国内外基础研究强度的调查研究

2011-10-26金银哲

◆金银哲

(上海海洋大学食品学院)

国内外基础研究强度的调查研究

◆金银哲

(上海海洋大学食品学院)

一、研究类型和基础研究

科学研究按目前国际上通用的“三分法”,即按科学研究过程的分类方法,将分为三大类。这种划分方法的实质,是按科学研究顺序划分为三个阶段,每一个阶段为一种类型,这就是人们通常称的基础研究、应用研究和开发研究(又称发展研究)。基础研究是应用和开发研究的源泉;应用研究是基础研究和开发研究的桥梁;开发研究是基础研究和应用研究的归宿。加强基础研究,发展高新技术产业,重视应用研究和开发研究,正确处理基础、应用研究和开发研究的关系,在建立社会主义市场经济体系的过程中,具有重要的现实意义。

基础研究 (基础科学研究)是指认识自然现象、揭示自然规律,获取新知识、新原理、新方法的研究活动。世界各国对基础研究的定义略有不同,但其性质上基本一致。其本质为并不考虑特殊直接的应用取向及用途,包括特定商业目的,以新科学知识的取得为目的所开展的原始性研究。基础研究是科学技术发展的源泉,在国家创新活动中占据重要地位,基础研究领域的科学大师、重大科研成果、先进的研究设施和高效的研究网络是国家科学技术发展水平的重要标志,是综合科技实力的重要表现方式。

我国正处在增强自主创新能力,建设创新型国家的重要发展阶段,了解我国基础研究投入占研究类型中的比例,掌握高校、研究机构与企业之间的研究类型投入的差异,为高校、研究机关与企业之间能够更好地协调三个研究类型之间的关系,结合不同的研究目的,使其能够更好地应用于科学发展上。

二、国内外 R&D投入强度与基础研究强度

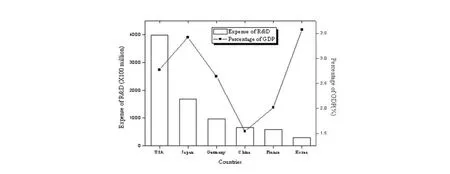

随着经济的发展,我国在科学研究开发 (R&D)中的投入也越来越大。2008年,我国在研究开发中投入的金额为 6,643万美元,占国内生产总值(GDP,GrossDomestic Product)的 1.54%,创国内历年最高水平。虽然我国在研究开发中的投入在世界上排第四,仅次于美国 (39,819万美元)、日本(16,813万美元)、德国 (9,649万美元),但其 R&D投入强度 (R&D占 GDP的比重)小于上述欧美国家和日本和韩国等亚洲发达国家。尤其是韩国,其 R&D投入强度相当于我国的 2.32倍 (图 1)。上述表明,与世界发达国家和新型工业化国家相比,我国仍存在 R&D投入总量不足、R&D经费来源与支出结构不协调、R&D投入强度偏低等问题。

图 1 部分国家在 R&D上的投入及其 R&D投入强度的比较(2008年)

R&D投入强度是一个国家具备较高科技创新能力的重要基础,对推进我国创新性国家建设、增强整体科技竞争实力具有重要意义。而我国在相当长时期内的 R&D投入强度仍一直保持在偏低水平,既与发达国家存在较大差距,也没有达到我国的预期目标。其主要原因归结于:较低的“R&D学习”效率和较高的“干中学”效率;R&D经费来源和支出结构不合理;企业的R&D投入强度较小等。提高R&D投入强度的措施,可采用如下方法:提高“R&D”效率。加强高等学院、科研院所和企业在创新中的相互合作,提高协同效应,加速知识的流动与扩散,提高“R&D学习”效率;加大政府R&D投入力度;建立、健全全方位、多层次的科技中介服务体系。

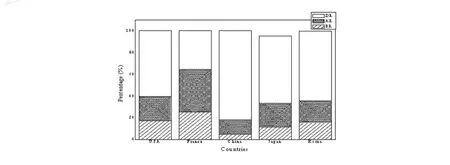

当代各国科学技术的健康发展,除与该国的经济实力、政治条件、科技基础、人才配备、价值观念、学术氛围诸因素密切相关外,还同该国的基础研究、应用研究和开发研究这三类的发展是否和谐、结构比例是否合理,有着直接联系。寻求长期基础研究和在此成果基础上进行的中期应用研究以及短期的开发研究之间的合理比例,是各国政界、科技界和企业界共同关心的问题。当代不论发达国家还是发展中国家,三类研究之比大都是:基础研究占 10%~15%,应用研究占 25%~35%,开发研究占 60%~70%。时值增强自主创新能力、建设创新型国家的重要历史阶段,我国的R&D投入强度进入快速增长期,但基础研究强度 (基础研究占 R&D的比重)却一直处于约大于5%或5%左右的较低水平,未能实现与R&D强度的同步增长而令人担忧。2007年,我国的基础研究强度为 4.7%,与其他部分欧美国家和亚洲国家相比,还不足日本的 1/2,法国的 1/5(图 2)。这个数据又一次证明了我国在研究类型中的不和谐性和结构比例的不合理性。同时,也说明了我国基础研究投入主体单一,投入来源结构不合理,企业和高校投入少的问题。要解决这个问题,应把地方财政对基础研究的支持力度纳入国家各项创新评价体系,实行特别优惠政策引导企业增加基础研究投入,把大学自筹基础研究投入作为创新型大学的重要标志之一。

图 2 部分国家投入的研究类型的比例比较(2007年)(BR:basic research,基础研究;AR:applied research,应用研究;DR:development research,开发研究)

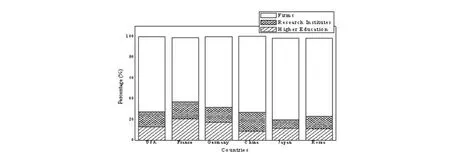

知识经济时代,科学研究是推动创新和创造财富的重要动力,在经济发展和社会进步中发挥着重要的作用。我国已经构建了一个以科研院所、高等院校、企业研发机构为主体,以科技普及、推广中介组织为辅助的科技创新组织体系,为全面增强自主创新能力做出了突出的贡献。其中,高校作为科技创新的源泉,走在了知识创新的前沿;企业研究机构作为科技创新的主体,在知识创新领域做出了突出的贡献。和部分发达国家相比较,我国在高校中投入的研究经费较低,占研究经费的 8.5%,而其他国家在高校中的投入在 11%~21%之间(图 3)。企业和高校相比,研究经费投入在企业的比重是高校的 3~9倍。而研究机构中基础研究强度按大小排列顺序为高校,科研院所和企业。在我国,高校在 2005年和 2006年的基础研究强度在 60%左右 (图 4)。相比之下,企业的基础研究强度为 6%~7%,占主导地位的开发研究强度为 66%~67%。上述数据表明,投入在高校中的研究经费过低,企业和高校之间的研究类型比例有明显的差别;高校以基础研究为主,而企业以开发研究为主。为了进一步完善我国高校和企业之间研究类型的合理性,认为需要做如下的工作:第一,要加强政府和地方政府的研究经费在高校中的投入;第二,要提高企业的基础研究强度和意识,和高校达成产学研共同研究机制;第三,要合理安排各项研究类型的比例,由其要加强产学研之间的相互交流,使我国研究类型的比例达到和谐化和合理化。

图3 部分国家在企业、研究机构和高校中的研究经费投入比例比较(2007年)

图 4 部分国家在企业、研究机构和高校中的研究类型比例比较

(BR:basic research,基础研究;AR:applied research,应用研究;DR:development research,开发研究)

三、高校的基础研究强度

针对部分高校调查了其基础研究强度。其中,大部分高校的基础研究强度都比我国平均水平还低。其中,有的高校最高的时候也是在 26%左右,最低的时候还不到 5%。更何况,随着大部分学校往综合性大学发展,基础研究强度也越来越低,以至于最近一段时间的数据在 5%左右或更低。作为我国基础研究的主要执行主体的高校,把主要经历放在应用和开发研究当中,会导致整个国家和地区对基础研究的缺失。基础研究的缺失会导致地区乃至整个国家的落后。

高校基础研究强度偏低的原因可能是如下原因:

1.受资助的条件有限

高校的科研经费来源主要是政府和企业的投入。虽然中央财政和地方政府对基础研究的投入大幅增长,为基础研究发展提供了重要保障,但是企业在基础研究中投入较少,尤其是对高校进行基础研究的投入较少。大部分企业家以为基础研究总是没有边际地追求普遍性的原理,只有应用研究才能“为解决某个实用问题提供方法”;以为基础研究科研人员是只顾满足自己的好奇心的一批人;企业家愿意出钱搞研究但绝不支持基础研究,或者认为支持基础研究是国家的事,不是企业的事,等等。所以,导致企业在投入高校进行基础研究的积极性并不是很高。而且近年来,由于企业R&D活动规模增长较快,基数较大,而高等学校R&D人员和经费的增长速度逐年下降,其占全国总量的比例也呈相对下降趋势,2009年已处于1995年以来最低水平。高等学校 R&D人员占全国的比例已连续五年下降,2004年占 18.4%,2009年降至 12.0%。高等学校 R&D经费占全国的比例,“十五”期间基本保持在 10%上下,近几年连续缓慢下降,2009年降到了 8.1%。

2.受科研环境所限

高校是基础性研究的主力军之一。因此,要切实稳定和加强高校的基础性研究、战略高技术研究及其基地和队伍建设,要增强“可持续发展”的战略观念,为社会、经济的持续、稳定发展,为高新技术产业化提供后劲。但是,部分高校由于科技人员的技术手段和学术水平所限,还由于科研设备仪器等多方面的原因,在开展基础研究的时候受到很大的障碍。而且,创新性是基础性研究的根本标准。各高校要重视基础性研究,特别要重视中长期的基础性研究项目。但实际上,部分科技人员在从事科学研究时,一旦论文发表了,成果鉴定了,而很少主动去考虑如何去衔接转化这些研究,也很少有能力和精力去衔接转化。

四、基础研究强度调查中得到的感悟和建议

按照国家和地方政府投入和学校支持相结合的原则,集中部分财力加大对上海高校基础性研究的投入,特别对有独特创新的基础性研究的中长期项目给予重点支持。通过调整与分流,在上海高校中优选一批重要领域、优势项目和优秀人才,作为上海高校基础性研究的发展重点、主要抓手和骨干队伍,予以重点支持。各高校要重视基础性研究,特别要重视中长期的基础性研究项目。高校要有科研积累,以保持发展的后劲。各高校要对国家和上海市的重点基础研究基地和重点基础性研究项目给予相应的资金等配套支持,对取得的重要成果给予奖励。要不拘一格发掘、引进人才,要深化人事制度改革,积极营造有利于人才汇聚、人才脱颖而出的政策环境、工作环境与生活环境,使上海高校真正成为人才高地和新知识的发源地。

积极探索各相关方面的管理改革,要改变过去那种违背基础研究特点和规律,单纯追求短期绩效、急功近利的浮躁式管理模式,建立起与原始性基础研究相适应的管理制度。基础研究要有利于促进创新,有利于调动各方面的积极性,有利于青年人才的成长,有利于创造更宽松的学术环境。重视三种研究的衔接转化和成果推广工作,加大投入;理顺管理体制,加大管理力度,提高积极性;适应市场经济,引进市场竞争机制,建立完善技术市场,在三种科研工作中,真正做到稳住一头,放开一片。

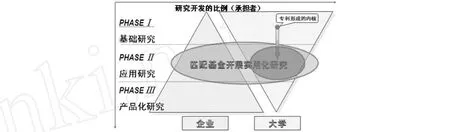

大学所开展的研究大主要是基础类研究、实现产业化尚需进一步的应用研究。通过产学共同项目的实施,为实用化研究开发提供平台,从而消除产与学的研究阶段的不对节,促进研究开发链的畅通 (图 5)。知识社会中,要在前沿科学、先进技术和原创知识的生产与传播方面取得一流成绩,必须走开放与合作之路。密切高校与企业在科学研究领域的交流与合作,加速知识流动。建立知识联盟,推动高校和企业研究机构实现互动和对接。总之,除了要增强政府和企业在基础研究中的重视程度,而且要把基础研究的开展和产学研共同研究紧密联系起来,使基础研究得到更好地发展。

图 5 推进企业和高校的产学研究机制模型示意图

五、总结

我国在科学研究开发(R&D)中的投入也越来越大,但其 R&D投入强度偏低,基础研究强度一直处于 5%左右的较低水平。我国在高校中投入的研究经费较低,而高校恰恰是基础研究的主力军。企业所享受到的研究经费较多,应与高校达成产学研共同研究机制,推动我国基础研究的发展。虽然我国高校的基础研究投入强度较高,但经调查,部分高校的基础研究强度还是很低。在建议政府和地方政府加大对高校科研投资,尤其是基础研究投资力度的加大的同时,也希望企业能够了解基础研究的重要性,加强产学研共同研究。同时,也希望各高校从自身开始重视基础研究,加强管理,继续扩大自身的基础研究强度。

[1]刘正钦.“试论基础、应用和开发研究的关系”.软科学,1996,(4).

[2]李振兴,杨起全,程家瑜.“对我国基础研究投入问题的研究”,中国科技论坛,2008,(11):11-15.

[3]张玲,赵立雨,师萍.基于国际经验的我国 R&D投入强度偏低因素解析.科技进步与对策,2010,27(12):10-13.

[4]郑文范,刘晓宇.我国 R&D经费投入现状及‘十二五’期间投入目标探析.2010.

[5]蔡济波,陈海波.基于 G M(1,1)模型的我国 R&D投入强度预测研究.科技管理研究,2010,(21):14-17.

[6]苏开源.(基础、应用、开发)三类研究的稳态比例结构和黄金分割律.成都中医药大学学报,1997,(20):44-44.

[7]李红林,孙喜杰,曾国屏.典型国家基础研究投入及其协调机制研究.科学研究,2008,26(6):1174-1180.

[8]潘利梅,赵保全.关于高校与企业研究机构功能比较与互动研究.教育时空,2009.

[9]吴杨,邵立勤.对现代基础研究的几点认识.中国基础科学·管理论坛,2010,(5):44-48.

[10]潘利梅,赵保全.关于高校与企业研究机构功能比较与互动研究.教育时空,2009,(1):146-147.