应用原位杂交技术检测感染斑马鱼体内的传染性造血器官坏死病毒

2011-10-26孙铭英肇慧君

吴 斌 孙铭英 肇慧君

1. 辽宁出入境检验检疫局,辽宁 大连 116001;2. 铁岭出入境检验检疫局,辽宁 铁岭 112400

应用原位杂交技术检测感染斑马鱼体内的传染性造血器官坏死病毒

吴 斌1孙铭英2肇慧君1

1. 辽宁出入境检验检疫局,辽宁 大连 116001;2. 铁岭出入境检验检疫局,辽宁 铁岭 112400

IHNV-DL是一株经过纯化鉴定的传染性造血器官坏死病毒。体外扩增的IHNV-DL经人工方法感染健康斑马鱼,运用原位杂交技术,对感染后出现明显传染性造血器官坏死病症状并进行了PCR鉴定呈阳性的病鱼头部、内脏组织切片进行IHNV-DL分子定位和检测。结果显示,病鱼体内普遍存在病毒,脑部和内脏含量较高。本实验建立了一种传染性造血器官坏死病毒的检测方法,初步确定了传染性造血器官坏死病毒在病鱼体内不同组织的分布情况。

传染性造血器官坏死病毒;斑马鱼;人工感染;原位杂交

传染性造血器官坏死病毒属弹状病毒科诺拉弹状病毒属,是传染性造血器官坏死病的病原体,能引起鲑、鳟等经济鱼类发生流行性病害。过去IHN只流行于北美洲和欧洲一些国家,近年来随着水生动物进出口贸易的增加,IHN已经传入我国,并在一些地区流行,给水产养殖业造成巨大的经济损失,是口岸鱼类的第一类检疫对象。

IHNV的传统检测方法是根据典型症状进行初步诊断,再通过细胞分离病毒进行确认。最后通过免疫学方法,如中和试验和ELISA;或者分子生物学方法,如PCR方法和DNA探针法进行鉴定。

原位杂交可以对组织切片中不同细胞,不同部位靶基因进行精确定位。及特异性强、灵敏度高等特点,因此能够作为一种很好的水生动物动物病毒定位检测方法。

本研究利用IHNV核蛋白基因的高保守高特异性通过巢式PCR扩增出一条323bp的片段,DIG标记为探针,建立测定IHNV在病鱼体各组织中分布情况的原位杂交方法。初步确定了IHNV在病鱼体内存在的部位,为进一步研究IHNV的发病机理提供了基础材料。

1 实验材料及试剂

1.1 实验用鱼:

健康斑马鱼购自大连市鸟语花市。

1.2 病毒毒株:

IHNV-DL由辽宁出入境检验检疫局实验室纯化保存。

1.3 合成分子探针的引物:

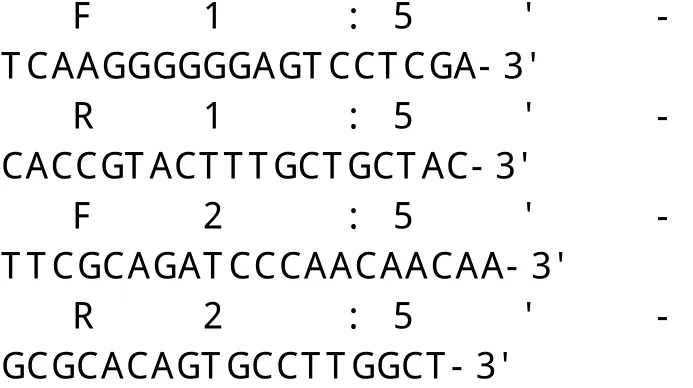

本试验中使用的引物为扩增IHNV核蛋白基因的两对通用引物,巢式扩增323bp的目的片段:

由宝生物工程(大连)有限公司合成。

1.4 试剂:

OMEGA凝胶回收试剂盒,罗氏地高辛DNA高效标记检测试剂盒。

2 实验方法

2.1 病毒液的制备:

利用RTG-2细胞对IHNV病毒的敏感性体外扩增IHNV-DL病毒,并用Reechman方法测定病毒滴度为10-5.563/0.1ml。

2.2 人工感染:

购买的斑马鱼经过一周饲养确定没有病变症状,将20条鱼分成2组(对照组和实验组各10条)。将2组鱼饲养在10℃水箱中,将病毒液按1:1000比例投入实验组,适应性感染3天。在对实验组斑马鱼进行背鳍基部肌肉注射滴度在105左右的IHNVDL病毒液5μL进行强化。注射后每天观察记录状态并持续饲养直至实验组出现明显的病变症状。

2.3 病鱼的PCR鉴定:

出现典型症状的病鱼加入CTAB研磨,并用Trizol法提取病毒RNA。

2.4 探针的制备

2.4.1 制作模板DNA:

病毒液按照Tizol法提取病毒RNA,再按文献[6]的方法经第一对引物进行反转录聚合酶链式反应,扩增出一条786bp的片段。PCR产物按照国标的方法经第二对引物扩增出一条323bp的片段。产物经1.5%琼脂糖凝胶电泳鉴定。按照凝胶回收试剂盒说明对PCR扩增出的323bp片段进行回收。

2.4.2 地高辛标记:

按照地高辛DNA高效标记检测试剂盒说明,将回收的323bp片段标记成DIG-323探针。

2.4.3 探针浓度的选择:

按照地高辛DNA高效标记检测试剂盒说明,选择适合的探针浓度。

2.5 切片的制作

实验组病鱼经10%甲醛固定24h后,分成头部、内脏和尾臀三部分。经过梯度酒精脱水,二甲苯透明,最后石蜡包埋。切片待检。头部取脑、眼处横切片,内脏部取内脏部分中间处切片,尾臀取有最大横切面积的切片。

2.6 原位杂交检测

将载有病鱼切片的玻片恒温60℃ 45min水化,随后经二甲苯脱蜡、梯度乙醇水化;加入含100mg/L蛋白酶K的PBS,37℃消化15min;预冷的0.4%甲醛室温固定5min;2×SSC(0.3M NaCl,0.03M枸橼酸钠,pH7.0)室温漂洗5min;500μ L预杂交液(4×SSC,50%甲酰胺,0.02% BSA,0.02%聚蔗糖,0.02% PVP,5%硫酸葡聚糖)37℃预杂交30min;加入含有0.6ng/μL DIG-323探针溶液的杂交液250μL,42℃杂交2h。依次37℃,2×SSC漂洗30min,1×SSC漂洗5min,0.5×SSC漂洗5min;室温BufferⅠ(0.1M Tris-HCl,0.15M NaCl,pH 7.5)洗片5min;37℃加入500μL含5%阻断剂的BufferⅡ阻断15min;37℃加入500μL含有1/1000抗DIG碱性磷酸酶复合物中孵育30min;室温BufferⅠ洗片10min,BufferⅢ(100mM Tris-HCl,100mM NaCl,50mM MgCl2,pH 9.5)平衡5min;滴加500μL显色液(75mg/mL NBT,50mg/mL BCIP),室温避光显色3h;室温BufferⅣ终止反应15min;0.5%皮斯麦棕复染色5min。梯度乙醇脱水,二甲苯置换10min。树胶封片镜检。可见阳性信号成黑紫色。结果用照片显示。

同时设置阴性对照:

以对照组健康斑马鱼为材料制作切片,完全按照上述方法操作进行原位杂交检测。

3 实验结果

3.1 斑马鱼人工感染后的发病情况

健康斑马鱼经过传染性造血器官坏死病毒的人工感染后,出现游动速度加快、应激反应强烈、体色变浅、眼球明显突出、糜样管状粪便拖于肛门、腹部和尾基部有皮下出血红斑等典型的病毒性传染性造血器官坏死病症状。而对照组未出现变化。

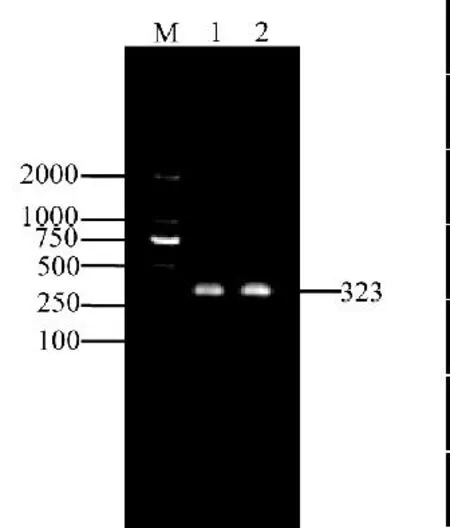

3.2 巢式PCR鉴定结果

琼脂糖凝胶电泳结果显示,在786bp的位置上病鱼样品提取的RNA没有相应扩增条带(图1),标准阳性对照与引物预期扩增条带大小相符。

图1 第一对引物PCR产物电泳图

将第一对引物扩增出的PCR产物在经过第二对引物的巢式扩增,产物经琼脂糖凝胶电泳结果显示,病鱼样品在323bp的位置上有扩增条带(图2),并与标准阳性对照大小一致。结果说明,实验组斑马鱼已经感染了IHNV病毒。

图2 第二对引物巢式PCR产物电泳图

3.3 探针的制备

病毒RNA经巢式PCR扩增出的323bp片段经胶回收(图3)后按照罗氏地高辛DNA高效标记检测试剂盒的说明进行标记。DIG标记浓度为100ng/μL。

图3 制备DIG-323探针的模板胶回收图

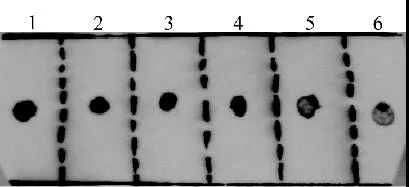

3.4 探针浓度的测定

在硝酸纤维素(NC)膜上进行的斑点印记杂交反应选择探针浓度的结果表明,DIG-323探针对同源靶基因的检测灵敏度在探针浓度为0.1ng/μL时仍有明显的紫色杂交斑点。本研究中选择使用产生蓝紫色斑点中探针浓度较低的浓度,0.6ng/μL作为原位杂交检测中使用的探针浓度。

图4 探针浓度斑点印记杂交结果

3.5 原位杂交检测结果

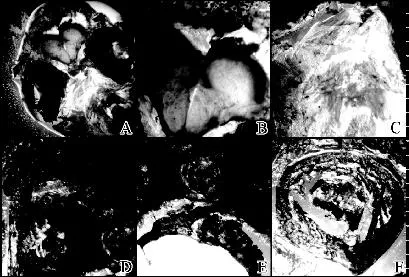

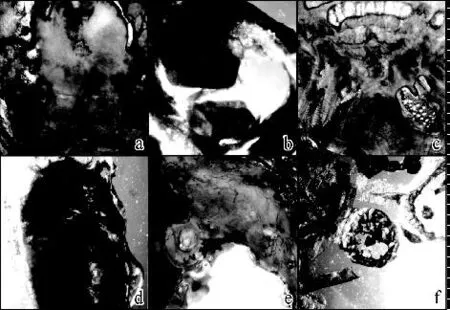

感染的斑马鱼原位杂交检测结果(图5)与对照组健康斑马鱼原位杂交检测结果(图6)对比显示,在脑、肌肉、腹部内膜和内脏组织切片中均检测到了深紫色的阳性信号斑点。其中,整个头部(A)、腹部内膜(E)和内脏部分(F)的阳性斑点较多,肌肉组织中也可观察到阳性信号。

图5 实验组病鱼组织切片DIG-323探针原位杂交检测结果

图6 对照组健康鱼组织切片DIG-323探针原位杂交检测结果

4 讨论

核酸原位杂交技术有严格的要求,组织的预处理、切片厚度、使用标记的探针浓度、检测的靶基因的量、杂交的温度、梯度洗液的浓度及pH都要求适当、稳定,否则会影响杂交效果。其中,探针模板的长度和探针的浓度对实验结果起到至关重要的作用。一般认为,用于原位杂交的探针长度以50~300bp为最佳,这样的探针通透性好并且杂交效率高;杂交反应时,探针的浓度过高不但造成浪费,而且会使背景颜色很深。

原位杂交技术将分子生物学与组织学相结合,从细胞水平上在原位研究特异性核酸同时定位靶基因的分布,敏感直观。为病毒的组织细胞定位提供了一个有效的方法,有助于研究病毒的发病机理。

本研究应用原位杂交方法测定了人工感染的健康斑马鱼组织切片中的传染性造血器官坏死病毒的主要分布部位。利用IHNV核蛋白基因的高保守高特异性,使用通用引物扩增出标准病毒的一段323bp的片段作为模板,通过将模板变性将模板标记成探针DIG-323。本实验结果显示,IHNV病毒原位杂交斑点颜色呈亮蓝紫色明显区别于经过俾斯麦棕复染的组织颜色。说明本研究中选择使用的探针浓度0.6ng/μL具有较高的敏感性,并且背景颜色不会过深,实验阳性结果容易判定。实验结果表明,IHNV病毒在人工感染的斑马鱼体内普遍分布但是含量较低,并且在于脑、腹部内膜和内脏组织中的含量高于在肌肉组织中的含量。本研究中IHNV在斑马鱼组织切片中原位杂交检测结果对今后研究IHNV的治病机理提供了基础资料。

[1]何玉英, 李健, 刘萍, 等. 原位杂交技术及其在水产养殖中的应用[J]. 海洋水产研究.2005, 26(1): 74-79

[2]GB/T 15805. 2-2008[S]

[3]苏慧慈. 原位杂交[M]. 北京: 中国科学技术出版社. 1994

[4]徐云远, 种康, 许智宏, 等. RNA原位杂交使用技术[J]. 植物学通报.2002, 19(2): 234-238

[5]陈晓艳, 何建国. 原位杂交技术在斜带石斑鱼神经坏死病毒检测中的应用[J].海洋科学. 2008, 32(6): 1-4

10.3969/j.issn.1001-8972.2011.07.128

国家质量监督检验检疫总局科技项目(项目编号:2010IK003)