四季赓续与《红楼梦》的结构特征

2011-10-23温孟孚王雪霞

温孟孚 王雪霞

(1.浙江树人大学人文学院,浙江杭州 310015;2.浙江大学,浙江 杭州 310028)

四季赓续与《红楼梦》的结构特征

温孟孚1王雪霞2

(1.浙江树人大学人文学院,浙江杭州 310015;2.浙江大学,浙江 杭州 310028)

《红楼梦》是一部“四季分明”的小说,四季赓续是透视《红楼梦》艺术结构的极佳角度。《红楼梦》在四季赓续上呈现出“前跳后连”的整体特点,并将《红楼梦》分成“大观园外”和“大观园内”两大部分。四季赓续也是大观园部分在时间跨度上出现“膨胀”现象和《红楼梦》在第八十回戛然而止的内在原因之一。

红楼梦;四季赓续;结构特征;前跳后连;膨胀;中断

DO I:10.3969/j.issn.1671-2714.2011.02.011

对《红楼梦》艺术结构的研究,20世纪后半叶以来,学者们的观点可谓异彩纷呈而又莫衷一是,举其有代表性者如总纲结构论、主线结构论、立体网状结构论、对称结构论等等,都有比较深入细致的论述,为 21世纪《红楼梦》艺术结构研究奠定了良好基础。其中,“主线结构论”视野更开阔,与作品结合更为密切,影响亦更深远,应该说是《红楼梦》结构艺术研究中的一个主流观点。[1]

然而,对于主线问题的研究不能完全等同于结构问题的研究。主线,即故事的主要线索,主线研究在于探讨和梳理故事情节发生的前因后果,所以主线研究偏重于对小说思想内涵层面的研究。结构,即故事的构成特征,结构研究着眼于考察作者是如何将故事情节结合在一起的,及在某些重要结合点上构成原理如何,所以结构研究偏重于对小说艺术技巧层面的研究。当然,对于一部优秀的小说来说,艺术技巧必然是为思想内涵服务的,《红楼梦》也不例外,这也是很多研究者,愿意用主线研究取代结构研究的原因。

曹雪芹的《红楼梦》是一部“四季分明”的小说,四季赓续不仅预示着四大家族由盛转衰和大观园女儿红颜薄命的必然之理,同时也是《红楼梦》在结构形态和情节发展上的重要线索,因此从四季赓续的角度来考察《红楼梦》的结构特点,无疑是解读《红楼梦》艺术结构不应该忽视的一个角度。本文即从此点对《红楼梦》的艺术结构重加考察,难言新见,仅与专家略作补遗而已。

一、《红楼梦》中的四季赓续及其整体特点

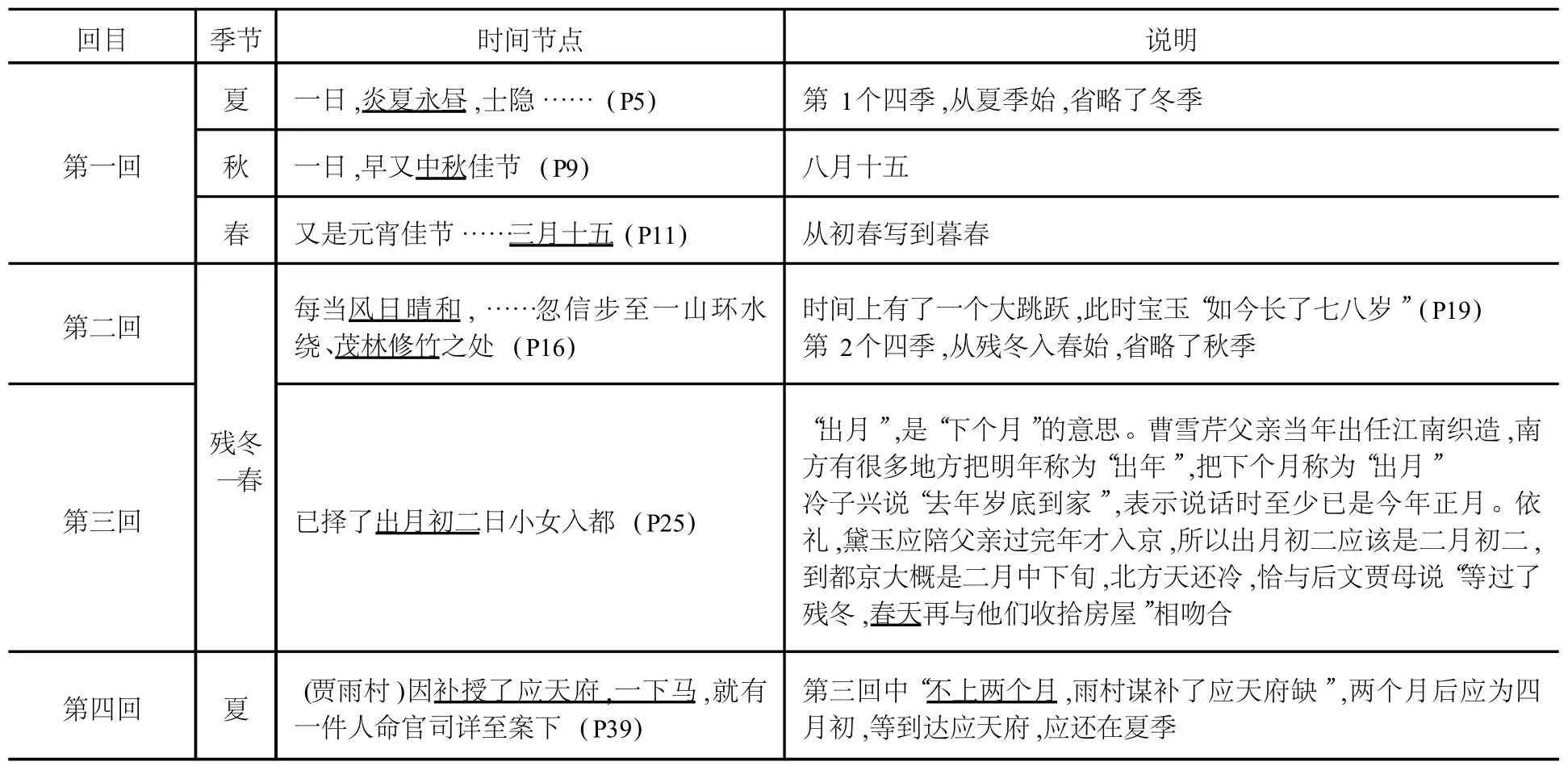

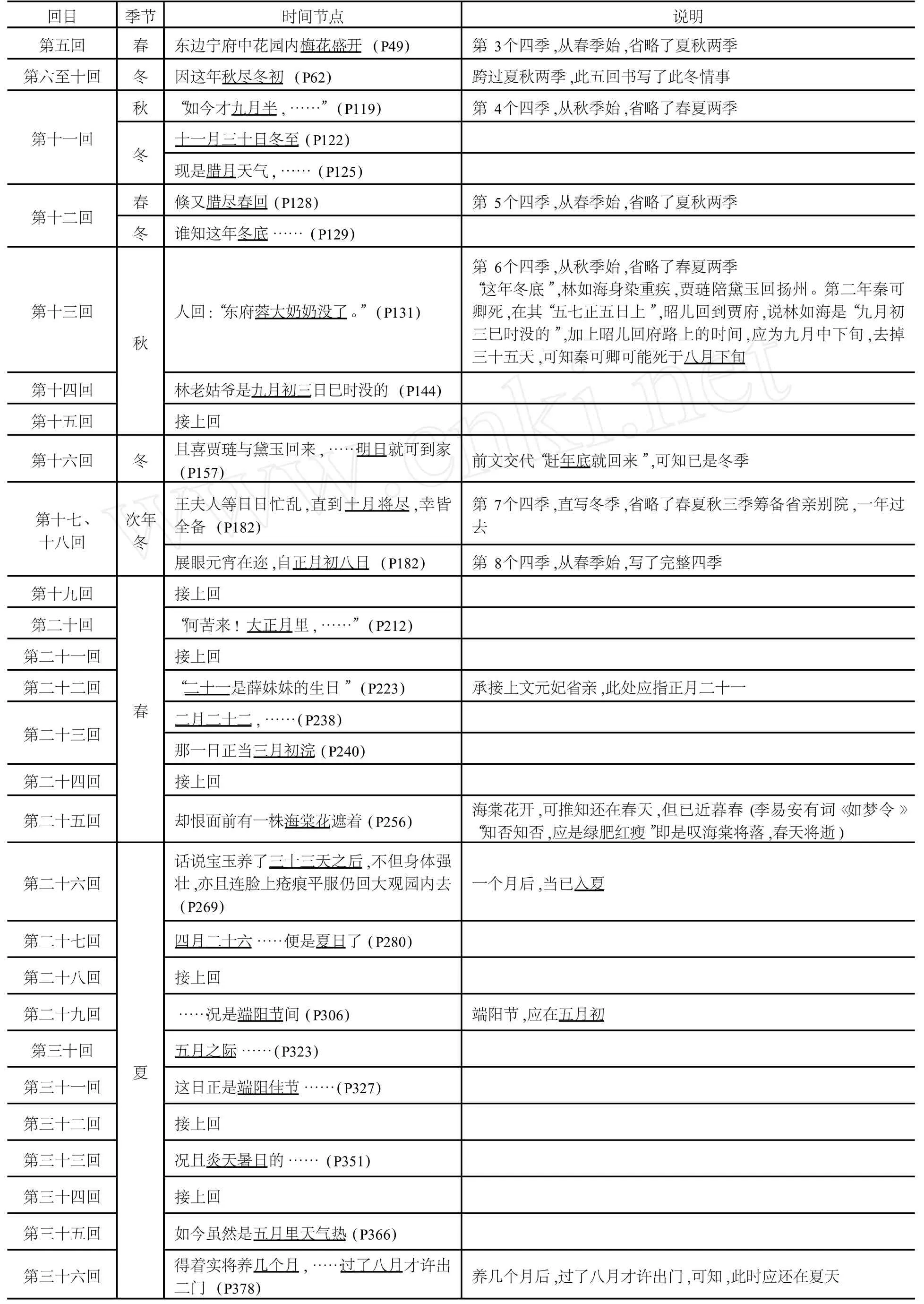

《红楼梦》写了几个四季?这是从四季赓续角度来考察《红楼梦》结构首先要解决的问题。为此笔者详列了《<红楼梦 >季节赓续表》(以下简称《赓续表》,见论文后之附录),从中可以比较清楚地看出,《红楼梦》一共写了 10个四季轮回,而前 7个四季轮回涵盖了从第一回到第十七、十八两回的前半段内容,其四季安排有如下两个特点:

第一,都没有完整的四季描写。最多的写了三个季节,如第 1个四季 (从夏写到春,省略了冬季,然后就跳跃数年的时间,再进入新一个四季的描写)、第 2个四季 (从残冬入春写起,省略了秋季);也有只写一个季节的,如第 8个四季,整整跳跃了一年,便直接写次年冬季;其余 4个四季,一般都只写其中两个季节,便跳跃至新的四季描写。

第二,一个四季涉及的回数较少。一般 2到3回就构成一个四季,如第 2个四季到第 5个四季;第 6个四季写了 4回书,第 7个四季 (严格来说)其实写了不到 2回书;而第一回,仅 1回书就包含了 1个四季。

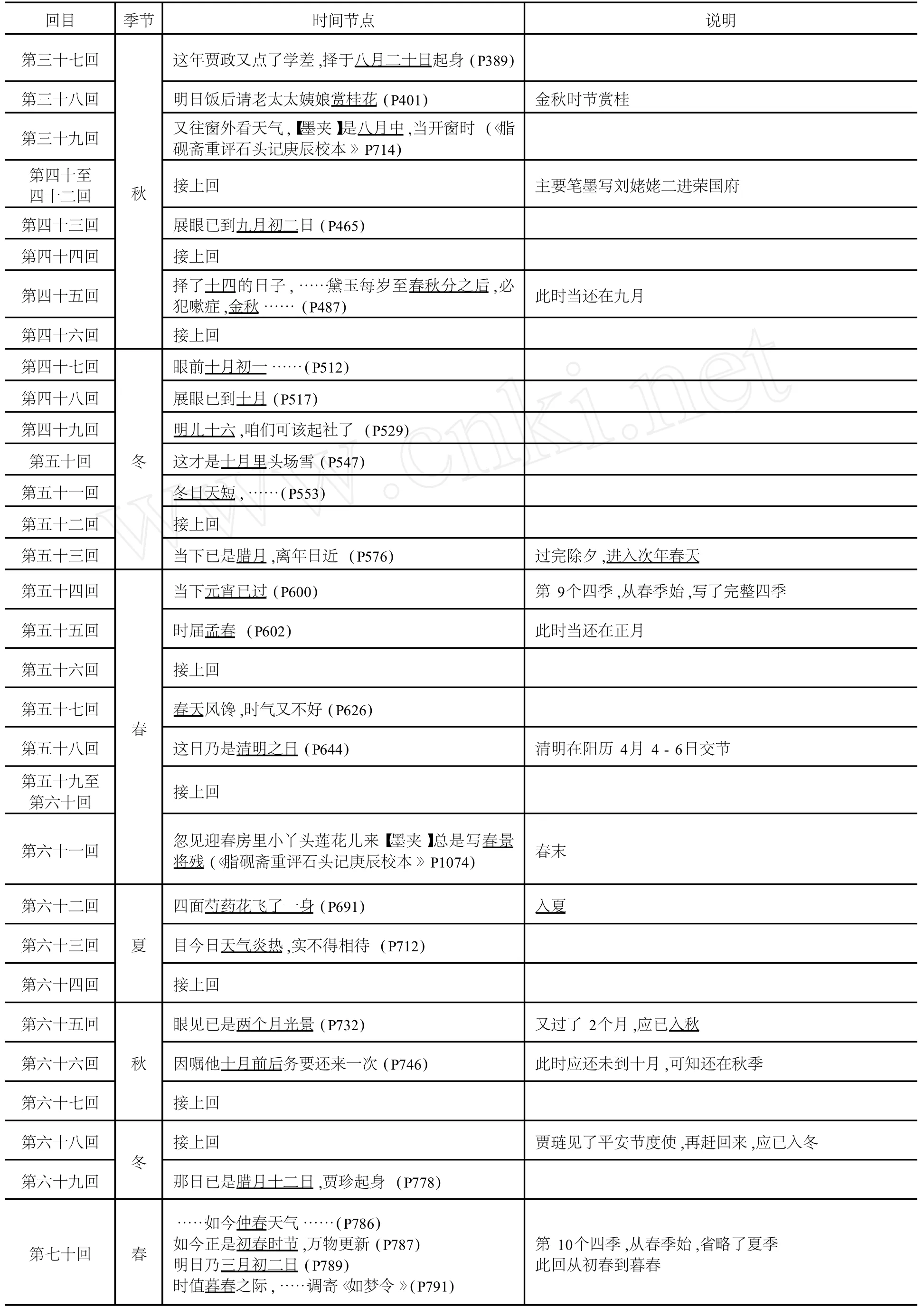

由此可见,前 7个四季的描写,大体呈现出时间跨度大,情节跳跃性较强,叙述节奏快等特点。从第十七、十八两回的后半部分到第八十回结束,《红楼梦》写了三个完整且连续的四季,其四季安排有如下两个特点:

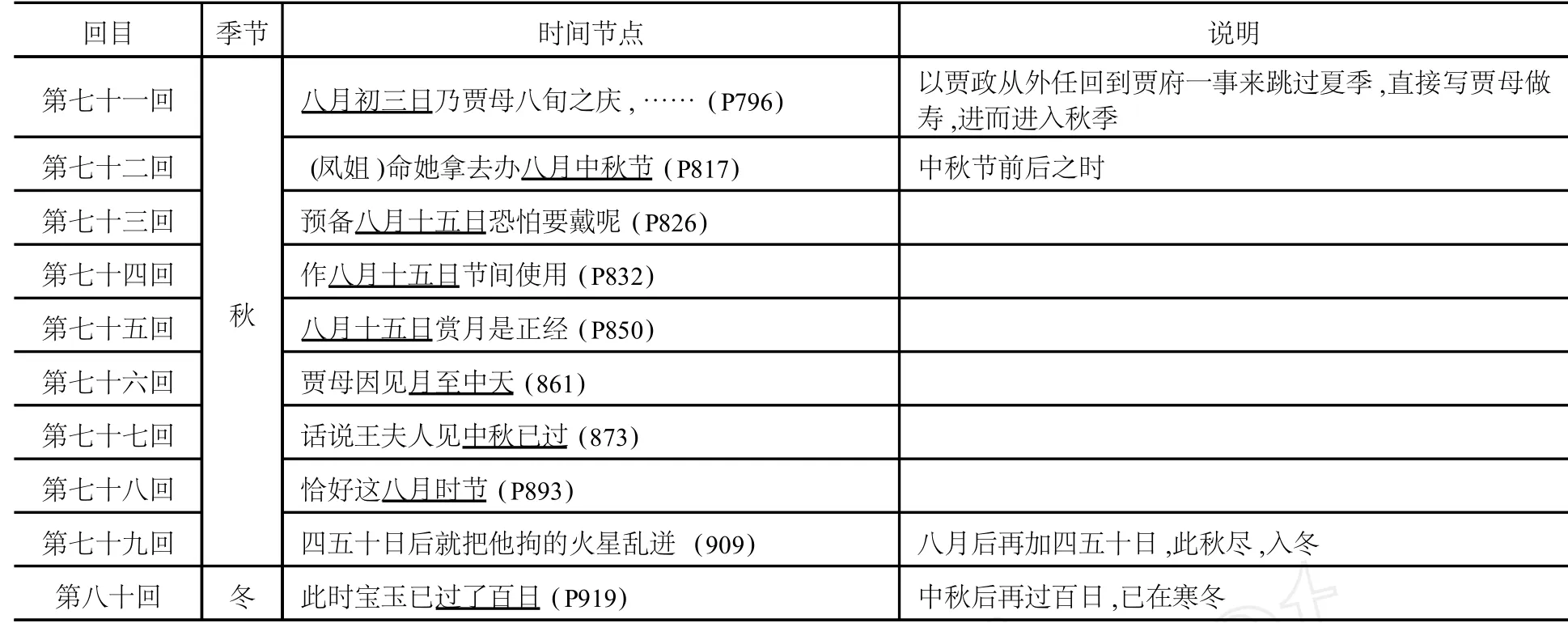

第一,写了较为完整的四季。每一个四季,从春至冬,都进行了详细的描写。其中,只有第 10个四季,略过了对夏季的描写。曹雪芹在行文中巧妙地以贾政从外任回到贾府一事来跳过对夏季的直接描写,进而写贾母八旬之庆,进入秋季。

第二,一个四季跨越了多回书。第 8个四季,用了 35回的笔墨 (第十九回至第五十三回);第 9个四季,用了 16回的笔墨 (第五十四回至第六十九回);第 10个四季,用了 11回笔墨 (第七十回至第八十回)。

事实上,通部《红楼梦》,自元妃省亲开始,才真正展开对全年完整四季细密连续的描写,而在此之前,多数节令总是跳跃断续、随笔点明。

因此,一部《红楼梦》可以分为“大观园外”和“大观园内”两个风格迥异的四季叙写。在四季的分布上可以说是“前跳后连”;在情节的演进上可以说是“前快后慢”,这也使《红楼梦》在结构上分成了“大观园外”和“大观园内”两大部分。

大观园外,活动群体非一,活动地点非一,其中牵涉的头绪虽多,但主要内容是对林黛玉、薛宝钗、秦钟、刘姥姥、元春等五路人物入贾府缘起之介绍,而以元春为承上启下之关键,并同时展开对宁荣两府多次侧面但却是总体上的概括描写及对人物未来结局隐喻式的介绍。比如借写林黛玉入贾府来引出贾府生活之清规戒律,借写薛宝钗入贾府来总体写四大家族之势力气焰,借写刘姥姥入荣府来写荣府之体面讲究,借写秦钟入贾府来写宁府生活的淫荡龌龊并暗示结局,借写贾元春回贾府省亲来写贾府生活之奢靡浪费。应该说这五路人马先后进入贾府虽然理由充分,但彼此之间却没有必然的联系,或者说没有实质上的因果关系,因此某一个季节时间点的交代就成了小说情节演进一个很重要的推动因素。比如第五回宝玉入宁府的情节可以看成是秦钟入贾府的一个引子,其缘起是“宁府中花园内梅花盛开”,贾母领宝玉去赏花,和前面情节并没有因果性的联系。刘姥姥进荣国府,是因为“秋尽冬初,天气冷将下来,家中冬事未办”,因此想到荣府“走动走动”,寻些好处。元春省亲,是因为皇帝准其在“正月十五上元之日”这个传统的团圆节日回家省亲,正是四季赓续的进程使得小说的情节在没有必然因果关联的情况下显得合情合理,自然而然。

大观园内,活动群体和活动地点都相对单一,写了三个四季轮回的自然赓续,一段大观园挚爱深情,紧凑顺联,做到了生活与自然的高度融合。该部分倘若也如前 7个四季一样跳跃着快速前进,一则脱离了生活现实:试想若在时间上存在多年的跨度,女儿们均已到了出阁的年纪,如何还在园中?况且宝玉也长大了,又如何能与园内女儿朝夕厮守?二则缺少了艺术美感:一段大观园内文字美轮美奂、前后相因,若分散在多个断续的季节中,不仅打破了四季规律与情感基调的相辅相成,更消解了大观园作为女儿们情冢的艺术美感。

二、大观园里“膨胀”的四季叙写

《红楼梦》的主体结构可以分为“大观园外”和“大观园内”两个部分,这两个部分组成了一个金字塔形结构,其中塔的上半部是占整体四分之一弱的“大观园外”部分,塔的下半部是占整体四分之三强的“大观园内”部分,这种结构使《红楼梦》在整体上显得厚重大气,而又华丽精巧,给读者的阅读体验则是纲领清而针脚密,此种特点应该说和《红楼梦》“增删五次”的“增”密切相关,如果我们从四季赓叙的角度来考察这一特点,则特别能体会到曹雪芹的文心所在。

《红楼梦》第二十二回中写道“二十一是薛妹妹的生日”,“薛大妹妹今年十五岁”,贾母给宝钗过完生日后,命众女儿于二月二十日搬进大观园。第六十三回中写道“大家算来香菱、晴雯、宝钗三人皆与他 (袭人)同庚”,可见,晴雯入园时也是十五岁。第七十八回中,宝玉为悼念晴雯而作《芙蓉女儿诔》,其中有云:“窃思女儿自临浊世,迄今凡十有六载……与共处者,五年八月有奇”,可知晴雯死时是十六岁,若严格说起来,应该是十五岁零八个月,第七十七回中补叙了晴雯的身世:“这晴雯当日系赖大家用银子买的,那时晴雯才得十岁,尚未留头”。通过对以上情节的分析,我们说曹雪芹原计划写大观园,满打满算也只有一年时间,应该大体无误。问题是,根据《赓续表》对正文的梳理,大观园实际写了三个完整连续的四季。所以大观园内的四季明显“膨胀”了,而且“膨胀”得水到渠成,让人浑然不觉。其“膨胀”的原因,大致体现在如下两个方面。

第一,结社作诗,从结构上打破了原来 1个四季轮回的设计。大观园中,明确提到众女儿结社作诗的大致有“咏海棠”、“咏菊”、“咏螃蟹”(秋)、“咏梅”(冬),以上皆在第 1个四季轮回部分;“桃花行 ”(初春 )、“填柳絮词 ”(暮春 ),以上在第 3个四季轮回部分。此外,值得关注的还有“葬花吟”(夏)、“秋窗风雨夕”(秋),以上仍在第1个四季轮回中。如果按照只有一个四季赓续的布局来说,其先后顺序应是:“桃花行”(初春 )——“填 柳絮 词 ”(暮 春 )——“葬 花 吟 ”(夏 )——“咏海棠 ”、“咏菊 ”、“咏螃蟹 ”、“秋窗风雨夕 ”(秋 )——“咏梅 ”(冬 )。

其实,联系第二十七回黛玉“葬花吟”和第七十回“桃花行”,两者皆透露着浓浓的惜春、伤春之情,若将其视作紧密联系的两部分,并不失其合理性。但在《红楼梦》中,两者最终还是一个在前,一个居后。究其原因,正是因为曹雪芹在两者之间增加了不同季节的其他故事内容。试想,元春才选凤藻宫,大观园初落成,众女儿初入园,对于贾府众人该是多大的恩典与喜悦,此时正是贾府鼎盛荣耀之时 (尽管离“大厦将倾”并不远矣,由秦可卿托梦王熙凤便可知晓)。在生机蓬勃的春之背景下,黛玉葬花吟诗,伤春自怜,也许是天性使然,可以理解;但对于其他那些单纯且少经世事的女儿们,从小身在钟鸣鼎食之家,无忧无虑,她们大可踏青赏春、开怀享乐,这才是自然之理,也因此才会有咏海棠、咏菊花、咏寒梅等一系列赏心乐事。曹雪芹用浓彩重墨描绘众女儿结社作诗,以尽情展现女儿国中生活之清净美好。但一旦多了这许多内容,原有的四季显然难以完整保留。于是,作者将与入园之初那份欢喜之情相悖的“桃花行”(惜春感伤、寥落孤寂)以及由此引出的桃花社移至文末,另添一春来描写入园之初的理想国生活。巧妙的是,被置文末的“桃花行”,恰恰以其哀婉悲音,与后文贾府衰败,大观园解体,众女儿分崩离析的悲剧气氛互为映照,这也正兑现了秦可卿“三春去后诸芳尽”的预言,而且顺联得如此自然,配合得天衣无缝,这正是曹雪芹的高明之处。

第二,在整体结构上移 80回后内容入大观园,使 1个四季轮回的故事内容膨胀。

大观园的结局以抄检大观园为起端,继而写司棋、芳官等人陆续被遣,宝钗请辞出园,晴雯命归情地,迎春误嫁山中狼。至此,大观园——这一众女儿的理想世界宣告破灭,“大观园内”部分故事内容也接近尾声。周汝昌先生认为 80回后的内容应该与小说开篇“大观园外”部分故事内容相呼应,形成一个“外—内—外”的大对称结构。[2]

遗憾的是我们无缘看到由曹雪芹着笔的 80回后内容,恰恰是在“大观园内”部分中,我们不难找出一些脱离了“大观园众女儿理想世界”的情节。其中最具典型意义的如贾珍、贾琏和尤二姐的故事,尤三姐和柳湘莲的故事,还有薛蟠娶夏金桂的故事。严格意义上说,这些故事本不应算作大观园内众女儿的故事:其一,贾珍、贾琏、柳湘莲、薛蟠这些须眉男子是应存在于大观园理想国之外的;其二,尤二姐、尤三姐、夏金桂这类女儿,行事作风较之大观园众女儿实属异类,皆不可同日而语。尽管,尤三姐与柳湘莲的故事确实给读者带来心灵上的震撼,但这也只能是为看书人提供另一个理解“情”的平台,其作用只应与描写大观园女儿情事形成映照互补,而不能归为同一。

在整体结构上,将这些本应属“大观园外”部分的故事内容,添加进“大观园内”部分,不可避免地使得原本计划 1个四季轮回的内容不断膨胀。我们可以清楚地看到,第六十五回到第六十九回,几乎所有的笔墨都在写贾琏、尤氏姐妹及柳湘莲等人的故事,与大观园女儿无甚关联。在增加内容的过程中,由于事件不断增多,导致时间安排上必然要进行调整。同时,作者在《红楼梦》创作过程中,始终竭力追求生活真实与艺术真实的高度统一和完美结合,因此他必然还要充分考虑到所写事件与季节环境的相互映照,比如以秋的落寞悲凉写尤三姐的耻情归地府,以冬的严寒相逼写尤二姐的悲惨结局,以秋冬之衰残写迎春之悲、香菱之苦。倘若将如此多的内容全部都放在一个季节里完成,必然显得拥挤、重叠,甚至一不小心就出现时间上的冲突。因此,添加进新的四季是解决这种冲突的可取办法,这也正是大观园四季,尤其是秋冬季节增加的另一个主要原因。

曹雪芹在原来春夏秋冬 1个四季轮回的情节基础上,合理并且自然地增加进其他这些女儿们的故事。而如何才能做到“自然”,关键之处恰恰在于季节的自然赓续。于是,曹雪芹增删五次的结果,便是在原有基础上将一春变成三春,一夏复加一夏,一秋再添两秋,一冬终成三冬。而且在《赓续表》中,曹雪芹对四季的增加,并非唐突地生搬硬套,在构思每一个季节内容的过程中,曹雪芹都是经过深思熟虑的,尽管在总的年代跨度上不可避免地有一定矛盾,但在季节变化上,基本上能够做到故事内容与季节特点相吻合,使季节推移合理、自然。

三、四季赓续的中断与80回《红楼梦》的整体性

四季赓续至 80回后中断,在今人看来或许是意料之外,总觉其应该是“未完待续”,如周汝昌先生就视《红楼梦》的未完成是“中华文化史上最大的不幸事故”,由于这个“事故”,将《红楼梦》在结构上“大对称法的一切美妙神奇,彻底搅乱了,弄没了,改掉了”。[3]这也令很多读者和批评家们为此痛惜怅惘,其结果是关于《红楼梦》的续书特别多,现在高鹗续的后四十回,已成了曹雪芹《红楼梦》甩不掉的尾巴,堂而皇之地和《红楼梦》一起构成了一部“完整”的“红楼梦”。

然而,对于曹雪芹而言,这却是情理之中。因为《红楼梦》的的确确只有八十回,这是现存抄本可以证明的一个事实。[4]而且,现存最早的抄本是乾隆甲戌年 (1754年)写就的,它虽是个只有十六回的残本,但通过这十六回可以证明《红楼梦》在 1754年,已经具备八十回的规模。很多论者都在为曹雪芹本该写完《红楼梦》,却没有写完而找理由 (如说他生病了)。但笔者以为,并不是《红楼梦》不完整,而是我们关于“完整”的观念以为它“不完整”。完整,对于叙事文学来说,就是要有个喜剧或悲剧的结局,就是在“情节”中把人物的“去脉”交代清楚。而《红楼梦》留给看书人的恰是一个中断的四季,找不到对“去脉”的明显交代。但“不明显”并不表示“没有”。既然《红楼梦》八十回书在结构上已完整,四季赓续的中断就有其内在的合理性。曹雪芹创作《红楼梦》,至第八十回冬景结束,可以说四季赓续中断得恰到好处。冬景的萧瑟凄凉,昭示着“大地白茫茫真干净”的巨大悲剧。对于《红楼梦》结构而言,此时收束,确实起到了“好即是了”的效果。

王蒙在解释《红楼梦》未完成的原因时说:“《红楼梦》本是一部包罗万象、像生活本身一样无始无终、无涯无际的长篇小说,结束它是太困难了。”在小说的起始部分,曹雪芹是上帝,他“给我们展示了一个陌生的、奇异诱人的天地”,中间四十回,作者由上帝变成了“导演”,在他的指挥下,“时而铙钹齐鸣,时而管弦呜咽,时而剑拔弩张,时而生离死诀,笔触是热烈、活泼、特别多彩多姿多变化的。”但再往下写就困难了,因为作者要从上帝、导演,转而需要扮演“类似超度灵魂的和尚、道士、神甫的角色了。这第三种角色比前两种更难当!人物越鲜明,性格越凸出,就越难写出这些人物进一步的发展变化。事件越丰富,情节越奇诡,就越难收场总结。环境与场面越独特越生动就越是先入为主、既成事实,难以再翻出新景新意。前八十回书写得越是感人、可信,底下写下去就越会产生情节未尽灵气尽、故事没完情趣完、人物未终发展终、全书未结文气结的困难。”所以,“《红楼梦》前八十回之伟大自然,使我们为后四十回之佚散而长叹!同样,前八十回之伟大也完全可能成为后四十回写不下去,写不完,写出来,也大不如前的根本原因!”[3]

王蒙论《红楼梦》未完成的原因,很有说服力,但我们想把它用来说明《红楼梦》四季虽断却已完成的原因或许更有说服力。既然曹雪芹已扮演了上帝和导演,为什么还要屈尊做神甫和道士呢?事实上《红楼梦》写到八十回已恰到好处,正如王蒙先生所说“此时情节已完灵气存,故事已完情趣浓,人物已终而又让人玄想无穷,全书已结而文气动”,四季赓续至此中断,可说是“常止于所不可不止”,所以,《红楼梦》写到八十回已经写完了。

这部伟大的著作,经过十年艰苦卓绝的创作,此时已有了属于它自己的灵气。它活了,而且每一部分都达到完美,根本不需要再添一个多余的尾巴。这既是在曹雪芹的期待之中,又在他的期待之外。十年前,他以“独上高楼”的勇气来写这部书,十年后,他在“蓦然回首”中完成了它。要知道,《红楼梦》写完八十回的时候,曹雪芹还有十年的生命,如果这部凝结了他全部心血的著作没有完成,他会甘心吗?但我们看到的《红楼梦》的确只有八十回,并由一个凄惨寥落的冬季告结,那也许正是曹雪芹有意为之的,并不存在一个曹雪芹苦心经营的所谓佚稿残稿。或者曹雪芹在八十回后,还往下写了一些文字,但他突然发现,再写的东西已经融不进《红楼梦》的整体当中去了,因为他的《红楼梦》已有了自己的生命。即使还有需要交代的故事内容,他也在大观园内“膨胀”的四季里进行了巧妙的架构。所以,这岂不就是“蓦然回首”式的完成吗?

总之,八十回《红楼梦》金字塔状的两分结构,已经是一个让人回味无穷的完美整体。它的结构简单而匀称,它以夏的甄英莲始,以冬的香菱终,那是曹雪芹无穷的悲悯之心!香菱不就是“真应怜”吗?曹雪芹用他的笔最后送走的是迎春,有万般伤感,万般无奈,这种和春天告别的感受,弥漫在整个中国古代文学的氛围当中,《红楼梦》——这场寄予了作者万千痴情的春梦,就是这样结束的。曹雪芹则说:“三春过后芳菲尽,”这不正是一个完美的结局吗?四季赓续的中断,不正是“止于不可不止”的必然吗?

所以完整并不一定是完美,残缺也并非就是“不完美”的代名词。比如《好了歌》中所说:“好就是了,了就是好。”《红楼梦》的八十回,既已好,就可视为了。可以说,已有了自己灵气的《红楼梦》,无论续上一个怎样的结局,无非给看书人一个兑现前文暗示和谶语的答案,一个前文谜面的谜底。曹雪芹何等高明,他绝不允许自己因循蹈旧,写一本“千部共出一套”的小说。

根据《〈红楼梦〉季节赓续表》不难发现,一部《红楼梦》虚虚实实、真真假假,统共写了 10个四季之多,其四季安排明显呈现出大观园外四季“简单且有跳跃性”,大观园内四季“繁复且有连续性”的整体特点,“前跳”以全面而迅速地交代背景,纲领全文;“后连”则以浓彩重墨,集中笔力构筑至情至圣的女儿国。若从结构上考察,这就将《红楼梦》分成了“大观园外”和“大观园内”两大部分,后半部分因为“增”的原因,由一个四季“膨胀”成三个四季,使《红楼梦》在整体上呈现出一个坚实稳定的正三角形态。对于《红楼梦》的结构问题,应将曹雪芹所创作的八十回作为一个整体的并且是已完成的形态来看待,才能得到比较清楚的答案。也只有从这个基础上去研究《红楼梦》的结构问题,才是现实主义的研究态度,才能给《红楼梦》的结构研究带来一个新的起点。

表1 《红楼梦》季节赓续表(根据人民文学出版社 2000年出版之俞平伯校点、启功注本整理)

续表1

续表1

续表1

[1] 李萍.20世纪《红楼梦》结构主线研究综述[J].河南教育学院学报,2004(4):4-12.

[2] 周汝昌.曹雪芹独特的结构学[M]//.周伦苓.周汝昌《红楼》内外续《红楼》.北京:东方出版社出版,2005:249.

[3] 王蒙.红楼启示录[M].北京:三联书店,1991:225-228.

[4] 赵冈.红楼梦新探[M].北京:文化艺术出版社,1991:70.

(1.Humanities School of Zhejiang Shuren University,Hangzhou,Zhejiang,310015,China;2.Zhejiang University,Hangzhou,Zhejiang,310028,China)

Abstract:Dream of Red M ansions is a novel full of“four seasons”.Continuous four-season change is a great perspective of this novel.Dream of Red M ansions showed a characteristic of“jump forward and connect backward”at four-season description and also divided the novel into“inside Garden and outside Garden”two parts.Continuous four-season is also one of the reasons for“swelling”phenomenon and an abrupt end at session in Dream of Red M ansion.

Key words:Dream of Red M ansions;continuous four-seasons;structure characteristic;jump forward and connect backward;expansion;interrup t

Four Seasonsand the Structure of Dream of Red M ansions

WEN Mengfu1&WANG Xuexia2

I207.411

A

1671-2714(2011)02-0051-08

2010-07-07

温孟孚 (1968-),男,黑龙江哈尔滨人,副教授,博士,主要从事宋元明清文学研究。

(责任编辑 吴土艮)