消费、生活方式和社会分层

2011-10-20田丰

田 丰

(中国社会科学院社会学研究所,北京 100732)

消费、生活方式和社会分层

田 丰

(中国社会科学院社会学研究所,北京 100732)

在中国经济社会发展中,总体消费水平的提高和消费的阶层分化同步。通过使用 2008年中国社会科学院社会学研究所的社会状况综合调查数据分析职业阶层之间的消费差异,并使用消费水平、消费结构、耐用消费品拥有量和消费方式等操作性指标,能够建立消费分层标准。进一步研究分析可以发现,消费分层与职业分层、经济分层和主观阶层认同之间存在比较紧密的联系,能够反映社会阶层分化的现实。

消费;生活方式;社会分层;消费分层

改革开放三十多年来,处于经济增长期和社会转型期的中国,收入水平持续提高。从实际情况来看,1980年到 2008年,城镇居民的人均可支配收入和农民人均纯收入分别增加到 15 781元和 4 761元,分别增长 33倍和 25倍。经济学理论一般认为消费是收入的函数,即随着收入增加,消费也会增加。城镇居民和农村居民的人均消费支出从 1980年到 2008年分别增长 27.3倍和 22.6倍。同期,中国 GDP增长了 66.1倍,中国居民的收入增长与消费增长基本同步,消费增长速度明显低于经济发展速度,略低于收入增长的速度。收入和消费水平的提高意味着人们在满足了基本的生活消费需求之后,消费水平和消费结构也出现了增长和转型的趋势,消费和生活方式也越来越多样化,中国总体上开始进入大众消费阶段。

一、研究背景

经济增长不仅增加了人们的收入,而且加大了人群之间的收入差距,居民收入的基尼系数从 1978年的 0.3左右增加到 2008年的 0.47,早已超过了 0.4的警戒线。根据国家统计局发布的数据,城乡居民消费水平对比的变化趋势与基尼系数的变化趋势基本一致,在 20世纪 80年代城乡居民消费水平比值差距一度下降,从 1978年的 2.9下降到 1984年的 2.2,之后便持续上升,在 90年代中期达到了最高的 3.8,并保持在较高的水平上,2008年城乡居民消费水平比值为 3.6。同时,在城乡居民的消费总额中,农村居民消费所占比重下降,城镇居民所占比重上升。从 1978年到 2008年,农村居民占总人口的比重从 82.08%下降到 54.32%,同期农村居民消费占居民消费总额的比重从 62.1%下降到 25.1%,其下降速度明显快于人口所占比重。这也证明了改革开放之后,农村居民人均消费水平相对于城市人口而言是降低了。

中国居民消费差距不仅体现在城乡消费差距上,在城镇和农村居民内部也存在着明显的收入和消费差距。从城镇家庭消费状况来看,变化最明显的是高收入组与其他收入组之间消费水平差距的快速拉大,2001年城镇中高收入组的消费水平为高收入组的 64.5%,2007年快速下降到 55.6%,下降了近 9个百分点。这说明在城市社会,财富和收入向小部分富裕阶层集中的同时,富裕阶层与一般阶层之间的消费差距已经日渐明显。农村各收入群体之间的消费差距保持相对稳定,并没有出现富裕阶层消费与一般阶层拉开的局面,这说明农村社会财富尚未出现集中化的趋势。而总体上,消费水平提高和消费差距拉大意味着消费群体的分化会日益显著,群体分化势必会给消费打上阶层分化的烙印,这种分化不仅仅表现在消费水平上,在消费结构、消费方式上均有所表现。本文针对各社会阶层之间在消费水平、消费结构和消费方式的差异,分析消费分层作为社会阶层划分指标的有效性和可行性。

二、文献回顾与测量指标

随着经济社会重心从制造业转向服务业,传统的大规模生产模式被以消费为主导的生产模式所取代,消费作为一个新的视角逐渐成为后工业社会和后现代社会的社会分层分析范式,其代表人物主要是布迪厄 (Bourdieu)、波德里亚 (Baudrillard)和凡勃伦 (Veblen)。

布迪厄可能是对生活和消费进行分析和研究的最重要的社会学家之一,他的社会再生产理论中阶层占有重要的地位,他将阶层视为在社会空间上的相似位置,以及相似的存在条件和相似的立场,强调人们在社会结构中所处的地位由经济资本和文化资本共同决定的,而消费作为一种表现性实践,是一种体现人们社会地位的符号和象征,所以,人们的消费偏好,即阶级品位和生活风格比传统的区分社会阶层标准,如收入、职业、权利等,最能够体现社会成员所属的阶层[1]。正因为社会空间位置上的同源性,所以在物质和文化的消费形式上,人们再生产出不同的品位,这些品位决定了他们的消费选择,并以此作为区隔的标准。消费者对消费形式的选择不仅取决于他们的经济资本,而且取决于文化资本的分布,并且文化资本将越来越重要,经济资本和文化资本共同决定了人们选择物质消费和文化消费的数量和方式。特别是在文化消费上,上等阶层利用自身的文化优势将下等阶层驱逐出他们的消费等级。

波德里亚更为强调消费的符号象征性,人们对物品的消费已经不再是单纯为了满足自身的生活需求,更加注重消费隐含的意义和表征,而符号消费既建立在社会差异的基础之上,进而又能强化社会差异,所以,现代消费最显著的特点是符号消费,消费所带来的符号即是社会成员的身份编码,据此能够清晰地区分社会层级。凡勃伦认为社会声望和社会地位基础是财富的拥有,底层阶级消费是为了自身的生存和再生产,而上层阶级消费超越了生存需要,是为了展示生活质量和财富数量的炫耀性消费。而与传统社会不同,现代社会炫耀性消费的主体是中产阶级。

与经济学家不同,社会学家们更倾向于将消费视为一种带有特殊社会意义或者符号象征的社会行为,而非经济行为,Mayer将消费视为一个社会分层新指标,指出消费 (consump tion)与购买 (purchase)之间存在着明显差异,与消费相关的态度、目的等带有强烈的社会意义。①Robert Nathan Mayer,1978,The Sociology of Consumption:Deriving New Social Indicators,Social Indicators Research,Vol.5,No.2,pp.151-167.也正因为如此,在他们提出对消费理论解释之后,一些研究者才有可能在不同国家和地区对消费分层进行实证研究。

Aydin运用了布迪厄的再生产理论和吉登斯的社会结构理论,使用土耳其国家统计所提供的数据,分析了经济社会因素对消费模式、品位和生活方式的影响,发现社会分层变量,如收入、教育程度、职业等因素决定了消费模式和生活方式。②Kemal Aydin,2006,Social Stratification and Consumption Patterns in Turkey,Social Indicators Research,Vol.75,No.3,pp.463-501.Katz-Gerro和 Talmud使用以色列调查中心数据,用结构等效的方法将相近的家庭消费模式构建为分层指标,并与十分位的收入进行比较,获得较为理想的结果。③Tally Katz-Gerro and Ilan Talmud,2005,Structural Analysis of a Consumption-Based Stratification indicator:Relational Proximity of Household Expenditures,Social Indicators Research,Vol.73,No.1,pp.109-132.Bihagen使用瑞典家庭支出数据分析不同收入阶级消费支出种类的不同,发现高收入阶层需要花大量的钱用于给予别人自己是较高收入阶层的信息,比如家庭之外的社会活动,以维系自己的经济和社会地位,同时也验证了布迪厄社会再生产理论的假设。④Erik Bihagen,1999,How Do Classes Make Use of Their Incomes?A Test of Two Hypotheses Concerning Class and Consumption on a Swedish Data-set from 1992,,Social Indicators Research,Vol.47,No.2,pp.119-151.

中国社会转型过程中,社会制度环境重大变化导致经济社会资源的重新配置和社会阶层结构的重组,构建各种社会阶级的基础从政治身份转化为以融合社会、经济、政治等多种资源为基础,表现为不同的意识形态、生活和消费方式。消费分层作为一个新兴的研究领域,我国的社会学界也进行了一些相关研究。王宁认为消费与社会分层结构是现代社会中相互渗透的两个主题,消费与社会等级结构之间是“外在性的内在化”,即被结构化——结构化;消费分化与社会阶层分化是一致的[2],尤其是在中产阶级研究领域,消费特征更受到学者们的重视,高消费倾向、独特的消费特征等都为建立社会分层操作指标的事实基础 (李强,1999;肖文涛,2001;张宛丽,2002),各社会阶层存在显著的消费特征。

李培林等学者指出,在中国经济结构转型和体制转轨的过程中,由于分配领域中广泛存在双轨制和隐性收入,消费结构成为更能反映真实情况的分层指标[3],并使用恩格尔系数作为分层操作指标进行分析。李春玲使用 2001年的社会阶级阶层调查数据,分析了中国十大社会阶层的消费方式差异[4]。何明升尝试了建立 18个基本因子总结和分析了不同层次的六种消费生活方式类型,从消费角度分析中国社会阶层差异,证明消费能够较好地区分不同社会阶层之间的差异[5]。

这些研究从理论研究和实证研究中为证明消费与社会分层之间存在联系提供有力证据。通过这些研究可以看到,验证消费与社会分层关系之间联系最关键的内容是能否建立起有效的、可以与社会分层加以比较的消费指标。

本文试图在消费和社会分层之间建立一种联系,这种联系不仅仅包括经济学意义上的消费水平和消费能力,而且包括了消费方式所暗含的文化上的因素,特别是将消费者的需求不仅仅看做经济上的一元需求,而将他们同时视为从属于某一社会群体,置于他们所处的社会文化和物质环境下。所以,只分析人们的消费水平和数量是不够的,还需要将消费方式视为带有群体性和风格化的社会行为,这样消费就摆脱了从属于经济地位的因果联系,而是作为个人在以生产为基础的社会关系体系中,带有自我社会定位功能的消费行为。

消费指标可以分解为四个操作性指标:消费水平 (家庭总支出)、消费结构 (恩格尔系数)、耐用消费品拥有量和消费方式。其中,家庭总支出和消费结构可以直接从数据中计算所得,而耐用消费品拥有量和消费方式需要加以计算。

分析耐用消费品拥有量时,有学者对其进行加权处理[6]。本文对耐用消费品加权处理的方式为 w=1/(p+1),其中w为权重,p为各耐用消费品平均每个家庭的拥有量,越普及的耐用消费品权重越低。在加权的基础上,计算耐用消费品得分,其公式为 S=∑wi×ni,wi为第 i种消费品的权重,ni为第 i种耐用消费品的拥有量。

分析消费方式时,将吃、穿、行三种消费方式分成五个等级,以消费最高等级记分,然后对三种消费方式做因子分析,得到消费方式的公因子,以消费方式的公因子作为衡量消费方式等级的操作性指标(见表 1)。

表1 各社会阶层的消费方式分等

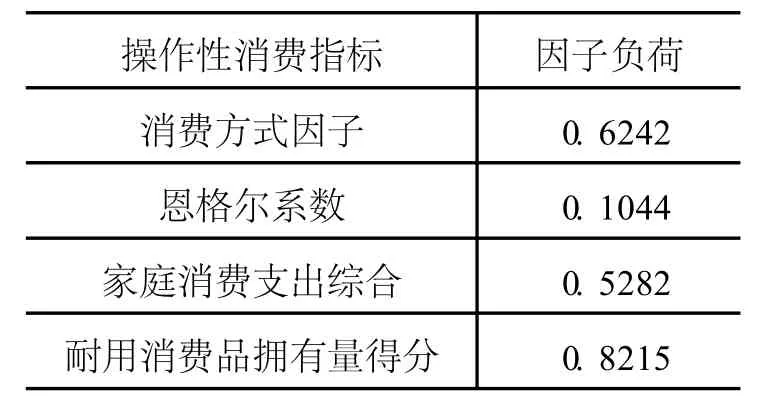

表2 操作性消费指标的因子负荷

据此,建立消费水平、消费结构、耐用消费品拥有量和消费方式四个操作性指标,并将这四个操作性指标做因子分析。根据因子分析计算结果,获得一个特征值为 1.37的公因子。从四个操作性指标的因子负荷来看,耐用消费品拥有量、消费方式因子和家庭消费支出总额三个操作性指标的因子负荷较高,而恩格尔系数的因子负荷较低 (见表 2)。

分析发现,恩格尔系数高低与社会等级高低之间并没有形成一致性的关系,较低社会阶层可能由于其他原因,导致他们的恩格尔系数不能够代表他们实际的消费水平,特别是在中国从贫困国家进入中等国家行列之后,恩格尔系数作为衡量消费的指标可能出现“失真”的情况。这就是为什么在因子分析中,恩格尔系数与其他消费操作性指标有所区别,因子负荷较低的原因。考虑到分析的需要,本文仍然将恩格尔系数放入因子分析中,在计算出消费公因子得分后,按照得分高低分为 10等分组,然后再划分为最富裕阶层、富裕阶层、中上阶层、中等阶层、中下阶层、贫困阶层和最贫困阶层,并以此来检验消费分层与其他社会分层之间的关联。

三、中国现阶段各社会阶层消费差异

本文将使用中国社会科学院社会学研究所 2008年实施的社会状况综合调查的数据,将社会人群区分为国家干部、私营企业主、国有集体企业经营管理者、非公有制企业经营管理者、专业技术人员、办事人员、个体工商户和自营职业者、城市工人、农民工和农民 10个社会阶层,分析各社会阶层之间的消费水平、消费结构和消费方式等方面的差异。

1.各社会阶层的资产总量和消费水平。国家干部阶层虽然拥有特殊的权力资源,在政治上具有较高的地位,但是在经济地位上,私营企业主阶层的优势是显而易见的。根据调查数据计算,私营企业主阶层的家庭资产是最高的,家庭消费总额为 8.4万元,消费水平明显高于其他社会阶层,大约是消费水平最低的农民阶层的 13倍。其次是私营企业管理者阶层和国家干部阶层,家庭消费总额分别为 5.4万元和 4.9万元,而国有、集体企业经营管理者的资产水平要高于专业技术人员和办事人员,其平均消费总额却低于专业技术人员和办事人员,可能是其消费中有部分支出并没有计入家庭消费的范围,存在一定的公款消费。个体工商户阶层的消费水平略高于城市工人阶层,农民工阶层的消费水平比前两者明显要低。消费水平最低的农民阶层每年家庭消费总额甚至达到了其家庭资产的 1/3强,这意味着从资产和消费的关系来看,一旦遭遇社会经济波动,作为群体数量最大的农民阶层最有可能陷入入不敷出的境地 (见图 1)。

图1 各社会阶层的消费数额和家庭资产总额

2.各社会阶层的消费类型。各社会阶层消费水平差异决定了消费差异,本文使用恩格尔系数作为测量各社会阶层消费差异的指标之一,发现私营企业主属于最富裕人群的比例最高,为 59.1%,而且是10个社会阶层中唯一处于温饱和贫困状态的比例均为 0。可见,作为中国社会经济市场化改革受益最多的阶层,他们属于“先富”阶层。其次按照恩格尔系数判断,农民阶层处于最富裕阶层的比例也很高,达到 47.9%,但实际上,这并不能代表他们真实的消费水平和消费结构,因为农民阶层经济支付能力有限,本身食品消费水平并不高,加之他们食品消费多来自自家种植,没有可以衡量的市场价格加以判断,所以表现出容易让人误解的结果。

非公有制企业经营管理者和国家干部处于最富裕型消费分别为 47.3%和45.1%,专业技术人员、办事人员、个体工商户和自营职业者三个社会阶层属于最富裕型消费比例也超过了 40%。令人惊讶的是:国有集体企业经营管理者阶层属于最富裕型消费的比例仅有 35.9%,而农民工处于最富裕型消费的比例却高达 39.9%,从两者之间经济社会地位的次序来看,显然不应如此。究其原因是国有集体企业经营管理者阶层中许多消费项目并没有市场化和货币化,其总体消费数额偏低,从而导致恩格尔系数偏高,这可以通过上文描述的国有集体企业经营管理者阶层的“高资产低消费”状况得以验证;农民工阶层恰恰相反,他们多在城市就业,资产和收入偏低,消费水平偏高,属于“低资产高消费”,必须降低其食品消费的比例,从牙缝里抠钱,才能够积攒到一些节余。因此,还能够观察到农民工阶层属于贫困型消费的比例最高,为 12.6%。城市工人是受市场化改革冲击最大的人群,他们属于最富裕型消费的比例最低,为 30.7%,属于温饱型和贫困型消费合计高达 27.7%,说明他们是生活较为窘困的社会阶层 (见表 3)。

表3 各社会阶层的恩格尔系数① 根据联合国粮农组织提出的标准,恩格尔系数在 59%以上为贫困,50%~59%为温饱,40%~50%为小康,30%~40%为富裕,低于 30%为最富裕。

3.各社会阶层的消费结构。消费差异还体现在消费结构上 (见表 4)。从各阶层的消费结构看,食品类的消费支出在国家干部阶层和私营企业主阶层中不足 25%,说明这两个社会阶层利用各自在政治和经济上的优势,其消费结构基本进入享乐型。其他社会阶层中,城市工人食品类消费比例最大,为31.9%。而农民工阶层和农民阶层的食品类消费比例分别为 31.4%和 26.2%,这并不意味着他们消费结构真正到达了富裕的水平,而是因为由于社会制度和社会环境的原因,使得他们其他方面的支出过多,从而压低他们基本生活消费水平。比如,在医疗类消费支出中,农民工阶层和农民阶层的支出分别占到消费总额的 8.1%和 11.5%,明显要高于其他社会阶层。而国家干部由于仍然保留了计划经济时代的公费医疗制度,他们在医疗上的消费仅占消费总额的 3.7%。

衣着类消费呈现出社会阶层地位越高,衣着类消费比例越大的特点,在属于中高社会阶层的国家干部、私营企业主、企业经营和管理者阶层中,衣着类消费占到 8%以上,处于中间阶层的专业技术人员和办事人员的衣着类消费在 6.5%以上,在中下阶层中,衣着类消费下降到 5%以上,农民阶层的衣着类消费甚至不足 5%,说明在中低社会阶层基本生活消费还存在一定的困难。

国家干部阶层最主要的消费部分来自文教娱乐,这说明尽管国家干部在经济上还不能算作“先富人群”,但是在消费结构上,已经率先进入享乐型消费。教育市场化对各阶层都存在明显影响,其所占比例基本都在 10%以上,但中低社会阶层文教娱乐消费比例偏低的原因还在于他们的子女出现因支付不起高昂学费,放弃继续高等教育,有报道说,农民工阶层的子女有超过 80%不再继续上高中。

私营企业主的交通通讯类消费比例是最高的,与国有集体企业的经营管理者相比,非公有制企业经营管理则在交通通讯方面的消费比例要更高一些,这同样也透露出,公有制单位存在公款消费的行为。

此外,还需要注意的是,人情类消费在消费支出中占据了相当大的比例,各社会阶层均在 5%,消费水平最低的农民阶层中甚至达到了 9.4%,这凸显出中国农村仍然处于熟人社会的特质。

表4 各社会阶层的消费结构

4.各社会阶层的耐用消费拥有量。从耐用消费品拥有量来看,一般耐用消费品在各阶层中已经趋于饱和。如彩电和手机在各社会阶层平均每个家庭的拥有量都超过了 1,彩电、冰箱、电话等在大部分阶层中已经接近于饱和。农民工阶层和农民阶层在另外一些耐用消费品的拥有量明显要少,在除了农民工和农民阶层后,冰箱、洗衣机、固定电话拥有量的各阶层家庭中也超过了 0.8台 (部)。作为新型消费品的家用汽车和电脑的普及率也比较高,电脑的普及率中上等阶层中已经超过了 0.7。这说明在大宗耐用消费品的普及过程中,农民工阶层和农民阶层的经济收入没有跟上消费增长的速度,这两个阶层的消费能力有限。而政府推动的“家电下乡”、“汽车下乡”等政府工程,在收入增长有限的情况下,也难以真正带动农民工阶层和农民阶层的消费能力 (见表 5)。

表5 各社会阶层的耐用消费品拥有数量

5.各社会阶层的消费方式。中国人习惯将生活方式描写为“吃、穿、住、行”四个方面,不同的社会阶层在“吃、穿、住、行”上也有不同的表现。由于能够享受到公款消费的待遇,国家干部和国有集体企业经营管理者是选择“很少外出吃饭”比例最低的社会阶层。而私营企业主和非公有制企业经理管理者阶层选择在高档饭店就餐的比例最高,分别为 12.2%和 8.0%。专业技术人员和办事人员在中档饭店、大众餐馆和小吃店就餐的比例较高,而个体工商户和自营职业者与城市工人阶层很少外出吃饭的比例都超过 40%,即便外出吃饭,小饭馆和小吃店是他们选择最多的去处。农民工和农民阶层选择很少外出吃饭的比例分别为 58.5%和 66.8%,小吃店是比例最高的选项。

从“穿”方面的来看,不同阶层之间选择购买服装的地点差别较大。比较突出的是,私营企业主选择会在品牌服装专卖店购买衣物的比例超过 40%,其他阶层比例都较低。在上等社会阶层和中等社会阶层中,他们的衣着消费方式趋于类似,如在国家干部、国有集体企业经营管理者、非公有制企业经营管理者、专业技术人员和办事人员阶层中选择会在大商场购买衣服的比例都在 40%左右,在普通服装店购买衣服的比例在 50%左右。较低社会阶层以在普通服装店购买服装为主,农民阶层以在乡村集市购买衣物为主。网络购物作为一种新兴的购物方式,有 4.5%的专业技术人员阶层选择在网络购物,是各阶层中比例最高的,他们作为知识技能最高的社会阶层对新鲜事物和新兴生活方式的接受程度是最高的。

从“行”的方面来看,公共交通工具是最被广泛接受的出行方式,此外,骑车和步行也是选择较多的出行方式。乘坐私家车出行主要集中在中高社会阶层,其中私营企业主阶层中选择乘坐私家车出行的比例超过了 45%,是各阶层中最高的。另外,私营企业主中还有 9.1%的人选择坐公车出行。除了私营企业主之外,国家干部和国有、集体企业经营管理者乘坐公车出行的比例是最高的,分别为 7.8%和7.5%。国家干部、国有集体企业经营管理者、非公有制企业经营管理者和专业技术人员阶层坐私家车出行比例均在 10%以上,这意味着在中等以上社会阶层家用汽车已经日渐普及。在较低社会阶层拥有家庭私人汽车比例相对较低,他们的主要出行方式仍然依靠走路、骑车和公共交通工具 (见表 6)。

表6 各社会阶层的生活方式(%)

在“住”的方面,住房在城乡和区域间的可比性不足,所以难以选择合适的指标来衡量住房方式的区别,但从住房价值来看,私营企业主阶层和非公有制企业经营管理者阶层的住房价值是最高的,其次是国家干部阶层,而农民工阶层和农民阶层的住房价值是最低的。同时,还能够发现,所有阶层平均自有住房数量都超过了 1,自有住房率超过了 90%,这意味着住房消费在各社会阶层中具有很强的消费刚性,即任何人无论处于何等阶层,都会把住房看做必需消费品,因而住房价格上涨对一般社会阶层消费能力的影响是深远的 (见图 2)。

图2 各社会阶层的住房资产

上文分述了各社会阶层的消费水平、消费结构、耐用消费品拥有量和消费方式的差异。那么消费分化能否作为社会分层标志,或者说,中国各阶层之间的区分能够通过消费表现出来,并且能够实现与最常用的职业分层较为一致的结果,这就需要将消费水平、消费结构耐用消费品拥有量和消费方式结合起来分析。

四、消费分层与其他社会分层之间的关联

在经典的社会分层理论中,消费分层应当与职业分层、收入分层和阶层意识之间存在紧密的联系,从 2008年调查数据的计算结果来看,消费分层和职业分层、收入分层、阶层意识之间存在密切的关联,值得我们格外关注。

1.消费分层在职业分层中的分布。职业阶层中私营企业主阶层属于最富裕阶层比例最高,达到了72.7%,属于富裕阶层的比例为 22.7%,两者合计有 95.4%的私营企业主被划分为最富裕和富裕阶层中,这也比较恰当地反映了当前中国的社会现实。国家干部中有 33.3%为最富裕阶层、27.5%为富裕阶层、21.6%为中上阶层、11.7%为中等阶层,说明在消费分层中,国家干部仍然能够占据较高的阶层地位。国有集体企业经营管理者处于最富裕阶层的比例为 37.7%,略低于非公有制企业经营管理者,但国有集体企业经营管理者处于中上阶层及以上阶层的比例总体要高于非公有制企业经营管理者,这说明从消费分层来看,国有集体企业经营管理者与非公有制企业经营管理者之间不存在显著的差别,两者阶层分布比例相近。

专业技术人员和办事人员处于中间阶层比例较高,但属于中下阶层、贫困阶层和最贫困阶层的比例很少,作为中产阶级主体,他们在消费分层中也处于中间地位。消费分层的中下阶层、贫困阶层和最贫困阶层中城市工人、个体工商户和自营职业者、农民工和农民的比例梯次增加,他们都属于较低的社会阶层,尤其是从消费来看,农民阶层属于贫困阶层和最贫困阶层的比例合计达到 39.5%,属于富裕和最富裕阶层的比例仅为 2.3%,也鲜明地突出了农民社会经济地位低、城乡差距显著和农村消费不足的实际情况 (见表 7)。

表7 各职业等级在消费阶层中的分布(%)

2.消费分层在收入分层中的分布。收入与消费之间的联系更为紧密,可以看到收入越高的阶层的消费阶层也越高,收入最富裕阶层中有 58.6%属于消费最富裕阶层,属于贫困和最贫困阶层的比例仅为 0.7%。收入最贫困阶层中有35.8%属于消费最贫困阶层,属于最富裕和富裕阶层的比例仅为1.0%。其他收入阶层在消费分层中比例的变化也是按照较高收入阶层人群属于高消费阶层比例较大,较低收入阶层人群在较低消费阶层比例较大分布的。即便是在控制了家庭人口数变量后,收入分层与消费分层之间的偏相关关系系数达到了 0.64,说明收入分层和消费分层之间存在较强相关关系 (见表8)。

表8 各收入阶层在消费阶层中的分布(%)

3.消费分层在主观阶层中的分布。在 2008年调查中,还问及主观阶层意识,让被调查者区分自己属于哪个阶层。分析发现,消费阶层能够较好地代表主观阶层意识,两者偏相关关系达到 0.34。其中,认为自己属于上等阶层人群的在消费分层中属于最富裕和富裕阶层的比例在 50%左右;认为自己属于中上等阶层人群的在消费分层中属于最富裕和富裕阶层的比例超过 40%;认为自己属于中等阶层人群的在消费分层中属于最富裕和富裕阶层的比例为 26%。而认为自己属于中下阶层的人群在消费分层中主要分布在中上阶层、中等阶层和中下阶层,认为自己属于下等阶层人群的在消费分层中属贫困阶层和最贫困阶层的比例超分别为 17.7和 21.7%。受到“趋中趋势”的影响,主观阶层意识与客观消费分层指标之间的差异要更大一些,但基本符合分层要求的标准(见表 9)。

本文分析上述职业分层、经济分层和阶层意识三个方面与消费分层之间的关系发现,消费分层的高低与职业分层、经济分层和阶层意识之间存在比较紧密的联系,在职业分层、经济分层和阶层意识上属于较高社会阶层的人群,在消费分层中也属于较高阶层,反之,较低的社会阶层也从消费分层中反映出来。总体来看,综合消费水平、消费结构、耐用消费品拥有量和消费方式的消费分层指标是可以良好表现社会阶层之间分化的指标。

表9 各阶层意识在消费阶层中的分布(%)

五、结论与讨论

改革开放之前,人们的社会身份和社会地位几乎是固定不变的,依附于政治身份和职业地位的经济收入和社会保障上的差别,在社会阶级之间虽然存在着一定的收入差异,但带有强烈的平均主义色彩的分配和消费制度,以在计划经济体制下,国家对消费品的严格控制,使大部分居民家庭的消费结构和消费水平是相似的。改革开放之后,持续的社会经济分化,中国社会阶层体系发生根本性变化,原先构成简单的“两个阶级一个阶层”(工人阶级、农民阶级和知识分子阶层)的社会结构发生了显著的分化,出现了十大社会阶层[7]。同时,各阶层的消费水平、消费结构和消费方式日益分化。

本文首先按照职业阶层标准来分析各社会阶层的消费状况,发现社会阶层分化可以表现为消费水平、消费结构、耐用消费品拥有量和消费方式的差异。较高职业阶层的消费水平更高,恩格尔系数向富裕型发展,一般家庭耐用消费品已经普及,新型大宗消费品如汽车、电脑拥有量也比较高,在消费方式上更倾向于高档消费方式。较低职业阶层消费水平低,在教育、医疗等消费市场化影响下,恩格尔系数不能真实反映出实际的消费结构,出现“失真”情况,尽管一般家庭耐用消费品也接近普及,但新型大宗消费品拥有量较低,消费方式上以中低档消费为主。

在当前的中国社会变革中,原有的职业分层体系出现了一定的变化,行业间、职业间和所有制之间的职业区分更为模糊;收入分层受到灰色收入和故意低报的影响,也不易测量;主观阶层意识则存在趋中的特点。消费不但体现出职业阶层的差异,其本身也可以构建出新的分层指标,在将消费水平、消费结构、耐用消费品拥有量和消费方式综合之后,建立的消费分层指标能够较好地区分不同的社会阶层。消费分层与职业划分、经济地位划分和主观认同的阶层划分标准之间存在着紧密的联系,具有较强的一致性。

消费研究是当下中国学术界关注的热点之一。本文侧重于使用调查数据的定量研究,对消费文化、消费观念和消费社会功能方面的分析尚未涉及。在探索消费分层指标的构建上,还需要结合实地进行研究和比较分析,进一步完善消费分层指标,增强其在社会科学领域内的应用价值。

[1] 许荣.中国中间阶层文化品位与地位恐慌[M].北京:中国大百科全书出版社,2007.

[2] 王宁.消费社会学——一个分析的视角[M].北京:社会科学文献出版社,2001.

[3] 李培林,张翼.消费分层:启动经济的一个重要视点[J].中国社会科学,2000,(1).

[4] 李春玲.当代中国社会的消费分层[J].湖南社会科学,2005,(2).

[5] 何明升.关于消费生活的系统模型与实证分析[J].社会学研究,1996,(5).

[6] 李春玲.当代中国的消费分层[J].中山大学学报,2007,(4).

[7] 陆学艺.当代中国社会阶层研究报告[M].北京:社会科学文献出版社,2002.

C4

A

1007-4937(2011)01-0088-10

2010-10-31

田丰 (1979-),男,安徽蚌埠人,助理研究员,博士研究生,从事社会分层、人口社会学及社会调查方法研究。

〔责任编辑:杨大威〕