略论朝鲜古史谱系的演变

2011-10-20杨军

杨 军

(吉林大学 历史系,长春 130012)

略论朝鲜古史谱系的演变

杨 军

(吉林大学 历史系,长春 130012)

金富轼《三国史记》确立“三国”、王氏高丽、李氏朝鲜的古史谱系之后,13世纪出现了一然《三国遗事》和李承休《帝王韵记》两种不同的朝鲜古史谱系,试图捏合古朝鲜、扶余、三韩三种不同古史系统,对后世影响极大。14—15世纪流行的朝鲜古史谱系则不包括扶余系统。17世纪的许穆以夫娄为檀君之子的神话为基础,整合三种古史系统,以古朝鲜系统为中心,建立了新的朝鲜古史谱系。18世纪流行的朝鲜古史谱系是对许穆说的修正,主要是淡化扶余系统,并将在中国正史四夷传中占有重要地位的沃沮、秽貊诸族纳入朝鲜古史谱系,较具代表性的是安鼎福的《东史纲目》,在补入渤海国之后,这种朝鲜古史谱系一直流行至今。对朝鲜古史谱系的认识比较符合历史事实的是韩百谦,但其观点未能为后来的学者所接受。

朝鲜;古史谱系;演变

虽然在一些枝节问题上存在分歧,但目前朝、韩大多数学者对朝鲜古史谱系的理解都是古朝鲜、汉四郡、三韩、三国 (高句丽、新罗、百济)、南北朝 (新罗、渤海)、王氏高丽、李氏朝鲜。本文试梳理这种古史谱系在历史上形成和演变的大致脉络,以期有助于我们对朝鲜史的理解和对目前朝、韩学者国史观的理解。

一

朝鲜半岛第一部正史《三国史记》(1145)以高句丽、新罗、百济为“海东三国”(《东文选》卷四四,载金富轼《进〈三国史记〉表》),使以“海东三国”、统一新罗、王氏高丽为正统的古史观成为高丽王朝的官方古史谱系。“海东三国”是自中国传入朝鲜半岛的概念,“海东”最初是区域概念,指今渤海以东的东北亚南部地区,《三国志》卷三○《魏书·高句丽传》中称“公孙度之雄海东”,就可以证明这一点。至晚在唐代,由于“海东”区域内仅存高句丽、新罗、百济三个政权,故唐人也将之并称为“海东三国”(《旧唐书》卷一九九上《百济传》)。但是,“海东三国”仅指存在于“海东”区域内的三个政权,并不具有此三国同出自“海东”,或此三国构成“海东”一体的内涵。而在《三国史记》成书以后,“海东三国”或简称“三国”才转而成为朝鲜古史谱系中一个时代的名称。金富轼对朝鲜古史谱系的这种理解显然是错误的,但以“三国”为正统的观点此后却成为朝鲜古史谱系中不可动摇的一环。

《三国史记》限于其断代史的体例,没有涉及“三国”以前的历史,在其成书后一个多世纪,高丽僧人一然 (1206—1289)所著《三国遗事》第一次提出完整的朝鲜古史谱系。

《三国遗事》卷一《纪异》中列有如下条目:古朝鲜、魏满朝鲜、马韩、二府、七十二国、乐浪国、北带方、南带方、靺鞨渤海、伊西国、五伽倻、北扶余、东扶余、高句丽、卞韩百济、辰韩,辰韩以下讲的都是新罗的历史。在古朝鲜条下,一然提到:“周虎王即位己卯封箕子于朝鲜,坛君乃移于藏唐京”,证明其所说“古朝鲜”包括檀君朝鲜和箕子朝鲜。在马韩条下引《魏志》:“魏满击朝鲜,朝鲜王准率宫人左右越海而南,至韩地开国,号马韩。”又引崔致远说:“马韩,丽也;辰韩,罗也。”①他认为马韩是箕子朝鲜的继承者,高句丽又是马韩的继承者,而新罗是辰韩的继承者。在魏满朝鲜条下提到汉武帝灭卫氏朝鲜设四郡。二府条记载:“昭帝始元五年己亥置二外府,谓朝鲜旧地平那及玄菟郡等为平州都督府,临屯、乐浪等两郡之地置东部都尉府。私曰:《朝鲜传》则真番、玄菟、临屯、乐浪等四。今有平那无真番,盖一地二名也。”一然认为“平那”即中国史书《汉书》卷九五《朝鲜列传》中的“真番”,二府设于昭帝始元五年 (公元前 82年),可见是指汉昭帝将真番并入玄菟、临屯并入乐浪之后的朝鲜半岛郡县格局。但四郡并省后,乐浪、玄菟郡名未变,而不是《三国遗事》所说“平州都督府”、“东部都尉府”。不过,此后乐浪郡下设东部都尉主管岭东七县,①《三国志》卷三○《魏书·东夷传》东沃沮条:“以土地广远,在单单大领之东,分置东部都尉,治不耐城,别主领东七县,时沃沮亦皆为县侯。汉建武六年省边郡,都尉由此罢。”《三国遗事》“东部都尉府”的名称当源于此。七十二国条下记载:“朝鲜之遗民,分为七十余国,皆地方百里。《后汉书》云:西汉以朝鲜旧地,初置为四郡,后置二府,法令渐烦,分为七十八国,名万户。马韩在西,有五十四小邑,皆称国,辰韩在东,有十二小邑,称国,卞韩在南,有十二小邑,各称国。”一然所引《后汉书》内容出自该书卷八五《东夷传·三韩》,一然是将古朝鲜遗民与三韩混为一谈了,认为三韩七十八国都是“朝鲜之遗民”。一然的这一错误影响深远,将三韩与古朝鲜对接成为此后构建朝鲜古史谱系者的不变的思路。

历来校勘《三国遗事》者皆认为七十二国条的“二”当为“八”之误,细品文意可以发现,一然是认为卫氏朝鲜之后古朝鲜的疆域内兴起的七十八国包括四郡二府在内,除中国直辖的四郡二府外则为七十二国。北带方条下称:“此皆前汉所置二郡名”,则所谓北带方可能是对汉昭帝并省四郡后的玄菟郡的扭曲认识。乐浪国、北带方分别指四郡并省后的乐浪与玄菟,实际上与前面所说的二府是重复的。南带方条“曹魏时始置南带方郡”,“后汉建安中,以马韩南荒地为带方郡”,说明南带方指后来分乐浪郡南部而设的带方郡。带方郡是割据辽东的公孙氏政权所设,因此,说“后汉建安中”是正确的,而不是“曹魏时”,一然对设置时间的认识是混乱的。

伊西国在《三国遗事》中还出现过三次:一次是“弩礼王十四年,伊西国人来攻金城”;一次是新罗于“建虎 (武)十八年,伐伊西国,灭之”;一次是新罗“第十四代儒理王,伊西国人来攻金城”。所谓“弩礼王”,即新罗第三代王“儒理尼师今”,新罗第十四代王为“儒礼尼师今”,一然显然是将二者弄混了,才导致了“伊西国人来攻金城”记载的重出。据《三国史记》卷二《新罗本纪》,此事发生在儒礼尼师今十四年 (297),则前引第一条记事为误出。伊西国至 297年尚存,则称伊西国在东汉建武十八年 (43)为新罗所灭也是错误的。一然混淆“儒理”与“儒礼”的错误对后代影响很大,成汝信 (1546—1632)、许穆(1595—1682)、李德懋 (1741—1793),以及成书于 1530年的《新增东国舆地胜览》皆沿此误。最早发现一然这一错误的是《大东地志》,②《大东地志》庆尚道清道郡“沿革”条下注:“按《三国史》云,儒理王十四年伐伊西小国,灭之,儒礼王十四年伊西小国来侵金城,其间为二百二十五年,则儒理、儒礼声相近,故叠录而传讹。”《东史纲目》卷二丁巳条则做了另一种解释:“伊西国汉建武十八年(43)为新罗所灭,至是又见,恐是古国余烬尚存而复起者欤?”但可以肯定,伊西国不过是被新罗吞并的众多小国中的一个,并无特殊意义,不知一然为何将此国单独列出。属于同样情况的还有五伽倻。

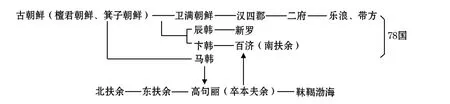

综上,将一然的朝鲜古史谱系图示如下:

仅从一然自己的叙述来看,上图中实际包涵了三种不同的古史系统。其一,源自释帝桓因庶子桓雄的檀君朝鲜,其后为箕子朝鲜、卫满朝鲜、汉四郡二府、马韩,其发源地在朝鲜半岛中部,③一然《三国遗事》卷一《纪异》引《魏书》:“乃往二千载,有坛君王俭,立都阿斯达。”而后自注称阿斯达山“亦云白岳,在白州地,或云在开城东,今白岳宫是”。又引《古记》称帝释庶子桓雄降于“太伯山”,并自注“今妙香山”。《三国遗事》所引坛君神话与檀君神话虽然存在区别,来源也不同,但其所涉及的地名却都在今朝鲜半岛中部。可以称之为古朝鲜系统。其二,源自天帝解慕漱的北扶余,其后为东扶余、卒本扶余 (高句丽)、南扶余 (百济),其发源地在“大辽医州”的“讫升骨城”,可以称之为扶余系统。其三,源自三韩中的辰韩,其后为新罗、王氏高丽,其发源地在朝鲜半岛南部,可以称之为三韩系统。

一然所处的高丽王朝以新罗为正统,但自新罗上溯其国史只能追溯到三韩中的辰韩,与另两个系统都没有关系。但高丽王朝的疆域不仅包括了从前三韩的全部分布区,也包括古朝鲜和高句丽、渤海国的部分地区,一然为了切合高丽王朝的疆域实际,也为与金富轼已经确立的“三国”、统一新罗、王氏高丽的古史谱系相吻合,在构建其古史谱系时,由辰韩扩及三韩,又因箕子后裔曾立国于马韩地区,由马韩上溯至古朝鲜系统;因百济兴起于卞韩故地,其王室又出自扶余,由此上溯至扶余系统。通过这种方法,一然将三种历史系统嫁接在一起,为高丽王朝创造出一个宏大的历史谱系。但从本质上讲,这是“海东”区域的历史谱系,而不是一种国史谱系,但遗憾的是,不论一然本人还是后来受其影响的学者,都将此谱系视为高丽王朝的国史谱系。

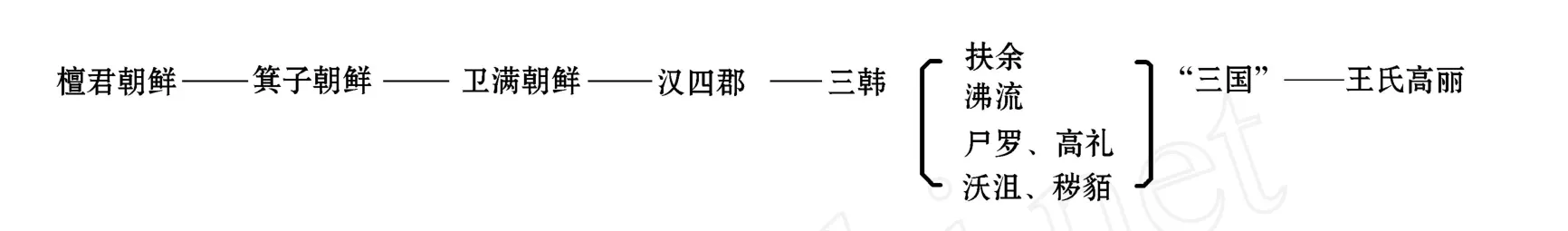

成书略早于《三国遗事》的李成休 (1224—1300)《帝王韵记》(1278),其下卷中对朝鲜半岛历史的叙述也是本着檀君、箕子、卫满、四郡、三韩的次序。但其认为三韩“称国者马韩有四十,辰有二十,并(弁)有十二”则是错误的。接下来提到“于中何者是大国,先以扶余沸流称,次有尸罗与高礼,南北沃沮秽貊膺。此诸君长问谁后,世系亦自檀君承”。以下则谈到高句丽、新罗、百济和王氏高丽。李承休没有提到伊西国和伽倻,却包括一然没有提及的沸流、尸罗、高礼。李承休的朝鲜古史谱系图示如下:

李承休认为,三韩各国的君长都是檀君的后裔,以此直接将古朝鲜系统与三韩系统对接,没有给扶余系统以独立的地位,而是将之与后来被高句丽吞并的沸流一起视为三韩诸国之一,①沸流国记事见金富轼《三国史记》卷十三《高句丽本纪》“始祖东明圣王本纪”。通过这种方法,李承休将朝鲜的古史谱系统一到古朝鲜系统上来。这种古史谱系虽然比一然的古史谱系更为简洁,但是其对三个系统的合并是没有史料依据的。②《三国志》卷三○《东夷传》分别为夫余、沃沮、秽貊和三韩立传,而且载有三韩七十八国的国名,与夫余诸族绝无关系,足证李承休将夫余、沃沮、秽貊视为三韩七十八国之一是错误的。

对比一然与李承休提出的两种朝鲜古史谱系可以发现,两者对早期古史谱系的理解都是檀君朝鲜、箕子朝鲜、卫满朝鲜,也就是后世简称的三朝鲜,而后是汉四郡,对后期古史谱系的理解都是三韩、新罗、王氏高丽。也就是说,对古朝鲜系统和三韩系统的理解是一致的,而分歧主要在于如何将两个不同的古史系统对接,以及在古史谱系中如何处理高句丽和百济,对除此之外的朝鲜半岛历史上的一些小国何者应在古史谱系中占有一席之地,二者的认识也不一致。由此推测,至晚在 13世纪中叶,流行的朝鲜古史谱系中,古朝鲜系统和三韩系统已基本定型了。

二

在一然和李承休之后,如何将古朝鲜、三韩这两种不同的古史系统对接,仍旧是困扰构建朝鲜古史谱系的朝鲜学者的一大难题。从曾奉命撰写《东国史略》的李詹、权近、河崙的古史观中,我们可以发现一种新的倾向。

李詹 (1345—1405)所著《双梅堂先生箧藏文集》卷二二《杂著》在“论地理条款”之后,分列檀君朝鲜、箕子朝鲜、卫满朝鲜、四郡、二府、新罗、高句丽、百济等条目,删去了《三国遗事》中的伽倻和伊西,另立驾洛国条。二府条记载,“前汉昭帝始元五年己亥置二外府,谓朝鲜旧地平那及玄菟郡为平州都督府,临屯、乐浪等两郡之地置东府都督府”,无疑抄自《三国遗事》,但李詹已不明白“东部都尉”的意义,为与前文平州都督府对称,而妄改为东部都督府。此外,李詹还在《双梅堂先生箧藏文集》卷二二《杂著》中的二府条下加上这样一段话:“本名朱里真,番语名音讹为女真,或曰虑真。避契丹兴宗名,又曰女真金国。临屯未敢的知所在也。”即将省罢于公元前 82年的临屯郡和立国于 1115年的女真金国并称二府。如果我们考虑到,自 12世纪初高丽王朝与女真人争夺的地区在历史上与临屯郡辖区有关,就可以理解,这种新的二府说是为高丽王朝的北拓张本,要将女真人也纳入朝鲜古史谱系中来。《高丽史》卷九六《尹瓘传》称,“女真本靺鞨遗种,隋唐间为高句丽所并”,也是出于同样的目的。但通过将女真与建立渤海国的靺鞨人联系起来,从而作为渤海国的继承者而纳入朝鲜古史谱系,远比将之与临屯一同视为二府更为合理,因此,李詹此说才没有被后代所接受。需要注意的是,李詹虽然继承了一然的二府说,但在四郡二府之后直接叙述高句丽、百济、新罗,将一然和李承休存在分歧的部分完全舍去,武断地将“三国”与四郡对接,既不为二者之间寻找接合点,也不论证二者为何可以对接。

权近 (1352—1409)《阳村先生文集》卷十九《三国史略序》:“惟我海东之有国也,肇自檀君朝鲜。时方鸿荒,民俗淳朴。箕子受封,以行八条之教,文物礼义之美,实基于此。卫满窃据,汉武穷兵,自是而后或为四郡,或为二府,屡更兵燹,载籍不传,良可惜也。逮新罗氏与高句丽、百济鼎立,各置国史,掌记时事。”其古史谱系为檀君朝鲜、箕子朝鲜、卫满朝鲜、四郡、二府、高句丽、新罗、百济,与李詹同出一辙。

河崙 (1347—1416)在谈到平壤一带的历史沿革时说:“稽之载籍,则系箕子旧封之地,九畴之化、八条之教入人深,历千有余年,实为海以东风俗之权舆矣。及其季为卫满夺据,汉武遣兵,逐满置郡。后为高朱蒙氏割据平壤,乃其所都。……厥后为王氏太祖所并。”(《浩亭先生文集》卷二《送西北面都巡问使平壤尹赵公诗序》)其所说平壤一带的历史沿革是箕子朝鲜、卫满朝鲜、汉四郡、高句丽、王氏高丽,除中间省略了新罗一代之外,基本是正确的。将高句丽纳入平壤一带的古史体系中,却没有提到扶余,显然与李詹、权近所述古史谱系也是一致的。①但河崙谈平壤沿革是自箕子朝鲜说起,另参照《浩亭先生文集》卷三《杂著·策问》“吾东方有国自箕子之朝鲜”的说法,证明河崙有否定檀君朝鲜的倾向,这也是十分可贵的。

此外,郑道传 (?—1398)在讨论朝鲜半岛政权的国号时提到:“海东之国,不一其号。为朝鲜者三,曰檀君、曰箕子、曰卫满;若朴氏、昔氏、金氏相继称新罗;温祚称百济于前,甄萱称百济于后;又高朱蒙称高句丽,弓裔称后高丽,王氏代弓裔,仍袭高丽之号。”(《三峰集》卷七《朝鲜经国典·国号》)成书于 1421年的《高丽史》在谈到平壤府的沿革时说:“本三朝鲜旧都……汉武帝元封二年,遣将讨之,定为四郡,以王险为乐浪郡。高句丽长寿王十五年,自国内城徙都之。宝藏王二十七年,新罗文武王与唐夹攻灭之,地遂入于新罗。”②郑麟趾:《高丽史》卷五八《地理志》“北界西京留守官平壤府”条。这些都是赞同这种古史谱系的。

由此看来,14—15世纪流行的古史谱系是三朝鲜、四郡二府、“三国”、统一新罗、王氏高丽,概言之,这种古史谱系捏合了古朝鲜、三韩两种古史系统,其基本思路与李承休相同,要将朝鲜半岛的古史谱系全部归结到古朝鲜一系上来。与一然不同,这种古史谱系中不包括北扶余、东扶余以及后来的渤海国。从权近、李詹、河崙曾同撰《三国史略》来看,这一古史谱系可能也是当时的官方学说。

权近还对《三国遗事》进行了一处细节上的修正,他在出使明朝时所做的《始古开辟东夷主》一诗中说檀君“传世不知几,历年曾过千”(《阳村先生文集》卷一《应制诗》),将《三国遗事》所说檀君“御国一千五百年”、“寿一千九百八岁”,理解为同号檀君的若干代君主共统治一千余年,不再将檀君理解为一个人,而是一个朝代,这就将檀君神话中最离奇的部分改造得符合常识了。因此,权近这两句诗经常受到后代朝鲜学者的引用,逐渐成为对檀君神话中年代问题的主流理解,③如:徐居正 (1420-1488)《笔苑杂记》卷一曾引权近此诗。李德懋 (1741-1793)《青庄馆全书》卷二六《纪年儿览》(下):“洪武丙子,权阳村近奉使朝大明,太祖皇帝命制檀君诗。近应制曰:‘传世不知几,历年曾过千世。’以为实纪。”但这种说法显然与檀君后入阿斯达山为神的神话结局相矛盾。此外,权近认为四郡二府统治了整个朝鲜半岛,这明显是错误的,已有朝鲜学者对之进行过批判。④李万敷:《息山先生续集》卷一《南风》诗注:“权阳村并南北分四郡二府,而韩久庵以为四郡二府自辽东及于汉北,汉以南未尝浑入,其言有据。”

15世纪下半叶的崔溥 (1454—1504)对古史谱系的理解是:檀君朝鲜、箕子朝鲜、四郡二府、三国,“准浮海而南,至金马郡都之,称马韩,统五十余国,历四郡、二府之时,传世亦二百年,至是为百济所灭”(《锦南先生集》卷一《东国通鉴论》)。这显然是对李詹、权近、河崙的继承。如下图所示,崔溥改正了《三国遗事》视马韩为高句丽所灭的错误,将百济作为马韩的继承者,并试图以此来衔接古朝鲜系统与所谓三国。

需要说明的是,虽然自《三国遗事》以后,檀君朝鲜在多数古史系统中一直被视为朝鲜半岛第一个正统政权,但这种说法也一直受到部分学者的质疑。比较典型的如姜再恒 (1689—1756)批檀君神话:“按佛书有天帝子桓雄者,好事者因此杜撰,而后人不觉,收之正史,荒诞可笑,不足辨矣。”批夫娄为檀君之子说:“按檀君至金蛙仅三世,夫娄朝禹涂山,历夏殷周直至西汉之时,略计二千有余岁矣。人徒知檀君之寿过千,而不知夫娄之年已过二千矣。广成子千二百岁,彭祖八百岁,而人不信,其诞可知也已。况夫娄之会涂山,孰记而孰传之也?邃古之事,固多附会,不足信也。”“解夫娄之迁迦叶原也,托之国相阿难弗之梦,迦叶、阿难皆是佛名,是时佛书犹未入中国,而犹云尔者,亦犹檀君之托桓雄也,是亦不足深究矣。”(《立斋先生遗稿》卷九《东史评证·肃慎三朝鲜高句丽三韩》)因此,有的学者在谈到朝鲜的古史谱系时是从箕子朝鲜说起。如,李榖 (1298—1351)曰:“禹贡九州之外,声教所暨,东渐于海,而三韩之名未著也。自周封商太师之后,稍通中国。其在隋唐,征之不克。”①李榖:《稼亭先生文集》卷九《送郑副令入朝序》。此外,安鼎福《东史纲目》的古史谱系虽然始于檀君朝鲜,但其卷一对朝鲜历史的叙述却始于箕子朝鲜。另据《东史纲目》凡例可知,安鼎福所见《东国通鉴》也是自箕子朝鲜写起,而将檀君神话附入箕子朝鲜条后。为将檀君开国这种后起的神话与箕子开国的旧说相调和,至 14世纪出现了“檀君以为创启东方始基之君,箕圣以为东方变夷行夏之君”②朴宜中:《贞斋先生逸稿》卷三《摭拾·华海师傅》提到,这是“丽末义士二三十许人,每岁春秋,会元处士家雉岳山顶,因岩为坛,自变祀至革祀,祭列圣”时的说法。的说法。而在此之后,将檀君朝鲜视为朝鲜古史谱系之始也才成为不可动摇的说法。

上述 14—15世纪形成的古史谱系在 15世纪以后曾有过比较大的影响,出现过一批从这种古史谱系出发编纂的史书。如:朴详 (1474—1503)撰《东国史略》,是以三朝鲜、四郡、二部、三韩、三国纪为一卷,新罗纪为一卷,高丽纪共四卷;吴沄撰《东史纂要》(1614),是包括三朝鲜、四郡、二部、三韩、三国、高丽以及三国时小国,“略纪其国都、年代”,总为一卷;还有撰者不详的《东国通鉴》,是将三朝鲜、四郡、二部、三韩、三国、新罗纪合为四卷,高丽纪共十二卷,总计十六卷。③李圭景:《五洲衍文长笺散稿》之《经史篇四·史籍类一》“史籍总说·东国诸家史类”条。此外,卢思慎、徐居正的《三国史节要》(1476)、徐居正等人的《东国通鉴》(1484)、柳希龄 (1480—1552)《标题音注东国史略》、洪汝河《东国通鉴提纲》(1672)、洪万宗《东国历代总目》(1705)、李弘基的《纂修东国史》(1708),都是持这种观点的(《古朝鲜、檀君、扶余资料集》〈上 〉)。李浚庆 (1499—1572)在 1567年为出使朝鲜的明人许国介绍朝鲜历史与文化时说:“檀君肇国,箕子受封,皆都平壤。汉置四郡二府,自是三韩瓜分,马韩统五十四国,辰、卞韩各统十二国。厥后新罗、高句丽、百济三国鼎峙。”(《东皋遗稿》卷五《杂著·录遗许太史国朝鲜风俗》)他讲的也是这种朝鲜古史谱系。

但是,在这种古史谱系中,所谓“三国”明显不存在与古朝鲜的继承关系,虽然按崔溥的思路可以将百济视为箕氏马韩的继承者,可是高句丽、新罗与古朝鲜的关系却仍旧无法得到说明,而后来的王氏高丽、李氏朝鲜都是奉新罗为正统的,这就注定了朝鲜学者仍要对此古史谱系进行改造。

三

一然在《三国遗事》卷一《纪异》中讲到高句丽朱蒙神话时有评论:“《坛君记》云:‘君与西河伯之女要亲,有产子,名曰夫娄。’今按此记,则解慕漱私河伯之女而后产朱蒙。《坛君记》云‘产子名曰夫娄’,夫娄与朱蒙,异母兄弟也。”对此,徐居正 (1420—1488)早已提出过质疑:“安有檀君独寿千百年以享一国乎?知其说之诬也。又云檀君生子扶娄,是为东扶余王。至禹会诸侯于涂山,檀君遣扶娄朝焉,其说无据。若檀君享国久长,扶娄往会涂山,则虽我国文籍不备,中国之书岂无一语及之乎?”④徐居正:《笔苑杂记》卷一。徐居正主编的《东国通鉴》在《外纪·檀君朝鲜》中也指出“此说可疑”,知其说之诬也。徐居正《四佳集》卷四《三国史节要序》也说:“吾东方檀君立国,鸿荒莫追。”

崔溥曾参加题名徐居正撰的《东国通鉴》一书的编写,该书的史论部分皆出自崔溥之手,⑤安鼎福《东史纲目》附卷《考异》根据崔溥《锦南先生集》卷一《东国通鉴论》,认为《东国通鉴》一书论的部分都是崔溥所撰。由此看来,前引崔溥的古史谱系是得到徐居正认同的,徐居正对《三国遗事》的檀君生夫娄说持批判态度,应是崔溥的古史谱系未采《三国遗事》所载这一神话以证明北扶余出自檀君朝鲜,却倾向于抹杀扶余系统的原因。对《三国遗事》所引《坛君记》持怀疑态度,因而不会由此出发来构建古史谱系,这可能是 16世纪以前朝鲜半岛学者中的主流认识。⑥对《坛君记》所载神话,也有的朝鲜史书持相信态度,如《新增东国舆地胜览》卷五四《宁边大都督府》“古迹”条。

但是,至 17世纪,许穆 (1595—1682)却恰恰以此为依据,提出了一种新的捏合古朝鲜系统与扶余系统的方法:

上古九夷之初有桓因氏,桓因生神市,始敎生民之治,民归之。神市生檀君,居檀树下,号曰檀君,始有国号曰朝鲜……檀君氏生夫娄,或曰解夫娄,母非西岬女也。禹平水土,会诸侯于涂山,夫娄朝禹于涂山氏。

夫娄立为比 (北)扶余……夫娄之世商亡,箕子至朝鲜。后周德衰,孔子欲居九夷。

夫娄卒,金蛙嗣,徙迦叶原,为东扶余。金蛙末,秦并天下,秦亡人入东界为秦韩。汉高后时,卫满据朝鲜,朝鲜侯准南奔至金马,为马韩。孝武时,略薉貊,薉君南闾降,初置沧海郡。

金蛙传带素,带素恃其强大,与句丽争攻伐,卒为所击杀。其弟曷思代立,至孙都头降句丽,东扶余亡。

檀君氏之后有解夫娄,解夫娄之后有金蛙,金蛙之后有朱蒙、温祚,为句丽、百济之祖,皆本于檀君氏(许穆《记言》卷三二《东事·檀君世家》)。

许穆直接将北扶余的国君夫娄视为檀君之子,认为北扶余出自檀君朝鲜,与檀君朝鲜并存,其后裔为避箕子而东迁,形成与箕子朝鲜并存的东扶余。而后自东扶余中发展出高句丽、百济。秦末中原人避乱东迁至东扶余的东部形成秦韩,即辰韩,后来从中发展出新罗。许穆的古史系统图示如下:

借助于引用前人皆不肯相信的神话,许穆将古朝鲜、扶余、三韩这三种不同的古史系统捏合起来,遵照李承休的思路,将古史谱系一统到古朝鲜系统之下。只是作为其立论基础的夫娄为檀君之子的神话,甚至与《三国遗事》所载夫娄为天帝解慕漱之子的说法也是相矛盾的。

许穆《记言》卷三二至卷三五《东事》,其中卷三二包括檀君世家、箕子世家、卫满世家、四郡二府、三韩,卷三三包括新罗世家,附驾洛、大伽倻,卷三四包括高句丽世家、百济世家,附秽貊、乇罗、靺鞨 (渤海国)。就整体而言,许穆的古史观是对 14—15世纪的三朝鲜、四郡二府、三韩、“三国”古史谱系的继承,但他没有像 14—15世纪流行的古史谱系那样倾向于删除扶余系统,而是将扶余系统并入古朝鲜系统,将朝鲜半岛的古史系统全部上溯到檀君朝鲜,将扶余系统与三韩系统全部统一到古朝鲜系统中来。此外,许穆将檀君之前朝鲜半岛的情况归纳为中国史书所说的九夷,这种说法对此后的朝鲜诸书影响也非常大。①韩致奫:《海东绎史》卷一《世纪》首先是“东夷总记”。。

许穆的《东事》也按实力重新归纳了朝鲜半岛历史上的政权,不容忽视却又无法在古史谱系中占有显要位置的驾洛与大伽倻,因其后来为新罗吞并而被附入《新罗世家》,出于同样原因,将秽貊附入《高句丽世家》、乇罗附入《百济世家》。许穆也注意到,将靺鞨 (渤海国)简单地视为高句丽的继承者是不合适的,但因渤海国继承了高句丽的大部分疆域,因此将之附入《高句丽世家》。应该说,在这些细节问题的处理上,许穆大多是正确的,纠正了此前古史系统中的许多错误,但遗憾的是,其古史系统的宏观框架却是虚构的。

与许穆同时代的南九万 (1629—1711)对许穆说的批判最为激烈,他在《药泉集》卷二九《杂著·东史辨证》中说:

第其说妖诬鄙滥,初不足以诳闾巷之儿童,作史者其可全信此言!乃以檀君为神人之降,而复入山为神乎?且唐尧以后历年之数,中国史书及邵氏《经世书》,可考而知也,自尧庚寅至武王己卯,仅一千二百二十年,然则所谓御国一千五百年,寿一千九百八岁,其诬不亦甚乎?《笔苑杂记》引《古记》之说,云檀君与尧同日而立,至商武丁乙未入阿斯达山为神,享年一千四十有八岁。又云檀君娶非西岬河伯之女,生子曰扶娄,是为东扶余王。至禹会诸侯于涂山,遣扶娄朝焉。今按:尧之元年乃甲辰,则此称与尧同日而立者,与戊辰岁立为君、庚寅岁都平壤者抵牾矣。其称商武丁乙未入山为神者,又与周武王己卯避箕子移藏唐京者矛盾矣。庞杂如此,亦可见其肆诬也。且尧之即位之日,中国之书亦无可考,则又何以知檀君之与之同日乎?檀君立国千余年之间,无一事可纪者,而独于涂山玉帛之会称以遣子入朝,其假托傅会,诚亦无足言者矣。且其云娶河伯女者,妖异尤甚,《遗事》又云,檀君与河伯女要亲,产子曰夫娄。其后解慕漱又私河伯女,产朱蒙。夫娄与朱蒙,兄弟也。今按:自檀君至朱蒙之生几二千余年,设令河伯女果是神鬼而非人,又何以知前嫁檀君、后私慕漱者必是一女,而前之夫娄、后之朱蒙,必是兄弟乎?且其言檀君之寿者,本即虚诞,而诸书错出,亦无定说。

在许穆之后的李瀷 (1681—1763)也有过对此说的批判:“檀君为天神子,解慕漱亦天帝子,天有两神乎?檀君为河伯之婿,解慕漱亦为河伯之婿,同一河伯乎?其诞妄不可信如此。大抵东史如金宽毅编年之类,杂采俚俗,尤孟浪,而作史者取焉,其见识之陋如此。”(《星湖僿说》卷二六《经史门·三圣词》)“金宽毅编年”是指高丽毅宗 (1146-1170)时人金宽毅所著《编年通录》,①李德懋:《青庄馆全书》卷五四《盎叶记·东史》“编年通录”条记载:“高丽金宽毅撰。宽毅,毅宗时人。”由此看来,许穆很可能是将一种前人早已抛弃的 12世纪的学说重新提了出来。为回答这些质疑,后来才又出现所谓古有二夫娄说。②安鼎福:《东史纲目》附卷《考异》“夫娄当有二人”条。

尽管许穆古史系统的关键一环所依据的史料受到如此激烈的批判,但是许穆说还是形成了比较大的影响,支持者大有人在。比较著名的是李种徽 (1731—1797)、③李种徽《修山集》卷一一在《东史本纪》条目下列檀君本纪、箕子本纪、三韩本纪、后朝鲜本纪 (卫满),在《东史世家》条目下列箕子世家、扶余世家、渤海世家、伽倻世家,在《东史列传》条目下列濊貊沃沮沸流乐浪列传、高句丽家人列传、高句丽宗室列传、耽罗列传、陕扶乙松列传、乙支文德列传、薛聪崔致远列传。基本上是全面继承了许穆的古史系统,只不过将许穆所称“世家”升格为“本纪”,赋予朝鲜史以独立国史的地位。李德懋。④李德懋《青庄馆全书》卷二六《纪年儿览》(下):“《古纪》云:有天神桓因,命庶子雄降于太白山,即妙香山神檀树下。时有熊食灵药,化为女神,与雄为婚而生子,是谓檀君。娶非西岬河伯之女,生子曰夫娄,后为北扶余王。夫娄之养子金蛙,为东扶余王。”其所引《古纪》,是将《三国遗事》引《古记》和《坛君记》两条记载相捏合而成,并将《三国遗事》引《坛君记》中所说“西河河伯”改为“非西岬河伯”,很明显不是出自《三国遗事》,而是引自《新增东国舆地胜览》卷五四《宁边大都督府》“古迹”条,也是相信夫娄为檀君之子。究其原因,当是因为这种新说捏合了古朝鲜和扶余两个系统,并对 14—15世纪学者倾向于回避的如何对接古朝鲜与三韩系统的问题进行了解释,这就解决了传统古史谱系的一种矛盾,可以将《三国遗事》提到的三种不同古史系统全部纳入朝鲜古史谱系,从而维护了《三国遗事》所构建的宏大古史谱系。但问题是,这种古史谱系所依据的史料却是根本靠不住的传说。

四

17—18世纪,许穆的学说逐渐成为朝鲜学界的主流,学者们也在对许穆说进行丰富和修正。如赵挺《东国补遗》(1646)将一然的古史谱系所包括的北扶余、东扶余补入古史谱系,《同文广考》一书则补入了李承休古史谱系已包括的沃沮、秽貊。李万敷 (1664-1732)在介绍许穆说的同时指出:“东事自檀君、箕子,历卫满、三韩、四郡、二府、高句丽、百济、新罗”,“自檀君朝鲜,解夫娄为北扶余,金蛙为东扶余,箕子之后为马韩,肃慎氏为沃沮,高句丽别种为靺鞨、为东丹国。獩,汉氏置沧海郡数年,得复为国,以岁时朝贡。貊,三代之末已有貊,貊之居深山阻阸,貊人不知立国于何世,亦不知绝种于何世。”(《息山先生别集》卷八《眉叟先生遗事》)这些对许穆说的丰富主要在于提出了在许穆的古史谱系中还没有得到较好处理、却在中国正史四夷传中占有较重分量的沃沮、靺鞨、秽、貊等族。

为解决李万敷新提出的诸族在古史谱系中的地位问题,李种徽 (1731—1797)遵照许穆将一切并入古朝鲜系统的思路,提出:“扶余之先,出自檀君。盖檀君封支子于余地,后世因自号曰扶余。或曰,扶余其始封君之名,其国在鸭江之北,地方二千里,历檀、箕之世,或存或亡,皆臣属朝鲜云。传世二千余年,至王解夫娄,迁都迦叶原,在东海滨,是谓东扶余。”“濊貊之先,与扶余同出,皆檀君氏子孙也。东为濊,西为貊,貊微甚,常附庸于濊,而濊貊皆臣属朝鲜云。”“东沃沮,亦檀君之裔也”,“沸流王松壤,其先檀君之苗裔”。“余闻古史称扶余、濊貊、沸流、沃沮,皆出于檀君”。李种徽自称这种说法是源于“古史”,显然出自李承休《帝王韵记》卷下:“于中何者是大国,先以扶余沸流称,次有尸罗与高礼,南北沃沮秽貊膺。此诸君长问谁后,世系亦自檀君承”,其立论的基础也是一种此前基本无人附和的神话。

李种徽对许穆古史谱系的修正还在于提出了一种古朝鲜与周边四裔并立的说法:“盖檀、箕之际,有别部于东南曰濊、貊,西南曰韩,东北曰余、靺鞨,犹中国之有蛮夷闽粤也。于兹五种,韩为最大,其人居辰地曰辰韩,卞地曰卞韩,马地曰马韩。”(《修山集》卷一一《东史·本纪》)当然,李种徽说扶余在古朝鲜的东北、三韩在古朝鲜的西南,方位都是错误的。需要注意的是,这种说法是进一步强调古朝鲜系统在朝鲜古史谱系中的正统地位,这一点在 18世纪已经成为朝鲜古史谱系中不可动摇的部分了。以古朝鲜为居于中央的正统王朝,将扶余、三韩等族视为与之并存的四裔,这种提法不仅将古朝鲜、扶余、三韩等三种不同的古史系统捏合起来,而且正是明亡之后朝鲜视自身为小中华并逐渐构建与中国类似的华夷秩序的现实的反映。可是,在这种古史谱系中,新罗、王氏高丽、李氏朝鲜所继承的三韩被贬低到边裔夷狄的地位,这却是李朝统治阶层所无法接受的,因此,李种徽这种古史系统也没有流传开来。李种徽的朝鲜与四裔说虽然未流传开来,但在此以后,沃沮、濊、貊诸族却堂而皇之地被纳入朝鲜的古史谱系。

李德懋《青庄馆全书》卷二六《纪年儿览》(下)也是按檀君朝鲜、箕子朝鲜、四郡、二府、三韩、新罗、高句丽、百济、高丽等条目来叙述朝鲜半岛的古史系统,但在三韩条后附入辰国、濊国、貊国、北扶余国、东扶余国、高勾丽国、东沃沮国,显然也是受李种徽的影响,其所作修正主要是将三韩纳入正统谱系之中,而将李种徽定为四裔的其他诸族作为与三韩并存的四裔附入三韩条下。扶余系统的百济 (南扶余)、高句丽被与新罗一起视为正统,这自然是尊重《三国史记》以来的传统,而将扶余系统的其他部分划入四裔。在北扶余国条称“以檀君子解扶娄为始祖”,在东扶余国条称“解扶娄子金蛙之国”,虽然是继承了许穆的说法,却将之放在非常不起眼的位置上。

由此我们可以发现,18世纪朝鲜学者对许穆说的修正,最后的结局竟是向此前 14—15世纪的古史谱系的回归,倾向于抹杀扶余系统的地位,却将 14—15世纪的古史谱系所未包含的沃沮、濊、貊诸族包括进来,这恐怕与中国史书中没有北扶余、东扶余的相关记载,沃沮、濊、貊却是“东夷传”的重要角色有关,这种对古史谱系的调整是为了与中国史书的记载接轨。对比成书于 13世纪的《三国遗事》和《帝王韵记》的古史谱系可以发现,18世纪的古史谱系是对两者的捏合,在宏观谱系上更倾向于李承休,而不是一然。

安鼎福《东史纲目·东国历代传授之图》(1778)堪称是 18世纪古史谱系的集大成之作。其所确立的朝鲜半岛的“正统”政权是檀君朝鲜—箕子朝鲜—马韩—三国 (高句丽、新罗、百济)—新罗—高丽—朝鲜,将辰韩、卞韩、濊、貊、沃沮附入马韩,将驾洛、伽倻附入新罗,称卫满朝鲜为僭国,并附入四郡二府,称泰封、后百济、后高句丽为盗贼。在前代的古史谱系中占有重要地位的北扶余、东扶余、渤海国甚至没有被附入某一“正统”的政权,只在后面以附录的形式出现了扶余国和渤海国,扶余国下注“在辽东北边外”,没有提到夫娄为檀君子的说法,在渤海国下注“辽界全地及并东北诸夷”,而且在大祚荣名下注“靺鞨人”。可以说,安鼎福的古史系统体现了 18世纪的大趋势,即尽量抹杀扶余系统在朝鲜古史谱系中的地位,并将中国正史“东夷传”中的其他民族附入朝鲜古史,四郡二府也被淡化。与同时期的作品类似,安鼎福也将三国 (高句丽、新罗、百济)对马韩的继承看成是无需论证的,就这样绕过了这一古史谱系中最无法证明也是使前人最为困惑的一环。①朝鲜学者以“三国”为三韩的当然继承者,可能还与中国古史中的错误认识有关。《旧唐书》卷一九九上《百济传》记载,唐永徽二年 (651)赐百济王扶余义慈的诏书中说,“至如海东三国,开基自久,并列疆界,地实犬牙。近代已来遂构嫌隙,战争交起,略无宁岁,遂令三韩之氓命悬刀俎”,就是将“海东三国”与“三韩”相混同。

但安鼎福在古史谱系中未给予渤海国以“正统”地位,这一点很快受到了指责。1784年柳得恭在《渤海考》中提出“南北国”论:“昔者高氏居于北,曰高句丽;扶余居于西,曰百济;朴、昔、金氏居于东南,曰新罗,是为三国。宜其有三国史,而高丽修之,是矣!及扶余氏亡、高氏亡,金氏有其南,大氏有其北,曰渤海,是谓南北国。宜其有南北国史,而高丽不修之,非矣!夫大氏者何人也?乃高句丽之人也。其所有之地何地也?乃高句丽之地也。”(《冷斋集》卷七《〈渤海考 〉序》)其称渤海大氏为“高句丽之人”,显然与安鼎福的看法矛盾,但其将渤海、新罗视为朝鲜历史上的南北国的说法对后世影响极大。韩致奫(1765—1814)的《海东绎史》(1814)即接受柳得恭的观点,对安鼎福说进行了修正,将渤海纳入朝鲜古史谱系。其卷一为东夷总记,卷二为檀君朝鲜、箕子朝鲜、卫满朝鲜,卷三为三韩、濊、貊,卷四为夫余、沃沮,卷五为四郡事实,卷六至卷八为高句丽,卷九为百济,卷十为新罗,卷十一为渤海,卷十二至卷十五为高丽,卷十六为诸小国,包括加罗、任那、耽罗、泰封、后百济、休忍、沸流、定安。高句丽以前的诸条,韩致奫主要是摘录中国史书中的相关记载成书,应该说,具体史实方面基本没有错误,但其反映的古史谱系却几乎包括了中国正史“东夷传”中除倭人以外的所有内容。应该说,这种古史谱系向区域史进一步靠拢,而离国史体系越来越远,可是,这却成为此后关于朝鲜古史谱系的主流认识。

在研究朝鲜半岛的古史谱系时,没有受上述区域古史谱系错误的影响而得出正确认识的也不乏其人,其中最具代表性的学者为韩百谦。韩百谦 (1552—1615)的《久庵遗稿》卷上《杂著·东史纂要后叙 》:②韩百谦:《久庵遗稿》卷上《杂著·东史纂要后叙》,“偶得东史一秩,乃岭南吴斯文沄所撰”,“亦沿诸家之陋,未见有折衷之论,此则实我东方一大欠事,不特为吴公此书惜也。吴公尝从先君子游,于吾辈为尊执。久闻退居林泉,日以书史自娱,其于先代文献,宜其有所征。思欲一拜起居,因叩其所疑。顾南北修阻,际会无便,乃敢出于僭妄,自叙所见如此。书无远近,如或此纸流传,得经吴公具眼,则不知以为如何也。”可见韩百谦此论虽是针对吴沄之书而发,实则是针对当时一种普遍的论调。他也希望能与大家共同讨论此问题,但其说最终并未引起应有的反响。

我东方在昔自分为南北。其北本三朝鲜之地。檀君与尧并立,历箕子暨卫满,分而为四郡,合以为二府,至汉元帝建昭元年,高朱蒙起而为高句丽焉。其南乃三韩之地也。韩之为韩,不知其所始,而汉初箕准为卫满所逐,浮海而南,至韩地金马郡都焉,称为韩王,是为马韩。秦之亡人避役入韩地,韩割东界以与之,是为辰韩。又其南有弁韩,属于辰韩……新莽元年,温祚灭马韩而百济兴焉。汉宣帝五凤元年,朴赫居世为辰韩六部民所推戴而新罗始焉。弁韩,前史虽不言其所传,而新罗儒俚王十八年,首露王肇国于驾洛,据有辰韩之南界,其后入于新罗,疑此即为弁韩之地也。然则南自南、北自北,本不相参入,虽其界限不知的在何处,而恐汉水一带为限隔南北之天堑也。崔致远始谓马韩丽也、弁韩济也,此一误也。权近虽知马韩之为百济,而亦不知高句丽之非弁韩,混而说之,此再误也。自是以后,作史之家承误袭谬,前唱后和,不复就其地而核其实,遂将一区三韩之地,左牵右引,纷纭错杂,至今数千年间,未有定说,可胜惜哉。

韩百谦指出,就地域而言,朝鲜半岛的古史分为两个系统,北方系统为三朝鲜、四郡二府、高句丽,南方系统为三韩、新罗、百济,不应包括与朝鲜半岛无关的扶余系统。就国史而言,新罗、百济可以上溯至辰韩与弁韩,却不能上溯到古朝鲜遗民建立的马韩,“南自南,北自北,本不相参入”,只是在新罗占据高句丽故地以后,才与北方系统发生了关系。

此后,也有一些学者支持韩百谦的观点。如:柳光翼 (1713—1780)认为:“东方有朝鲜之地,又有三韩之地,混之则乱矣。朝鲜之地即箕子旧都,卫满所据,而在汉为四郡二府。”(《枫岩辑话》卷一《三韩地方之辨》)李万敷:“韩久庵以为四郡二府自辽东及于汉北,汉以南未尝浑入,其言有据。”(《息山先生续集》卷一《南风》诗注)《东国总目》:“我东汉水限其南北。北则本三朝鲜之地,后为四郡二府,仍为高句丽所有。南则本三韩之地,后分为新罗、百济所有。而崔孤云以弁韩为百济、马韩为句丽;权阳村虽知马韩之为百济,而不知句丽之非弁韩。惟久庵韩百谦著《三韩辨说》,所谓南自南、北自北等语,可为断案。”(《无名子诗集稿》卷六《咏东史》)朝鲜末期著名史地学者丁若镛在《疆域考》卷一《三韩总考》中说:“秦汉之际,洌水以北谓之朝鲜,即武帝四郡之地也。洌水以南谓之韩国,亦谓之辰国,即东方三韩之地也。”(《与犹堂全集》第六集《地理集·疆域考》)也是从韩百谦说。但是,这些学者也多与一然一样,是从朝鲜当时的疆域出发构建其古史谱系,自然也就将南北两个系统都纳入到朝鲜古史谱系中来,因北系包括高句丽,因而也往往连带纳入扶余,对此韩致奫曾有过说明:“夫余国,今奉天府之开原县,则本非我邦域内之国,然夫余者,句丽、百济之所自起,故特为一例立纪。”

可惜的是,近代以来的朝鲜学者却没有重视韩百谦早在 16世纪就已经提出的正确观点,反而基本上沿袭了安鼎福等人的杂糅不同古史系统的朝鲜古史谱系,并且遵从柳得恭说,将安鼎福已经排除在朝鲜古史谱系之外的渤海国纳入进来,①朝鲜朴时亨在《历史科学》杂志 1962年第 1期发表《为了渤海史的研究》,提倡柳得恭说,此后以新罗、渤海为朝鲜历史上的南北朝时期的说法开始在朝、韩学术界流行。并倾向于否定箕子朝鲜的存在,使对朝鲜古史谱系的理解误入歧途。此外,尤其需要指出的是,在朝鲜半岛学者对古史谱系的研究中,《三国史记》确立的以区域史谱系代替国史谱系的错误思路一直占居主导地位,这是其对朝鲜半岛的古史谱系难以得出正确结论的最根本原因。

On the Change of Korean Ancient History Genealogical System

YANG Jun

(Department of History,Jilin University,Changchun 130012,China)

This article aims at arganizing the thread of thought of the system of formation and change of Korean ancient history to help to understand Korean history and some scholars outlook of the national history.The genealogical system of Korean ancient history is established in Samguk.The genealogical system of Korean ancient history in 13th century attempts to tie together ancient Korea,Puyo and Samham as different systems,which exert a significant influence on later ages.The popular genealogical system of Konean ancient history in 14-15th centuries exclude Puyo system.A new genealogical system of Korean ancient history in 17th century keep s ancient Korean system as the base.The genealogical system of Korean ancient history in 18th century further weakens Puyo system and includes Bohaiguo,which indeed this genealogical system of Korean ancient history has been handed down to this very day.Han Baiqian’s under standing of the genealogical system of Korean ancient history conforms relatively to historical facts,yet his view points are not accepted by later scholats.

Korea;genealogical system of ancient;Change

K1

A

1007-4937(2011)02-0098-09

①崔致远《孤云先生文集》卷一《上太师侍中状》:“伏以东海之外有三国,其名马韩、卞韩、辰韩。马韩则高丽,卞韩则百济,辰韩则新罗也。”但后世朝鲜学者已否定了这种观点,一般认为与马韩有关的是百济而不是高句丽。

2011-02-15

杨军 (1967-),男 (回族),辽宁朝阳人,教授,博士生导师,从事中外关系史、东北地方史研究。

〔责任编辑:时 妍〕