英汉双解学习词典的使用调查和实验研究

2011-10-19陈玉珍

陈玉珍

英汉双解学习词典的使用调查和实验研究

陈玉珍

英汉双解学习词典深受学习者的喜爱。文章利用问卷对英语专业学生使用该类词典的情况进行调查,了解他们在查阅需求、技能、对词典的评价、期望以及对词典使用教学需求等方面的基本情况。同时根据Laufer&Kimmel(1997)的研究方法,探讨学生利用该类词典进行词汇理解活动时所采用的以语言为取向的词典使用策略。该研究对双解词典编纂和词典使用教学具有现实意义。

英汉双解学习词典 词典使用调查 词典使用策略

一、研究背景

双解词典(bilingualized dictionary)就是以单语词典为基础,将其词条内容全部或部分地翻译成另一种语言的词典类型(Hartmann,James 2000:14)。Hartmann(1993,1994)是最早呼吁关注双解词典的研究者之一,提出该类词典的发展是教学词典学的研究重点。然而国内外对双解词典的实证研究并不多见。Laufer&Melamed(1994)通过测试对比了双解词典与其他类型词典对生词理解和产出的不同作用。Laufer&Kimmel(1997)以语言为取向,对双解词典使用者的查阅策略进行了研究。Laufer&Hill(2000)的研究则涉及了CALL环境下L2+L1信息类型的使用。

Fan(2000)对香港部分大学新生的英汉双解词典使用情况进行了大规模的问卷调查。Jenny Thumb(2004)同样以香港大学生为研究对象,从认知视角探讨了双解词典的使用策略。许多研究表明,我国大陆地区英语专业学生对双解词典情有独钟,其拥有率和使用频率均高于其他类型的纸质词典(郎建国,李晋2003;史耕山,陈国华2007;陈玉珍2007等)。学生在使用双解词典时,先看英语释义再看汉语翻译的使用策略与英语主动词汇水平呈显著正相关(陈玉珍 2009)。

鉴于学生对双解词典的青睐,而中国大陆目前尚缺乏具有针对性的相关研究,笔者采用问卷调查和实验相结合的方法,对双解词典的使用展开调查,以期为词典编纂和词典使用教学提供一些有益的启示。(下文中所提到的双解词典均指纸质版的英汉双解学习词典。)

二、双解词典使用情况问卷调查

1.调查设计

笔者根据多年来词典使用研究和外语教学的经验设计了一份以选择题为主的调查问卷。调查内容包括:(1)双解词典的基本使用情况,如拥有率、使用频率和购买情况等;(2)词典查阅需求;(3)词典查阅技能;(4)词典评价、期待及其对词典使用教学的需求等。

2.调查对象

问卷调查的对象是福建省内六所高校英语专业大二、大三、大四的学生。调查以班级为单位进行,在各班英语精读教师的监督下在课堂上当场完成。收回问卷485份,排除掉非双解词典用户,剩下371份有效问卷。

3.结果与讨论

(1)基本情况

调查发现,每个学生拥有至少一本纸质词典,其中双解词典的拥有率最高(76.5%),远远超过了英汉词典(42.6%)、汉英词典(40.3%)和英英词典(12.6%)。在所有的纸质词典中,双解词典的使用频率也最高(81.9%)。即使在使用电子词典时,学生也倾向于使用双解类的内置词典。绝大部分学生使用的是纸质版的《牛津高阶英汉双解词典》(第六版),只有一个班级的学生大部分使用《朗文英汉双解词典》,而其他的三大学习词典,如柯林斯、麦克米伦、剑桥系列几乎无人使用。另外部分学生(19.6%)无法写出自己所用的双解词典的名称。大部分的双解词典都是在大一入学后购买的(69.8%),其中教师推荐购买的占57.31%。超过40%的学生几乎每天都使用双解词典。这些总体情况与笔者几年前进行的另一项调查的相关结果相似(陈玉珍2007)。本调查再次证实了双解词典在英语专业学生中受欢迎的程度,同时也说明了教师对词典的认识直接影响到学生的词典购买。

(2)查阅需求

数据表明(见表1),多数学生(42.4%)在完成各项英语作业时最经常使用双解词典,如课文预习,词汇、语法、搭配等练习,填空,改错等;三分之一多(34.3%)的学生最经常在课外阅读时使用,而只有少数学生在英汉翻译或英语写作中使用。同样,在调查双解词典对以上各项学习活动的重要性时发现,其排序也相同。可见,大部分学生把双解词典当成辅助学习的工具。同时本调查也反映了双解词典对语言编码的作用有限。

表1 双解词典与学习活动

如表2所示,在词条的各类信息中,学生最经常使用的是英语释义部分(60.0%),其次是搭配信息(包括固定词组、习语等)(54.3%),汉语翻译部分(51.2%)和例证(44.7%);最不经常使用的是语体信息(1.3%),派生构词信息(5.4%)和语用信息(7.9%)。表2也表明,被认为最有用的信息也是英语释义部分(56.5%)、搭配信息(50.4%)、汉语翻译部分(48.7%)和例证(46.2%),排在最后面的也是语体信息(4.4%)和派生构词信息(8.4%)。显然最经常使用的信息类型和被认为最有用的信息类型几乎是一致的。学生对英文释义的重视程度超过对汉语翻译的重视程度,说明他们对该类词典的性质有一定的了解。同时让笔者颇感意外的是学生对搭配信息的兴趣远远超过对语法信息的关注。这正好验证了陈国华等(2008)的观点:对于英语学习者而言,搭配的重要性不亚于语法,因此下一代学习词典应以对搭配信息的详细、系统处理作为新的设计特征。此外,学生对发音信息的使用和评价也超过语法信息,这点也让笔者感到意外。多年来英语学习词典的编纂者为了在词条里系统地表征语法信息,可谓煞费苦心,可调查却表明学习者对此似乎并不重视。可见,应对学生加以指导,让他们意识到词条里包含的丰富的语法信息,以提高学生的语言产出能力。

表2 双解词典各类信息的使用频率及其作用的评价

(3)查阅技能

在调查学生是否查阅词典前页中的用法介绍时发现,77.6%的学生只是随便翻阅一下,没有认真阅读,少数学生甚至不知道词典会提供用法说明。对词典后页的附录信息如人名、地名、不规则动词表、度量衡表等,各个学校的学生表现出很大的差异。有些学校里的大部分学生觉得这些信息挺有用的,必要时会查阅,而有些学校的学生却觉得没什么用,极少查阅。这可能同教师的引导有关。事实上,前后页材料也是词典的有机组成部分,可让学生全面了解所用词典的结构、特征和用法,而附录可补充百科、语言和文化方面的知识。教师应在这方面适当地加以引导。

双解词典最明显的特征就是既保留了L2释义又提供了L1翻译,从而综合了单语和双语词典的优势。调查发现,绝大部分学生(83.7%)倾向于同时查看词条中的英语释义和汉语翻译,虽然先看汉语后看英语的学生(45.5%)比先看英语后看汉语的学生(38.2%)多一些。这与本文接下来即将介绍的实验结果相符。调查也发现,少数学生只看汉语部分而忽略英语部分,其原因大致有三个:(1)没把握理解或看不懂英语释义,只有看汉语才放心;(2)怕麻烦,懒得看英语释义,看汉语更方便;(3)认为看汉语能记得更牢。74.9%的学生在查阅完词义后,在脑子里记住的是汉语对应词,而不是英语释义,这证明学习者倾向于以母语词汇的形式来表征外语的心理词库。当然这并不能说明词条中汉语部分比英语部分更重要。事实上,72.5%的学生认为这两部分是相辅相成缺一不可的。显然,双解词典既符合使用者理解词义的需求,又能满足使用者对母语的依赖心理,因而受到欢迎。

将近一半(49.2%)的学生认为例证很有用,会经常查看,但也有39.6%的学生只有到必要时(如用于造句)才查阅。查多义词时,一半以上(56.5%)的学生会根据语境,判断并选择自己所需的义项,只有少数(14.1%)倾向于选择第一个或靠前的义项。

让笔者惊讶的是,41.7%的学生认为双解词典使用中最大的困难在于不会拼读音标,这远远超过利用句法信息的困难(24.8%)、理解英语释义的困难(16.5%)、检索多词词项的困难(9.3%)和辨认多义词义项的困难 (7.7%)。学生不熟悉音标暴露了语音方面的基础知识较差。虽然近年来出版的学习词典大都配有光盘,可指导发音,但由于学生一般很少在电脑前使用纸质词典,光盘所起的作用有限,所以还是需要教师的指导。在调查词典查阅失败的原因时,46.8%的学生认为主要原因在于使用者本身缺乏足够的技能,但也有44.6%的学生归因于词典提供的信息不足或缺失,还有少数认为在于词典编排不合理。因此要想最大限度地发挥词典的功能,必须两方面一起抓,既要改善词典本身的质量,又要提高词典用户的使用技能,两者缺一不可。

(4)词典评价、期待及其对词典使用教学的需求等

调查表明,绝大部分学生(83.16%)认为双解词典比其他类型的词典更有助于学习。但在调查词典满意度时却发现,超过一半的学生(53.4%)对词典不满意,其中大部分(43.8%)都表示想再购买新的双解词典;46.6%的学生对词典满意,其中31.3%的学生表示愿意再购买更新的双解词典。这说明当前的双解词典还存在缺陷和不足,也说明双解词典的市场潜力很大,因为不管对手头的词典满不满意,愿意再购买新的双解词典的学生占了四分之三多(75.1%)。然而学生购买词典的第一标准却并没有呈现出很强的倾向性。有的(32.9%)以功能多为第一标准,有的(25.1%)需要收词量大,有的(21%)要求易懂易查,有的则关注例证(14.8%)和价格(6.2%)。有趣的是,笔者在设计题目时,故意没有列上释义准确、各类信息丰富等选项,而是以开放题的形式,要求学生自己补充,结果发现没有一个学生提出以释义的准确性或信息的全面性为第一标准。学生在购买词典时缺少科学的标准,这一现象应引起外语教师的重视。

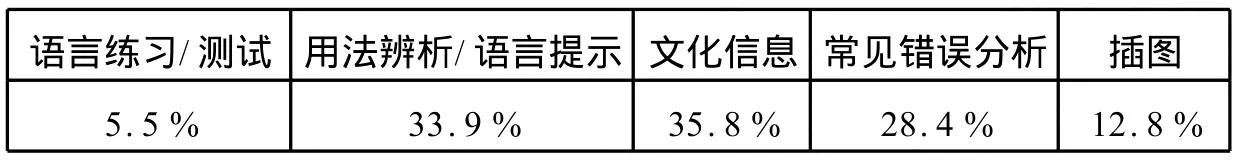

同样,在评价词典的不足之处时也发现学生看法不一。有的(22.5%)认为英语释义不够详细或清楚,有的(21.6%)觉得部分信息缺失或不够丰富,有的(20.9%)认为例证不够多或不够地道,有的(19.5%)认为词汇量不够大,有的(15.5%)觉得汉语翻译不够好。从表3可看出,较多学生认为需要补充文化信息、用法辨析或语言提示栏和常见错误分析,还有少数学生需要更多的插图或提供语言练习或测试。

表3 对所需补充信息类型的反馈数据

目前垄断我国英语学习词典市场的大都是传统的双解词典,即在词条的各部分L2信息后直接提供L1翻译,不过这样的编排方式可能会导致部分使用者跳过L2部分而只看L1部分。上世纪70年代末,以色列开发了一种半双解词典(semi-bilingual dictionary),就是以外语原版词典为核心,保留原词条里的L2信息,只将L2释义翻译成L1,对例证等内容不作翻译,且L1翻译不是直接跟在L2释义后面,而是放在例证之后。2004年,西班牙学者编纂了第一本延后型双解词典(deferred bilingualized dictionary),即把词典分成前后两部分,分别为L2-L2部分和L2-L1部分,两者之间根据标注的页码互相参见(Pujol 2006)。上述两种双解词典的共同点之一就是把词条中的L2部分与L1部分隔开。笔者就此展开调查,发现41.4%的学生反对把L2和L1的信息分开,30.1%赞成,28.5%认为都可以。在那些表示赞成的学生中,只有2.3%赞成半双解词典的体例;24.8%的学生赞同延后型双解词典的体例;25.5%赞同把L2和L1的信息分别放在左右两页,而将近一半(47.7%)的学生赞成将页面分成两栏,把L2部分放在左栏,把L1部分放在相对应的右栏。同时71.4%的学生表示词条中的例证需要翻译。可见,国内的学习者还是比较习惯传统双解词典的模式,即使是赞成将L2和L1部分隔开,也是倾向于将页面左右分栏。

台湾版的《麦克米伦高阶英汉双解词典》在附录里提供了一千多个常见汉语文化特色词的英译。这似乎不符合词典编纂的规范,因为为汉语文化词提供英译应该是汉英词典的任务,当使用者不懂得像“功夫”、“红包”、“唐三彩”等这类文化词的英译时,他们的直觉是去查汉英词典,而不是英汉双解词典,因此笔者对这项创新的实用性抱怀疑态度。然而调查结果却发现,75.2%的学生表示需要提供这样的附录,23.3%的学生认为非常需要,只有极少数(1.5%)认为不需要。显然在附录中提供汉语文化词英译的做法是值得借鉴的。

考虑到英汉双解词典在编码信息方面的不足,部分研究者提出应在词典的附录部分提供反向索引(reverse index),把词条中汉语翻译的关键词按某种顺序列在索引附录的左栏,并把相应的英语单词列在右栏,这样就可根据索引到词典正文里去查阅该英语单词的具体信息(Tseng 2005)。调查发现,绝大部分学生都需要这种索引,其中选择“需要”的占71.4%,选择“非常需要”的占13%,只有15.6%的学生选择“不需要”。今后的双解词典编纂者应该充分考虑使用者的需求,力求提供清晰易用的反向索引。

调查显示,53.1%的学生认为他们比较了解双解词典与单语词典、双语词典的区别,41.6%的学生认为了解不多。超过一半的学生(60.9%)没有或极少接受过双解词典使用技能的培训;56.5%的学生认为很有必要接受这方面的培训。可见,指导学生的词典使用也是外语教学中的一项重要任务。

三、双解词典使用策略实验研究

1.实验对象

实验研究在完成问卷调查的同一个月内进行,对象是福建省内四所高校英语专业大二、大三、大四的学生。实验以班级为单位进行,这些班级是从上面所提到的问卷调查的对象班级里随机挑选出来的。共有192名学生参与本次实验,经过筛选,纳入最终统计分析的被试共131人。

2.研究问题

(1)双解词典总体使用策略的频率是否存在差异?这里定义三种以语言为取向的总体使用策略:a.使用L1策略;b.使用L2策略;c.使用L1+L2策略。

(2)双解词典的个体使用策略如何分布?(指学生在查看双解词条过程中所有可能采用的以语言为取向的策略。)学生偏好哪些策略类型?这里定义七种个体使用策略:

策略a:只使用L1

策略b:只使用L2

策略c:使用L1+L2

策略d:有时使用L1,有时使用L2

策略e:有时使用L1,有时使用L1+L2

策略f:有时使用L2,有时使用L1+L2

策略g:有时使用L1,有时使用L2,有时使用L1+L2

(3)不同词汇水平的学生双解词典使用策略有何差异?

3.实验方法

本实验以Laufer&Kimmel(1997)的研究方法为基础并进行改进,共分三个步骤,包括三种测试:

(1)词汇水平测试

采用被动词汇量分级测试(Nation 1990)和主动词汇量的产出性词汇分级测试(Laufer,Nation 1999)来衡量学生的总体词汇水平。

(2)干扰测试

提供一篇约400个词的阅读理解文章,要求学生根据文章的内容选择问题的答案。文章的末端提供文中部分单词的双解词条内容。该测试的目的是为了干扰被试,其得分不纳入分析。

(3)生词理解测试

这是实验的主体部分,考察学生对15个生词的理解。事先进行了先导测试,确认这15个生词都是学生不认识的生词。测试卷包括这15个生词的理解选择题,每个词下列四个选项,至少一个选项对应该词的L1释义,至少一个选项对应L2翻译,一个选项是完全错误的。另外还发给被试包含这15个生词释义的双解词条页[1],要求被试参考词条页的内容选出测试卷中各生词的意思。15个生词中10个是目标词,5个是干扰词。词条页中特意对目标词的词条进行改动,5个目标词的L2释义是错误的,另5个目标词的L1翻译是错误的,干扰词的词条没有改动。这样根据被试所选选项对应的语言,来考察他们的使用策略。

4.数据收集和分析

实验在正常的英语精读课内进行。事先没有告知学生实验的真正目的。遇到个别被试发现词条里L1、L2不对应的情况时,个别告知那可能是多义词的不同义项。凡是没有双解词典的被试其试卷一律不纳入分析。

词汇水平测试卷总分是100分,每个小题1分。阅读理解的成绩不纳入分析。生词理解测试的统计不是按照答案的正确与否评分,而是根据与所选选项相对应的语言来考察(5个干扰词不纳入分析)。少数选择了完全错误的那个选项的被试其试卷被视为无效,不纳入分析。如某被试的成绩标为:2L1,3L2,5(L1+L2),说明10题中选了2个对应L1的选项,3个对应L2的选项,5个两者都对应的选项。利用SPSS16.0软件对相关数据进行分析。

5.结果与讨论

(1)总体使用策略

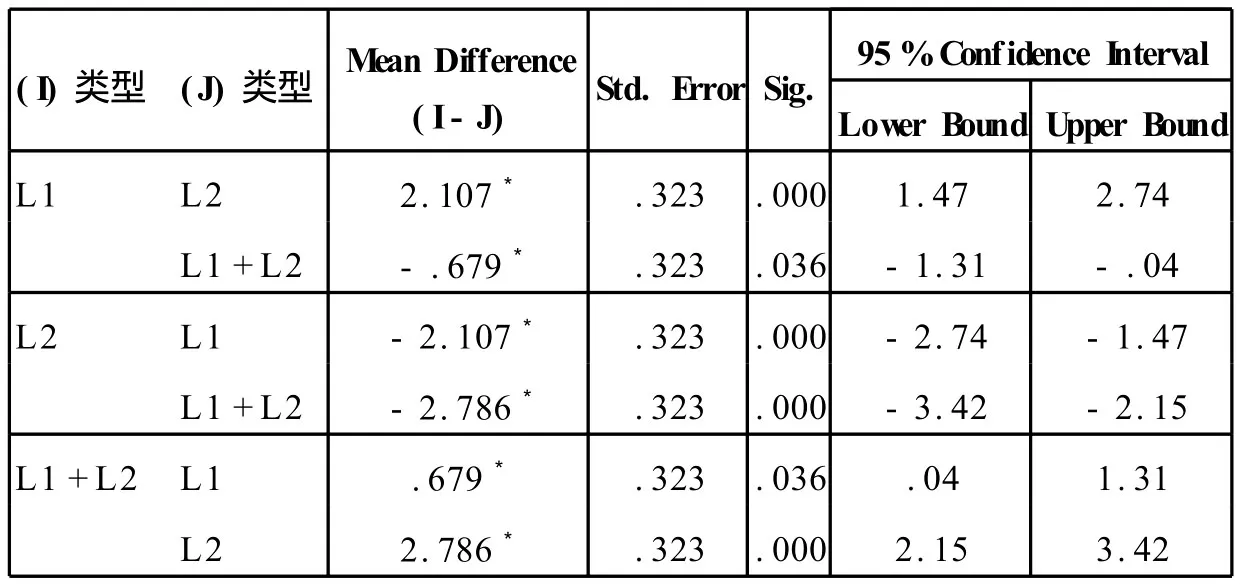

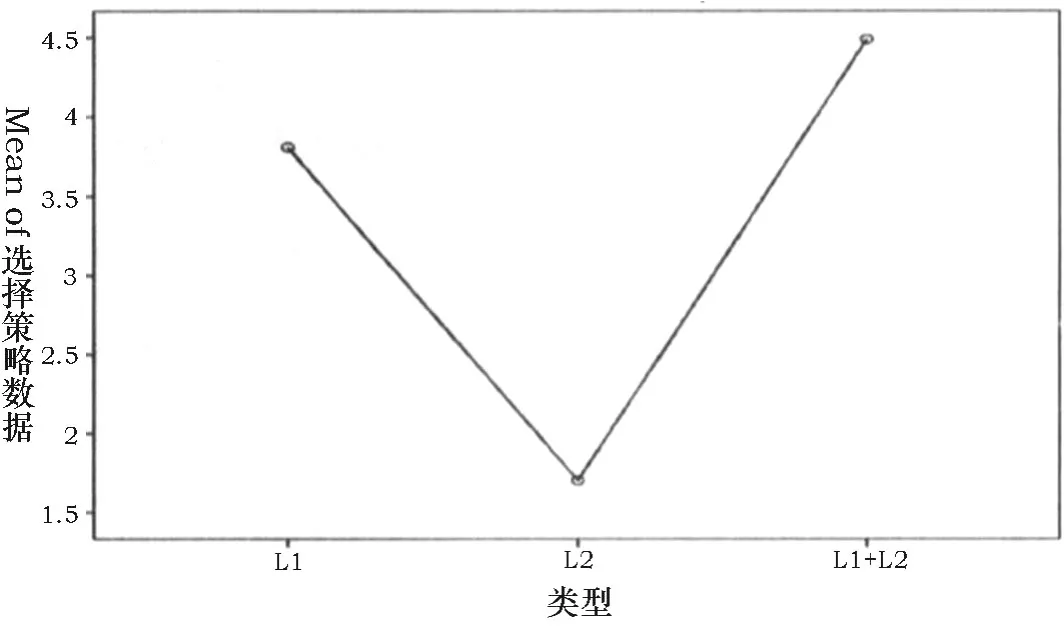

利用方差分析(One-way ANVOA)对131位被试三种总体使用策略(即L1策略,L2策略和L1+L2策略)进行对比,发现这三者的使用频率存在非常显著的差异(F=40.502,p=.000<.001)(见表4)。事后多重比较(post-hoc multiple comparison)发现,L1+L2策略与L2策略之间的差异非常显著(F=2.786,p=.000<.001),与L1策略之间也差异显著(F=.679,p=.036<.05)(见表5)。平均值分布图(见图1)也表明,L1+L2策略的使用频率最高,其次是L1策略,最后是L2策略。

表4 三个总体使用策略的F检验结果

表5 LSD事后多重比较结果

图1 平均值分布图

该结果显然与Laufer&Kimmel(1997)的研究结果不同。他们发现,L1+L2策略的使用频率显著低于其他两个策略,学习者更倾向于只使用L1或L2,且L1和L2的使用频率并不存在显著差异。造成差异的主要原因可能在于研究对象的不同。Laufer&Kimmel研究的是以色列39位高中生和31位非英语专业的大学生,而我们的研究对象是一百多位英语专业的大学生。这说明英语专业学生的双解词典使用策略相对成熟。

表6是各生词在所有被试中所用策略的百分比。显然,被试查询不同的生词所用策略的比例也不同。查询有些生词主要采用L1策略,有些以L2策略为主,有些则大多采用L1+L2策略。对比发现,使用L1策略最多的第8个词(占70.2%),其词条是10个词条中最长的;同样,L2策略使用最少的第6个词(占1.5%),其词条长度仅次于第8个词的词条;而使用L1+L2策略最多的第1、4、2个词(分别占62.6%、59.6% 和58.0%)则是所有词条中最简短的三个。这说明词条越长,使用者越倾向于选择L1,而词条越短,则越倾向于L1+L2同时使用。这个现象通过众所周知的省力原则可以得到很好的解释。

表6 查询各词所选择的策略的百分比(%)

(2)个体使用策略

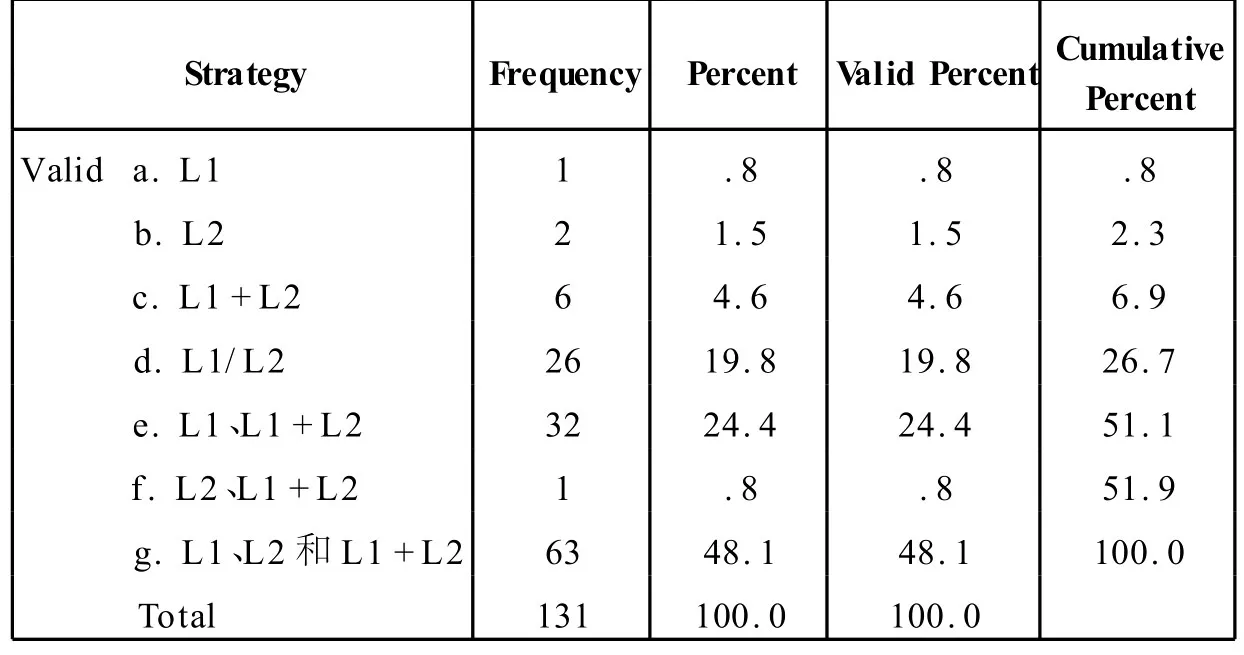

数据表明(见表7),在七种个体使用策略中,策略g(即L1、L2和L1+L2)的使用频率最高(48.1%),远远高于其他策略;其次是策略 e(即 L1、L1+L2)(24.4%)和策略 d(即 L1/L2)(19.8%)。在131位被试中,使用策略a(即L1)和策略f(即L2、L1+L2)的分别只有一位;使用策略 b(即L2)的只有2位;使用策略c(即L1+L2)的也只有少数几个。

表7 个体使用策略描述性数据分析结果

然而有些策略的具体使用情况并不相同,如同样是策略g(L1、L2和L1+L2),有的被试使用1次L1,2次L2,8次L1+L2,而有的则使用4次L1,4次L2,2次L1+L2。为了识别被试偏好的策略类型,笔者根据Laufer&Kimmel(1997)的方法对其进行界定。在10个生词中,凡使用5次或以上相同策略的,就定义为以该策略为主的类型。如果使用了5次L1策略,5次L2策略,那么就定义为L1/L2策略类型。若L1+L2的策略使用了2次以上5次以下,另外还分别使用了L1策略和L2策略的,就定义为L1、L2、L1+L2类型。根据描述性统计分析(见表8),可看出被试最为偏好的策略类型是L1+L2类型(51.9%);其次是以L1为主的策略(32.8%)。其他三类都只占少数。从图2也可看出这5种策略类型的频率对比情况。

表8 偏好策略类型的描述性数据分析结果

图2 偏好类型

(3)不同词汇水平被试的策略使用对比

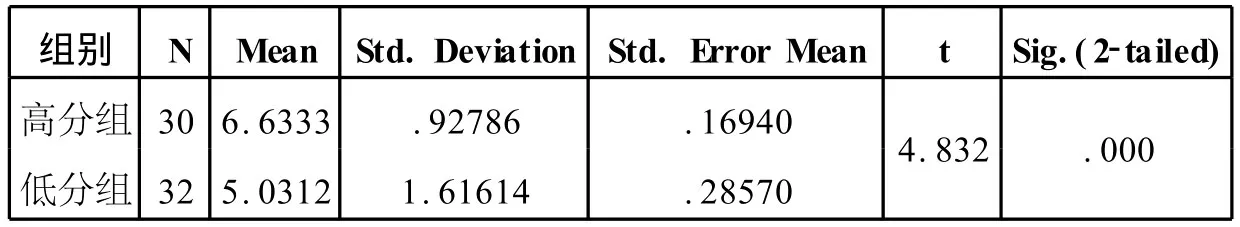

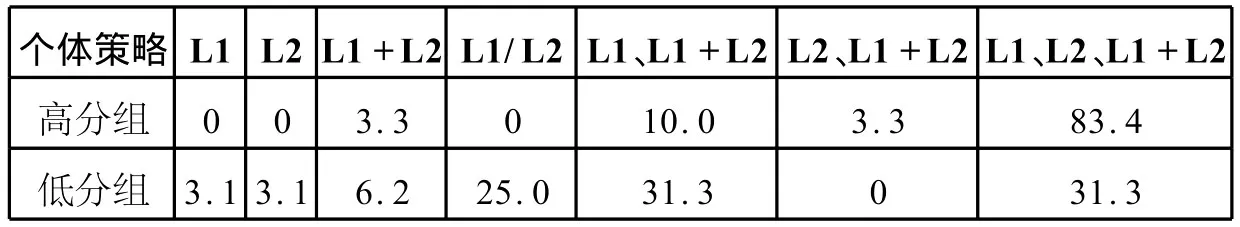

为了对比不同词汇水平被试的策略使用情况,笔者根据词汇水平测试的成绩,把80分以上的被试划为高分组,占总人数的22.9%,把59分及以下的划为低分组,占总人数的24.4%。独立样本T检验发现,这两组被试在偏好策略类型方面不存在显著差异(t=.121,p=.904>.05)(见表9);但在个体使用策略方面差异却非常显著(t=4.832,p=.000<.001)(见表10)。表11表明,高分组使用最频繁的是L1、L2、L1+L2策略(83.4%),其次是L1、L1+L2策略(10.0%),而这两个策略在低分组里却占同样的比例(31.3%)。可见,词汇水平高的学生能更充分地利用词典所提供的L1、L2的信息。

表9 高分组和低分组的偏好策略类型T检验结果

表10 高分组和低分组的个体使用策略T检验结果

表11 高分组和低分组个体使用策略百分比(%)

四、结 语

本研究可为国内词典编纂界提供一些启示。(1)由于双解词典深受学习者的欢迎,具有较大的市场潜力,可考虑多编译些国外著名的学习词典,或针对国内学习者的特殊需求,独立研编一些高质量的双解词典,以满足市场需求。(2)引进的学习词典面向的是全世界不同母语背景的 EFL学习者,对我国的学习者而言,在英汉语言文化对比等方面会存在某些缺陷和不足,如词义辨析的缺失,文化信息的不足。因此编者应充分考虑国内学习者的特定需求,在编译时可大胆地对引进的学习词典进行“手术”。比如在微观方面,可在词条里增加词义或用法辨析、文化对比、语言提示或常见错误提示等;在宏观结构方面,可在附录增设汉英逆向索引以增强词典的编码功能,或补充文化词的翻译以提高词典的实用性;在编排上可尝试将词条的英汉两部分信息分成对应的左右两栏,以便使用。同时应凸显词典中的搭配信息,在帮助语言产出方面对使用者要更加友好。(3)调查显示,没有一个学生使用国人自编的双解词典。目前英语学习词典市场几乎被引进版的词典所垄断,国人自编的优秀的学习词典非常匮乏,这表明目前国内该类词典的编纂水平相对落后。如何根据我国学习者的特殊需求和使用习惯并借鉴国外先进的词典编纂理念和技术,打造出高质量的品牌产品,这是国内词典界面临的一项艰巨任务。

对于词典使用教学而言,虽然实验表明英语专业学生的双解词典使用技能相对成熟,倾向于使用L1+L2策略,但由于该类词典在学生当中拥有率、使用频率和词典评价都最高,教师还是应予以足够的重视,并从词典的购买、前后页材料的阅读、词条中语音信息和语法信息等的利用、词典使用的常见误区等方面为学生提供必要的指导和帮助。

与双解词典在学生中受欢迎的情况相反,目前该类词典在理论探讨和使用研究方面似乎并没有引起足够的重视。笔者呼吁更多的外语教师和词典研究者来关注双解词典在外语教学和学习中的作用,并探讨此类词典的理论构建。

附 注

[1]词条选自《牛津高阶英汉双解词典》(第六版).北京:商务印书馆,伦敦:牛津大学出版社,2004.

1.陈国华,田兵.下一代英语学习词典的设计特征.外语教学与研究,2008(5):224-233.

2.陈玉珍.对高校英语专业学生使用学习词典情况的调查分析.辞书研究,2007(2):120-130.

3.陈玉珍.词典使用策略与英语词汇水平的相关性研究.辞书研究,2009(4):64-74.

4.郎建国,李晋.英语学习词典使用情况调查与思考.北京第二外国语学院学报,2003(6):54-60.

5.史耕山,陈国华.英语专业学生英语词典使用情况调查.外语研究,2007(1):66-70.

6.Fan M Y.The Dictionary Look-up Behavior of Hong Kong Students:A Largescale Survey.Educational Journal,2000(1):123-138.

7.Hartmann R R K.Recent Trends in Pedagogical Lexicography:The Case of the‘Bilingualised’Learnerπ's Dictionary. ∥Crochetieπre A.et al.(eds.)Proceedings of the15th International Congress ofLinguistics.Quebec:Laval University,1993(2):159-162.

8.Hartmann R R K.Bilingualised Versions of LearnersπDictionaries.Fremdsprachen Lehreund Lernen,1994(23):206-220.

9.Hartmann R R K,James G.Dictionary of Lexicography.Shanghai:Foreign Language Teaching and Research Press,2000.

10.Laufer B,Melamed L.Monolingual,Bilingual and‘Bilingualised’Dictionaries:Which Are More Effective,for What and for Whom?∥Martin W.et al.(eds.)EURAL EX 1994 Proceedings.Amsterdam:International Congress on Lexicography,1994:565-576.

11.Laufer B,Kimmel M.Bilingualized Dictionaries:How Learners Really Use Them.System,1997(3):361-369.

12.Laufer B,Nation P.A Vocabulary Size Test of Controlled Productive Ability.L anguage Testing,1999(16):36-55.

13.Laufer B,Hill M.What Lexical Information Do L2 Learners Select in a CALL Dictionary and How does it Affect Word Retention?L anguage Learning and Technology,2000(3):58-76.

14.Nation P.Teaching and Learning Vocabulary.New York:Newbury House Publishers,1990.

15.Pujol Det al.Print Deferred Bilingual Dictionaries and Their Implications forEffective Language Learning:A New Approach to Pedagogical Lexicography.International Journal of Lexicography,2006(2):197-215.

16. Thumb J.Dictionary Look-up Strategies and the Bilingualised Learner's Dictionary:A Think-aloud Study.Tübingen:Max Niemeyer Verlag,2004.

17.Tseng Hugo T Y.Reverse Indexing and Customization—Future Trends in Bilingualized Dictionaries.Paper Presented at Fourth ASIALEX Biennial Conference,Singapore,2005.

(厦门大学外文学院 福建 361005)

(莆田学院外语系 福建 351100)

(责任编辑 王慧敏)