另类的身体展演

——“性别中庸”的提出及其影响

2011-10-18李华林

李华林

(成都大学文学与新闻传播学院,四川成都,610106)

另类的身体展演

——“性别中庸”的提出及其影响

李华林

(成都大学文学与新闻传播学院,四川成都,610106)

“性别中庸”这一概念的提出不是想当然的词汇联姻,而是在当前性征对个体身体审美的掩盖和代偿过程中一种不安的表达。 “性别中庸”是关于性别游移现象的正负效应的讨论之中表现出的一种必要的质疑形式。性别中庸概念的提出,也不仅仅是对当下社会一个群体的简单性归纳,也不是朝向传统的单一回归,而是要重审作为审美对象的身体,恢复性别的物质性、本来面目和自身强度,恢复他们的历史痕迹和历史效果,揭露其因为炒作的喧闹所盖过了的该群体的失语境地,使“性别中庸”成为我们切入身体审美文化系统的有效视域,从而进入到更为广阔的文化河流。

性别;中庸;性别中庸;审美文化;身体审美

细心的读者会发现,关于新“性别现象”的报道在近几年比较突出。早在2006年度的Alexander McQueen男装发布会上,Alexander McQueen男装系列被众多时尚界人士折服并奉为灵感缪斯,让德古拉从墓园走出,在整个时尚界呼风唤雨。德古拉门徒用孔雀一样的五彩缤纷收复了人们对于身体的性别观照,一时之间,阴阳难辨,时尚界也失去了性别。①超女冠军李宇春,用卸掉传统性别的包装带来了身体审美的一个意外惊叹号,一个平民女孩用性向暧昧的的方式出卖身份的认同,既平适了人们对镜中自我的的一种自主想象,也安放了不少观众的身份想象。不仅如此,胭脂男、吉米现象、伪娘……这些现象不断地冲击着人们的身体想象和审美趣味。

对于身体,我们熟知的传统的性别区分和对身体意象的基本认知开始变得混沌,身体以一种陌生化的方式质疑了男/女生理二元标准的普遍习俗的合理性,挑战了简单的两分概念以及绝对的二元对立的性别思维模式。对传统身体性象征意义的这种高调驳回,体现出身体生理性和身体性性别的无矩游移,也彰显了当代中国身体审美文化的微妙变迁。然而,目前社会针对这一群体,报道多于分析,效仿者多于反思者,美学界对此尚缺乏专门而深入的论述。从某种程度来讲,“性别中庸”这一概念的提出构成了理解当前“性别现象”存在的一个前提,同时也为分析复杂、多变的权力关系在身体场域中的转化提供了一条较好的途径。

一、“性别中庸”的提出与界定

“性别中庸”这一概念的提出不是想当然的词汇联姻,而是对当前性征对个体身体审美的掩盖和代偿过程中一种不安的表达。在笔者看来,“性别中庸”是关于性别游移现象的正负效应的讨论之中表现出的一种必要的质疑形式。性别中庸概念的提出,也不仅仅是对当下社会一个群体的简单性归纳,也不是朝向传统的单一回归,而是要重审作为审美对象的身体,恢复性别的物质性、本来面目和自身强度,恢复他们的历史痕迹和历史效果,揭露其因为炒作的喧闹盖过了该群体的失语境地。

(一) 概念提出的基本前提

首先,概念的提出是基于对性别的非本质主义的理解。性别利用身体与历史产生了种种深度交接,其可变性昭示着历史的可变性。应该可以说,性别不再仅仅是身体的一种生理性性征,它还将与社会、权力等紧紧交织缠绕,进而不断生长出新的消费伦理和文化政治。斯科特认为:“性别是区分权力关系的基本方式。”[1](168)故此,当性别以新的面孔重新介入到当下的身体审美活动中时,我们必须引起注意。它藏匿于个体,却关涉着历史和文化的痕迹。因此在对性别的考察的时候,不应该将其抽离出来作一个超越历史的本质主义的理解,而主要是将其纳入到历史、经济、文化中,注重其领域化、解域化。性别构成了切入身体审美文化系统的有效视域,我们可以从这个切口进入到更为广阔的文化河流。

其次,概念的提出是基于对当代中国文化转型期间身体审美文化的反思。改革开放的三十年,亦是中国经济面貌发生巨变的三十年。对于当下的中国人而言,日常生活所发生的种种巨变已经不仅仅是一个经济学问题,它更关乎和负载着人们审美、伦理、观念、价值及社会关系体系的问题。从美学和文化层面上透视中国转型期间的身体和性别的各种变化及其由变化引来的诸多问题是一个重要的维度。当代人的身体是在摆脱了道德规训、理性漠视以及国家征用之后,开始借由文化转型而大规模跃入到公共话语空间,从而成为了当代审美文化场景中极为突出的主题意象之一。在这一过程中,性别的醒目出场是当下人在现代困惑下,目光求助于自身的必然结果,同时也是当下人在孤单的自我承担下全面关怀自身存在的现代性表达。当生产主义向消费主义的历史换幕之后,这些铭写在身体上的转变可以帮助我们实现对这一时期的身体文化的解读。笔者不揣鄙陋而尝试的论述就是在对这些问题反思的基础上所生发出来的。

(二) “性别中庸”的界定

性别中庸是一个复合词。从词义上看,性别中庸由“性别”和“中庸”两个词组成。在笔者看来,“性别中庸”的概念首先启发于“性别”这一概念的多重语义张力。在当下的文化语境中,“性别”本身已经跳出了单一的生理性意义,投身于宏大的关系场域,即纳入到当下的经济、文化、政治、阶级、民族、宗教等等错综复杂的关系之中。性别在其中受到不同的影响同时也对各种关系产生影响,因此,其本身就具备了生理性、社会性、日常性、动态性、工具性、表演性等多重性质。其次,本文所提到的“中庸”并非是以其作为儒家的道德标准和方法论原则的面孔出现的,作为“性别中庸”构词之“中庸”是有选择地使用了“中庸”的最基本的要义:“认知和行为皆取中、执两而用中。”事实上,“中庸”一词本身就包含了“两端”、“两极”的存在,同时承认了除两者之外的第三域的存在,“中庸”概念对单一僵化的两分概念有所启示。因此,“性别中庸”的出现也是基于性别语义本身的多重性质和反对简单的两分概念的启发,进而囊括当下对身体的美学关照拒绝传统性别区分的群体及其行为。

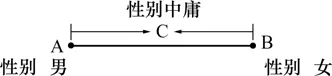

在探讨此问题前,为防止论域的伸缩,必须首先承认性别之于身体在某种程度上是具有一种审美的功能和意义。这里,并非意味着本文要设立性别的美学标准。只是我们还原到历史及现实生活中就不难发现,尽管史上身体审美经验经历了不断的演变,但通常很多人对身体审美是有标准的,首先就表现为男体和女体的区分,也就是说,身体首先是具有一种性象征意义的。关于身体审美的传统,男女两性构成身体审美的两极性,在被认可的传统的身体审美中,作为审美对象的身体已经被置于男性与女性的二元框架里加以审视。也就是说,大多数人对性征美都有一种自我认同和对他人的认同。身体的性别与审美想象之间有着密切的关系。对身体美的描述在某种程度上也是一种性别化的演示。因此,对身体的性别判断具有一种双向性,男性和女性对男体、女体的区分和认同。这种双向认同的实现就直接导致普遍习俗合理性的确立。一言以蔽之,在传统文化的语境中,性别这一概念是指向两极区分的二元式的概念,性别亦是指性属的不同,具体讲是指性别是二元取一式的概念。因此,性别这一词暗含一种界限,即男与女的严格区分,这一二分概念将人的性别划分为两极:性别男、性别女。但自从八十年代末期开始,境外的各类文化也随着改革开放的进行而大规模地进入到我们的日常生活,性别也以新的面孔重新介入到当下的身体审美活动中时,引起了我们对性别的注意。如果我们把所讨论的“中庸”设置在人的性别中的话,那么可以用一个图示1说明:

图1 性别中庸示意简图

在这幅性别示意图中,其中的A、B、C分别表示如下:A代表有突出的男性生理和心理特征,具有男性性征美;C代表有突出的女性生理和心理特征,具有女性性征美。传统的性别观念是认为人的性别是一个二分概念:性别=性别男A 或者性别女B,即非A即B,或者非B即A。那么,由此可以推导出性别中庸者B=不是性别男,也不是性别女;是性别男也是性别女;是性别男,又不是性别男;是性别女,又不是性别女。即非A非C,亦A亦C,A而不A,C而不C。(当然,这里的论域设置中,对人的性别设置还暂无D、E等等,但并不表示本文不认为,随着历史时间的推移,D、E等身体和性别文化现象不会出现。)

也就是说,所谓的“性别中庸”,主要指的是这种即非A非C,亦A亦C,A而不A,C而不C的性别文化现象。性别中庸是将性别中立化,驳回身体的性象征意义,对身体的美学关照拒绝男、女的传统的直接区分,(但它区别于酷儿理论的同性恋和双性恋者)。性别中庸者的两性的性别表征通常会通过服装和美容等手段进行模糊化,忽视身体形态原有的性征表现,性别中庸现象在中国的出现意味着它将超越男女的对立视角,超越常态的审美标准和政治诠释框架。性别中庸现象因其表达的强势而引起广泛的关注,并逐渐泛化为时尚干痒难忍的一种记忆。尽管性别中庸现象已经不再被视为一种旧式医学病理模式的变异,但却意味着文化病理学意义上的多种缺失。

而作为对当下一个另类而相对边缘的群体行为的指称,性别中庸包含了那些在当下身体文化的影响下,身体审美趣味随之发生变化进而与传统性征表现有出入的人群。“性别中庸”概念的价值不仅是对该群体的简单归纳和总结,而是具有其策略性的意义。它可以反观消费社会的几何场域、欲望战略等多项影响身体的可变性的真正原因,可以对“当下人何以肆无忌惮地易性呢?”、“人们何以在性征的问题上拥有了逾乎传统界限的自由?”、“根据戏仿、调整甚至反讽来对本然性征进行破坏性使用,所带来的‘身体审美感受’是否都符合‘审美对象’的基本要求呢?”、“在寻求征用范畴的道路上,性征被重新发现这一事实将把身体审美引向何处?”等多个问题进行解析。

二、 性别中庸现象的中国语境

性别中庸在当下中国的出现不是作为一个孤立的身体美学现象存在的,而是联系着整个社会的文化转型,事实上它已经被纳入到当下的经济、文化、政治、阶级等等错综复杂的关系之中,即性别中庸在当下已经纳入到一个特定关系场中。对性别中庸的考察离不开它所生存语境的分析,即性别中庸在当下中国的语境究竟是怎样的。

首先,它的当下语境是有闲阶级的居住地:异质并存的城市。一方面,在语境的研究过程中,我们当然要坚持审美文化研究应持的地理学意识,关注当前中国文化现状的考察,正视文化差异。但另一方面,我们也应注意到随着全球化的发展,国外的一些媒体影响以及和国内市场经济的发展方式已经改变着我们对于性别和身体的审美观念。性别中庸当然不是我们日常生活中性别消费和身体生活的全部事实,但这种转变也至少局部存在,甚至形成相当数量人群范围中的一种发展趋势。当前中国正处于转型阶段,其突出的一个特征就是多元文化并存。事实上,当下人对身体的审美是一种现代性生活的特征,其本身就是建立在一定经济基础和工业技术发展的基础之上。借助城市这一舞台,当代人关乎性别的身体审美则更多地成就了有闲阶级的身体修辞。

其次,市场和消费的强势。性别中庸现象在当下的出现是伴随着消费文化而大量出现并借以挤身于时尚的,因而它具有复杂性的特征。市场和消费将这种身体想象从不可见的“非正常”状态纳入到可见的“正常”状态,原因在于市场窥见性别有一种可鼓动、可训导的力量,因而策略性地将其作为一种可利用的资源。事实上,性别消费已然成风。如果说性的身体在当下是一种文化和美学的表演,那么到底是谁在导演和操控这个表演呢? 这不能不引起我们对所谓个体自由伦理背后个体身体流向的担忧。这个操控的存在将对性别主体意识带来什么影响,这个操控所设立的规训性框架对人身体审美的影响包括由此形成的身体审美效果对性别游移的个体究竟给予了什么样的补偿等问题都是笔者渴望索解的目标。换言之,性别中庸现象在当下的主要语境是消费,而消费本身在当下就是一整套宏大叙事的混合体,它通过各种途径达到对身体的规训和操控,不但其本身就是一套话语系统,同时也是一套操控制度。性别中庸现象背后隐含的诸多问题的确需要我们反思进而呼吁健康的身体审美。人的性别并非生物性别的直接产物,它是一个社会历史的概念、一种社会的文化建构的产物。而性别中庸作为一种文化现象的出现,既离不开传统文化的孕育,也与当下消费社会的固有病症和个体自由伦理的鼓动密切相关。它直接改变着人们对于常态男体或者女体的理解,它甚至会加强、复制、合法身体审美活动中一些非常态的态度、观念和行为,性别意识在身体审美活动中也将直接影响和左右人的审美旨趣。

三、性别中庸的影响

(一) 雾霭重生:性别中庸现象与当代中国身体审美的陌生化

这里,“身体审美的陌生化”指的就是当下身体在新的美学原则的熏染下,在新的“文化移入”的条件下,审美主体对身体的观照方式、审美习惯、审美心理、审美感受也发生了新的历史性的变化。身体在不断的包装、卸包装、再包装乃至身体制作的过程中突显一种反传统规则的审美化趋向,进而使得审美主体对身体的关注与审美中获得一种陌生化的感受。[2](104)

首先,两者的共时性语境表明,性别中庸向身体审美陌生化的靠拢。性别中庸现象主要集中在有闲阶级的居住地:异质并存的城市。人们对身体的关注和审美是建立在一定的经济基础以及工业技术发展的基础之上的,是有闲阶级的身体修辞,具有现代性生活的特征,而这些都与当前消费社会本身固有的病症有着紧密的联系。换言之,消费社会本身固有的特征决定了对身体审美某种程度的控制。日常生活中的身体本身是一种可变的形式,这种可变性以审美的方式为感性欲望的伸张提供了舞台。本雅明就认为视觉对身体意象的渴望是人内心一直存在的欲望。身体在日常生活中的“自我欣赏和他人欣赏”极易引起消费社会的重视,因为这些行为本身就蕴藏着巨大的利益空间,也必然会得到现行文化的暗中认可和助威。在这一语境中,性别的重整自然会带来强烈的陌生化效果,有效实现对看客的收纳。因此,在利益的驱使下、欲望的兜售下以及身体技术的保障下,为了吸引看客和效仿者进而赢得利益,消费社会提供出一套又一套全新而又适时的审美标准和道德标准。在身体审美的过程中,消费社会也利用性别的中庸化为人们制造出一种令人欲罢不能的陌生化效果和视觉快感。当然,需要注意的是这种陌生化效果的形成有多种前提,那就是依赖于人与技术的一体化,依赖于当下身体的商业技术学和市场运作学,甚至依赖于对非常态美的肯定与追逐。

其次,性别中庸意味着身体审美的价值立场向负面偏斜。这种偏斜直接承载了身体审美的陌生化,将导致身体本然认识的缺陷,加重了离群化倾向和内心性别认同的危机,并且具有扩散性。性别中庸现象主要集中在青少年人群。这部分人群大多出生在80年代以及90年代。由于这类人群目前年纪尚轻,对媒体、时尚界鼓动的东西易缺乏一定的鉴别能力,对新事物诱惑的抵抗能力较弱,更由于性别中庸能通过性别游移带来新鲜和快感,加之市场给予的审美补偿容易使人弄不清其背后的意义,因此能很快被他们所接受。性别中庸最终将导致人的外在的性征表象与内心的性别认识、身体审美能力以及身体审美乐趣的变化,并双向引发、互相影响。外在性征表象的改变引发和影响着内心的性别认识和身体审美能力,内心的性别认识和身体审美能力也引发和影响性征表象的改变,甚至在一定的群体中能够扩散,形成群体性的传染。

再次,这种身体审美陌生化的效果来自于当下的身体技术。与正常的身体审美者相比较而言,这类人群在驳斥了传统的性别服饰及审美趣味的同时,对其性别本然状态的认识却易缺乏肯定的认识和反思。因此,在市场策略性的引导下,这类人群被市场制造出的社会风尚遮蔽了双眼而极易忽视对自己身体本然的关注。由于性别中庸者们有一种极为明显的反传统审美趣味的倾向,容易在内心出现强制性边缘化的心态,因此会与大多保持原有性别立场的人产生一定的距离,产生排他性和自我高估的心态。而这类距离既来自外形也来自内心的认识和立场,因而总是表现出特立独行的风格。他们通过这种迥异于传统性别的身体审美实践来质疑传统的性别二分法,挑战传统的身体审美习惯。他们在为我们带来简单两分概念的新的反思的同时,也划清了与传统身体审美趣味的界限,因而易造成离群化的倾向。同时,他们的质疑是来自于内心,却常通过外在身体的审美现象上加以表现,因而依赖的仍是当下的市场和技术,依赖现存的话语形式,缺乏属己的理论和实践工具。由于脱离了原有的性别认识,性别中庸者们很难找到确实的对自身性别的认识,很难得到习俗的认可,没有普遍习俗的合理性的支撑。于是,这种质疑将进一步加深自己的性别认同危机。

(二) 重审审美对象与当代身体

只要我们简要回顾一下身体史,就不难理解,身体在不同历史境遇中,不同的“文化移入”使得身体意象给予人的体验与反思是不同的。无论是人伦的制约还是知识的诘难,身体与审美主体之间的对象性关系并非是一成不变的。

“由于客体的性质具有个体主体的客观独立性,因此由审美客体向审美对象的转换的关键性因素在于主体的本质力量的性质。审美主体的本质力量的性质不仅决定着审美意象的延伸,而且也决定着审美意象的具体种类及其独特性。”[3](211)历史上,身体由于受到人伦的压制和知识的诘难,人们对于身体的这些预置的价值观容易导致身体很难向审美意象过渡,从而也难以建立起二者的对象性关系。一直到尼采的身体发现,身体缺席的境遇才得以改变,身体在人类历史上终得以醒目地登场。人首先是一个身体和动物性的存在,理性只是身体上的附着物,身体也是权利意志本身。尽管原来的德勒兹、巴塔耶、福柯等等哲学家对身体的论述各有差异,但身体受到了极大的关注,身体开始进入政治,经济,文化等各方面领域,特别是在消费主义的症候下,被压抑的身体欲望和烦恼开始得以释放,快乐原则成了身体的新的引路人。身体就是在这种新的历史境遇的制造下,随着日常生活审美化的进程才逐步进入人们的审美视野,身体才作为审美对象得以全面开放,身体作为审美对象才更为普遍和泛化。在消费主义的制造下,身体受到了前所未有的欣赏、把玩和消费。这种现象当然也是在当代文化被建构、把玩和消费的过程中形成的。在这一过程中,身体被不断诠释,冲击和改变着人们对身体的审美感受。然而作为审美对象, 身体未被真正开放,有暂时性和局限性。

身体作为审美对象遭遇的是消费主义的冲击。在很多情况下,身体只有在符合市场的游戏规则和流行准则以后,才能被纳入到审美对象当中,因而这种身体审美活动本身就是应该被质疑的。一方面,身体过度依赖当下的身体技术,对非常态美的追逐也容易陷入一种盲从。不仅如此,在物化现象泛滥的当下,身体极有可能被拉入到物化的泥潭,从而筑成身体成为真正审美对象的障碍;另一方面,审美主体由于极易受制于消费社会的既定逻辑,其生发的欲望掩盖了对身体本然的理性认知,其自省意识的缺失也将很难捕捉身体真正的审美表达。

当下的身体在成为审美对象的过程中不可避免地遭遇到种种障碍,但是却又不断以审美的名义对其进行包装、卸包装乃至制作。因而,我们有理由认为这种“身体审美”本身就值得反思和质疑。如果瓦解了作为真正审美对象的肉身性征,瓦解了性征本然的客观性,那么化欲为道的审美对象也将土崩瓦解。只有当来自社会的、文化的以及审美主体本身的障碍去除后,才能在艺术化的身体(审美对象)的观照中实现澄明的心境并神驰于身体,得到真正的善的快乐和美的境界。

四、结语

性别中庸不是简单地将性征隐匿起来,而是以反叛的方式全面暴露和全面强化。性别中庸不仅仅刻写在身体的表层,它将性征引入其中,撰写了消费社会的痕迹也彰显了当代身体史的别样效果。当然,它也更多地涉及和承载了当下身体的商业技术学和市场运作学,其概念也因此具有其自身强度。因此,性别中庸的尝试和讨论或许有助于我们用以展示当下文化孕藏的多种缺失,展示消费社会的几何场域、欲望战略、身体制作技术对身体的影响,进而为文化病理学者剖解身体审美文化提供新的研究路径,也有助于我们搭建一个关于身体的异于传统的理论框架和实践路途。

注释:

① 这类评价主要来源于当下的时尚杂志《新潮》(新潮生活周刊)总195期A3,瑞丽女性网:《做个吸血鬼式的时尚男人》。网址:www.rayli. com.cn/0016/2008-01-4/L0016001。

[1] 李银河. 妇女: 最漫长的革命[M]. 三联书店, 1997.

[2] 李华林, 等. 日常生活审美化与当代女性身体审美的陌生化[J]. 重庆邮电大学学报, 2007, (6): 104.

[3] 董志强. 消解与重构—艺术作品的本质[M]. 北京: 人民出版社, 2002.

Abstract:The producing of the concept “neutral gender” is not the simple combination of words and expressions, but an uncomfortable response of the sex character to the concealing of individual body tasting. For the author, “neutral gender” is the necessary oppugning form when discussing the uncertain gender form. The producing of the concept“neutral gender” in this paper, means neither the simple concluding to some colonies nowadays, nor regressing to tradition, but the scanning the body which is the object of tasting, and for the restoring of the corporality, the unvarnished character and the intension of gender, and restore the historical imprint and the historical effect of gender so as to disclose the essential content of this colony which has been concealed because of news uproar, finally, thus making “neutral gender” a visual field which can help researching the culture system of body tasting.

Key Words:Gender; Mean; Neutral Gender; aesthetic culture; body aesthetic

A Different Body Exhibit:The Producing and Influence of “Neutral Gender”

LI Hualin

(College of Literature and Journalism, Chengdu University, Chengdu 610106, China)

I06

A

1672-3104(2011)02−0029−05

2010−08−31;

2011−03−12

2010年度成都大学社科基金《当代中国身体审美活动中性别中庸的病理学分析》(项目批准号:2010XJR20)

李华林(1983−),女,四川达州人,博士,成都大学文学与新闻传播学院教师。主要研究方向:审美文化.

[编辑:胡兴华]