综放工作面旋转处围岩力学特性数值模拟研究

2011-10-13张纯如

张纯如

(淮南矿业(集团)有限责任公司谢桥煤矿, 安徽淮南市 232001)

综放工作面旋转处围岩力学特性数值模拟研究

张纯如

(淮南矿业(集团)有限责任公司谢桥煤矿, 安徽淮南市 232001)

根据试验工作面工程地质与生产技术条件,利用数值模拟软件对旋转综放工作面推进过程中围岩力学特性进行了模拟计算,分析了煤层应力的分布规律,为综放工作面推进过程中过特殊地质构造时回采巷道合理支护方案的制定与实施提供了理论依据。

综放工作面;围岩力学特性;数值模拟

在厚煤层综放和大采高开采时,由于一次开采煤层厚度的增加,导致开采扰动范围增大和围岩力学特征发生相应变化,对厚煤层的安全高效开采有重要影响。为了研究采场巷道布置方向的改变所引起的巷道变形与破坏、采场应力的改变等围岩力学特性的变化,同时为了确定合理的回采巷道支护方案,根据具体开采技术条件,采用数值模拟方法对旋转综放工作面围岩力学特征的影响进行了研究。

1 工作面地质条件

工作面走向长度为1240~1260 m,倾向长度为140~144 m,平均 142 m,煤层平均厚度 3.63~11.32 m,平均厚度为8.51 m,机采高度为2.2 m,放煤高度6.31 m,采放比为1:2.868。机巷标高为-268.6~ -281.6 m,风巷标高为 -254.9 ~-279.3 m,切眼标高为 -268.6 ~ -268.6 m。

2 工作面煤层应力分布规律的数值模拟

根据综放工作面的地质与生产技术条件,采用大型非线性三维数值计算软件(FLAC 3D)对工作面围岩力学特性进行数值模拟研究。

2.1 煤层最大主应力分布规律的数值模拟研究

煤层开采时一般采用非对称开采,即下工作面在上工作面的采空区侧开采,上工作面开采形成的应力集中转移到下工作面,由此在采空区侧的工作面煤体形成高的应力集中,同时模拟综放面特殊的布置方式,工作面推进方向有一定的旋转,回采巷道的布置也有一定的旋转,在巷道拐角处会形成较高的应力集中。

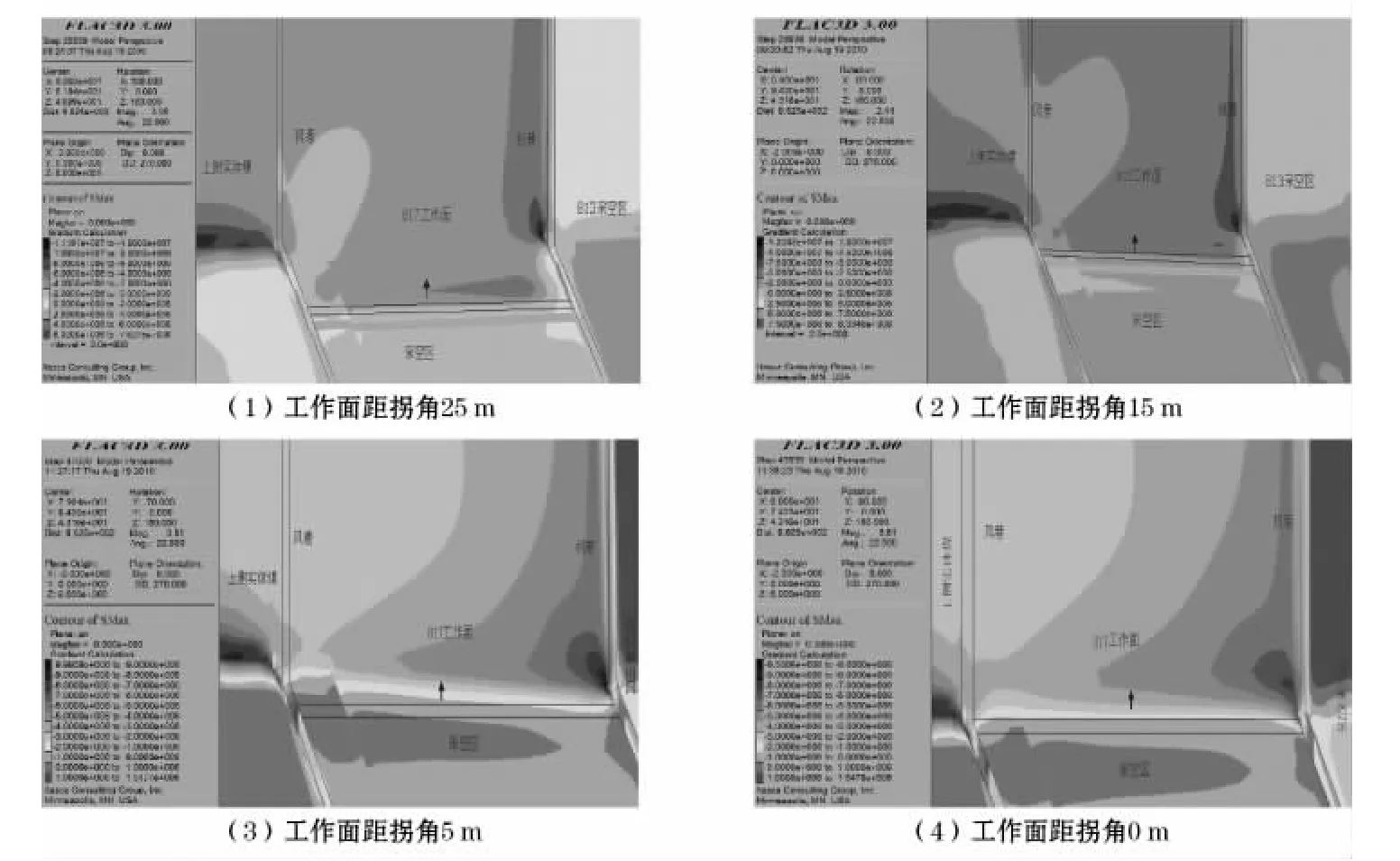

地下岩体一般处于三向应力状态,其中最大主应力对岩体的破坏起到关键的作用。当最大主应力σ1达到岩石的极限应力时,岩石就会发生剪切或其他形式的破坏。图1为工作面距拐角(旋转处)不同距离时煤层内最大主应力的分布。

由图1可知,工作面在拐角前推进时,在拐角处产生应力集中,最大应力集中发生在工作面距拐角15 m的机巷拐角处(σ1=12.2 MPa)。风巷拐角处的应力集中发生在上侧实体煤内,而机巷拐角的应力集中发生在拐角内侧的实体煤中,前者的集中程度比后者的集中程度低。

工作面煤体内的主应力分布集中程度和分布方式随工作面相对于拐角的位置不同而变化。总体上应力值由工作面上部至下部呈升高的趋势,在工作面中上部,应力较小且分布较广;在工作面下部,应力值相对较高且分布较窄。

计算结果表明,拐角处的应力集中系数不是常数。工作面从开切眼处开始向拐角推进的过程中,其两巷的应力集中程度逐渐升高,但是在工作面距拐角前5 m处开始,应力集中程度有个突降,应力数量级从107降低到106,说明工作面距拐角前较近的距离时,拐角处应力集中的程度是降低的。

由图1可知,在工作面推进的过程中,工作面下隅角前始终存在高的应力集中。风巷拐角处上侧实体煤在工作面推进的全过程中始终伴随较高的应力集中。

2.2 工作面倾向煤层内垂直应力分布规律

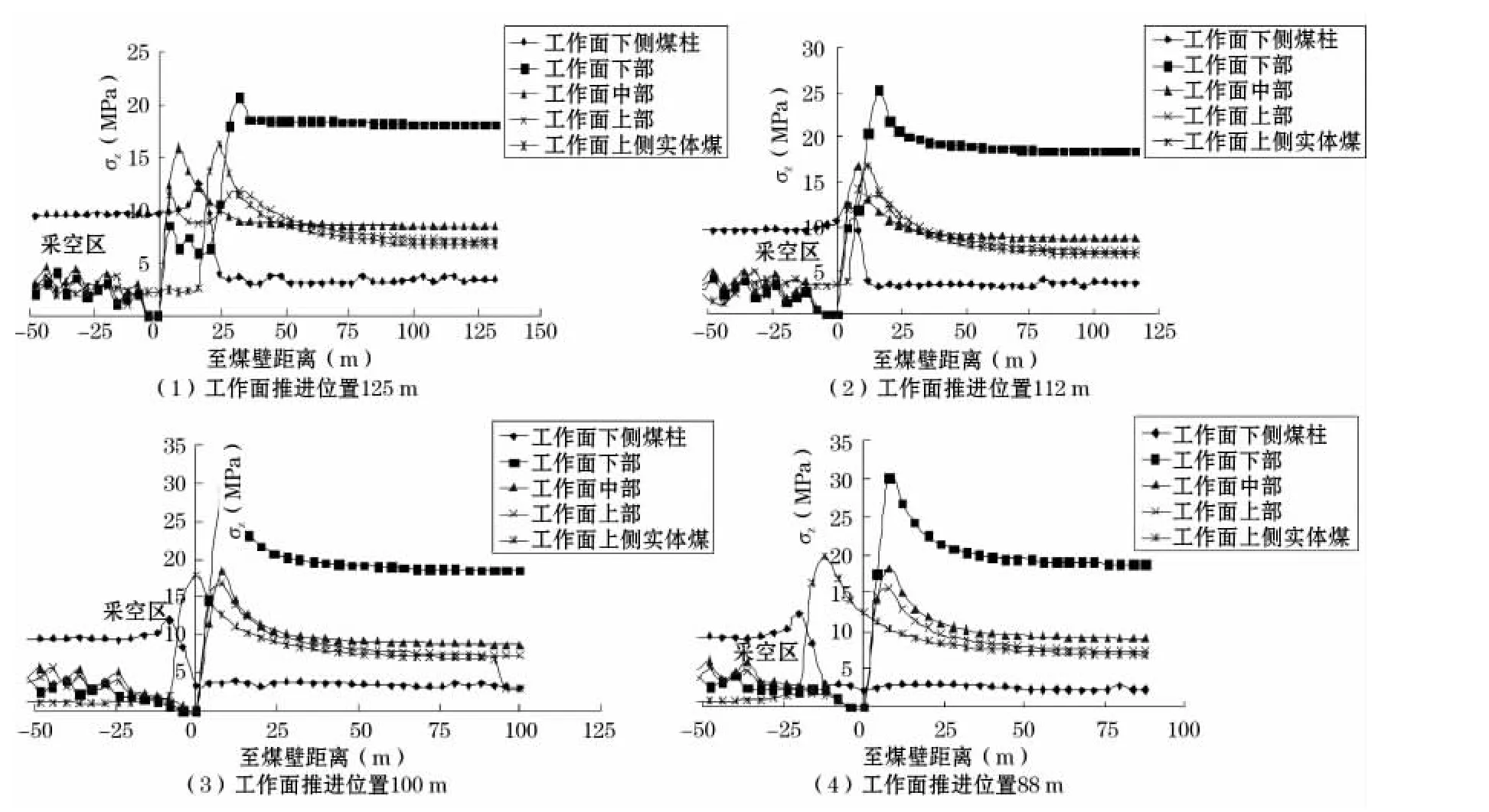

图2为沿工作面倾向不同推进位置处工作面前方煤层中支承压力的分布曲线。由于上区段开采重新压实区应力重新分布、本工作面采动超前支承压力以及工作面拐角区域性应力集中的影响,工作面倾向支承应力的分布规律为:工作面下部应力集中程度高于工作面上部应力集中程度,工作面整体应力分布呈现工作面下部至上部逐渐递减;随工作面距拐角处距离的减少,不同推进位置工作面煤层内应力集中程度逐渐增加,在拐角处形成剧烈的应力集中,工作面下部煤层应力的增加幅度明显大于工作面上部煤层应力的增加幅度;临近工作面内煤层应力集中又逐渐降低。

图1 工作面煤层内最大主应力场

图2 沿倾向不同位置处煤层垂直应力分布

2.3 工作面走向煤层内垂直应力分布规律

图3给出了工作面在不同推进位置时工作面上部、中部、下部、下侧煤柱、上侧实体煤的垂直应力分布曲线。

从图3中可以看出,当工作面推进位置距拐角的距离由35 m减少到0 m过程中,工作面下部前方煤体内垂直应力由2个应力峰值曲线形式逐渐转变为典型的单峰值超前应力曲线形式,同时最大峰值逐渐增加,推进位置距拐角处35,25,15 m时对应的二次峰值数值为 19.4,20.7,23.5 MPa,最大峰值出现的位置和工作面的位置逐渐减少,峰值位置对应的位置依次为44,32,20 m。从峰值位置中可以看出,二次峰值都是发生在拐角之后附近的煤体内。其主要的原因是煤层开采引起的应力重新分布、上区段煤层开采重新压实引起的应力重新分布以及工作面拐角区域性应力集中三者的叠加。当工作面推进位置距离拐角较远时,拐角的区域应力影响范围与超前支撑压力剧烈影响区范围没有重合,从而形成了超前支撑压力曲线存在双峰值的特征,随着推进位置逐渐接近拐角处,两者的影响区域逐渐重合。由图3可以判断其拐角的影响范围为拐角前40 m。

工作面中部前方支承应力曲线不存在双峰值特征,说明拐角应力集中影响具有明显的区域性。工作面推进位置在临近拐角的过程中,其峰值数值以及其距工作面的位置变化不明显。

工作面上部前方支承压力曲线特性以及变化过程与工作面下部支承压力曲线的特性和变化过程是类似的。其支承压力曲线存在双峰值特征,其第一峰值较工作面下部支承压力曲线第一峰值的数值大,第二峰值的比较特性与之相反,上部支承应力第二峰值距工作面的位置较下部略为靠前。

工作面下侧煤柱走向超前支承应力的曲线形式不随工作面推进位置距拐角的距离的改变而变化。在不同的推进位置的情况下,其煤柱走向超前支承应力的分布规律为:拐角前数值较拐角后的数值大,在拐角前8 m处有1个应力集中,且随着位置的变化,其峰值以及峰值位置变化不明显(数值基本稳定在12 MPa左右,峰值位置在拐角前8 m)。当工作面推进位置距拐角8 m处,工作面煤壁侧的煤柱内垂直应力达到其应力峰值。

图3 沿走向不同位置处煤层垂直应力分布

工作面上侧实体煤走向超前支承应力曲线形式不随工作面推进位置距拐角的距离的改变而变化。在不同的推进位置的情况下,其上侧实体煤走向超前支承应力的分布规律为:拐角前实体煤内的走向垂直应力小于拐角后实体煤内走向垂直应力;实体煤内走向垂直应力在拐角处有较高的应力集中,数值达到 15.5 MPa。

3 结论

根据试验工作面具体的地质与生产技术条件,借助FLAC 3D软件对旋转综放工作面推进过程中煤层内最大主应力、沿工作面倾向及走向煤层内的垂直应力等围岩力学特性进行了数值模拟,经分析得出以下结论:

(1)工作面在拐角前推进时,在拐角处产生应力集中,最大应力集中发生在工作面距拐角15 m的机巷拐角处(σ1=12.2 MPa),风巷拐角处的应力集中发生在上侧实体煤内;

(2)工作面倾向支承应力的分布规律是:工作面下部应力集中程度高于工作面上部应力集中程度,工作面整体应力分布呈现工作面下部至上部逐渐递减;

(3)工作面下部与上部前方煤体内垂直应力由2个应力峰值曲线形式逐渐转变为典型的单峰值超前应力曲线形式,工作面中部前方支承应力曲线不存在双峰值特征,工作面下侧煤柱及上侧实体煤走向超前支承应力的曲线形式不随工作面推进位置距拐角的距离的改变而变化。

[1] 张建全,戴华阳.采动覆岩应力发展规律的相似模拟实验研究[J].矿山测量,2003,(4):49 -52.

[2] 弓培林,靳钟铭.大采高采场覆岩结构特征及运动规律研究[J].煤炭学报,2004,29(1):7 -11.

[3] 杨 科,谢广祥.综放开采煤层应力分布规律的相似模拟研究[J].矿山压力与顶板管理,2004,21(2):26 -27,3.

[4] 崔希海,付志亮.岩石流变特性和长期强度的实验研究[J].岩石力学与工程学报,2006,25(5):1021-1024.

2010-11-15)

张纯如(1965-),男,高级工程师,总工程师,从事煤矿生产技术及管理工作。