甲午战争对日本工业近代化的影响

2011-09-28李鹏军

李鹏军

(重庆教育学院 旅游系,重庆 400067)

甲午战争对日本工业近代化的影响

李鹏军

(重庆教育学院 旅游系,重庆 400067)

资本主义近代化的主体是资本主义工业化,而资本主义工业化的核心则是产业革命。甲午战后日本强订《马关条约》,从中国攫取了巨额战争赔款和大片肥美土地等一系列侵略权益,利用中国的战争赔款快速的完成了产业革命,实现了资本的大量积累与集中,其工业力量很快壮大起来,为日本进一步掠夺物资财富来发展资本主义奠定了基础,是日本工业近代化的转折点。

甲午战争;日本;工业近代化;影响

从历史上看,日本在1868年明治维新之前,特别是在“开港”以前,还是一个相当封闭落后的封建国家,国内几乎没有像样的工业,更没有多少资本主义工业。自1868年以来,明治政府推行“殖产兴业”措施,在军事、矿山、铁路等方面实行官营,并设立缫丝、纺织等官营模范工厂等,略具工业化的雏形,但因资金缺乏,成效十分有限。而日本具有规模的“殖产兴业”其实是在甲午战争后才开始的。在成为一个工业化强国的路径方面,日本是依靠国家主导,依靠战争积累资本。甲午战争是日本产业革命和资本主义发展的一个转折点,战争使日本获得了领土、赔款、通商三方面的特权和巨大的利益和权利,完成了资本的原始积累,逐步实现了资本主义工业化,这是日本近代化进程中的关键一步。

资本主义国家的工业化发端于18世纪70年代,以英国产业革命为标志。此后,主要的发达国家都实现了工业化,历时接近或超过一个世纪。而日本的工业化进程就被大幅度缩短了,其近代工业化开始于19世纪70年代完成于20世纪初期,在短短的30年里获得了欧洲列强上百年才能完成的资本主义原始积累,取得了日本现代经济发展的前提条件。甲午战后日本工业的增长率是战前的2倍,日本的工业近代化进程为什么如此迅速?其工业化究竟是靠什么支撑的?作者认为,日本迅速且顺利的工业化,是得益于甲午战争后从中国获得领土、赔款和通商的权利,是甲午战争加速了日本工业的近代化实现。

一、战争赔款为日本工业近代化加速提供了所需的资金

原始积累是产业革命的必备前提,西方通常是积累在前革命在后,日本则二者几乎同时完成[1],这是日本资本主义发展的一个重要特征。日本进入近代社会时,资本主义萌芽程度较低,封建封闭的小农经济难以进行资本原始积累,资本积累的先天不足严重制约着资本主义初始阶段的经济发展。甲午战前,日本主要靠剥夺农民、盘剥工人搞原始积累,榨取农民劳动果实70%以上作为原始积累的主要来源,并极力压低工人工资(女工工资仅及当时英国女工最低工资的10%)。[2]当然,明治政府所实行的改革,如地税改革等起到了一些作用,但当日本产业革命全面开展时,国库资金很有限,年收入最多不超过0.8亿日元,资本的缺乏严重制约着工业的发展。

然而通过甲午战争,这一问题得到了解决。“如果把中国的全部赔款加在一起,则大体相当于日本三、四年的国民收入。这意味着中国对日本的战争赔款数额之大,以至于即使日本人全都不工作,他们也能够在生活水平不降低的前提下过上三、四年。”日本历史学家加藤佑三认为,日本通过这次战争从中国共掠去白银2.3亿两,约折合3.6亿日元,“如按明治二十八年(1896年)的财政收入计算,这笔赔款相当于4年零2个月的财政收入,同时,由于战胜勒赔,导致“信用”大膨胀,日本又得以输入外资1.9亿日元。[3]凭借这笔战争巨款,大搞所谓“战后经营”实行金本位制。日本把这笔赔款中一部分用于军备扩张和振兴工业。1895年底,日本政府第九届议会通过了伊藤博文提出的战后十年计划,其主要财政源就来自于“清国的赔款”,除1000万日元作为教育经费、1000万日元作为救灾准备金外,有2000万日元拨充为天皇的财产,其余大部分用于日本扩充军备、发展军事工业和其他相关工业。[4]由于有了这笔赔款,使日本近代工业得以迅速发展。

甲午战后,出现了兴办工厂企业的热潮。据农商务省统计,到1900年,约占总数的59%左右的工厂(使用工人10人以上的)都是在1894年以后创办的;自明治维新以来至日俄战争期间,有85%的企业是在甲午战争后建立的,日本靠中国赔款的资金,可以不需借入外资的情况下,完成了殖产兴业计划。

甲午战争赔款等于当时日本工业资本总额的5倍多,大部分投入工业特别是军事工业,促使工业化来了个大跃进,工业平均增长速度高达14.3%(1891~1900 年)。日本学者井上清指出,日本“从中国得到的巨额赔款、广大的领土,扩大了新的市场,又加上战后以‘卧薪尝胆’为名对群众的掠夺,以特权大资本家为首的资本主义工业就有了飞跃的发展”[5]。据统计,到《马关条约》签订后 8 年的 1903年,各工业发展的主要指标都有大幅度的提高:公司总数由甲午战前1893年 (下同)的2844家增至8895家,增长了2.31倍;投资金额由2.45亿日元增至9.31亿日元,增长了2.8倍;雇用10人以上工厂总数由3740家增至8274家,增长了1.19倍;使用原动力工厂数由675家增至3741家,增长了4.54倍;铁路营业里程数由2039英里增至4495英里,增长了1.2倍,轮船总吨数由110250吨增至656745吨,增长了4.96倍;出口贸易金额由8971万日元增至 28950 万日元,增长了 2.23 倍。[6]

工业化的重要标志是工厂大规模地使用先进动力机械。日本在1903年使用发动机的工厂比甲午战争前一年增长了五六倍,在全部工厂中所占比率由18%激增到45%。战争赔款也使日本一向落后的重工业大跃一步。日本把90%以上的赔款用于发展军需工业,大办工厂和银行,确立了以大机器工业为主导的产业资本体系。因侵略战争和发展工业需要大量钢铁,1891年松方内阁即提出兴建大型钢铁厂,但因财力不足而作罢。1897年日本耗资1920万日元开始创办有名的八幡制铁所,资金即来自甲午战争赔款。该厂于1901年开工,第一年便产出全日本生铁总产量的53%、钢总产量的83%,成为二次大战前最大的钢铁生产基地。这是日本近代重工业“划时代的发展”,并以此为基础实现了军火制造业的独立,日本钢铁生产也基本上可以自给自足了。

片山潜说:“在甲午战争之后……日本的工业,在这个时候,由于从中国所取得的战争赔款的关系而呈现出了日本历史上从未有过的盛况。”

二、甲午战争促进了以军事工业为中心的重化学工业的大力发展

伴随着工业近代化的飞跃发展,日本产业工人数量也迅速增多,对甲午战争前后日本的产业结构进行比较,就会发现其明显的变化。“事实上,到1893年,尽管政府做了推进工业化的努力,日本基本上是一个农业国,直到中日战争以后,经济才开始迅速向新的模式发展”[7]甲午战后的1897年,第二产业的就业人口比战前增长了44.4%,工业得到了大的发展。1892年,日本全国有工厂2767家,其中使用机械动力的工厂987家,共有31916马力;而到了1896年,工厂数增加到7640家,使用机械动力的工厂发展到3037家,共有644298马力,翻了一番多,[8]而到1907年使用机械动力的工厂增加到了5207家。

第二产业的快速增长与甲午战争的赔款有直接的关系,明治政府将大部分(约90%)赔款用于日本扩充军备、发展军事工业和其他相关工业,再加上战争的支出2.45亿日元,两笔投资所产生的乘数效应,其他的产业部门或开始起步、或得到快速发展。

第二产业中,纺织业仍居主导地位,纺织业中棉纺织业的发展速度最为迅速,这与甲午战后该部门侵入中国长江沿岸市场和垄断了朝鲜市场有密切的关系。1894—1897年间,棉纺公司由45家增至65家,纺锭由627816增至1207147个,前者增加44%,而后者增加了93%,由此可见,企业的生产规模明显扩大。[9]并且,机械化生产在战后占统治地位,相继出现了雇用工人在100—500人以上的企业。甲午战后,正由于以棉纺织业为龙头的纺织业业迅速发展壮大,才使日本产业资本的地位得以最终确立。[10]

作为整个工业的根基的重工业,伴随着与轻工业的发展,也进入了新的发展阶段,在重化工业化发展的过程中,八幡钢铁厂起了重要的作用。1897年八幡制铁所建立,这个从业人员32000人,使用222500马力的大型企业,其主要的资金来源于战争的赔款,其总费用1900万日元中,约1058万日元是通过战争解决的。1901年该厂生产的钢和生铁分别占全国总产量的83%和53%[11]。但日本的矿产资源又极为缺乏,其主要的原料来自于中国最大的大型煤铁联合企业——汉冶萍公司,而价格却远远低于国际市场。因而,该厂获得了极大地发展,成为日本近代钢铁工业发展的转折点,为建立和发展日本的军事工业和整个重工业奠定了基础,标志着日本的产业革命由轻工业领域发展到重工业领域,钢铁工业及相关工业部门成为日本经济新的增长点。所以,可以说“日本早年钢铁工业的基础,完全是靠夺大冶的铁矿和汉冶萍公司的工人血汗建立起来的,丝毫也未夸大”。[12]

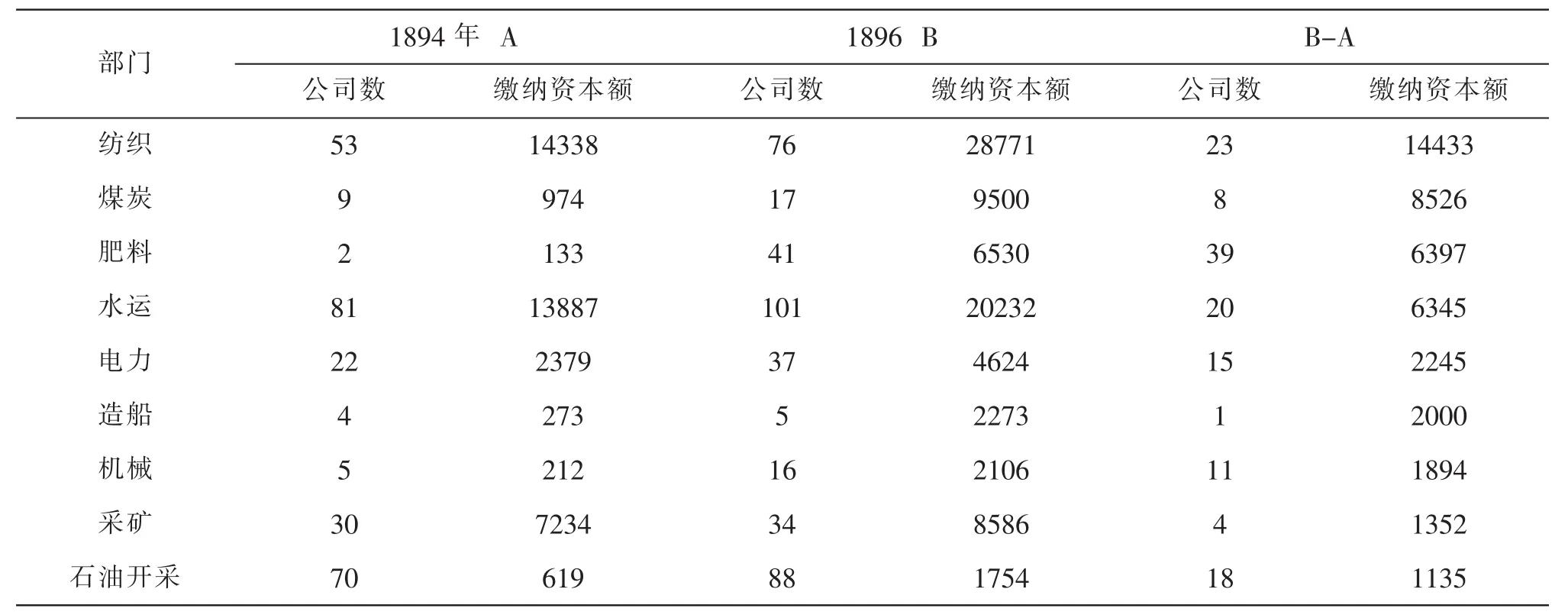

表1 1894-1896年各工业部门发展情况 单位:千日元

特殊的积累方式对日本重工业,特别是军事工业影响巨大。在日本,重工业有其特殊性,从重工业初兴之日,便与对外扩张侵略的军事紧密相连,工业的建设和发展是基于军事需要而设立的。1895年之后,更加重了重工业建设的军事色彩,以造船业为例,从1894年日本仅有4家造船企业,资本27万日元,到1896年资本已达227万日元,三年内资本增值高达8.4倍。机械制造业从1894年的5家,资本21万日元,增至1896年的16家,资本210万日元,资本增值10倍。日本的造船业在政府的扶持下迅速崛起,从 1894—1898年累计 4艘、10013吨,到1904—1907年累计47艘,79639吨。日本造船自给率日益提高,1908年日本造船厂造出两艘1.3万吨级的轮船,这标志着日本造船工业已步入国际先进行列,这又促进了日本海运航线向远洋发展,日本的海洋大国地位由此建立起来。[13]

与此同时,战争促使日本的铁路运输、煤炭生产、机械制造得到发展。战争的赔款给铺设和改良铁路提供了建设资金,战前日本主要以发行公债来筹集资金,但数量有限,比较困难。便从战争赔款中提出了1200万日元用于铁路的建设,国有铁路总里程由1894年的929公里增加到1904年的2286公里,同期私有铁路从2473公里增加到5253公里。煤炭生产在1902年的产量相当于甲午战前的3倍,机械制造也由进口变为自主制造,这为工业化提供了大量的能源和设备;铁路的发展促进了客货运输量的迅速增长,加速了工业化进展。

三、战争为日本工业化攫取了原料产地、商品输出的场所

国内市场狭小、内需不足、资源匮乏、没有殖民地,缺乏原料来源和商品倾销地,是日本作为后进的资本主义国家的痼疾,制约着工业化的发展。然而通过甲午战争,这一状况有了相当程度的改善。根据《马关条约》的规定,中国开放沙市、重庆、苏州、杭州四个港口,日本将其势力扩充长江流域,随后,日本又把福建人纳入自己的势力范围,中国成为日本的主要市场。仅以棉纱为例,甲午战前,日本棉纱在中国的市场占有率为2.5%,甲午战后,1898年升至18.7%,1900 年达到 33.1%。[14]连日本经济学家涩泽指出:日本业已达到百万纱锭,并且已在迅速发展的纺织公司和各种产品一齐涌向了中国这个巨大的市场。甲午战后,朝鲜也成为日本的殖民地,依仗不平等条约扩大对中国和朝鲜的输出,两国成为日本工业品倾销的广大市场,日本棉布、面纱不仅侵占了朝鲜棉布市场,还将印度纱赶出了朝鲜。

甲午战后,日本占领了台湾、朝鲜,获得了稳定的原料产地。这些地区物产丰富,朝鲜是粮仓,台湾更是资源丰富。台湾、朝鲜等殖民地提供了日本工业化后所缺的原料和粮食。日本占领后,日本任意奴役压榨当地居民,掠夺当地丰富的资源。日本工业化后,产业人口变动,农业人口大量移入都市,成为产业工人,造成粮食短缺,此时需要依赖粮食进口,日本地窄人稠,缺粮情况更为严重,日本之所以能顺利解决工业化后的粮食问题,全靠殖民地中国台湾地区和朝鲜“外来米”的支持。廉价米的输入,既节省了外汇,为日本工业化的发展节约了资金,并加强了日本商品的国际竞争力。

除了从殖民地掠夺外,还从中国大陆直接掠夺矿产资源。1899年4月日本与清政府签订了 “煤铁互换合同”,日本每年从大冶采购5万吨铁矿石,有效期15年。后又同清政府签订“借款供铁合同”规定:日本借300万日元给大冶铁矿,以30年为期,大冶铁矿以支付铁矿石的方式偿还日本贷款。日本从中国获得了极其廉价的矿石发展其钢铁工业。

此外,巨额战争赔款使日本得以建立金本位货币制,促进了金融的发展,顺利与国际经济体系接轨,为日本扩张军备和获取外汇创造了有利条件,也为工业生产部门进口原料创造了有利条件。

有了近十年的积累,日本工业发展开始了由以轻纺工业为中心的工业时代向以造船、钢铁、机械等为核心的重工业时代转化,整个工业生产基本实现了机械化,特别是生产动力机械化,这为各行业的发展加大了马力,其工业化基础更加雄厚。

1894年,日本全国有各类会社2844家,资本总额为2.45亿日元。这个数目仅及中国赔款3.6亿日元的67%。以甲午战争为起点的以后10年间(1894—1904年)日本的经济获得了迅速的发展。从1894年到1903年末,日本各种公司数从2067激增至9247家,其公司数量增长4.47倍,实缴资本从2.5543 亿增加到 8.876 亿日元,增长了 3.47 倍,资本额达到 9.21 亿日元,增加 3.8 倍。[15]自明治维新提出“殖产兴业”到甲午战争前,日本所积累的资本数量很有限,而日本通过战争赔款却走完了产业革命。日本1895年后5年间的工业化成就相当于1867年明治维新以来近30年的总和。

甲午战争就像是一针强心剂,给日本资本主义的发展以强大的推动力,日使日本在短短十年间,实现了资本的大量集中与积累,完成了工业革命,建立了重工业体系,实现了近代化,跨入帝国主义列强的行列。

[1] 万峰.日本近代史[M].北京:中国社会科学出版社,1978.132—133.

[2]田久川.甲午战争赔款与日本经济近代化[J].日本学刊,1997,(3).

[3]查士骥译.六十年来日本经济发展史[M].上海华通书局,1930.34.

[4] (日)井上清(尚永清译).日本军国主义(第二册)[M].上海:商务印书馆,1985.161.

[5]汤重南.日本资本的原始积累及其历史特点[C].日本史论文集,北京大学出版社,1992.387.

[6] (日)井上清.日本历史(下册)[M].天津:天津人民出版社,1976.698.

[7] (英)J.S.布朗伯利.新编剑桥世界近代史(第十一卷)[M].北京:中国社会科学出版,1999.653.

[8] 豆艳荣.日本如何使用《马关条约》赔款的[J].历史学习,2004,(11).

[9] (日)守屋典郎.日本经济史[M].上海:三联书店,1963.128.

[10]车维汉.甲午战争对日本经济的影响[J].社会科学辑刊,1998,(6).

[11]李海英、李峰.甲午战争对日本产业革命的影响[J].青海师范大学学报,1991,(4).

[12] 代鲁.汉冶萍公司所借日债补论[J].历史研究,1984,(3).

[13]朱宁.胜算—中日地缘战略与东亚重塑[M].杭州:浙江人民出版社,2007.67-68.

[14]吴廷璆.日本史南开大学出版社[M].天津:南开大学出版社,1994.475.

[15]戴逸等.甲午战争与东亚政治[M].北京:中国社会科学出版社,1994.313.

[责任编辑 于 湘]

Impact of the Sino-Japanese War on Japan's industrial modernization

LI Peng-jun

(Tourism Department, Chongqing Education College, Chongqing 400067, China)

The principal part of modern capitalism is capitalist industrialization, the core of which is the Industrial Revolution.Forcing China to sign “Treaty of Shimonoseki” after the Sino-Japanese War, Japan seized a series of aggressive rights and interests from China: extensive war reparations and large tracts of fertile land.Taking advantage of the war reparations of China, Japan rapidly completed the industrial revolution and realized its capital accumulation and concentration.Its industrial strength grew up quickly and laid a foundation for developing its capitalism by further plundering material wealth.That was the turning point of its industrial modernization.This paper studies the impact of the Sino-Japanese War on Japan's industrial modernization.

Sino-Japanese War; Japan; industrial modernization; impact

K313

A

1008-6390(2011)01-0058-04

2010-09-08

李鹏军(1978-),男,陕西渭南人,重庆教育学院旅游系,副教授,主要从事日本史研究。