侗族聚落空间形态演变的生态因素及其影响

2011-09-23范俊芳熊兴耀文友华

范俊芳,熊兴耀,文友华

(1.湖南农业大学 园艺园林学院,湖南 长沙 410011;2.湖南建科园林有限公司,湖南 长沙 410002)

侗族聚落空间形态演变的生态因素及其影响

范俊芳1,熊兴耀1,文友华2

(1.湖南农业大学 园艺园林学院,湖南 长沙 410011;2.湖南建科园林有限公司,湖南 长沙 410002)

通过对侗族聚落空间形态演变趋势的分析,研究侗族聚落空间形态演变的生态因素及生态影响。研究表明:侗族总人口的快速增长及其结构的多样性使得民居建筑在数量、形态和功能需求上产生变化;物质流和信息流的变化使得传统价值观和生活方式改变,由此导致聚落空间形态的演变。而聚落空间形态的演变对民居的生态系统影响则表现在自然生态系统的失衡危险和对民居社会生态系统中“款”组织形态这一核心因子的破坏。 二者之间有着互为因果的密切关系。

侗族聚落;空间形态;生态因素;生态影响

Abstract:Based on the analysis to the characteristics of space form evolution in Dong settlement, this paper reviews the ecological factors and the ecological impacts of this kind of evolution. The results show that: the rapid growth of the total population of Dong and the diversity of the population make the structure of residential buildings change in number, shape and function; The change of material flow and information flow change traditional values and lifestyle, which leads to the evolution of spatial form of the settlement. And the effect of this evolution on the residential ecosystem lies in two aspects:one is the unbalance of natural ecosystems; the other is the destruction of the core factors, kuan, a tissue morphology in the residential social-ecological systems. This study shows that the space form of Dong settlement and residential ecosystem is a cause-effect relationship.

Key words:Dong settlement; space form; ecological impacts; ecological factors

一、问题的提出

侗族聚落在历史发展的过程中,形成了独具特色的空间形态,在中国传统建筑的研究中有着独特的研究价值和地位。国内对侗族建筑与聚落的研究,在20世纪90年代侧重于侗族建筑形态层次的研究,著作以李长杰的《桂北民间建筑》为代表。[1]2002年后关注于聚落空间及其文化关联性,内容涉及传统聚落的人文、社会背景、聚落空间布局、乡土建筑、区划和谱系等多个方面。综观建筑学专业人士对于侗族聚落与建筑的研究,可以归纳为以下几个方面:1)对建筑单体的特征、结构、建筑内涵、文化意境的介绍和描述;如“试论侗族风雨桥的环境特色[2]”、“风雨桥建筑与侗族传统文化初探[3]”等。2)对某一地区民族建筑类型,按地域特点进行研究。如罗德启的《贵州民居》[4]、牛建农的《广西民居》[5]等。3)对侗族村寨的空间形态和环境布局特点的研究。如“浅析侗族聚落模式及建筑形式”[6]、 “传统聚落环境空间结构探析”[7]等。4)对侗族村寨的发展研究。如“侗族文化旅游开发利用研究”[8]、“榕江侗族风情与旅游开发”[9]等。5)对民族建筑的演进与区划研究。如“湖南侗族、苗族民居的比较研究”[10]、“侗族矮脚楼演进模式新探——湖南会同高椅村演进分析”[11]、“侗文化圈及传统村落研究框架”[12]等。上述文献表明,有着鲜明民族特色的侗族传统聚落,在发展过程中不断经历社会文化的变迁,而学界对侗族传统聚落的研究还存在诸多不足,如更多关注侗族聚落在传统文化下的特征和内涵研究,而对其社会发展中的新问题关注不够,更少涉及社会环境的变化与侗族聚落空间特征的相互影响关系,因而有必要就这一专题,借鉴已有的民居研究成果,对侗族民居空间演变和保护与传承做系统的研究,推进既有的民居理论。

侗族聚落在几千年的演变与发展过程中,形成了一个复合而完整的生态系统,有其独特的生态特质和空间内涵。在一定的时间和相对稳定的条件下,系统在动态中维持相对的平衡,系统本身趋于相对的稳定状态。当系统中的各要素发生变化时,反映到侗族民居聚落的空间形态上,则呈现出不同的演变趋势。本研究以湘、黔、桂毗连地区作为研究背景,以贵州从江的高增、增冲侗寨,湖南通道的皇都、高升、高团、芋头、阳烂、半坡、坪坦等典型侗寨作为主要研究对象,对侗族聚落空间形态问题进行调查,研究聚落空间演变中,民居聚落生态系统各构成要素的变化特点以及相互影响关系。

二、聚落空间形态的演变趋势及其模式

侗族聚落在形成过程中,受到地理环境、气候、材料、技术和环境观念等方面的影响,从整体形态到空间景观,都建立在对山、水的利用和适应上,并通过褐色建筑空间、灰色道路空间、蓝色水系空间、绿色植被空间和红色交流空间等五要素构成聚落的整体形象。[13]在侗族聚落,一般是由以鼓楼为代表的中心空间,统率着形式自由、高低不一、错落有致的民居组团空间和水空间,使聚落形成簇状向心的布局形式和层次丰富、各具特色的内部空间。并形成了以鼓楼为中心的“点”的聚集效应;以道路、水系为骨架的“线”形空间;以民居组团为背景的“面”状背景的群体空间效应。然而,随着民族地区旅游开发进程的加速和民族聚居区民居建设的随意性,侗族聚落的空间形态正在发生渐变。

1. 聚落空间形态的演变趋势

(1) 聚落空间色彩由褐色基底向杂色基底演变。侗族村寨的美是建立在整体和谐的环境背景之上。成片成团的民居建筑,因建筑形态的相似性与建筑材质与色彩的浑然一体,而起到一气呵成的“群体”作用。可以说,和谐的褐色基底色彩是聚落空间完整性的基础。但是,进入 21世纪十年左右,侗族村寨受到冲击最大的首先是不和谐色彩的侵入。从屋顶的颜色看,原先清一色的小青瓦屋面,开始渗入红色波形瓦、蓝色波形瓦;从外墙颜色看,干栏式木楼的墙体,被各种颜色的外墙砖所替代,在褐色的木楼群中格外的刺眼;从墙裙的颜色看,大多数木楼都穿上了红色的“砖裙”。随着褐色基底被各种其他色彩渗入,村寨基底颜色由纯色向杂色演变,如不及时控制,杂色范围将逐渐扩大,对侗族聚落无疑是巨大的破坏。

(2) 聚落形态由团聚式向发散式转变。侗族是典型的农耕型聚落,农田土地是侗族人民赖以生存的基础,所以侗族民居建筑呈密集型布置,既是节约土地之需,又具村寨防范外来侵犯之功效。 近年随着外来文化的影响以及村民对聚落文化观念的日渐淡漠、价值观念的转变,侗族“斗”①和“款”②组织对村民的制约和影响越来越小,村民更加注重自身的居住空间和居住需求,村民新建住房不愿意选择聚居区内,而是选择搬离聚落中心。如高升侗寨、高团侗寨、中步侗寨、横岭侗寨等侗族村寨中,新建民居选址的趋势均向道路两侧靠近,挤占道路沿线的农田。不靠近主要交通道路的村寨内的民居选址则通过占用水塘和农田的方法来解决用地问题。这直接导致的结果就是耕地的日渐减少、杂色建筑空间的扩大、蓝色水系空间和绿色植被空间的被挤占,聚落空间形态受到严重破坏。例如,芋头侗寨2006年-2010年,新建民居38座,部分村民建新房不拆旧房,而是在村寨中另外择地新建,使得原本就十分紧张的土地资源更为不足。其他村民则不断挤占水塘空间和山谷空隙地,进而导致村寨边界不断向外部扩散,整体空间形态扭曲。

(3) 村寨的次序由有序向无序变化。侗族村寨讲究整体空间的次序性。侗族聚落中,村民建房以“风水”为法则,因为遵循了某种潜在的规则,使乡村聚落的营建在没有规划的情况下,表现出统一和谐的次序。如通道独坡新丰侗寨中所有的民居均朝着一个方向布局,双坡屋顶在序列和朝向上呈现出高度的一致性,呈现出优美的韵律。但是,近年来侗族的新建砖房因缺乏政府的有效引导和控制,在建筑形式上随意建造,许多新建筑直接采取了“拿来主义”的方法,将外地的方盒子式的平顶砖房直接建在侗寨中,打破了村寨空间原有的次序,使得村寨空间由有序化向无序化演变,直接破坏了村寨的整体韵律。

2. 聚落空间形态的演变模式

上述各项演变趋势直接导致的结果就是侗族村寨个性特征的逐渐消失,侗民族特质化向汉族共性化方向演变,如不及时保护和控制,侗族村寨将失去少数民族的特质而泛化为千村一面的汉化村寨。侗族聚落空间的演进模式可归纳为以下两种:

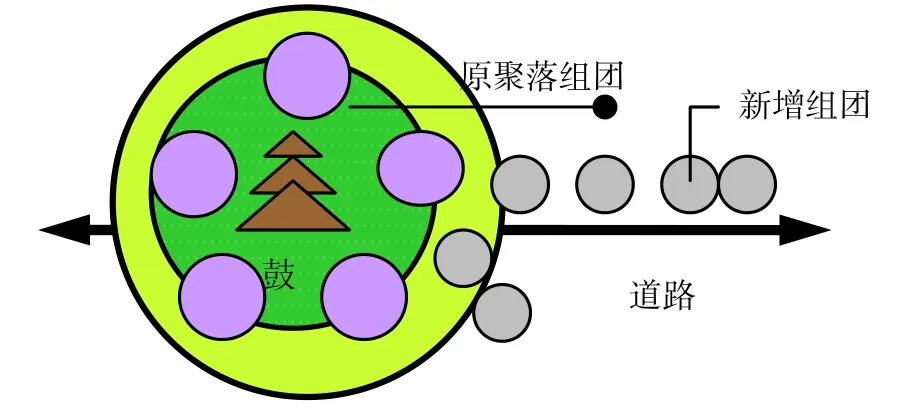

(1) 模式一:以鼓楼为中心的团状簇拥向“饼状扩散”。传统的侗寨生活主要围绕鼓楼展开,村民聚居在鼓楼周边。随着“款”约束的淡化,家庭结构的分化,住宅的外迁,村民们搬进新宅却废弃了旧宅,使团状居住空间由“团状”向摊大的“饼圈”状发展。聚落空间的构成模式由团状簇拥向“饼状扩散”的模式演进。演进图式如图1:

图1 聚落整体形态由团状簇拥向“饼状扩散”的演变

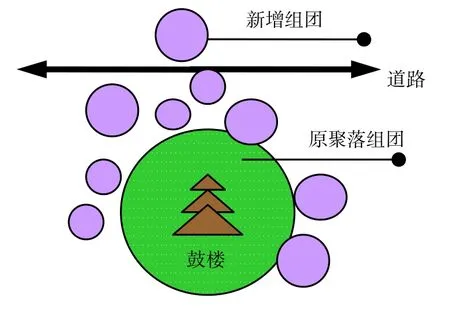

(2) 模式二:由环状集中形向沿公路“线形扩张”。在市场经济意识的冲击下,村民开始关注地段的优势,由于乡村与城市联系的逐步加强,新的乡村公路不断建设,村民住房开始逐步向道路靠拢,沿公路程线性扩张,聚落空间图式呈现如图2。

图2 聚落整体形态由环状集中向“线形扩张”的演变

三、聚落空间演变的生态因素

聚落空间的演变有着复杂的内因和外因,并直接与农村聚落生态系统的变化相关联。农村聚落生态系统是以人类活动为主导的复合生态系统,同时又是一个动态、开放的复杂系统,不断地受到外界的干扰和影响,同时其内部及其外部环境之间,不断地进行物质循环和能量的转换,系统本身处于动态的演替变化过程之中。[14]生态构成要素的变化结果通过民居建筑的形式表现出来。下面从民居生态系统的生态因素角度,分析侗族民居空间形态变化与生态构成要素的关系。

1. 聚落人类种群的变化

民居生态系统的主体是人类,人类既是民居生态系统的主要物种之一,还是民居生态系统的建造者。人类种群的双重属性表现为自然属性和社会属性,人类对环境其他因子的干扰,都有可能给自身带来破坏,因此,了解人类种群的变化对把握民居生态系统有关键作用。侗族民居聚落在人类种群中的变化趋势表现为以下几方面的特点:

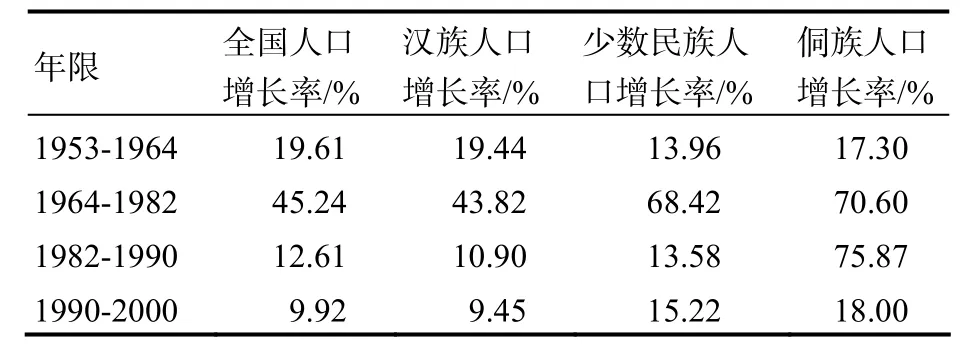

(1) 侗族总人口快速增长。侗族人口从1953年第一次人口普查时的712 802人,到2000年第五次人口普查时的2 960 293人,47年净增2247491人,增长315.50%。[15]侗族人口与全国人口、汉族人口以及少数民族人口的增长率对比见表1。

表1 侗族人口增长率对比表

可以看出,侗族人口的增长速度,除了在1953—1964年低于全国人口增长速度外,其余的时段内既高于全国人口的增长速度,也高于汉族和少数民族的增长速度。

(2) 侗族人口结构的多样性。在民居聚落生态系统中,人口城乡构成变动是侗族人口结构变化的主要趋势。侗族人民长期以来种植水稻为生,居住在农村的人口多,城市的人口比例十分有限。随着近年改革开放的不断深入,侗族人口在人口构成上发生较大的变化。1990年侗族的城市人口为8.41%,乡村人口为91.59%,到2000年第五次全国人口普查时,城市人口为17.90%,乡村人口为82.10%,乡村人口下降了9.49个百分点。[15]侗族人口结构的变化表现出两个主要特点:其一,农业劳动力向非农业产业转移特征明显。侗族民居聚落生态系统中,农村劳动力数量程下降趋势。这种劳动力的转移表现在青壮年的转移上,即侗族村落中大量的年轻人外出,幼儿和老年人留守现象十分严重。其二,产业呈多样性演替特征。以往侗族人口由于文化程度普遍偏低,其行业构成主要为农牧林渔业。随着社会经济和交流的发展,以侗族民居聚落和民族歌舞为特色的旅游活动日益受到人们的青睐,从事商业饮食业、文艺事业、社会服务业的侗族人口因此越来越多。在城镇化与旅游业等外力作用下,侗族聚落的产业结构演替表现为快速多样化和快速形成优势特色产业的过程。

侗族人类种群的上述变化,对于侗族聚落空间形态的影响表现为:1)在侗族民居聚落生态系统中,侗族总人口的增长使其整体上对土地、物质等的需求不断扩大,聚居地的范围也随之扩大。这对其他生物种群和环境因子产生了强烈的干扰作用。如果不及时正视和认识到其生态结构的变化和将要带来的影响,侗族民居聚落山、水空间的完整性将受到严重的挑战。2)人口结构的变化必然引起农村民居生态系统的超常震动,劳动力的缺失使人类种群维护生态系统的能力减弱,生态失衡的危险加大。同时人口结构的变化必然导致以农耕生活为主的生产方式的改变和需求的改变,使侗族居住建筑的空间功能上呈现多样化的特点,建筑商业需求的加大导致以火塘为中心布局和干栏式吊脚楼建筑风格的改变,底层架空的“干栏”居住形式被底层门面所替代,依山就势的居住习惯向沿道路搬迁,导致居住空间的“线型扩张”。

2. 物质流的变化

侗族人民大多生活在交通极为不变的山区,以往一直处于极为封闭、自给自足的生活状态,因此聚落的物质流动呈现出流动速率低、涉及的物质种类少、过程类型简单等特点。随着社会经济的高速发展,全国公道路系统的建设与完善,带来了物质流动方式和速度的根本改变,大量的侗寨由原来的步行进入,发展到了车行进入,大量物质的输入或输出依靠现代交通工具来完成。物质流动方式的改变,使得物质在自然生态系统中的流动速度加快,表现在侗族民居聚落中便是新型材料的进入和使用。在缺乏建设规划引导和有效管理的情况下,各种不协调的建筑材料及色彩被村民自发地使用,必然导致聚落空间由褐色基地向杂色基底的变化。

3. 信息流的变化

信息流的传递方式是电视、书刊、广播、报纸等媒介,其数量决定了信息流的数量。侗族人民自宋代以来就一直在“溪峒”③的大大小小的“坝子”④中依山伴水聚居生活,[16]所生活的自然环境山峦起伏、地势复杂、溪流纵横,交通阻隔,崇山峻岭形成一个个天然的屏障,将侗族人与外界隔绝开来,因此,侗族人民长期与自然界之间进行的是狭义的物质交换活动,缺乏与外界社会的能量与信息交换,使得很多民居聚落处于信息闭塞,对外交流不畅的状态。但是,这种信息流障碍也是侗族传统的民居形式得以保留的历史原因之一。传统的侗族聚落中,“天人合一”、“万物有灵”的思想观念影响了村寨的选址、建设以及民居建筑的发展演变。侗族人认为,人类与山林树木及宇宙万物的关系应该是“共生共荣”,这种人与自然和谐共存的自然生态观,是侗族聚落生成和发展的内在原因,并以物化的形式渗透到村落的各个层面中,体现了侗民族的生态理念和智慧。然而随着电视、电脑信息的迅速普及,信息流的变化直接影响了侗族人民尤其是年轻人的价值观,大大改变了侗族人民生活方式的取向,年轻一代追求现代生活的愿望迫切,对物质的追求使他们在建筑选址和建设中更关注个体需求,忽略整体环境的协调与生态保护,最终导致聚落空间的缺失。

四、聚落空间演变的影响

侗族民居聚落空间的演变最终导致原有生态系统的改变,这种改变突出表现为对民居聚落的自然生态系统和社会生态系统的影响。

1. 对自然生态系统的影响

侗族聚居地相对集中,其自然生态系统的特点与民居聚落的形成有着密不可分的联系。侗族自然生态系统内容包括森林、草地以及水生生态系统,其中,侗族聚居地中以森林生态系统和水生生态系统的特征最为突出。侗族人民针对山多丘陵多、河滩稻田少的地势环境,施行分层种植的生产措施,构建了分层利用的自然生态体系。[17]近年随着居民建房的急剧增多,木材需求量大大增加,杉木作为侗族的主要建筑材料来源,被成片砍伐的现象严重,特别是村寨周边的林地砍伐更为突出。如芋头侗寨是典型的山脊型布局村寨,建筑随山而建,村寨的主要道路沿山脊布置,山水空间的视觉感受突出。然而,因无有效保护措施,主要视线范围的山体均遭到严重的砍伐。侗族虽有间伐的传统,但当需求量远远大于供给量时,已不能保证山体环境的完整性。由于砍伐的速度远远超过造林的速度,目前大部分侗族村寨需要建房的木头只能从外地采买。以上对自然生态系统的影响直接表现为:山林植被的破坏导致水土流失速度的加快;局部小气候条件的散失,恶劣气候频仍;土壤保水性能的降低导致水环境的改变。

2. 对社会生态系统的影响

民居生态系统的社会生态环境包括人类种群的心理状态、风俗、社会道德水平、伦理、宗教、信仰、习惯、品质、科学文化、人类相互关系等诸多方面,其中,心理状态与科学文化起着基础作用。在侗族聚居区的社会生态系统中,“款”组织的社会形式是形成和继承这种独特的社会生态系统的根基和纽带。侗族之所以能自立于民族之林,并在与历代封建王朝及其地方政权的长期斗争中保持自己的领地和文化,并使本族人口得以发展壮大,完全是依靠“款”组织带来的内部团结与凝聚力。[18]因此,款组织这种以血缘(“补腊”或“斗”)作为民族亲和力的基石,以款组织及款文化作为民族凝聚力的纽带,是侗族民居社会生态系统的重要因素,并由此产生了侗族独有的鼓楼文化,以及独特的民居聚落形态:即以鼓楼为中心的聚集效应,整个村寨呈现出一种秩序化的内聚向心式布局形态。而侗族民居聚落的“饼状括散”和“线形扩张”的空间演变形态,无疑大大削弱了聚落的整体形象,淡化了以鼓楼为中心的凝聚力。在以“团聚”为特征的侗族民居社会生态系统中,“款”组织形态和精神文化是这一生态链的核心因子,一旦该因子受到破坏或断裂,则侗族民居聚落的特质也就会随之散失,失去特色而成为同质化的民居聚落。

总之,侗族聚落空间的形态的变化与民居生态系统有着互为因果的密切关系。传统的侗族聚落之所以有着高度的环境协调性,在于聚落生态系统各部分的和谐稳定。当聚落生态系统各构成要素随着侗族人口在数量、结构上的变化、外界信息、能量流的变化,对侗族聚落的空间形态将产生重大的影响,而聚落空间形态的变化又将导致自然生态系统和民居生态系统的失衡。生态平衡失调的初期往往不容易被察觉,但一旦发展到出现生态危机,外界的干扰因素所导致的系统变化超过其自身的调节能力,整个聚落生态系统的总生产力就会出现衰退,系统的结构和功能失调,最终将导致原有生态平衡的破坏,并很难在短期内恢复平衡。因此,必须重新审视和研究侗族聚落的整体生态特征,并结合侗族聚落生态系统的演替,对聚落未来的稳定性和不稳定性作出预测。这对于侗族聚落的规划、建设、管理等实践工作将起到重要的指导意义,并使得对侗族聚落生态系统的稳定性研究成为更为关注的研究内容。

注释:

① “斗”即房族,以少则十几户,大则二、三十户五代以内有血缘关系的家庭组成,一般都有共同的祖公。

② 侗族每一村寨由同一族姓的家庭组成,不同族姓的相邻村寨通过联盟形成“款”组织,成为以地域为纽带的村与村之间的自治与自卫的联盟组织。

③ 指侗族先民所居住的自然环境。峒的异体字为洞、硐、峝,指由山间盆地、平地或坝子之间的山梁围成的自然地理区域就称为“溪峒”。

④ 云贵高原上局部平原的地方名称。主要分布于山间盆地、河谷沿岸和山麓地带。

[1] 李长杰.桂北民间建筑[M].北京:中国建筑工业出版社,1990:50-59,253-260,346-348.

[2] 韦玉姣,韦立林.试论侗族风雨桥的环境特色[J].华中建筑,2002(3):97-99.

[3] 唐国安.风雨桥建筑与侗族传统文化初探[J].华中建筑,1990(2):70-75.

[4] 罗德启.贵州民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2008:45,106,262.

[5] 牛建农.广西民居[M].北京:中国建筑工业出版社,2008.

[6] 常 征.浅析侗族聚落模式及建筑形式[J].河南纺织高等专科学校学报,2004(2):1-3.

[7] 业祖润.传统聚落环境空间结构探析[J].建筑学报,2001(12):25-27.

[8] 潘善环.侗族文化旅游开发利用研究_以广西三江县为例[D].南宁:广西师范大学,2005.

[9] 杨秀彬.榕江侗族风情与旅游开发[J].贵州教育学院学报:社会科学版,2003(5):82-84.

[10] 戴 菲.湖南侗族、苗族民居的比较[D].长沙:湖南大学,1999.

[11] 蔡 凌.侗族“矮脚楼”演进模式新探一湖南会同高椅村建筑演变分析[J]. 华南理工大学学报:自然科学版,2002(10):51-55.

[12] 蔡 凌.侗文化圈传统村落及建筑的研究框架[J].新建筑,2004(6):7-8.

[13] 范俊芳.侗族村寨空间构成解读[J].中国园林,2010(8):76-79.

[14] 刘邵全. 农村聚落生态研究——理论与实践[M].北京:中国环境科学出版社,2006:23.

[15] 姚丽娟,石开忠.侗族地区的社会变迁[M].北京:中央民族大学出版社, 2005: 151-155.

[16] 廖君湘. 南部侗族传统文化点研究[M].北京:民族出版社, 2007:76.

[17] 魏智勇,陈日晓. 环境与可持续发展[M].北京:中国环境科学出版社,2009.

[18] 吴 浩.中国侗族村寨文化[M].北京:民族出版社,2004:464.

责任编辑:陈向科

Ecological factors and impact in space form evolution of Dong settlement

FAN Jun-fang1,XIONG Xing-yao1,WEN You-hua2

(1. Gardening and Horticultural College, Hunan Agricultural University, Changsha 410128, China;2. Hunan Jianke Garden Construction Division Ltd. , Changsha 410002, China)

K928.5

A

1009-2013(2011)01-0057-05

2010-12-29

湖南省软科学研究课题(2007ZK3110)

范俊芳(1969—),女,福建建阳人,博士,高级工程师,主要从事城市及风景园林规划设计与教学。