电视透视下吞咽能力检查在口咽期吞咽障碍中的应用①

2011-09-23万萍DingRuiying祝乐群黄立张宏黄昭鸣

万萍,Ding Ruiying,祝乐群,黄立,张宏,黄昭鸣

吞咽障碍是指固体或液体从口腔至胃的传递过程中出现运动障碍或传送延迟,可造成误吸、肺炎、营养不良和脱水等并发症,可独立地影响病死率[1]。目前针对吞咽障碍的检查方法主要有:询问病史、口咽功能检查、洼田饮水试验、电视透视下吞咽能力检查(videofluoroscopic swallowing study,VFSS)等[2]。由于VFSS在诊断吞咽障碍方面可以提供更多的评价信息,如是否存在安静误吸等,故常被认为是诊断吞咽障碍的“金标准”[3]。本研究采用VFSS对16例吞咽障碍患者进行分析,旨在明确吞咽障碍产生的部位,为制订针对性吞咽训练计划寻找依据。

1 资料与方法

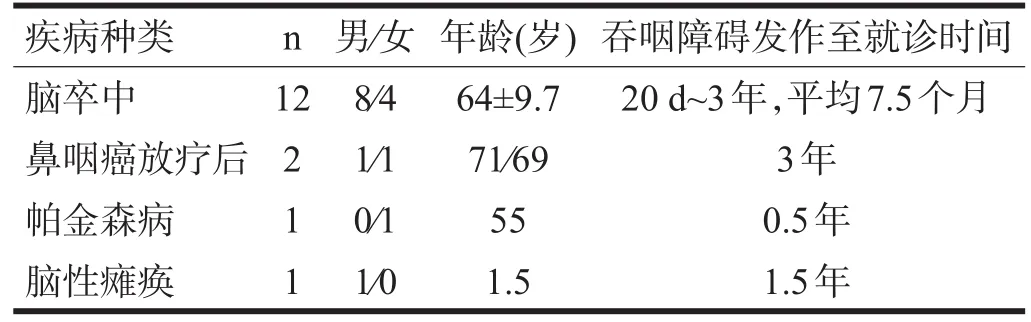

1.1 一般资料 2009年3月~2010年12月岳阳中西医结合医院言语障碍专科门诊接受治疗的吞咽障碍患者20例,其中16例接受VFSS。纳入标准:①符合吞咽障碍的定义,有饮呛、嗓音湿润和/或反复肺炎发作史等;②知情同意。排除标准:①病情危重、重要脏器功能衰竭或意识障碍;②有智力精神障碍,或不能配合检查。入选患者一般资料见表1。

表1 患者一般情况

1.2 设备及方法 采用岛津医用诊断X线遥控透视摄影系统BSX-150B进行透视检查。该透视系统能够实时采集透视过程的数字图像(3.75帧/s),可随时反复播放,测量吞咽各个阶段的时间。采用青岛东风化工有限公司硫酸钡Ⅱ型干混悬剂制备50%(w/v)、270%(w/v)的混悬液作为稀液体、稠糊状食物替代品,用涂有稠钡的饼干作为固体形态食物的替代品,并进行单对比造影检查。

1.3 研究方法 采用正位及侧位研究,对吞咽困难的影像学表现加以分析,主要观察指标:①口腔滞留量:一次吞咽后,口腔残留食物占吞咽前食团总量的百分比[4];②会厌谷、梨状窝滞留量:一次吞咽后,会厌谷及梨状窝残留物占吞咽前咽部食团总量的百分比[4];③口期时长:指舌尖舌体顶住上颚起食团开始向后运动至食团头部到达下颌骨下颌支下缘的时间,口期时长正常值为1~1.5 s[4];④咽期起始时间:食团头部到达下颌骨下颌支下缘的时间至提咽开始之间的时间差,正常值为0~0.2 s[4-5];⑤咽期时长:指提咽开始到食团头部通过食道上括约肌的时间,咽期时长正常值≤1 s[4];⑥渗入与误吸[6];⑦误吸时间[4];⑧误吸量:误吸的食团量占咽期吞咽前咽部总量的百分比。由经过吞咽困难诊治训练的美国言语治疗师、康复科医师以及放射科医师3位共同分析透视录像,针对以上指标达成一致结论,并记录异常特征。

2 结果

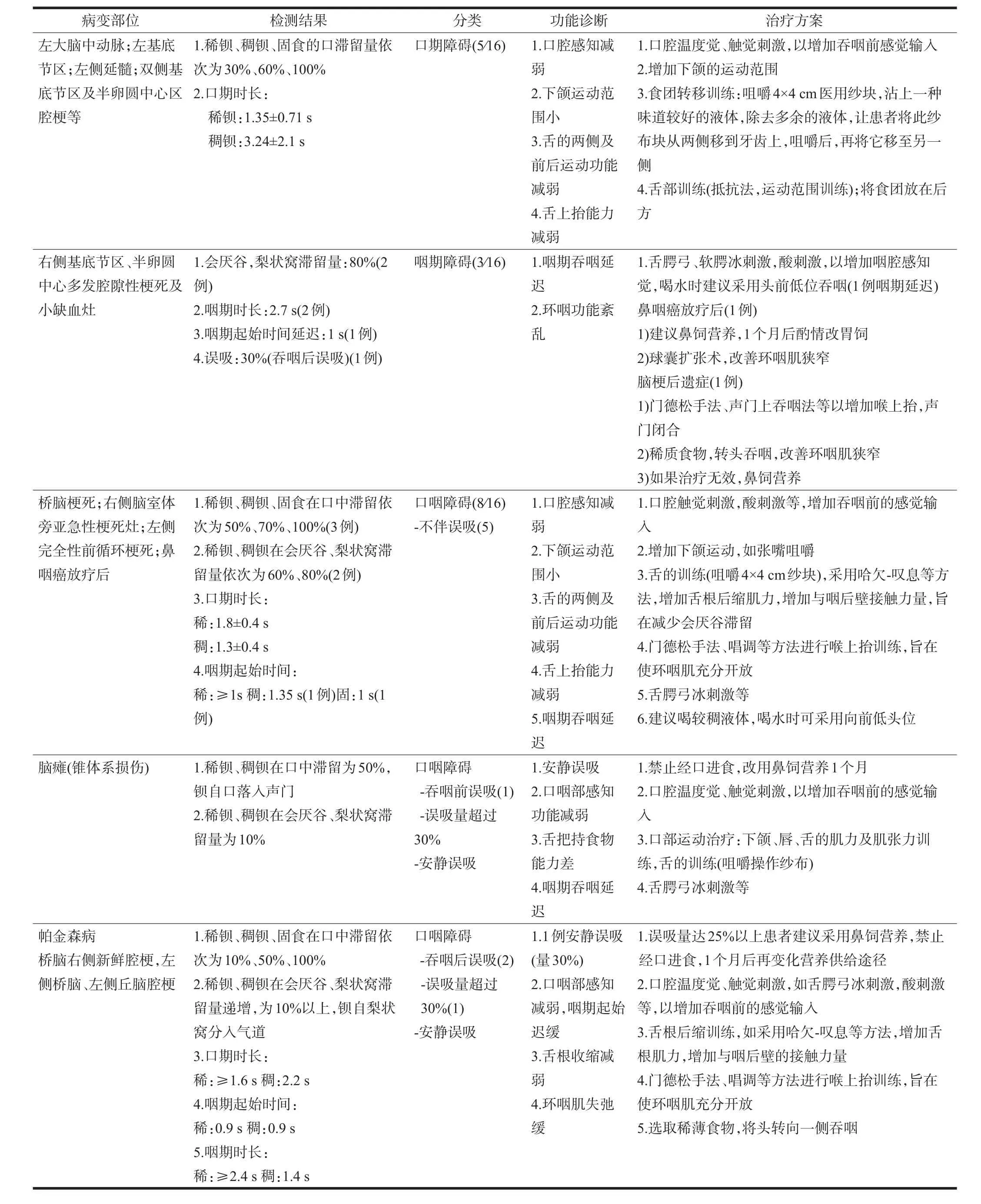

5例为口期吞咽障碍;3例为咽期吞咽障碍,显示存在咽期起始迟缓,其中1例表现为吞咽后误吸;8例为口咽期吞咽障碍,其中5例不伴误吸,3例伴有误吸,其中2例为安静误吸,1例表现为吞咽前误吸,1例表现为吞咽后误吸(梨状窝滞留引起),1例无法判断误吸的时间。4例误吸患者中,有3例存在钡剂25%以上的重度误吸,1例存在5%的轻度误吸。具体见表2。

3 讨论

正常的吞咽过程受大脑皮层、皮质延髓束、脑干神经核、吞咽中枢和脑神经、脊髓神经控制,需要口腔、咽部、食管协同运动完成,分为口腔、咽部、食管3期[1]。一般而言,脑神经性疾病如脑卒中、脑瘫、帕金森病引发的吞咽障碍主要损害吞咽过程中的口期、咽期运动及感知功能。口咽期吞咽障碍主要因神经性疾病所导致,但口咽期吞咽障碍并不等于神经性吞咽障碍,它是由于口部和∕或咽部的解剖异常如狭窄、蹼状结构、肿瘤、憩室以及水肿导致口咽期吞咽障碍,如鼻咽癌放疗后的远期并发症表现[4]。

徐晓彤对47例脑梗死后吞咽困难患者及5例健康对照者进行研究,认为VFSS对吞咽困难的检出率明显高于洼田饮水试验和咽反射(P<0.01)[7]。因此,吞咽困难患者可常规行VFSS,已得到国际认可,但目前尚无统一的参考标准。本研究采用8个可以量化的指标,其中咽期起始时间代表咽期迟缓的程度,主要反映咽腔的感知障碍;口咽腔残留物反映口咽部肌肉运动障碍;口期时长与咽期时长可反映口咽部吞咽功能的效率以及肌肉运动的协调性等[4]。

本研究的16例吞咽困难患者,有5例为口期吞咽障碍(31.2%),3例为咽期吞咽障碍(18.8%),8例为口咽期吞咽障碍(50%)。

5例口期吞咽障碍的滞留物大多停留在嘴唇及舌面上,说明唇及舌的肌力、肌张力以及舌的运动范围减少,且随着食物黏度增加(稀、薄、固),口内滞留量增加,说明舌肌的收缩力量减弱[4];针对性治疗策略在于增加吞咽前的口部感知觉,并增加唇、舌的收缩肌力,以及向后推食物的力量。

3例咽期吞咽障碍,其中1例只出现咽期起始时间增加(1 s),患者主诉及洼田饮水试验显示Ⅳ级,说明此类患者在吞咽稀薄液体时,由于咽期没有启动,稀薄液体借重力迅速洒入咽腔,增加进入气道的风险,患者容易出现呛咳。因此治疗应侧重于咽腭弓冰刺激(激发咽期);另外,采用头前低位的姿势有助于避免呛咳(被动关闭气道)。

8例口咽期吞咽障碍中有5例不伴喉渗入或误吸现象,随着食物黏度的增加,吞咽困难加重:对易于吞咽的稀钡,尽管存在咽期迟缓现象,一旦咽期启动,环咽肌功能尚正常,且梨状窝有食物积累,便出现环咽肌启动,故出现小口多次吞咽动作,未见渗入或误吸现象;因此,对于这5例口咽吞咽障碍患者的病因主要考虑是口咽部吞咽肌功能普遍减弱,包括舌根的后缩运动及咽壁前移运动均减弱,且喉上抬力量减弱,针对此类吞咽障碍的训练侧重于增加舌肌力量,舌根后缩(哈欠法等)及喉上抬训练(唱调法、门德松手法),通过腭咽弓的冰刺激,以激发咽期运动等。

吞咽障碍的重要威胁之一在于误吸。Mark等证实,VFSS不仅能准确发现吞咽中是否存在误吸,更可发现误吸的原因,尤其对隐匿性吸入的诊断有决定性意义[8]。本研究中有4例存在误吸,其中3例为安静误吸,1例脑瘫儿童为吞咽前安静误吸,由于舌头运送食物的控制能力欠佳,或咽期启动迟缓,而出现食物落入开放的气道内,即在咽期启动之前出现吞咽前误吸。理论上,在咽期未启动之前,无法诊断环咽肌功能失弛缓等病因[4],且脑瘫患者的环咽肌功能很少受损,因此脑瘫儿童的误吸并非环咽肌功能减弱所致。另2例为吞咽后误吸,均表现为咽期启动之后,环咽部无明显开放,少量食团呈线状流入食道,吞咽后梨状窝内的残留钡剂返流入气道内。已知环咽部(上食道括约肌及环咽肌)的感觉与运动由舌咽神经的感觉纤维和迷走神经的随意运动纤维所支配。舌咽神经及迷走神经损伤之后,会引起其所支配环咽部的感觉及运动障碍,因此无论何原因引起的神经严重损伤(如本研究中1例鼻咽癌放疗后患者[9],以及1例脑卒中口咽吞咽障碍患者[10]),均可能使患者误吸时无呛咳或出现干吞等动作,引起安静误吸[10]。环咽部失弛缓的病因包括:喉的向前上运动能力减弱,因此牵引环咽部开放的力量减弱,另外,由于环咽部感知食团压力的敏感度下降,再加上环咽部瘢痕狭窄(鼻咽癌放疗后[9]),便出现环咽部未及时出现弛缓反应,因此环咽部开放减弱,食团进入有限。1例帕金森患者的气管前壁可见钡剂附着[4,11],但录像未捕捉到误吸的动态过程,故无法判断误吸的时间。本研究未出现吞咽中误吸的案例。

张婧等认为,误吸与舌运动减弱、舌与硬腭接触不良、会厌返折不全、声门关闭不全、喉上抬延迟且幅度降低、吞咽延迟及穿透有关[12]。但本研究发现,误吸的成因判断还应充分考虑误吸出现的时间(吞咽前、中、后),即吞咽前出现误吸,与口咽感知减弱、舌控制食物能力减弱、咽期延迟有关;吞咽中误吸与会厌返折不全、声门关闭不全等有关;吞咽后误吸则与喉向前向上运动延迟且幅度降低、环咽部失弛缓、喉肌疲劳等有关。对于误吸量达25%以上的患者,建议接受鼻饲营养1个月(VFSS检查时每次吞咽均出现10%的误吸时,建议其他方式进食[1]),同时接受吞咽感觉刺激,口部运动治疗等;对于环咽肌失弛缓,除采用喉上抬训练、门德松手法之外,酌情进行环咽肌球囊扩张术或环咽肌切断术[9]。另外,在吞咽康复治疗时,可适时调整食团质地(如改为稀薄易吞食物),吞咽时将头转向一侧等。

表2 VFSS检查结果及对应的吞咽康复治疗

本研究结果显示:①咽期起始时间可反映咽期延迟的程度;②口、咽腔食物滞留,以及口咽通过时间(口期时长+咽期时长)可综合反映吞咽的效率,吞咽肌群的肌张力障碍等;③误吸与吞咽的时间关系:有助于判断误吸的成因;④VFSS检查的量化研究有助于指导吞咽的康复治疗。

本组患者的临床表现、VFSS所见,我们据此所做的功能评定及建议的康复方案总结于表2。

在本研究中,通过X光吞钡透视检查所获得吞咽障碍的功能诊断,有助于制订合理的吞咽治疗计划;但所采用的吞咽治疗方法的有效性仍需要得到后继研究的进一步验证。

[1]窦祖林.吞咽障碍评估与治疗[M].北京:人民卫生出版社,2009:87-88.

[2]李继安.吞咽困难临床评估与功能检查[J].中国综合临床,2005,21(11):1045-1046.

[3]Ding RY,Logemann JA.Evaluating Oropharyngeal Swallowing Disorders Using Videofluoroscopy[J].中国康复理论与实践,2007,13(9):819-821.

[4]Logemann JA.Evaluation and Treatment of Swallowing Disorders[M].2nd ed.Austin,Texas:RRO-ED,Inc.,1998:27-35,251-275,324,195-196.

[5]朱昭环,周轲,肖峰,等.正常吞咽及吞咽障碍咽部X线动态造影观察[J].现代医药卫生,2009,25(2):173-174.

[6]Rosenbek JC,Robbins JA,Roecker EB.A Penetration-Aspiration Scale[J].Dysphagia,1996,11:93-98.

[7]徐晓彤,杨惠珍,姜卫剑.脑梗死后吞咽困难的电视透视检查(附47例分析)[J].医学影像学杂志,2005,15(10):843-846.

[8]严文伟,宋郑宏,谈雪梅,等.透视吞咽功能检查在老年人误吸诊治中的应用[J].中国康复医学杂志,2006,21(12):1125-1126.

[9]陈伟雄,王跃建,张剑利.鼻咽癌放疗后吞咽困难的外科治疗初探[J].中国耳鼻咽喉颅底外科杂志,2010,16(3):200-205.

[10]李冰洁,张通.脑卒中所致吞咽障碍的影像学研究[J].国外医学临床放射学分册,2005,28(1):1-3.

[11]高翠莲,王彩静,李辉.吞咽功能康复训练对改善血管性帕金森综合征患者吞咽障碍效果观察[J].中国实用神经疾病杂志,2010,13(11):19-20.

[12]张婧,王拥军.脑卒中后吞咽困难的影像学分析[J].中华神经科杂志,2006,3(5):305-308.