中顾委委员暮年问政

2011-09-21苏永通聂萌房珊珊

■文/苏永通 聂萌 房珊珊

中顾委委员暮年问政

■文/苏永通 聂萌 房珊珊

■http://yongtongsu.blogbus.com/

“年轻的时候,我们追随共产党究竟是为什么?还不是为了建立一个民主、自由、富强的国家吗?”

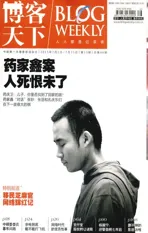

>>新闻提示

1982年,在邓小平的倡议下,中共中央顾问委员会(简称“中顾委”)成立,他亲自担任中顾委主任。这是一个过渡性组织,但因其是诸多重量级中共元老的大集合而富有威名。它存在到1992年,包括邓小平在内的开国一代中共领导人们,借此逐步退出第一线,完成了执政党中央机构的年轻化。如今,中顾委已撤销了近二十年。虽然机构不存,但这些威名赫赫的党内老人们,依然发挥着隐隐的力量。

邓小平来了。

这是1993年10月19日,中共十四大闭幕之后。中国改革开放的总设计师已经88岁高龄,他以接见全体代表的方式出现。《邓小平的最后二十年》中写道:望着年富力强的党中央总书记江泽民,他笑了。

此时,中共中央顾问委员会(以下简称“中顾委”)已经撤销。这个成立于1982年的机构,因集纳了诸多重量级中共元老而富有威名。邓小平亲自担任中顾委主任,宋任穷、薄一波等人曾任副主任。

中顾委在1992年撤销之后,绝大多数成员已完全引退。但也有例外,其中部分人仍在政坛上发挥余热,甚至影响了中国的走向。一个最典型的例子是,1992年,邓小平“南巡”并发表重要讲话,中国的市场经济从此正大光明地走上舞台。

参加党代会是老人们介入政治的方式之一。作为一种特殊的政治安排,特邀代表具有与正式代表同样的权利,也是党的老人们在政治舞台上少有的公开亮相。自1987年十三大起,每届党代会都会设40~60名特邀代表。

除了邓小平,原中顾委副主任薄一波、宋任穷都曾以特邀代表的身份亮相。

1997年9月,将以特邀代表身份参加十五大的宋任穷,专门约见《人民日报》记者,表达“一个老党员的祝愿”。报道中说,宋老越说越兴奋,硬是要从轮椅上下来自己走走。

原国务院副总理薄一波不仅是十五大和十六大的特邀代表,还以大会主席团常务委员会成员身份,同在任领导人一起在主席台前排就座。薄先后协助邓小平、陈云,连任两届中顾委排名第一的副主任。1999年,他还登上天安门城楼,参加国庆50周年庆典。

在原中顾委委员中,还有相当一部分是原各省一把手,以原广东省委第一书记任仲夷最为人熟知。他退休后的参政方式颇为不一般。

倡导者1982年,在邓小平的倡议下,中共中央顾问委员会(简称“中顾委”)成立,他亲自担任中顾委主任,图为1992年邓小平参观深圳仙湖植物园。

1985年,他选择一退到底,包括未出任省顾委主任。依照惯例,任仲夷没有被组织列入十三大(1987年)代表候选人名单,却意外被数百名党员联名推荐并全票当选,又高票连任至十六大(2002年),创下党代会正式代表参会次数和年龄之最。

2002年十六大,88岁的任仲夷在卫生间被中外媒体包围。他在会上重复自己在十五大时所引用过的邓小平的话:“要警惕‘右’,但主要是防止‘左’。”老人还不忘其一贯的幽默:“三个代表”要当一辈子,党代表不能只在开会期间当一次。任仲夷每次参会都被期待着发言。

2004年3月,任仲夷突然吩咐儿子把院子里的门槛锯掉,原来,他的好朋友于光远要从北京飞来。

自从2005年起两度脑血栓之后,于光远才基本上停止外出活动。之前,他“坐轮椅飞天下”,平均每个月出差两次。许多年迈的老人们,把晚年的大量时光,都用于公开的各种学术思想活动。

“任老在的时候,几乎每次研讨会他都参加。”广东省委宣传部理论处官员关山说,“有人说他高调,但我感觉这是一种使命感吧。”广东的许多年轻学者和新闻记者,都曾与之交流。

任仲夷善于把一些敏感议题变得富有弹性。如,他妙解“和谐社会”:“和”左边为“禾”,右边是“口”,即人人有饭吃,而“谐”左边为“言”,右边为“皆”,即人人有言论自由。又如,他认为,稳定是动态的稳定,只能用改革来求稳定。“不单对我,许多人在场时,他也不避讳,很坦荡,已经无所顾忌了。”曾为任仲夷做大量口述的关山说。

中共十四大,两届中顾委委员刘华清以76岁高龄当选政治局常委、中央军委副主席,成为江泽民的军事助手,直至1998年卸任。近几年随着中国制造航母的消息频现报端,这位“中国航母之父”再次受到国内外关注。

一些老人被安排进入政治性团体,以“半官方”或“非官方”身份继续活跃在政治舞台。原上海市长汪道涵1991年11月出任海峡两岸关系协会首任会长,直至2005年12月去世。他与原台湾海基会董事长辜振甫的置酒言咏式的会谈方式,成为绝响。

原国新办(中央外宣办)主任朱穆之,因人权议题频繁发言,反击西方指责。1993年,中国人权研究会成立,朱穆之出任首任会长,后任名誉会长。1999年中国驻原南联盟大使馆被炸,朱穆之接受《人民日报》采访时说:“没有主权,哪来的人权。所以还是邓小平说得好:‘真正说起来,国权比人权重要得多。’”

在党内,薄一波则是较早主动撰写回忆录的中共高层官员。他1988年之后担任中央党史领导小组副组长,并把大量精力用于党史研究和著述,已出版《若干重大决策与事件的回顾》(1 9 9 1年上卷、1993年下卷)、《七十年奋斗与思考》(1996年上卷)等。前者是带有回忆并带有研究性质的有关中国当代史的专著,涉及了党内在一些重大问题上的分歧,后者则是薄一波的个人回忆录。

与这些还算活跃的老人相比,有些老人因年龄、身体或其他特殊因素深居简出,但仍保持对政治和时局的高度关注。

开国上将张爱萍自1987年退休之后,几乎不再参加官方组织的任何政治性活动,喜欢谈诗论赋。但他的儿子张胜在2008年出版的《从战争中走来—两代军人的对话》中提到,1989年之后,张爱萍在报纸上看到重走集体化道路的河南南街村,创造“没有腐败”、“共同富裕”等奇迹,便给《人民日报》和中央电视台写信,《人民日报》刊登了他的来信,中央电视台却没有播出,于是执拗的张爱萍自己去了南街村考察。

张胜回忆说,父亲还给中央相关同志直接通了电话,但对方“没有明确的态度”。儿子跟他也有分歧:“你这样起劲地为它(南街村)奔走,难道它真的是今后的方向吗?”张胜写道,“我觉得父亲真的已经老了,他已经不能敏锐地洞察周围的政治气候了,他显得是那样固执,那样的天真,那样的不合潮流。”

95岁的原中共中央副主席汪东兴则对当下社会风气不满,据他的女儿汪延群转述,他觉得“时代是退步了”,人都“钻钱眼里了”。他最近也关注利比亚问题,“说帝国主义就是帝国主义,打人家国家还特别有理”。

汪东兴每天都要看《人民日报》,从头到尾看,还有《环球时报》、《南街村报》等。这些“学习”每天会占据他4个小时。最近,汪东兴又在通读毛选。

中顾委中共十二大—选举中央委员和中顾委委员,代表们在写票。(上图),任仲夷参加1986年广州地区春节联欢会(下图)。

“他碰到问题会到里面去找答案。”老干部们时常会受邀到地方“考察指导”,这使得他们的晚年活动在局部被公开。

汪东兴每年必定外出参加的活动,是在毛泽东诞辰日和忌辰日,去毛主席纪念堂。至于去地方上“考察”,汪东兴的女儿汪延群说,自从知道地方花了多少招待费之后,汪东兴再也不去了。

“到省里必须派个什么人来陪,吃饭也陪,做这个也陪那个也陪,这种规矩我爸就很反感。”汪延群说。他后来也不去公园散步了,老人对他的警卫需要买票进公园忿忿不平,在他的意识里,“公园是国家的,人人都应该平等”。

老人们心系这个国家的出路,但由于对历史政治的不同理解,他们形成不同的群体。

任仲夷关于邓小平与广东改革开放的一篇谈话,2004年曾在《炎黄春秋》等多家刊物上同时刊发,反响强烈。任仲夷认为,可以大胆“学习借鉴人类政治文明的有益成果”,尤其是西方一些发达国家的政治文明。

原中顾委委员朱穆之,2009年则在《求是》杂志所属的《红旗文稿》上发表文章《关于中国模式问题》,称“所谓西方民主,不仅中国人民早就看透唾弃,现在也日益在越来越多的国家破产”。

作为历史亲历者,他们更不时在一些党史细节上,或明或暗地指责对方有误,这主要体现在一些个人发表的回忆文章或传记中。

汪东兴的子女正在给汪做回忆录,已完成第一部。汪延群说,汪东兴直接参与了粉碎“四人帮”的行动,但他对“四人帮”的定性持保留态度,还批评有的人“把‘文革’撇得那么清”。

作为毛泽东时代的中办主任,汪东兴很在意社会对毛泽东的各种评价,却不在意自己的“凡是派”标签。

“他承认自己有‘两个凡是’的思想,但是他说第一我不是‘两个凡是’的创造者,我也没这水平,发明人死了,你现在把那时候开会的东西拿出来,会觉得特别好笑。”

汪延群说,他们专门给汪东兴录音录像,以免“他百年以后有人说我们造谣”。

个人史,往往伴随着争议,但党史界认为,史料的增加有助于令真相“越辩越明”。

2004年,《吴德口述:十年风雨纪事》出版,再版时,出版社发表声明,“特向吴桂贤同志深表诚挚的歉意”。吴德在口述中称时任政治局候补委员吴桂贤“跟着‘四人帮’跑”,引发吴桂贤的不满,并诉至法院。

“早年实现自我,中间失去自我,晚年又回归自我。”这是2000年,原新华社副社长李普撰写《悼胡绳》时,援用蔡仲德评论他老丈人冯友兰的话,评价原社科院院长胡绳。《炎黄春秋》副社长杨继绳据此归纳出“两头真”——意即“年轻时代为追求真理真诚地参加革命,离休以后大彻大悟,真诚地面对社会现实”——这个词迅速成为党史研究热词。原中顾委委员、文艺理论家周扬等人,都曾被评价为“两头真”。

2004年,原中顾委常委、国务院副总理张劲夫更主动“对号入座”,发表《我也是个“两头真”》:“年轻时,面对要当亡国奴的危险,提着脑袋找共产党,加入革命行列,真心抗日救国;年老时,经历了党内外诸多有疑问的事,真心反思,以求弄通,不当糊涂人。”

张劲夫是目前仍在世的唯一一个原中顾委常委。上文为其自编的《嘤鸣·友声》文集自序,其中收录了原安徽省社科院院长欧远方的3篇文章《前苏联垮台的教训是什么》、《封建残余是社会发展的障碍》和《反腐败呼唤政治体制改革》。

蒙受13年牢狱之灾的原中宣部部长陆定一,反思“文革”时,也检讨自己:“我做中央宣传部长这么久,我的工作犯了很多错误,斗这个斗那个,一直没有停。许多是毛泽东同志嘱咐的,我照办了,我有对毛泽东同志个人崇拜的错误,也有一部分是自己搞的,当然由我负全责。”

“……要让孩子上学!……要让人民讲话!……”1996年5月,病危的陆定一留下这样的遗言。晚年的陆定一,住在北京医院十余年。《陆定一文集》编者陈清泉曾回忆,1990年底,陆定一为这部文集写了一篇长达万字的自序,就此搁笔,至去世,这位担任中宣部部长长达22年的“党内才子”,再也没有公开发表文章。

“他晚年对新闻工作不满意。”他的儿子陆德说,作为至今仍被大学教材采用的“新闻”一词的定义者,陆定一反对笼统提“新闻为政治服务”口号。

在陆定一去世10年之后,陆德整理发表了陆定一晚年的一些反思,其中提及:对历史问题的处理和政策上,应“宜粗不宜细”,但对历史教训的分析和总结上,则应“宜细不宜粗”;惩治党内腐败,光有“自律”不成,还要加上“群众监督”和“舆论监督”的作用;党的“双百”方针,应该用“二元论”来解释,不应用单纯阶级斗争的“一元论”理论来指导;“自由”是共产主义运动的一个核心价值部分,对自由和民主的分析,应是“扬弃”,而不是“抛弃”。

老人们还往往回溯到自己最初的理想上。出生于五四运动前夜的任仲夷,和他的至交好友、经济学家于光远,都是因参加“一二·九”学生运动而选择追随共产党。

2000年的一天,任仲夷和几个老干部吃饭,突然放下筷子问:“你们说说,年轻的时候,我们追随共产党究竟是为什么?”见大家面面相觑,他又自言自语地说:“还不是为了建立一个民主、自由、富强的国家吗?”

老有所乐身为中顾委委员的宋任穷在退休后依然老有所乐。