入职导向:高等学校教学创新的现实理路

2011-09-19徐刚

徐刚

(华南师范大学公共管理学院马克思主义研究院,广东广州510006)

入职导向:高等学校教学创新的现实理路

徐刚

(华南师范大学公共管理学院马克思主义研究院,广东广州510006)

在严峻的就业情势下,大学生对于目前的高校教学有着明确的实践性创新需求,为此有必要形成“入职导向”的教学创新理路,在模拟“入学即入职”中,实行学习、练习及实习并重的教学模式,通过提升学生的就业力而达致提升就业率。

入职导向;三“习”制;就业力

一、导论

据统计,2009年有611万应届大学毕业生,未就业大学生80万,就业率为87%。虽然2010年大学毕业生的就业机会比2009年增多,但今年仅应届生就有630万人,去年未就业的大学生约80万人,每年还有数百万的中专毕业生和高中毕业的就业者,以及农村转移劳动力,据此预计今年劳动力供求缺口在千万以上,总体就业形势依然严峻。大学毕业生就业是一个复杂的系统工程,既与社会的岗位数量和结构、就业市场发育程度等就业环境密切相连,而同时也与高等学校的人才培养的规格和质量及大学毕业生的知识、能力、素质和就业期望直接相关。因而面对高校毕业生就业严峻的不争事实,在“大学生就业”已成为各地政府年度工作议题热点情势下,各高校苦练内功,积极探索、统筹设计人才培养模式也成为从根源上解决问题的关键路径。

关于克服本科教育积弊的研究由来已久,如罗兴社、陈虎等在反思高校教学改革与就业指导角度分析了作为人才供方主体的高等学校在教学改革和就业指导方面存在的原因,并在此基础上探究了高等学校在解决大学生就业难方面的有效途径。[1]张力、李兴友等论述了人才培养模式的综合改革,主张通过人才培养模式创新试验区的改革来发展本科学生适应社会和科学研究能力。[2]关仲和则基于对应用型人才培养模式探索,强调“教什么”和“怎么教”两个本质与核心问题,重点解决课程教学目标及要求和教学大纲的制定,学思结合、知行统一与因材施教的实行。[3]而丁文霞,唐朝京,闰玮,陈虹甚而提出了“精讲多练”新模式,强调从教学实践环节、教学组织形式、教学运行机制等各个方面通过浓缩讲课内容,加强学生动手练习以为加强互动教学,培养学生的自主学习能力的新思路。[4]尽管各类研究蔚然大观,不过在强调本科教育密切联系社会,尤其是学生求职方面,仍然力度过于欠缺,为此,本文将尝试直接以“入职”为学生培养导引并因此提出相应的大力度的适应就业的举措,以期探索本科教育创新模式。

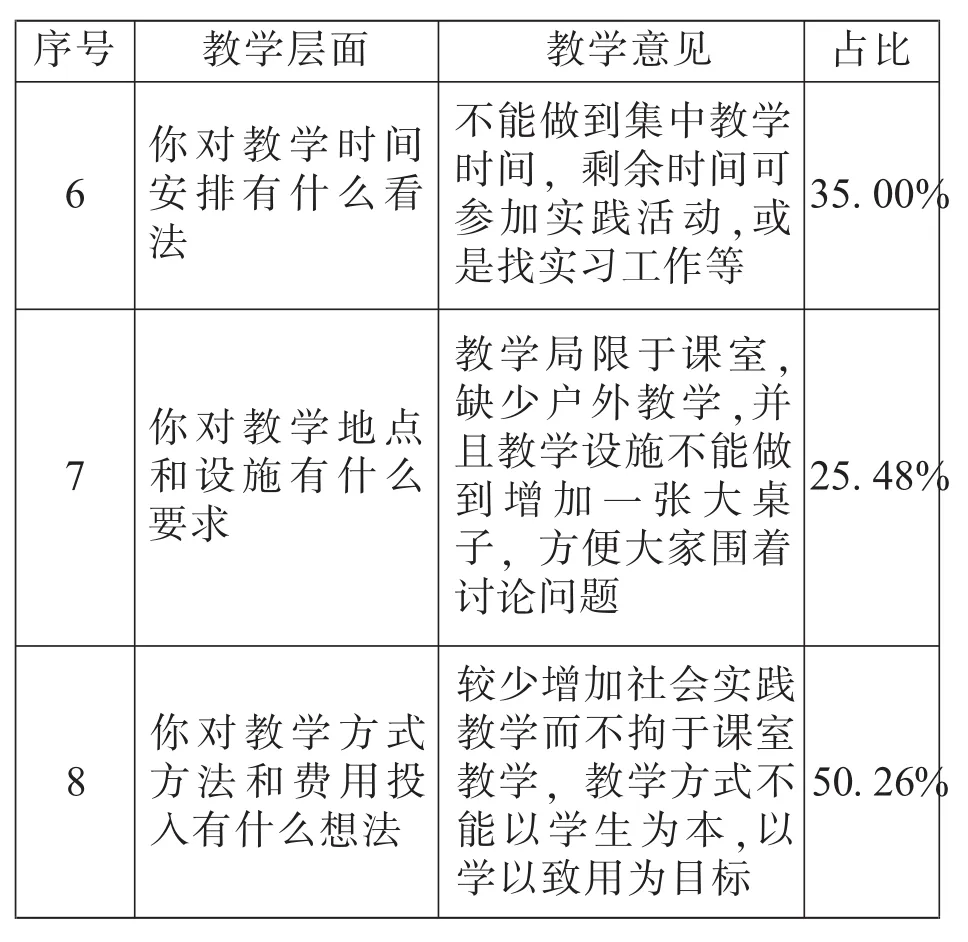

二、实践诉求:高校教学创新的现实意愿

在严峻的现实面前,目前高校学生对于大学教学教育有着怎样的看法,为此在广州地区对广东省高校大学生进行广泛的问卷调查,发放问卷308份,实际回收306份,有效问卷306份,有效率为99.35%。调查主要围绕着教学效果、教学管理机构、教学师资、教学对象、教学课程和教材、教学时间、教学地点与设施、教学方式等方面展开,而调查结果显示,无论在哪个层面,调查对象都基于现实情势,充分顾及到了在教学中目前教学与现实需求的差距,认为未能通过充分的实践性教学来为学生提升就业竞争力,以满足日益严峻的就业形势。在教学效果方面,提出未能加强实践教学,加强与社会的联系以实践来巩固理论,来增强专业知识实用性看法的在所有选择项中占比65.54%,在对教学师资及教学方式意见方面,也有超过50%的观点认为目前存在未能增加社会实践教学,注重培养学生相关技能以学以致用为目标的诟病。而在对教学管理机构、教学课程和教材及教学时间安排方面也有35%的观点涉及到目前未考虑通过集中教学时间而利于参加实践、实习,使教学贴近实际而具有实用性的看法,即使在教学对象和教学地点和实施方面的,尽管强调教学实践性的占比仅为20%左右,但是在整个20项左右的选择项中占比仍是遥遥领先。可见,在教学各个层面的看法中,目前的对与教学实践性的需求是大学生目前首要的关注和诉求,而这也基本耦合了和目前普遍认同的国内大学生存在“理论脱离实践”,“缺少实际职业工作技能”的看法。关于教学意见表可见表1。

表1 教学意见表

(数据来源:广东省高校大学生教学创新意愿问卷调查)

三、入职导向:高校教学创新的逻辑理路

中国的高等教育在行政主导下,沿袭学术型人才培养模式,忽视或不太关注大学教育的职业化问题。具体表现为在教学中侧重训练学生的学术能力,也即主要训练他们对书本知识的掌握,而不是其在真实世界中解决问题的能力。[5]而考虑现实中目前本科就业形势严峻情势,为了使本科教育的针对性和实践性落到实处,将科学原理或新发现的知识直接应用于与社会生产生活密切相关的社会实践领域,解决真实世界的问题必将是顺应现实的本科教育发展的主体趋向。

针对高校出于各种考虑办学层次趋高,追求中专升大专,专科升本科,本科升重本的现象,有必要在教育类型和办学层面厘清的基础上,明晰高校培养目标定位,以需求为导向在强调研究型大学精英教育的基础上强调更多高校应定位于大众型教育,在克服大学教育结构性失衡中侧重于教育的职业性和应用性取向。[6]为此,基于目前本科教育定位较为远离现实的社会职业需求,而直接建立与社会需求息息相关和对应的本科教育模式,借鉴企事业单位和政府部门员工职业培训中的“入职取向”理念以形成“入职导向”高校本科教育路径,强调在职业要求和运作机制模拟中强化学生的职业定位和学习方向。

入职导向(英文为on-boarding orientation,简称OBO)关注的是直接以入职培养为导引,以“入学即入职”为教育定位,贯彻大学教育时刻与职业要求密切对应的教育思路,强调在模拟职业环境中将职业能力教育作为内生要素而进行教学的本科教育模式创新,使各种教育教学更为现实和具有针对性。这种基于“入职取向”的本科教育模式创新目标,即是在本科学生培养中以入职模拟为教学定位,以力促学生职业参与心态培育和能力提升,必将使其在求职就业上增强核心竞争力,并也为社会培养更为合适、实用的人才。

四、三“习”制:入职导向的教学创新内容

在建立以“入职取向”的本科教育定位基础上,对教育形式、教育内容、教育对象、教育时间划分、教育地点设置都将予以创新,力避既往教学模式单一、教学内容陈旧、教学层面过窄、教学方法死板的陈弊,在强调学习、练习及实习并重中实现多元化、实用性、专向性的教育模式。

(一)教学机构上,找寻和本教学专业对口的政府、企业事业单位,并将其作为长期合作教育基地,形成学校和对口单位教育同时对学生予以培养和管理的“双主体”教育机构。尽管目前各个院系会联系相关单位安排学生进行实习,但是在“入职取向”下,其要求各单位配合的力度和时间则是不可同日而言,必须以对口单位的运作状况为教学背景,时刻将其实际要求作为学生教育的方向,将本学科、专业的基础理论和专业知识通过实践形式贯穿于学生的基地教学中来。

(二)教学师资方面,特别要求教师在具有高超的专业技能的同时,也必须具备突出的实践技能,形成专能兼备的“懂教育、通实践”的“双师型”教师队伍。针对高校教师大部分是从学校到学校,自身没有经过实践的锻炼,而高校对教师实践技能的要求不高,教师也对提高自身实践能力的重视度不够状况,强调严把教师入口关,将资格证书作为对应教学的基本条件,同时在强化师资培训中引导教师在将更多精力投入实践教学和应用研究,在提升自身实践教学能力基础上培养学生实践能力。[7]

(三)教学对象方面,强调对学生个性的尊重,以学生需求为导向,在优化学生知识结构中形成实用型知识体系。针对过去过分强调基础知识系统性和完整性的做法,强调实现跨学科知识的传授,尽力拓宽学生的知识覆盖面,大力传授各研究领域新知识和新成果。同时通过按类教学,针对不同学生个性特点和兴趣要求,构建技术型、专业型、综合型等不同的培养模式,并确定各自最适合的教学模式,着重于使学生在获得较全面知识基础上能加强专业实践能力训练,从而使实际工作能力得以形成和发展。

(四)教学课程上,高校应根据就业率调整专业、学科设置基础上设置更多针对对口单位要求的、尤其是对其现有员工要求的知识和技能的专向性课程。针对既往专业设置与市场需求脱节的状况,形成“先专业课--再公共课”的开课顺序,尽量削减公共理论课程数量,并将公共课教育定位于职业素养培养,同时以提高学生的市场适应性为导向,真正把学生能力培养、素质教育作为重点,从而在源头上解决大学生就业的结构性困难。

(五)教学时间上,强调将实践教学贯穿于学生的整个大学学习阶段,以形成全程化的就业教育。针对目前普遍在大学教育最后阶段知识结构基本定型进行实习,通常很难改变就业观念的现象,宜将学生入学即定位为学生“入职”,在学生入学后较短时间内即组织长时间实习,使其对现实职业要求有着清晰认识和“紧迫”观念,然后再回校学习,学习一段时间后再去实践,然后再学习,从而形成较为准确的就业定位和期望值。

(六)教学地点上,应基于不同教学形式而在各类不同的教学地点进行教学,形成多元化的教学基地。针对既往绝大部分时间局限于课室的状况,有必要更多强调在实验室、实习基地、见习单位等不同地点完成教学任务,以培养学生更强的动手能力和操作能力,从而更好地适应经济和社会发展以及就业市场的需求。

(七)教学方式上,在理论性教学的基础上逐渐强化设计问题情景及增加方案讨论,形成亲验式教学模式。针对既有教学中自主性、交往性和实践性低的A型理论教育模式,将代之以自主性、交往性和实践性高的H型教育模式,强调角色扮演、决策模拟及现实操作中提升学生现实竞争能力。[8]

无论教学机构、师资、对象、课程还是教学时间、地点、方式创新上,都是强调在大学教学中直面就业需求,必须以“入职导向”定位来改变既往教学主体构成及运作机制,而对此予以归结,可以认为即是强调在教学中培养学生将学习和练习、实习相结合,并注重三者在重视程度和花费时间上同等并重的一种“三·三制”教学模式,其学生在学习中形成广博和精深的知识体系,而同时更是通过模拟训练和实验教学使学生在练习中将潜在能力不断地挖掘和开发,并且,更需要通过到社会上进行锻炼,在教学实习、生产实习、社会实践活动中不断提升实际性的工作胜任能力。[9]

五、就业力——就业率:入职导向的教学创新的关键路径

在入职导向下,强调对教学机构、师资、对象、课程还是教学时间、地点、方式等各方面予以创新,形成学习和练习、实习并重的“三·三制”教学模式,其基本目的提升大学毕业生的就业力,进而提升就业率。

在强调大学教学的入职导向中,首先关注的是要求学生在学校中形成“入职”心态,时刻将“入学即入职”作为自身学习的定位,积极主动地使自己尽快融入入职氛围而不断进行压力学习。而在增强就业意识的前提下,学生为使自己能够充分适应社会和工作要求,必然会在学校和教师指导下通过各种形式灵活化学习,尽快具备符合其对应目标职位的胜任资格和能力。

囿于传统的课堂教学模式,培养的学生往往书本理论强,动手能力弱,依赖性强,社会适应力弱的状况,“入职导向”的教学模式强调的是个性化教学,针对就业要求在凸显人才培养的个性化中使学生完善知识、拓展见识,甚至增强胆识。为此,学校教育改变传统的“注入式”教学为“启发式”教学,采用讨论式、互动式的教学方法启发引导学生思维,也强调增加综合性和设计性实验的比例,把科研训练、课外科技创新、社会实践纳入到人才培养方案中,提高学生发现问题、思维创新和社会实践能力以及生存和自我发展能力。

基于“入职取向”的教学模式主张鼓励学生走出书斋和校门,更多地接触社会现实并更清楚认清实际就业要求契合了国际大学教育基本趋向,其在教学内容、课程体系、教学实践环节、教学组织形式、教学运行机制、教学管理体系等方面的创新在目前本科就业形势严峻情势下对于提升大学生个性化能力,成为具有核心竞争力的有力竞争者具有关键意义。实践证明,一些有着“入职导向”意识并曾积极参与学校学生会、社团甚或广泛参与社会实践的学生在毕业时常成为了用人单位争抢录用的“职霸”,已经印证了学习、练习、实习三者并重的教学模式对学生就业的显而易见的促进作用,可见就业力的提升必然促进就业率的提升。

[1]关仲和.关于应用型人才培养模式的思考[J].中国大学教学,2010,(6):7-11.

[2]张力.新形势下中国职业教育的宏观政策[J].教育发展研究,2005,(9):5-8.

[3]罗兴社,陈虎.从大学生就业难反思高校教学改革与就业指导[J].攀枝花学院学报,2009,(10):122-125.

[4]丁文霞,唐朝京,闰玮,陈虹.高等院校“精讲多练”教学改革的研究与实践[J].高等教育研究学报,2006,(6):40-42.

[5]潘懋元.试论从精英教育到大众教育的“过渡阶段”[J].高等教育研究,2001,(2):33-36.

[6]谢笑珍.刍议大学生就业形势下高等教育改革之对策——以珠三角为例[J].当代教育论坛,2010,(10):21-23.

[7]季志.就业视阈下高校管理类专业实践教学的改革与探索[J].人才,2010,(10):88-91.

[8]李荣华.大学生全程就业指导[M].北京:中国科学文化出版社,2003:13-27.

[9]伍维根.大学生就业创业教育教程[M].成都:西南交通大学出版社,2007:23-46.

G642.0

A

1671-5993(2010)01-005-04

2011-03-07

徐刚(1973-),男,江西九江人,华南师范大学公共管理学院副教授、管理学博士、MPA导师。