穴位按摩对脑卒中患者肢体偏瘫的疗效观察

2011-09-11谷敏

谷 敏

(上海中医药大学附属龙华医院,上海 200032)

脑卒中是常见病、多发病。随着现代医学的发展,急性脑卒中的诊断和抢救水平有了明显的提高,但其致残率仍居高不下,达80%以上,给患者、家庭及社会带来了沉重的负担[1]。脑卒中偏瘫患者生活质量的高低取决于瘫痪肢体的功能恢复程度[2]。中医穴位按摩有温经通络、行气活血、扶正祛邪的功能。2009年3—12月,我科对30例脑卒中后肢体偏瘫患者进行穴位按摩加肢体被动活动,效果显著,现报道如下。

1 对象与方法

1.1 对象 选择2009年3—12月收治我科的脑卒中后肢体偏瘫患者60例。以1995年全国第4届脑血管病学术会议通过的各类脑血管病诊断要点作为诊断标准[3];并经颅脑CT或MRI检查确诊。①入选标准:愿签署知情同意书;生命体征稳定1周内;伴有不同程度的肢体功能障碍,以一侧肢体麻木或瘫痪为主。②排除标准:充血性心力衰竭者;恶性肿瘤患者;既往有痴呆病史者;呼吸功能衰竭者;脑卒中病程超过3周者;原先有脑血管疾病且留下功能障碍者;无法随访者;不能有效配合者。60例患者中,男35例,女25例,年龄62~81岁,平均年龄(75.0±6.5)岁。采用随机数字表法分为实验组30例及对照组30例。两组患者性别、年龄、文化程度、病情及运动功能障碍等情况比较,差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 分组 对照组给予常规护理,包括饮食护理、心理护理、疼痛护理和康复指导等;实验组在常规护理的基础上给予穴位按摩加肢体被动活动。

1.2.2 简化的 Fu-Meyer运动功能评分法(simplified fugl-meyer motor functional assessment,S-FMMFA)[4,5]轻度运动障碍96~99分,中度运动障碍85~95分,明显运动障碍50~84分,严重运动障碍<50分。对每例患者在入组前、第1个疗程(第5天)和第2个疗程(第10天)3个时间点分别进行评定。所有评定由同1名康复师进行评测,评测者不参与治疗。操作者均接受统一的培训,培训合格后方可进行操作。操作者为患者进行穴位按摩疗法每天2次,分别在早上9:00及下午15:00,每次按摩时间为20 min,10次为1个疗程,每个疗程5 d,干预时间为2个疗程。按摩手法采用滚法,按法、揉法、拿法、捻法。①仰卧位:先以滚法在患侧上肢内外侧,由远端腕部滚向近端肩关节,往返3~5遍,并配合肩、肘、腕关节的被动运动。然后按揉肩髃、肩臑、曲池、手三里3~5 min,拿小海、少海、合谷,再捻手指、掌指关节3~5 min。下肢先用滚法从大腿根部沿股四头肌向下经膝关节,小腿外侧,至足背,往返3~5遍,并配合下肢关节的被动运动,然后按伏兔、血海、梁丘、阳陵泉、足三里、太冲、行间3~5 min。再拿委中、承山、跟腱。②俯卧位:先用滚法施于患侧肩背部外侧与背部约3~5 min。然后以掌按揉背部脊柱两侧自上而下,重点在天宗、心俞、及其肺俞、肝俞、胆俞、肾俞,以患侧为主,反复3~5 min。接着用滚法向下至腰骶部、臀部、大腿后侧、胭部、小腿后侧,直至跟腱,往复3~5遍,然后按揉天宗、肩贞、秉风、曲垣、肾俞、大肠俞、环跳、承扶、殷门、委中、承山和跟腱等穴位3~5 min使患者有酸胀感。尔后以中指沿督脉走向由上至下叩击2~3次。③注意事项:穴位按摩时,操作均匀柔和,避免用力过大损伤患者皮肤。根据患者病情进行辨证选穴。操作避免在患者紧张、饱食、饥饿等情况下进行,以患者耐受为度。

1.2.4 统计学方法 所有数据采用SPSS 13.0统计软件包,经χ2检验。

2 结果

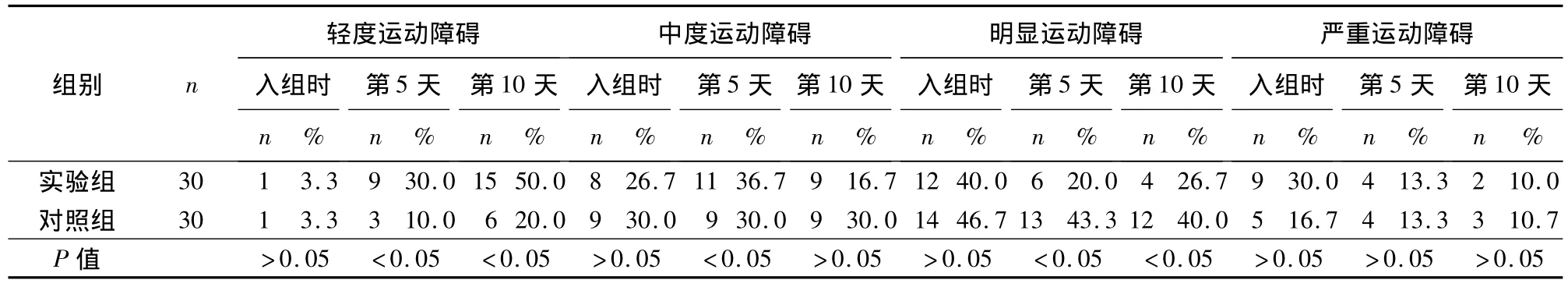

两组患者运动障碍评分情况 见表1。

表1 两组患者运动障碍评分情况

3 讨论

3.1 穴位按摩的理论基础 卒中具有发病率高、病死率高、致残率高、复发率高以及并发症多的“四高一多”特点。祖国医学认为,卒中多因正气亏虚,饮食、情志和劳倦内伤等引起气血逆乱,产生风、火、痰、瘀,导致脑脉痹阻或血溢脑脉之外为基本病机,以突然昏仆、半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩或不语、偏身麻木为主要临床表现。卒中之后日久,脏腑虚损,功能失调,病邪稽留日久,正气定必耗损,多见本虚标实。其“本”在脑和神。其“标”为风和肢。穴位按摩的机理是,祖国医学表明,人体穴位与经络、脏腑和气血密切相关。腧穴均分别归属于各经脉,经脉又隶属于一定的脏腑,故腧穴—经脉—脏腑间形成了不可分割的联系。经络纵横交贯,遍布全身,将人体内外、脏腑、肢节、官窍联结成为一个有机的整体。气血运行于经脉之中,构成经络系统和维持经络功能活动的最基本物质。气无形而血有质,气为阳,血为阴,一阴一阳,两相维系。所以人之一身皆气血之所循行。通过按摩穴位可以达到沟通内外、联系肢体,运行气血、营养周身,抗御外邪、保卫机体的作用,达到治疗疾患的目的。

3.2 穴位按摩对脑卒中患者肢体偏瘫具有明显疗效研究表明,早期康复有利于脑卒中患者的运动功能恢复,对其异常运动模式和肢体痉挛具有抑制作用[6]。穴位按摩是以适当的手法刺激特定穴位,按中医益气活血、扶正祛邪原则,灵活运用补泻手法,沿患侧经络循行路线及气血运行方向,以柔和之力按摩穴位,通过经络的传导,调和经脉,疏通气血,达到通利经络、扶助正气,改善卒中偏瘫患者肢体运动功能之目的。表1显示,通过穴位按摩及肢体的被动运动,不论是上肢还是下肢运动功能,实验组的恢复情况优于对照组,尤其是对轻中度运动障碍者。当患者肌力尚不足以进行主动运动时,被动功能训练很关键。通过按摩及被动运动可促进肢体的血液循环,刺激神经功能,从而减轻或防止肌肉、骨骼的废用性萎缩。一旦患肢有主动运动能力,应鼓励患者进行积极的主动训练。训练时应循序渐进,直到肢体功能恢复。因此穴位按摩法应早期、长期、多疗程应用,以取得更佳的疗效。

3.3 持久有效的功能锻炼才能促进真正的康复 康复的过程也是一个长期的过程,为了让回归社区或家庭的患者继续得到有效的康复治疗,保存其残存的功能,实现生活基本自理的最终康复目标,医护人员应在患者早期住院治疗的同时,对患者家属或陪护人员进行相关的康复知识培训与指导,充分发挥陪护人员督促及协助康复治疗的作用,把康复护理融入患者的日常生活活动中,为其下一个阶段的康复治疗打下基础;患者出院后,医护人员定期上门指导患者及家属继续进行康复训练,让康复护理真正贯穿于脑卒中患者的整个病程中,最终实现全面康复。

4 小结

穴位按摩法具有操作方法简便、成本低廉、患者易于接受等特点,在护理中运用简易按摩手法,起到通经活络、补益气血的作用,对改善脑卒中患者肢体偏瘫具有较好的疗效。穴位按摩不仅能够体现中医护理特色,还可以提高护理质量、减轻患者痛苦,更有利于加强医护人员与患者及家属的沟通交流,为医院开展优质护理服务提供基础。

[1]黄珏.足部按摩配合经穴按摩治疗中风后遗症的体会[J].双足与保健,2001,(1):25-26.

[2]张铁柱.按摩治疗中风后遗症200例[J].按摩与导引,2006,22(2):24-25.

[3]全国第四届脑血管病学术会议.各类脑血管病诊断要点[J].中华神经科杂志,1996,29(6):379-380.

[4]Grimby G,Fugl-Meyer AR.A well-defined model is necessary in the evaluation of rehabilitation[J].Lakartidningen,1988,85(25):2266-2269.

[5]Berglund K,Fugl-Meyer AR.Upper extremity function in hemiplegia.A cross-validation study of two assessment methods[J].Scand J Rehabil Med,1986,18(4):155-157.

[6]Jorgensen HS,Nakayama H,Raaschou HO,et al.Outcome and time course of recovery in stroke part I:outcome.The Copenhagen stroke study[J].Arch Phys Med Rehabil,1995,76(5):399-405.