播散性隐球菌病1例及其实验研究

2011-09-11冉梦龙鲁巧云涂平万喆杨淑霞吴艳李若瑜王爱平

冉梦龙 鲁巧云 涂平 万喆 杨淑霞 吴艳 李若瑜 王爱平

(北京大学第一医院皮肤性病科,北京 100034)

隐球菌病(cryptococcosis)主要是由新生隐球菌(Cryptococcus neoformans)和格特隐球菌 (C.gattii)感染而引起的疾病[1]。2008年我们曾经报道过1例肝移植后由新生隐球菌grubii变种引起的播散性隐球菌病[2]。最近我科又确诊1例由新生隐球菌grubii变种引起的播散性隐球菌病,现报道如下。

1 资料和方法

1.1 临床资料

患者男,72岁。因躯干、四肢皮损1年2个月,伴双下肢结节、溃烂6个月于2009年12月1日收住我科。患者在1年2个月前双下肢出现散在性分布的红色斑疹,逐渐泛发至躯干及上肢,融合成片,皮损不高出皮面,伴轻度瘙痒。在当地医院取活检诊断为“湿疹”,给予口服中药治疗稍好转。9个月前躯干、四肢皮损再次加重,且出现了腋窝及腹股沟淋巴结肿大,再次在当地医院取活检诊断为“红皮病”,血常规显示有嗜酸细胞增多,给予患者口服醋酸泼尼松40 mg/d治疗,躯干、四肢皮损明显减轻,腋窝及腹股沟肿大淋巴结消退,醋酸泼尼松逐渐减量至15 mg/d维持治疗。6个月前,患者的右大腿外侧、左小腿外侧及臀部相继出现一些结节,逐渐增大,表面破溃后结痂,无脓液。3个月前躯干、四肢皮损又加重,且原红色斑疹突出皮面,在当地医院对两种表现不同的皮损又进行了活检,对躯干部原有皮损活检诊断为“蕈样肉芽肿早期”,对下肢结节性皮损诊断为“黄瘤病”。患者继续口服醋酸泼尼松15 mg/d治疗,同时肌注α-2b干扰素300万单位,每周两次,躯干、四肢皮损大部分消退,但下肢结节溃烂性皮损无改变。为进一步诊治于2009年11月30日就诊我科门诊,对患者所带组织病理片会诊提示1种皮损表现为苔藓样浸润,1种皮损表现为组织细胞肉芽肿改变,可见酵母细胞,考虑“真菌感染,红皮病缓解期”收入院。发病以来,患者伴咳嗽,少量咳痰,无胸痛、发热、头痛、头晕,精神有时稍萎靡,饮食及两便未见明显异常。否认有系统疾病史。患者久居内蒙古呼和浩特市,无养鸽史,居住地附近有花鸟市场,否认有密切接触禽类史。

体格检查:体温36.2℃,呼吸20次/min,脉搏84次/min,血压120/70 mmHg。全身浅表淋巴结未触及肿大,心、肺、腹及神经系统检查未见明显异常。皮肤科情况:躯干、四肢皮肤淡暗红斑、干燥、脱屑,双下肢伸侧皮肤可见鱼鳞病样皮损改变。右大腿外则、左小腿外侧、臀部各见1个直径约2 cm的结节性皮损,质韧,表面破溃结痂,无脓液 (见图1)。实验室检查:血白细胞 6.85×109/L,分类正常;血红蛋白134 g/L;血小板163×109/L。血沉21 mm/h,尿常规及血生化全项检查未见异常,血RPR及HIV检查阴性。淋巴细胞免疫表型检查显示总T淋巴细胞76%,总B淋巴细胞5%,T辅助淋巴细胞22%(正常27% ~51%),T抑制淋巴细胞55%(正常 14% ~44%),总 NK淋巴细胞17%,T 淋巴细胞 H/S比值0.4(正常0.7 ~2.8),淋巴细胞总数98%。对患者结节性皮损取活检显示,表皮呈银屑病样增生,灶状海绵水肿,角化不全,有脓痂;真皮浅中层片状致密炎症细胞浸润,部分区域大量组织细胞和多核巨细胞,胞浆内和细胞间见多数囊样结构,内有大小不一的酵母样孢子,间有淋巴细胞,浆细胞浸润 (见图2~3)。结节性皮损组织同时进行真菌培养,显示有酵母样菌落,后经生化和分子生物学鉴定为新生隐球菌生长(见图4)。药敏试验显示氟康唑MIC为2 μg/mL,5-氟胞嘧啶为≤4 μg/mL,伊曲康唑为 0.125 μg/mL,伏立康唑为0.06 μg/mL,两性霉素 B 为≤0.5 μg/mL,均显示为敏感。血清隐球菌荚膜多糖抗原乳胶凝集试验为阳性 (++++);血清GM试验阴性,G试验阴性。胸片显示双肺纹理清晰,左侧第2前肋肺野内带可见一结节影,边缘模糊,提示左肺上叶结节性质待定。胸部CT显示左肺下叶后基底段胸膜下见大小约56 mm×37 mm×75 mm软组织密度灶,其内见直径约30 mm含气空内有气液平面,病灶周围见多发索条状影与胸膜相连。左肺下叶背段胸膜下见软组织密度结节灶,双肺肺尖纤维硬结灶,部分病灶呈软组织密度灶,左上肺见索条影与侧胸膜相连,左肺上叶可见含气小囊影。提示左下肺后基底段空洞性病灶,考虑真菌性肺炎伴空洞形成,两肺尖陈旧结核,部分增殖灶(见图5~6)。3次痰真菌培养均为阴性。头颅MRI平扫显示双侧额、颞、顶叶灰白质交界区异常信号,脑梗塞及缺血改变可能大,双侧白质脱髓鞘,右侧外囊、枕叶软化灶。患者拒绝腰穿故未行脑脊液检查。

诊断:播散性隐球菌病,红皮病。明确诊断后,患者停服醋酸泼尼松,首日给予患者两性霉素B 1 mg静滴,次日2.5 mg,第3日5 mg,在第4日给予7.5 mg静滴时患者出现严重的药物不良反应,遂停用两性霉素B。换用氟康唑400 mg/d静滴治疗2周,结节性皮损明显缩小,之后给予氟康唑300 mg/d口服治疗。期间继续肌注α-2b干扰素300万单位,每周两次。4周时再次复查血清隐球菌荚膜多糖抗原乳胶凝集试验为阳性 (++++),患者出院继续前述治疗。3个月后复诊,躯干、四肢皮肤干燥伴脱屑,下肢结节性皮损全部消退。复查胸片显示左肺陈旧性病变。血清隐球菌荚膜多糖抗原乳胶凝集试验阳性 (++)。10个月后复诊,血清隐球菌荚膜多糖抗原乳胶凝集试验阳性 (++)。15个月复诊,躯干、四肢皮肤干燥伴脱屑。胸片显示双肺纹理增多,左中上肺野少量索条影,呈左肺陈旧病变。脑MRI复查显示脑内多发缺血、梗塞;老年性脑改变;双侧上颌窦、筛窦炎。血清隐球菌抗原乳胶凝集试验仍阳性(++)。整个治疗期间患者无服药不适感,定期复查血生化全项正常,血常规白细胞计数正常,但嗜酸粒细胞增多为27.11%,嗜酸粒细胞计数为2.28×109/L。患者已经完成15个月的治疗,建议停用氟康唑和α-2b干扰素肌注,继续随访血清隐球菌抗原乳胶凝集试验。

图1 下肢结节 图2 表皮呈银屑病样增生,真皮浅中层致密炎症细胞浸润(HE,×40) 图3 病理见大量真菌成分(HE,×400) 图4 SDA培养基上室温培养可见白色酵母样菌落,尿素酶试验阳性 图5~6 左下肺后基底段空洞性病灶Fig.1 Nodule on the limb Fig.2 Psoriasis-like hyperplasia of epidermis,dense infiltration of inflammatory cells in the superficial and middle dermis(HE,×40)Fig.3 Plenty of fungal components in pathology(HE,×400)Fig.4 White yeast-like colonies on the SDA medium and positive urease test Fig.5-6 Pulmonary cavity in the posterior basal segment of the left lung

1.2 培养物进行菌种鉴定

皮损组织接种于不含放线菌酮的沙氏(SDA)培养基和尿素液体培养基,28℃培养3 d后查看菌落形态。尿素液体培养基的配制方法如下:蛋白胨 0.1 g,氯化钠 0.5 g,磷酸二氢钾 0.2 g,尿素 0.2 g,葡萄糖 0.01 g,H2O 100 mL,酚红0.4 mL。将尿素外的其他药品放入水中煮沸溶解,配成基础培养基,将 pH值调至7.2,15磅高压灭菌15 min。然后配制尿素溶液滤过灭菌,待基础培养基冷却后后加入。

1.3 DNA提取、扩增及测序

DNA的提取按照 Makimura等的方法进行。用接种针挑取少量菌体 (一环),置于一已灭菌的1.5 mL的离心管内;加入100 μL裂解液 (100 mmol/L Tris-Hcl,30 mmol/L EDTA,0.5%SDS,pH 8.0,15P 灭菌30 min 备用);100℃ 水浴15 min;加入100 μL 2.5 mol/L的醋酸钾后,置于冰上30 min至1 h;在4℃下13 000 r/min离心5 min,上清夜移至一新1.5 mL离心管内;加入等体积的氯仿-异戊醇 (24∶1),剧烈振荡后,13 000 r/min,离心 15 min,移取上清夜至另一灭菌的1.5 mL的离心管内;重复上一步,直到两相之间没有沉淀,将上清液移至另一灭菌的0.5 mL的离心管内;加入等体积的冷的异丙醇,放置在-20℃静置15 min;13 000 r/min离心15 min;用100 μL 70%的乙醇洗涤沉淀;将沉淀置于真空干燥器中抽干或者室温干燥;加入50 μL已灭菌的蒸馏水,溶解;放于-20℃冷藏备用。

PCR体系及扩增条件如下,PCR体系 (25 μL):包括PuReTaq Ready-To-GoTMPCR Beads(GE Healthcare,货号 27-9559-01),内含 200 mmol/L dNTP,10 mmol/L Tris-HCl(pH 9.0),50 mmol/L KCl,1.5 mmol/L MgCl2以及 2.5 U PuReTaq DNA聚合酶。加入上游引物和下游引物各1 μL,模板1 μL以及蒸馏水22 μL。使用真菌通用引物ITS5 5'-GGAAGTAAAAGTCGTAACAAGG-3 '和 ITS4 5 '-TCCTCCGCTTATTGATATGC-3',目的产物片段大小为463 bp。PCR反应条件为95℃预变性5 min;95℃变性,30 s;54℃退火,30 s;72℃,延伸 1 min;循环35次,72℃,后延伸10 min。将PCR产物经电泳检测后送交华大基因公司进行测序。

2 结 果

皮损组织在SDA培养基上室温培养可见白色酵母样菌落,尿素酶试验阳性(葡萄酒样红色)(见图4)。

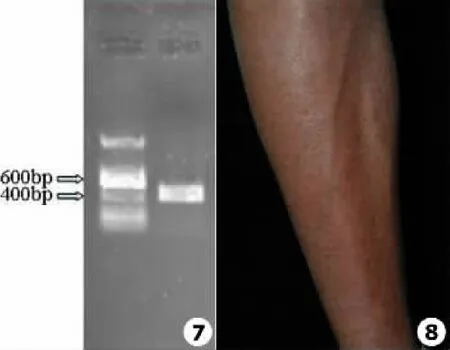

PCR扩增产物经琼脂糖凝胶电泳检测得到了预期的一条约463 bp大小的目的片段 (见图7)。将测序所得的序列输入互联网美国国立卫生研究院全国生物技术中心 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov)的BLAST生物序列同源性数据库,检索序列相似性。发现它和新生隐球菌grubii变种(FJ534879.1)的一致性为100%。因此,该菌株被鉴定为新生隐球菌grubii变种。

3 讨 论

新生隐球菌有2个变种,新生隐球菌grubii变种 (C.neoformansvar.grubii)和新生隐球菌新生变种 (C.neoformansvar.neoformans)。新生隐球菌grubii变种为血清A型,世界性分布。在鸟粪中最常被分离出,在鸽子粪便中分离率最高。此外,在腐败的蔬菜、水果和水果汁、木材、牛奶制品和土壤中也可分离出。新生隐球菌新生变种为血清D型,多流行于法国、意大利和丹麦等欧洲国家,更常见于老年人、皮肤感染和使用糖皮质激素者。格特隐球菌为血清B型和C型,分布更局限,主要在热带和亚热带地区,多感染免疫力正常人群,肺和脑常受累[1]。

皮肤隐球菌病根据感染来源分为原发性和继发性感染两种。原发性感染往往独立存在,但也可播散到其他部位,发病前大多具有局部外伤史,一般预后较好。继发性感染一般预示已经发生播散性隐球菌感染,主要来源于血行播散,提示感染严重。皮肤隐球菌感染的皮损多种多样,最常见传染性软疣样带有脐凹的损害,也可表现为溃疡、结节、脓疱、红斑、坏死以及蜂窝织炎等损害[3]。诊断需要根据发病部位、皮损类型、患者的免疫功能、皮肤病理以及真菌学检查结果,最后确诊依赖于皮损真菌培养有隐球菌生长和(或)皮损的组织病理发现有荚膜的孢子[3]。一旦确诊为皮肤隐球菌病,就进行肺、脑脊液以及血液学检查,以区分是原发性还是继发性皮肤感染[3]。该患者为老年男性,有基础疾病红皮病,口服醋酸泼尼松治疗,血淋巴细胞免疫表型检查显示T辅助淋巴细胞比例下降,T抑制淋巴细胞比例升高。皮损呈结节溃烂,散在分布于下肢和臀部,皮损组织病理中可见有荚膜的酵母细胞,皮损真菌培养为新生隐球菌grubii变种,皮肤隐球菌病诊断成立。患者胸部CT可见空洞性病灶,同时存在肺隐球菌病;血清隐球菌荚膜多糖抗原乳胶凝集试验阳性,因此,皮肤隐球菌病属于继发性,最后确诊为播散性隐球菌病。

图7 PCR扩增产物(463 bp大小的目的片段) 图8 治疗3个月后皮损消退Fig.7 A 463 bp fragment identified by PCR Fig.8 Lesion resolved after 3-month treatment

继发性皮肤隐球菌感染需要按照中枢神经系统感染的原则进行治疗,对于非HIV相关的推荐治疗方案,诱导治疗采用两性霉素B 0.5~1 mg·kg-1·d-1联合氟胞嘧啶100 mg·kg-1·d-1至少8周,巩固治疗采用氟康唑或伊曲康唑200~400 mg/d治疗12周[3]。该患者不能耐受两性霉素B的治疗,故一直口服氟康唑300 mg/d治疗,3个月后皮损消退,肺部损害呈陈旧性病变,血清隐球菌荚膜多糖抗原乳胶凝集试验阳性(++)(见图8)。但治疗15个月后复查血清隐球菌荚膜多糖抗原乳胶凝集试验仍阳性(++)。检测血清乳胶凝集试验判断疗效,只要经积极治疗抗原滴度会下降[4],但血清乳胶凝集试验持续阳性不能作为维持治疗的指标[3]。当真菌镜检和培养全部转阴时,其结果仍呈阳性,最低滴度为1∶40,可能因为死亡的隐球菌仍持续释放荚膜多糖抗原,而脑脊液中清除此类抗原缓慢的缘故[5]。黄绍萍等[6]随访8例患者血清乳胶凝集试验阳性持续时间分别为2~12个月,3例患者病灶在3~5个月内消失,其余病例病灶吸收较慢,随访12个月病灶均未完全消失。基于上述情况,我们嘱患者停止用药,继续随访血清学试验。

皮肤隐球菌病的组织病理主要由大量繁殖的隐球菌及其引起的炎性细胞浸润构成。皮损可以显示胶样液化,囊腔内有多量酵母细胞;亦可表现为肉芽肿形成,主要由单核细胞、上皮样细胞和多核巨细胞等构成,此时酵母细胞数目较少,且大部分被吞噬细胞吞入胞浆内。在较新鲜的病灶内,酵母细胞大小不等,小的居多,且容易见到单芽生孢子。在其他病灶内,酵母细胞较大,很少见芽生状态。HE染色酵母细胞胞壁淡蓝或淡红色,荚膜不着色;PAS染色酵母细胞呈红色;GMS染色呈黑色;粘卡红蛋白染色呈红色;阿申蓝染色呈蓝色[7]。组织病理有时易与黄瘤病混淆,只要做特殊染色就可以鉴别。该患者的组织病理在外院就曾误诊为黄瘤病,因此,需要提高临床医生对真菌性皮肤病的认识。

[1]Bovers M,Hagen F,Boekhout T.Diversity of theCryptococcusneoformans-Cryptococcus gattiispecies complex[J].Rev Iberoam Micol,2008,25(1):S4-S12.

[2]赵作涛,纪黎明,王爱平,等.肝移植后播散性隐球菌性病1例及其实验研究[J].中国真菌学杂志,2008,3(5):268-271.

[3]中国真菌学杂志编辑委员会.隐球菌感染诊治专家共识[J].中国真菌学杂志,2010,5(2):65-68.

[4]孟凡亮,张勇.原发性肺隐球菌病的临床和乳胶凝集试验分析[J].临床肺科杂志,2009,14(12):1646-1647.

[5]卢洪洲,曹天高,周颖杰,等.乳胶凝集试验对新型隐球菌性脑膜炎诊断及治疗的意义[J].中华传染病杂志,2005,23(3):209-211.

[6]黄绍萍,卢水华,朱召芹,等.T细胞斑点试验联合隐球菌乳胶凝集试验对肺结核合并肺隐球菌病诊断的初步研究[J].中国感染与化疗杂志,2009,9(4):252-255.

[7]王端礼.医学真菌学-实验室检验指南[M].北京:人民卫生出版社,2005:216-226.