略论北魏政府的救济行为

2011-09-09康丽娜

康丽娜

(上海师范大学人文与传播学院,上海 200234)

略论北魏政府的救济行为

康丽娜

(上海师范大学人文与传播学院,上海 200234)

北魏政府从维护统治的需要出发,普遍施行救济行为。在形式上可分为物质救济和精神救济,在时间上可分为平日救济和灾害救济。受救济人群广泛,一般普通民众都可能得到政府的救济。北魏政府的救济行为虽然存在很多不完善之处,但其积极方面的作用还是主要的。

北魏政府;物质救济;精神救济;平日救济;灾害救济

北魏是鲜卑贵族建立的一个封建王朝,在统一北方后其统治者逐渐汉化。儒家文化是中原文化的核心,儒家思想的核心内容是“仁政”,也就要求统治者必须实行“爱民”“惠民”的救济政策。北魏政府实行社会救济也有以下两个主要原因:一是统治者从长治久安的需要出发,在一定程度上对贫弱和病疾等弱势人群进行了救济,施以惠政,赢得民心;二是自然灾害不断发生,北魏政府也要采取一些备荒救荒的措施来恢复社会经济,对灾民实施救济,以维护社会的稳定。

北魏虽然还有佛寺救济和富商大贾救济等民间救济形式,但这些只是国家救济行为的辅佐和补充,就其实施的力度和效果而言,还不能和政府救济相提并论。政府作为国家事务的管理者,有责任和义务对人民实施救济,是实施社会救助的责任主体。自古以来,政府都在整个救助体系中发挥着政策的制定施行、财政支付、检查与监督等重要作用。在北魏乃至整个中国古代社会,国家绝大部分的财富和资源都掌握在政府手中,因此也只有政府才有足够的条件对百姓实施救助。吕思勉先生曾指出:“时愈近古,则振济之出于官者愈多,以官家之财产较多也。”[1](P538)本文拟对北魏政府的救济行为进行简要评述,有不妥之处还请方家指正。

一、平日救济行为

北魏政府的社会救济行为大体上可以分为两类,即平日救济行为和灾害救济行为。在此,笔者首先分析平日救济行为的对象和内容。

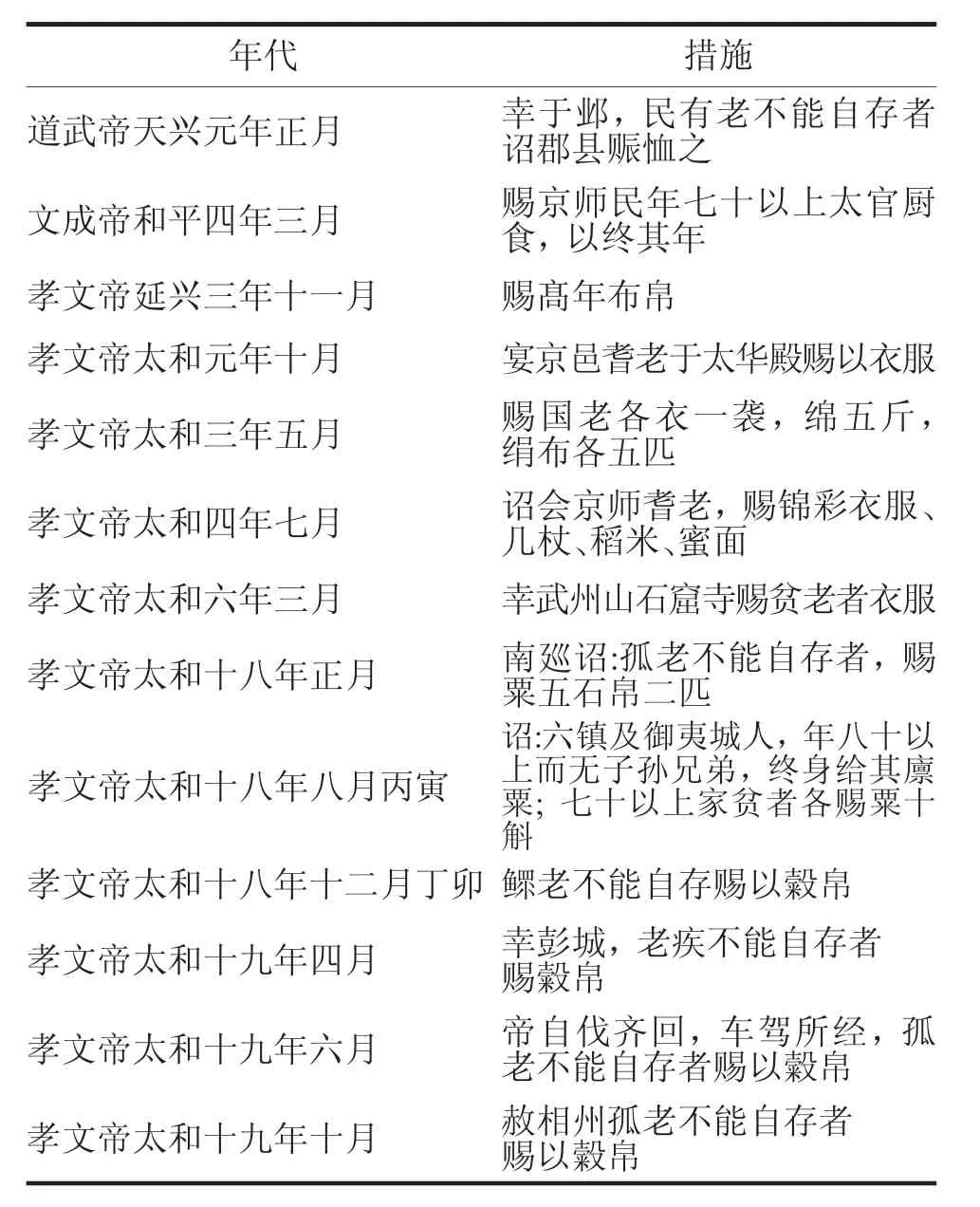

(一)优待高年 尊老敬老是中华民族优良的传统美德,其思想绵延已久。早在春秋时期,人们就深知“老有加惠”。北魏政府同样对年长者特别优待,从初期的帝王到后期的君主都经常救济老人。对老人首先是物质方面的救济,详情见下表:

表1 北魏政府对老年人的物质救济

从表中我们可知,北魏政府对老人的物质救济主要是赐予他们一些基本的日常生活资料,使他们在衣食方面得到一定的保障。在对老人进行物质救济之外,当时还对达到一定年龄的老人进行精神抚慰,主要是通过赐予爵位的形式来进行,详情见下表:

表2 北魏政府对老年人的精神抚慰

北魏政府对老年人除了直接进行物质的和精神的救济外,还规定达到一定年龄的老人,可免除其一子的徭役,“文成和平二年(461年)三月幸中山,至于邺,遂幸信都,舆驾所过皆亲封髙年,问民疾苦,民年八十以上,一子不从役。”[2](卷5,P119)孝文帝太和元年(477年)十月诏:“七十以上一子不从役。”[2](卷7上,P144)这些规定主要是让一定年龄以上的老人在家中能得到照顾,使其老有所依。

(二)体恤鳏寡孤老穷困残疾者 除了高年老人之外,鳏寡孤老、穷困、残疾者都属于社会弱势群体,他们经常会面临生活困境,北魏政府对这些人群自然是要给予救济的。这些社会弱势群体所面临的主要困境是生活资料的缺乏,因此政府对他们的救济首要是赠给他们基本生活物品,如“太和三年(479年)十一月赐京师贫穷、髙年、疾患不能自存者衣服布帛各有差”,[2](卷7上,P147)“十七年(493年)七月立皇太子,赐鳏寡孤独不能自存者粟人五斛。”[2](卷7下,P172)其它类似的记载还有很多,在此不再赘述。我们可以了解的是,北魏政府对鳏寡孤老、穷困、残疾者的救济,首先是赠给他们衣料和食物,使他们免受饥寒之苦。

对上述弱势群体的救济,北魏政府还减免其徭役,使他们有较宽裕的时间进行生产。宣武帝景眀二年(501年)三月诏曰:“比年以来,连有军旅,役务既多,百姓凋弊,宜时矜量,以拯民瘼,正调之外,诸坊调损民,一时蠲罢。”[2](卷8,P193)对背井离乡的孤老之人,允许他们回归故里,照顾其叶落归根的心理要求,如太武帝太延元年(435年)二月,“诏长安及平凉民徙在京师,其孤老不能自存者听还乡里。”[2](卷4上,P84)对这些弱势群体,北魏统治者经常是亲自慰问,如太武帝太延三年(437年)二月,“行幸幽州,存孤老,问民疾苦”,[2](卷4上,P87)还要求官吏时常巡访,对他们进行救济,足见政府对这些弱势群体的生活状况是较为重视的。孝文帝太和二十年(496年)七月丁亥诏:……疾苦六极,人神所矜,宜时访恤,以拯穷废。鳏寡困乏、不能自存者,明加矜恤,令得存济。”[2](卷7下,P180)

在北魏政府对社会的弱势群体进行救济的过程中,有几个值得我们注意的现象。首先,北魏政府有对弱势群体的统计工作,根据统计的情况有条理有针对性地采取救济措施。熙平元年(516年)十二月,“诏洛阳、河阴及诸曹杂人年七十已上,鳏寡贫困不能自存,及年虽少而痼疾长废穷苦不济者,宰司研实具列以奏闻”,[2](卷9,P225)有关部门将他们的情况统计上报,让政府掌握救济对象的基本情况。再如太昌元年(532年)五月丁未诏曰:“无侮惸独,事炳前经,恵此鳏寡,声留往册……如有孤老、疾病,无所归依者,有司眀加隠括,依格赈赡。”[2](卷11,P283)政府尽量将所辖地区的弱势群体都统计在案,依据统计的各自不同情况进行救济。其次,贫穷者是弱势群体之一,为此北魏政府对人们的资产情况有统计和核量。笔者认为,当时政府这样做的目的之一是为了查明人们资产情况,以此界定贫困者的范围,避免个别人隐瞒资产,冒充贫困者接受政府的救济。

(三)对特殊群体的救济 与上述社会弱势群体相比,有些人群不具有完全自由的身份,在此笔者将他们合并为特殊群体,主要有宫人、奴婢、囚徒和军队服役人员。对奴婢的救济行为主要是释放其归家,使父母子女消除骨肉分离之苦。如和平四年(463年)诏曰:“前以民遭饥寒,不自存济,有卖鬻男女者,尽仰还其家。或因縁势力,或私行请托,共相通容,不时检校,令良家子息,仍为奴婢。今仰精究,不听取赎,有犯加罪。若仍不检还,听其父兄上诉,以掠人论。”[2](卷5,P121)再如孝文帝也下诏:“数州灾水,饥馑荐臻,致有卖鬻男女者。……今自太和六年以来,买定、冀、幽、相四州饥民良口者,尽还所亲,虽聘为妻妾,遇之非理,情不乐者,聴离之。”[2](卷 7上,P156)

释放宫女是北魏政府对其救济的一项措施,如孝文帝曾诏:“宫人年老及疾病者免之。”[2](卷7上,P147)孝文帝还曾大赦天下,“免宫人年老者还其所亲。”[2](卷7上,P150)北魏统治者认识到“男耕女织”的小农生产方式对巩固国家具有十分重要的意义,因此对宫人的救济行为除了释放其归家之外,还曾将其婚配给鳏、贫等无力娶妻之人。他们组建家庭后,“男耕女织”的生产方式在社会上的推广程度就大大加深了,这对于个体家庭以及整个国家的发展,都是极为有益的。如永熙三年(534年)二月诏曰:“衣食足,知荣辱。夫人饥寒切已,唯恐朝夕不济,所急温饱而已,何暇及仁义之事乎?王教之多违,葢由于此也。非夫耕妇织,内外相成,何以家给人足矣。其简宫人非所当御及执作技巧,自输悉出以配鳏民。”[2](卷3,P51)其它统治者也有这样的举措,如太和二年(478年)二月“行幸代之汤泉,所过问民疾苦,以宫人赐贫无妻者”,[2](卷7上,P145)太和十三年(489年)九月,“出宫人以赐北镇人贫鳏无妻者。”[2](卷7下,P165)北魏政府令宫女婚配的目的虽然是为了最基本的社会生产得以较好的开展,但对宫女和无力娶妻之人而言都不失为是较有意义的救济行为。

北魏政府对军队服役人员也优待尤佳,以稳定军心,防止兵变的发生。对士兵的救济行为也有使其归家的措施,太和十九年(495年)八月“诏诸徒兵从征被伤者皆听还本”,[2](卷7下,P178)但这样的救济行为不是主要的。对军队服役人员的救济措施首先是减免其租赋,史书对此有很多记载,如太和六年(482年)二月诏曰:“萧道成逆乱江淮,戎旗频举,七州之民,既有征军之劳,深乖轻徭之义,朕甚愍之,其复常调三年。”[2](卷7上,P151)其次,对士兵进行物质和精神赏赐。延兴三年(473年)二月诏:“畿内民从役死事者,郡县为迎丧,给以葬费。”[2](卷7上,P138)又太和八年(484年)“五月己卯,诏赈赐河南七州戍兵。”[2](卷7上,P153)再次,在日常生活上关心士兵,如太和十七年(493年)十二月“诏隐恤军士,死亡疾病务令优给。”[2](卷7下,P173)太和十九年(495年)二月南伐齐,“幸八公山,路中雨甚,诏去盖,见军士病者亲急恤之”,[2](卷7下,P176)显示了对军士的关怀。

北魏政府将囚徒也作为救济的对象,视不同的情况对其采取不同的救济措施。对达到一定年龄的刑徒准其还家。在气候恶劣之季,对囚徒减轻刑具,赐以衣物应对严酷天气。对在狱中死亡的囚徒,没有家属为其料理后事的,政府则负责将其安葬,延兴三年(473年)九月诏曰:“自今京师及天下之囚,罪未分判在狱致死无近亲者,公给衣衾、棺椟埋葬之,不得暴露。”[2](卷7上,P139)

(四)其它救济行为 北魏政府对上面三种人群都是采取了有针对性的救济措施,还有一些措施则具有普遍性。例如,对暴尸荒野的尸骨,北魏政府一般是要将其掩埋,使亡者入土为安。掩埋尸骨不是草草了事,在某些地区政府还要出棺椁安葬。有的统治者遇到此类问题时,还及时令人处理,如太和十九年(495年)八月,孝文帝“幸西宫,路见壊冡露棺,驻辇殣之。”[2](卷7下,P178)

政府在个别时候的赏赐行为也算作一种救济措施。赏赐的对象没有统一标准,除了上面提到的高年、鳏寡穷困和残疾者外,还有一些人也曾受到政府的或物质或精神赏赐。如延兴三年(473年)十月太上皇帝南巡至于懐州,“所过问民疾苦。赐高年孝弟力田布帛。”[2](卷7上,P139)对“孝弟力田”进行赏赐,以鼓励民间发展生产,维持家庭和睦。延昌元年(512年)十一月诏曰:“赐天下为父后者爵一级,孝子顺孙,廉夫节妇旌表门闾,量给粟帛。”[2](卷8,P212)对有利于维护社会基层秩序稳定的孝子顺孙、廉夫节妇一并进行赏赐。某些重要制造业的工匠也曾被赐予爵位,以提高其劳作积极性。

政府对百姓还进行了医疗救济,使百姓免除病患之苦,有时政府甚至派医生去患者家中就诊,赠与药物,如皇兴四年(470年)三月诏曰:“朕思百姓病苦,民多非命,眀发不寐,疚深疾首。是以广集良医,逺采名药,欲以救护兆民。可宣告天下,民有病者。所在官司,遣医就家诊视,所须药物,任医量给之。”[2](卷6,P130)对灾区百姓的医疗救济对恢复灾区秩序也至关重要,如延昌元年(512年)四月诏曰:“肆州地震陷裂,死伤甚多,言念毁没,有酸懐抱。亡者不可复追,生病之徒,宜加疗救。可遣太医、折伤医,并给所湏之药,就治之。”[2](卷8,P212)北魏政府的医疗救济有一项对后世影响深远的措施,即设立医馆。永平三年(510年)十月诏曰:“朕乗乾御歴,年周一纪,而道谢击壤,教惭刑厝。至于下民之煢鳏疾苦,心常愍之,此而不恤,岂为民父母之意也可勑太常于闲敞之处,别立一馆,使京畿内外疾痼之徒,咸令居处。严勑监署,分帅疗治,考其能否,而行赏罚。虽齿数有期,修短分定,然三疾不同,或赖针石,庶秦扁之言,理验今日矣。又经方浩博,流傅处广,应病投药,率难穷究。更令有司,集诸医工,寻篇推简,务存精要,取三十余卷,以班九服,郡县备写,布下乡邑,使知救患之术耳。”[2](卷8,P210)政府设立医馆的主要目的还是为了方便对百姓进行医疗救济,患者可到医馆就医,对医馆人员的赏罚则依据救治患者的成效进行。医馆还负责地方郡县医药知识的普及工作,将医书中的重要知识简要编录成册颁行地方。从中可知,当时医馆的各项制度已初步完备。

二、灾害救济行为

北魏自然灾害频繁,据统计北魏164年间,仅水灾就43次,旱灾67次。灾害严重威胁了百姓的生命财产安全,使人民流离失所。对灾民的救济是北魏政府救济体系的一个重要组成部分,对灾民的救济工作做不好,在国内就会形成大量流民聚众的局面,因此北魏政府采取各项救济措施安抚灾民,使其度过难关。

(一)物质赈济 对灾民的物质救济首先是将政府库藏的粮食和布帛赈济给他们,以解决其最基本的生存问题。如神瑞二年(415年)十月诏曰:“古人有言‘百姓足则君有余未有民富而国贫者也’顷者已来频遇霜旱年榖不登百姓饥寒不能自存者甚众,其出布帛仓榖以赈贫穷。”[2](卷3,P56)其他历届统治者在灾害发生时,都会命当地政府开仓赈济,如太平真君九年(448年)二月“山东人饥启仓赈之”,[2](卷4下,P102)延昌二年(513年)四月“以绢十五万疋赈恤河南饥民”。[2](卷8,P213)类似的记载还有很多,不再赘述。当灾区本地库存不足时,政府也会打破平日严禁百姓随意迁移的禁令,灵活地允许灾民去他镇就食,太和十一年(487年)七月诏曰:”今年榖不登,听民出关就食,遣使者造籍,分遣去留,在所开仓赈恤。”[2](卷7下,P162)又如延昌元年(512年)三月“州郡十一大水,诏开仓赈恤,又以京师榖贵出仓粟八十万石以赈恤贫者。”[2](卷8,P211)四月诏“河北民就榖燕、镇二州”,五月诏“天下有粟之家供年之外悉贷饥民”。[2](卷8,P212)在这里我们可以看出,当政府力量不足之时也会发动富裕之家出粮,让他们和政府一起救济灾民。北魏政府对灾民最直接有效的救济莫过于沿路施粥了,太和七年(483年)三月,”以冀、定二州民饥,诏郡县为粥于路以食之……六月,定州上言:为粥所活九十四万七千余口。九月,冀州上言:为粥给饥民所活七十三万一千七百余口。”[2](卷7上,P152)施粥这项措施成效显着,大量灾民正是有赖于这项救济行为而得以存活。

不可否认,赈济灾民粮食和布帛等生活必需品对人民意义重大,但却不是一劳永逸之事。北魏政府除了上述救济措施之外,还假民以土地和种子等生产资料,使百姓能够开展生产自救,解决其灾后生存问题。北魏很多统治者在灾害发生后,对百姓开放山泽禁地,使人民耕种,如太和六年(482年)八月“罢山泽禁”,太和七年(483年)十二月“开林虑山禁,与民共之。”[2](卷7上,P153)有时政府甚至会对百姓开盐池之禁,使百姓能从其中获利从而弥补灾害损失,太和二十年(496年)十二月,“以西北州郡旱俭,遣侍臣廵察,开仓赈恤。乙丑,开盐池之禁与民共之。”[2](卷7下,P180)诚然,地方各级官吏要负责政府救济工作的具体实施,因此北魏政府对各级官吏在救济过程中也有明文要求。太安五年(455年)十二月诏曰:“朕承洪业,统御郡有,思恢政化,以济兆民。……有流徙者,谕还桑梓。欲市籴他界,为开傍郡,通其交易之路,若典司之官,分赋不均,使上恩不达于下,下民不赡于时,加以重罪,无有攸纵。”[2](卷5,P118)对不能较好贯彻政府救济精神的官吏予以重责,这十分有利于政府救济工作的开展。

(二)祭祀行为 灾害发生后,政府在对灾民进行物质救济的同时,还会进行祭祀仪式,为民祈求上苍的庇佑,给予灾民精神慰藉。在古代农业社会,人们对自然都有一种敬畏之情,政府的祭天或祭山等活动一方面可以从精神上抚慰百姓,给百姓战胜天灾的希望和信念。另一方面,统治者也会由天灾联系人事,也会在灾害发生时对灾民以外的上文所述人群进行救济,以求改善自身统治。如神龟二年(519年)二月诏曰:“农要之月,时泽弗应,嘉谷未纳,三麦枯悴。徳之无感,叹惧兼懐。可勑内外,依旧雩祈,率从祀典。察狱理寃,掩胔埋骼。冀瀛之境,狂冦暴野,死者既多,白骨横道,可遣専令収葬。赈穷恤寡,救疾存老,准访前式,务令周备。”[2](卷9,P229)太和四年(480年)二月诏曰:“今东作方兴,庶类萌动,品物资始,膏雨不降,岁一不登,百姓饥乏,朕甚惧焉。其勑天下,祀山川羣神及能兴云雨者,修饰祠堂,荐以牲璧,民有疾苦,所在存问。”[2](卷7上,P148)正光三年(522年)六月诏曰:“朕以冲昧,夙纂寳歴,不能祗奉上灵,感延和气,致令灾旱频岁,嘉雨弗洽,百稼焦萎,晩种未下,将成灾年,秋稔莫觊。在予之责,忧惧震懐。今可依旧分遣有司,驰祈岳渎,及诸山川百神能兴云雨者,尽其虔肃,必令感降,玉帛牲牢,随应荐享。上下羣官,侧躬自励,理寃狱,止土功,减膳彻乐,禁止屠杀。”[2](卷9,P233)从这些诏令中我们就可以看出,旱灾发生后,政府首先要祭天祈雨,以迎合灾民的要求。其次,救济的对象则不限于灾民,几乎涉及到了上文提及的各种社会群体,从这个方面来说,政府的祭祀行为则具有双重的意义。

三、北魏政府救济行为的作用和缺陷

(一)北魏政府救济行为的作用 第一,在某种程度上解决了人民生存问题,使其得到最低的生活保障。对于灾民和其它社会弱势群体而言,国家的及时救济,为他们提供了生存所需最基本的生活资料,使他们避免了因没有生活来源而面临死亡的困境。这对于安定受助人群的生活,起到了较大的积极作用。

第二,有利于缓和阶级矛盾,维护王朝统治。北魏政府救济行为最主要的目的就是为了维持自身统治。社会各弱势群体和灾民的基本生活问题得不到解决,就势必会引发社会暴乱,威胁到王朝统治。北魏政府采取的各项救济措施,无论是物质的,还是精神上的都有利于抚慰人们的不满情绪和反抗心理,把阶级矛盾降到最低限度,这是有利于王朝稳定的。

第三,客观上促进了社会经济的恢复和发展。在古代农业社会中,劳动力数量的多少是决定社会经济发展重要因素,对此北魏政府是认识到的。政府采取的救济行为一方面,客观上避免了人口大量死亡,保存了民力,这也就保证了国家的赋税收入和兵役、徭役来源,社会生产能够正常运行。另一方面,赐予他们最基本的生活和生产资料,为其生产自救奠定了基础,从而有利于推动社会经济的恢复和发展。

第四,为后世提供了一些可借鉴的经验。如北魏政府在救济过程中开展的统计工作,就为隋唐政府的救济行为建立了很好的范本,尤其是上文提到的北魏政府有进行资产统计和界定受助者范围的尝试,对中国以后的受助者概念界定都是很有意义的。医馆的设立也之间影响了后世相关机构的建立,如唐代悲田养病坊的设立。

(二)北魏政府救济行为的缺陷 第一,救济措施的标准不统一。北魏政府的救济措施一个最大的缺陷就是没有一个统一的标准。上文在分析对高年的救济之时,用表格列出了各项资料,在此就以高年这一人群为例说明这一缺陷。首先,对高年老人的赏赐在地域上没有统一标准,都是根据统治者巡幸所过之地而临时决定的。如天兴元年(398年)正月赏赐邺城老人,孝文太和十九年(495年)四月则赏赐彭城高年。其次,赏赐的物品种类和定量标准不统一,有赏赐衣服的,有赐予几杖的,还有赏赐其它物品的,赏赐的布匹有二匹也有五匹的。再次,即便是同一种措施的标准也不统一。如对高年进行精神抚慰之时,有时八十以上赐爵二级,七十以上赐爵一级,有时则为八十以上赐爵三级,七十以上赐爵二级。对其它人群救济时,也存在标准不统一的现象,就不再一一列举了。

第二,救助措施没有连续性,缺乏系统性。我们从北魏救济行为具体实施的情况来看,多是以帝王诏令为主的临时性救济措施,并未形成一套完善的制度。如仍以高年为例,太和六年(482年)三月对高年老人进行过一次物质赏赐,其后一直到十八年(494年)正月才有这样的措施,中间时间跨度较大。这些诏令多是统治者在巡幸地方或册立皇太子等时机才颁布的,救济措施具有很强的随机性。由此可见,北魏政府的救济行为不过是要宣扬帝王的“德治”,救济行为的出发点有很大偏差,这将使其救济的效果大打折扣。

第三,社会救济很多是象征性的,标准较低。北魏政府救济行为的着眼点是保障被救济者的最低生活标准,使其能够维持最基本的生存而已。从上文诏书中对鳏寡孤独、高年,贫困者的救助标准来看,多是“帛二匹”、“粟,人五斛”。这样的标准,也只能让他们临时得以活命,不可能有效改善其生活质量水平。

总之,北魏政府的救济行为在形式上可分为物质救济和精神救济,在时间上可分为平日救济和灾害救济。受救济人群广泛,除贵族官僚外的一般普通民众,由于各种原因都可能得到政府的救济。北魏政府的救济行为虽然存在很多不完善之处,但其积极方面的作用还是主要的。这些救济行为使受助人群能够摆脱困境,恢复生产,从而有利于缓和社会阶级矛盾,巩固王朝统治。

[1]吕思勉.吕思勉读史札记(上)[M].上海:上海人民出版社,1982.

[2](北齐)魏 收.魏书[M].北京:中华书局,1974.

[3]高 峰.北朝灾害史研究[D].北京师范大学,2003.

〔编辑 赵立人〕

A Discussion of Government Relief Actsof Beiwei

KANG Li-na

(Humanities and Communication Iinstitute,Shanghai Normal University,Shanghai,200234)

The government of Beiwei generally applied relief acts in order to safeguard rule.The acts composed of substantial and spirit reliefs in form.Daily and disasters reliefs compose the acts as far as time be concerned.Ordinary people could get government reliefs.The government reliefs of Beiweihave positive role though there weremuch defects in them.

BeiWei;material relief;spiritual relief;daily relif;disastov relief

K239.2

A

1674-0882(2011)06-0032-06

2011-10-08

上海市教委重点学科项目(J50405)

唐丽娜(1980-),女,河南焦作人,在读博士生,研究方向:魏晋南北朝文献。