18世纪末到20世纪中叶苗族从贵州等地向滇东南和中印半岛北部的迁徙

2011-09-07娄自昌

娄自昌

(文山学院政史系,云南文山663000)

18世纪末到20世纪中叶苗族从贵州等地向滇东南和中印半岛北部的迁徙

娄自昌

(文山学院政史系,云南文山663000)

18世纪末以后,苗族开始从贵州等地向滇东南和中印半岛北部大量迁徙,这种迁徙既有因战乱如乾嘉苗族起事、“咸同变乱”而引起的短时期内的较大规模迁徙,也有因经济因素如玉米的引进和推广、寻找可耕地等引发的自发零散但却持续不断的迁徙。经过一个半多世纪的持续迁徙,到20世纪中叶时,苗族最终成为滇东南和中印半岛北部分布范围非常广阔、人口众多的民族。

苗族迁徙;滇东南;中印半岛;过程

滇东南和中印半岛北部的苗族并非土著,他们的祖先主要在18世纪末19世纪初以后由贵州等地相继迁徙而来。而有关苗族向中印半岛北部的迁徙,国外学者已有专门研究,但对于迁入的具体时间还不够明确;而有关苗族向滇东南的迁徙,国内外的研究都非常少,无论是迁入时间还是迁入过程都模糊不清,至今仍无明确结论。本文在文献资料和调查材料的基础上,试对此进行分析,不当之处,望方家指正。

一、乾嘉苗族起事失败引发的早期迁徙

19世纪初以前,涉及滇东南和越南北部民族情况的众多地方志中都没有提到苗族,说明苗族要么还没有来到这些地区,要么虽然有一部分已经来到,但人口很少,并没有引人们的注意。19世纪初以后,有一些文献开始提到滇东南和越南北部有苗族生活,说明已有苗族人口迁入这些地区。早期成批迁入滇东南和越南北部的苗族人口,迁入时间大多在18世纪末19世纪初,迁入原因应该与乾嘉之际黔东湘西的苗族起事失败有关。

乾嘉苗族起事爆发于1795年,核心区域主要在黔东湘西地区,并波及贵州大部,在各省清军的围剿下,最终于1796年失败。乾嘉苗族起事持续时间虽然不长,但强度非常大,黔东湘西等地的大量苗族人口都卷入其中,并多次与清军展开残酷血战。有关文献资料和调查材料说明,乾嘉苗族起事失败后,卷入其中的一些苗族人口被迫逃离祖居地,迁到了千里之外的滇东南和越南北部沿边地区,并构成了这些地区较早的一批苗族人口。

如葬于文山州麻栗坡县董干镇者挖村龙堡寨的熊天美及其同伴、葬于红河州河口县桥头乡老刘寨的李仕雄及其同伴、越南学者琳心《苗族的迁徙和称谓史》中提到的第二批迁入越南的苗族人口,他们迁到中越边境地区的时间都可以推算到1800年前后,与乾嘉苗族起事失败的时间吻合,极有可能因乾嘉起事失败迁徙而来。[1]

《红河州民族志》在谈及红河州苗族的来源时,根据较早时期的调查材料说:“蒙自、屏边、河口等地的苗族多数因清嘉庆二年(1797年)贵州铜仁府‘逐客民、复故地’的苗族起义失败后,于清嘉庆十一年(1806年)逃来的。”[2](P106)《屏边县志》也有同样的说法。[3](P9)从笔者掌握的资料来看,《红河州民族志》所说“多数”一词并不可信,因为红河州境内苗族的大部分是更晚时期迁来的,但红河州东南部有一部分苗族人口因乾嘉起事失败而迁入的说法是可信的。

总之,乾嘉苗族起事的失败,导致了部分贵州苗族人口向千里之外的滇东南和越南北部沿边迁徙,并构成了滇东南和越南北部较早的一批苗族人口,到19世纪20、30年代时,滇东南和越南北部的地方官都开始注意到他们的存在,滇东南的官方文献至少在1823年、[4](P12-14)越南官方文献至少在1833年[5](P3017)正式提到了他们。但从文献资料和调查材料反映的情况来看,因乾嘉起事失败而迁入滇东南和越南北部的苗族人口并不多,仅在中越边境一带有零星分布。[1]

二、19世纪初叶到中叶的持续自发迁徙

如果说19世纪初叶滇东南和越南北部的苗族人口还非常少的话,那么,到了19世纪中叶,无论是滇东南还是越南北部,苗族人口都已经很多,分布范围也非常广了。1855~1874年的“咸同变乱”,为我们窥探当时滇东南和越南北部苗族的分布状况以及他们在当地的地位和力量提供了一个窗口。我们看到,在咸同变乱期间,滇东南各地和越南北部沿边的广大地区,都有众多苗族人口卷入战乱的记载。

就滇东南而言,从当时形成的岑毓英奏稿、清末以后成书的多部地方志对咸同变乱的追记来看,邱北、[6](P268)广南、[7]富宁、[8](P690、870-873)文山、[9]麻栗坡[10](P10-11)等地都有苗族人口卷入战乱的记载,而且是这些地区的重要武装之一。这些记载反映出,到19世纪中叶时,滇东南的上述地区都已经有苗族人口分布,而且人数很多。

就越南北部而言,情况类似,笔者在《大南实录》有关嗣德十七年(1864)到嗣德二十八年(1875)的纪事中,查到明确提及越南北部苗族卷入战乱的记录共29条,还有许多没有明确提及民族名称但肯定有苗族参与其中的战乱。[5](P6294-6836)这些战乱主要发生在宣光省(今河江省、宣光省等地)、兴化省(今老街省、莱州省等地),从《大南实录》的记录来看,卷入战乱的苗族武装已经成为当时越南北部地区的重要武装,反映出苗族在越南北部的分布范围已经很广阔,人数也非常多。

咸同变乱时广泛分布于滇东南各地和越南北部沿边各省的苗族人口,有的可能是咸同变乱期间才从贵州迁来的,但大部分应该是19世纪初叶到中叶时就已经迁来。由于19世纪初叶到中叶时贵州和滇东南等地相对安定,这一时期苗族向滇东南和越南北部沿边的迁徙应该是自发的迁徙。促成这一时期迁徙的原因,应该主要是经济原因:一方面,刀耕火种的耕作方式,使得相当一部分苗族人口很难实现定居,每隔若干年就要迁往新的地方,以寻找新的刀耕火种山地;另一方面,来自美州的玉米等农作物逐步推广,使得滇东南和中印半岛北部尚未开垦的广阔山区和半山区的经济价值显现出来,从而吸引了包括汉族、苗族在内的内地各省人口大量前来,到处“砍树烧山、艺种包谷之类”。[4](P12-14)

由于这一时期的迁徙是自发的迁徙,因而相对零散,每个迁徙的队伍可能只有几户到十几户人家、十几个到几十个人,加之主要在远离村镇的山区迁徙,因而并不引人注意,对于迁徙的情况,相关文献很少有记载。但这种迁徙却是非常重要的,因为这种迁徙涉及面广,而且持续不断。从有关调查材料来看,先前迁来的人往往派人回到故乡招人前来,到处宣传:“云南山高地广,……地很多,包谷长得好,谷杆结包谷,顶上长稻子,根下有洋芋。”[11](P37)“将三棵包谷杆拉扰拴在一起,人爬上去都压不倒”、“种的麻杆长得像臂粗,连母猪也拱不倒。”[12](P311)滇东南和中印半岛北部拥有尚未开垦的广阔山区和半山区的事实,再加上这些宣传,“于是很多人都跟着到云南来了”。[11](P37)从局部地域、较短时期来看,这种自发零散的迁徙似乎没有什么规模、也没有什么影响,但从较大范围、较长时期来看,这种迁徙的规模是非常大的,因为迁徙的范围包含了有苗族分布的广大地域而不仅仅是某个局部,迁徙的时间持续了几十年之久,因而这种迁徙对滇东南和越南北部民族构成的变迁、对滇东南和中印半岛北部广大山区的垦辟,影响都是非常大的。我们已经看到,19世纪初时,相关文献很少提到滇东南和越南北部苗族的情况,偶尔提到时,所反映的人口也不多,重要性也不大,而到19世纪中叶时,不仅滇东南和越南北部的众多地方都已经有苗族分布,而且人数众多,当咸同变乱波及到这些地区时,这些地区卷入战乱的苗族武装遂成为当地的重要力量,19世纪初以后的自发迁徙在苗族迁徙史上的重要性可见一斑。

三、咸同变乱引发的大规模迁徙

1855~1874年咸同变乱期间,云南、贵州、广西和邻近的越南北部各民族都卷入了长期战乱之中,生活在这些地区的苗族居民也不例外。在黔东湘西地区,最为突出的主要就是张秀眉起事,波及大半个贵州和湘西地区,持续了十七、八年之久;黔西北的陶新春起事,则波及滇东北和川南地区,也持续了七、八年之久。张秀眉和陶新春起事都是苗族历史上强度非常大的起事,规模大、卷入人口众多、持续时间长、对抗烈度非常大。

早先迁入滇东南和越南北部的苗族中,当时没有出现像贵州张秀眉、陶新春那样大规模的武装,但当地的苗族中也形成了多支“白旗军”武装,如邱北红花山武装、[6](P268)广南北部以陶德为首的武装、[7]富宁西南部以陶布彪为首的武装、[8](P690、870-873)文山县西部以“马飞天”为首的武装[9]、麻栗坡东部以帅祖为首的武装、[10](P10-11)越南堂上以朱荡(自称“顺天主”)为首的武装、[10](P10)越南磊卜“伪顺主”武装、[5](P6461、6591、6609、6655)越南六安州盘文二(《刘永福历史草》称“盘文玉”)武装、[5](P6496、6499)[13](P195)越南保胜老街一带曾与黄崇英“黄旗军”联合的苗族武装,[14](P410)等等。这些苗族武装与当时云南各地各民族的反清武装一样,大多以白旗为旗号,号称“白旗军”,与打着清朝旗号的各族团练武装“红旗军”或到处争战、或划地自守,越南北部的苗族“白旗军”还与控制河阳(今河江)的黄崇英“黄旗军”联合,在越南北部各地与当地傣族武装、越军、冯子材部清军、刘永福部“黑旗军”争战。[5](P6294-6836)当然,除了“白旗军”外,相关史料和调查材料表明,与当时云南和越南北部的各民族一样,滇东南和越南北部也有一部分苗族参与“红旗军”,或与“黑旗军”和越军联合,以对付“白旗军”和“黄旗军”。

众多调查材料和文献资料显示,在历时近二十年的长期大乱中,有大批不同地区的苗族难民或战败的苗族武装相继逃离原居地,大规模地迁往滇东南的文山州、红河州南部、越南西北部和老挝东部一带的崇山峻岭中。

首先是大批贵州等地的苗族难民或战败了的苗族武装逃到了滇东南地区。

宋恩常根据1958~1960年在红河州各地苗族村寨的调查材料说:“苗族迁来红河州的时间相仿,都有五至六代的历史。”[15](P6)雷广正根据1958年的调查材料说:“屏边苗族都说他们是从贵州迁来的。根据一区五嘉乡农民马志良70多岁的祖父说:他们入居屏边已经六代。……对于迁徙的原因,……一种说,有一年天下大乱,为了生存逃到云南来。”[11](P37)

从迁入时间推算,宋恩常和雷广正提到的这些因“天下大乱”而迁到红河州的苗族人口,迁入时间都可以推算到1870年前后,正是咸同变乱后期贵州各地苗族起事相继失败的时期,苗族中口耳相传的天下大乱,指的实际上就是咸同变乱。

熊玉有在其《苗族文化史》中说:“屏边县新华乡多依树苗族传说自己是张秀眉起义失败后为避官府镇压,跋山涉水几千里从贵州迁徙而来。”[16](P33)

2008年,笔者委托熊柱石同学(苗族)对马关县仁和镇仁和村坡上寨苗族源流进行调查,该村杨正法老人(1944年生)告诉他,苗族迁来本地是因为张秀眉造反失败,大量苗族人口被杀,苗族于是四散逃往云南文山等地。杨正法还说,他家先祖与同族从家乡逃到本地已经有8代人。从迁入代数推算,杨正法先祖与同族迁到马关的时间可以推算到1878年前后,与张秀眉起事失败的时间是吻合的。

其次是许多苗族难民和“白旗军”武装从滇东南等地迁到了越南北部。

越南学者琳心在其《苗族的迁徙与称谓史》中提到:苗族从中国向越南的第三次迁徙到调查时(1960年前后)已有6、7代人,是苗族从中国迁入越南规模最大的一次,共有一万多人的苗族人口从贵州、云南等地迁到了老街省、河江省、安沛省和泰族苗族自治区(莱州省)以及其它各地。[17]琳心所说的这次苗族向越南的大规模迁徙,从时间推断,实际上就是因咸同变乱而导致的迁徙。

笔者2008年在麻栗坡县董干镇者挖村龙堡寨、猛硐乡坝子村岩脚上寨和下寨的调查也说明了这一点。在董干镇者挖村龙堡寨调查时,该寨熊明光向我们介绍说,其先祖熊友德(苗族迁到本地的第二代,曾任本地官员)晚年及其儿子们当家时,发生了严重战乱,苗族与本地汉族武装到处争战,许多苗族人口纷纷逃往越南,熊家约有五分之三左右的人口逃到了越南。熊明光所说的战乱实际上就是咸同变乱,从他讲述的情况来看,这场战乱曾导致麻栗坡县东部的大量苗族人口逃往越南北部。

在猛硐乡坝子村岩脚上寨和下寨调查时,两寨人口最多的王、张两姓老人介绍其先祖都从内地迁徙而来,都已经有8代人左右,谈到迁徙原因时,都谈到了“白旗造反”。猛硐乡与邻近的越南河江省黄树皮县都是苗族人口比较集中的地方,咸同变乱期间都属越南宣光省渭川州管辖,境内苗族人口中,相当一部分无疑就是咸同变乱期间由滇东南等地流入的,除了笔者调查到的坝子村岩脚上下两寨王、张两姓外,清末成为猛硐世袭统治者的项从周也是咸同变乱期间(1863年,时年七岁)在其父亲项正清带领下从滇东南的西畴等地迁来的。

三是许多苗族难民和“白旗军”武装迁到了越南西北部和老挝的崇山峻岭中。

《大南实录》正编第四纪卷四十嗣德二十三年(1869年)夏四月载:“股匪獴、獹纠党掠兴化奠边府,知府阮慎遇害。”[5](P6565)卷四十一同年秋九月载:“兴化领兵官邓贵进攻奠边聚匪,胜仗,命乘胜进往收复府城。”[5](P6586)卷四十一同年冬十月载:“兴化遵教州知州陈锯正、队长率队阮文意等会剿奠边据匪,胜仗,收复州城。……哩奉蛮纠合清地股匪并土匪扰掠芒倩(属兴化宁边州),遂扰南掌、念峨等处。南掌借暹为援,与哩奉蛮相拒。事闻,命镇宁府(属义安,与南掌接近)防御使佋应回府按御,再命兴化省臣派探防截。”[5](P6588)

上述《大南实录》中提到的“獴”即指苗族,奠边府、遵教州、芒倩等都是当时越南兴化省与老挝邻近的地方,南掌为老挝琅勃拉邦王国,当时臣属于泰国(即文中提到的“暹”),镇宁府即今老挝东部的川圹。这几条记载显示,由于当时冯子材部清军在越南北部的围剿等原因,1869年四月(阴历)到年底,包括苗族武装在内的大批各族武装转入了越南西北部和老挝境内,与驻扎当地的越南地方武装、得到泰国援助的老挝琅勃拉邦王国军队发生了多次战斗。首先是四月时,苗族和“獹”族(疑为彝族)武装联合攻占了越老边境重镇奠边府和遵教州等地,半年后,越军组织了有效反攻,收复遵教州城等地。但同时,又有大批各族武装扰掠了越老边境的芒倩、老挝琅勃拉邦(南掌)、念峨等处,逼近越南镇宁府(今老挝川圹)。这是笔者所见有关苗族等各族反清、反越武装大批进入越南西北部和老挝等地的首次确切记载。

两年后,由于清军在云南近二十年的战乱中取得最后胜利,又有许多包括苗族“白旗军”在内的各族武装从滇东南、越南北部沿边等地纷纷转入越老边境地区。

《大南实录》正编第四纪卷四十六嗣德二十六年(1872)二月载:“兴化莱州知州刁文撑剿获洮、沱江与清、獴诸匪。”[5](P6675)从这条记载来看,1872年时,由于包括苗族武装在内的各种武装再度进入越南西北部,威胁到莱州地区,莱州土司刁文撑(傣族)于是率部在洮江、沱江等地堵截。

《大南实录》正编第四纪卷四十九又提到:1873年初时,与黄崇英“黄旗军”合伙的苗族等族武装从越南西北部南下到越南中部的清化省山区、逼近清化省城,但被清化省驻军击败,随后清化省臣奏请“设清化山防衙”、“招抚接辖猫蛮(即苗族)”等善后事宜。[5](P6731、6734)

《大南实录》提到的上述事件,与后来西方学者的调查材料能够相互验证、相互补充。

何平《中南半岛民族的渊源与流变》一书引述Jean Michaud所编《动荡的时代和忍耐的人民:东南亚丘陵的山地少数民族》(英文版)一书中的相关资料说:“1904年,东京的白泰首领刁文池向法国人拉克司提供的一份材料说,大约在1848年他才15岁时,看见一些属于白旗军的蒙人从四川经西双楚泰进入了老挝。”“法国殖民官员保罗·勒·博兰吉尔根据他在琅勃拉邦附近的老挝人那里收集的资料记载谈到,在1847-1850年期间,有大批苗族迁到了这个地区,他们被叫做白旗军。他还提到说,这些苗族是从四川和云南来的。”“还有一份法国人的调查资料提到,大约从1864年开始,老挝镇宁(今川圹)地区进入了许多不同旗号的中国军队,他们都是反清失败后从中国逃到老挝的,与这些军队一道来的还有许多山民,包括苗族、瑶族和拉祜族,这些山民多在川圹高原定居下来。”“1872年,老挝琅勃拉邦的国王和泰国廊开府的府尹都向泰国政府寻求帮助:说是黄旗军已经入侵了西双楚泰,并到达了琅勃拉邦的门口。”[18](P300-301)

何平引文中提到的“东京”即当时法国人对越南北部的称呼,刁文池即前述莱州土司刁文撑之子、后来的莱州土司,“西双楚泰”即莱州地区,“蒙人”即《大南实录》中提到的“獴”,即苗族。何平引文中提到的这些事件应即《大南实录》中所记载的1869-1873年间大批苗族“白旗军”与其他民族武装因在云南和越南北部失败而转入越南西北部和老挝的事件。但在具体时间上,这些引文中有一些错误之处:首先,苗族白旗军从西双楚泰进入老挝琅勃拉邦等地的时间不可能是1847—1850年期间,因为这个时候还没有出现所谓的“白旗军”,实际时间当为1869—1873年;其次,老挝镇宁(今川圹)“来了许多不同旗号的中国军队”的时间不在1864年,当时的镇宁属于越南义安省,《大南实录》有关1864年的纪事中并没有提到发生这样的事,而《大南实录》所记载的有关1869年十月以后的事态则与此非常吻合。至于“黄旗军”到达琅勃拉邦门口的时间(1872年)则与《大南实录》有关1872、1873年黄旗军部分武装(包括苗族武装在内)转入越南西北部并南下清化的记录吻合。

总体来看,咸同变乱期间苗族向滇东南和中印半岛北部的迁徙,是历史上苗族向这些地区规模最大的迁徙,经过这次大迁徙,苗族最终成为滇东南和中印半岛北部的重要民族之一,广泛分布到文山州、红河州东南部、越南北部、越南西北部和老挝东北部等地的山区和半山区,对这些地区的历史进程产生了深远影响。

四、咸同变乱之后的自发持续迁徙

咸同变乱之后,仍有苗族人口不断迁徙到滇东南和中印半岛北部,或在滇东南和中印半岛北部的不同地区之间相互迁徙,一直持续到20世纪中叶。咸同变乱结束之后的迁徙,如同19世纪初叶到中叶的迁徙一样,主要是因经济原因促成的自发迁徙,因为这期间很少发生苗族大量卷入其中的战乱。由于主要是自发的迁徙,相对零散,因而不太引人注意。笔者所见清末到民国时期涉及滇东南苗族的各种文献资料中,虽然都提到苗族经常迁徙,但提到具体迁徙事件的资料却非常罕见,主要就是因为这一时期苗族的迁徙主要是自发零散的迁徙而非一次性的大规模迁徙,相关文献资料很难对具体迁徙事件进行记录所致。

如同19世纪前半期的迁徙一样,咸同变乱以后到20世纪中叶的自发零散迁徙仍是非常重要的迁徙,因为迁徙涉及面广,持续时间长,从较长时期来看,其规模非常大,对滇东南和中印半岛北部民族构成变迁的影响也非常大。屏边等地有关近代苗族人口增长的情况说明了这一点。

屏边县是滇东南苗族人口比例最高的县,2000年时,苗族人口占全县人口总数的40.45%,在屏边县各民族中位居第一。从有关资料来看,虽然在乾嘉苗族起事失败后、咸同变乱期间都有苗族人口迁入屏边境内,但当时迁入的人口并不多,屏边县苗族人口的大部分,主要还是清末到民国时期相继迁入的。

如1874年底岑毓英奏稿《攻克开化府属大窝子贼巢片》中提到,1874年九月时,有苗族武装千余人从越南北部攻入屏边中西部地区,但最终被岑毓英调兵击溃。从奏稿陈述的情况来看,来自越南西北部的苗族武装攻入屏边中西部以前,这些地方基本上没有苗族人口,因而当苗族武装攻入时,这些地区起而响应的主要是“附近各村寨徭夷”,而不是苗族。[14](P410)

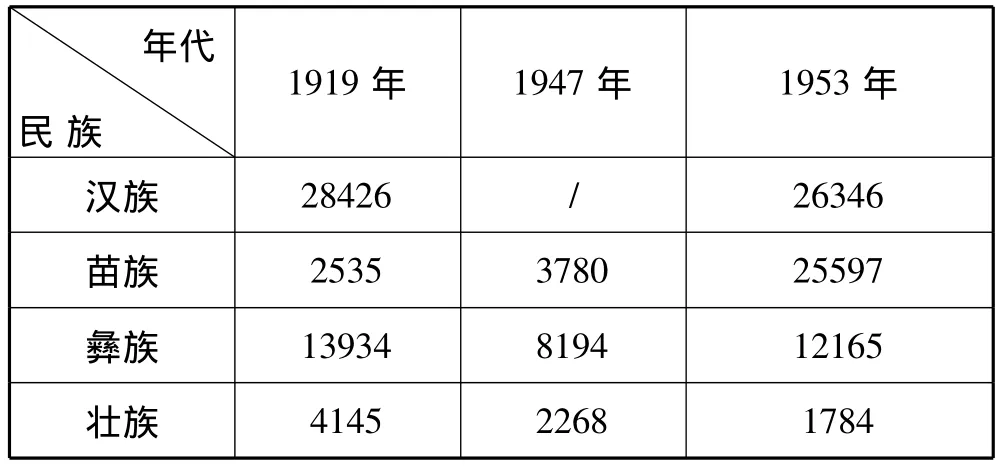

《屏边苗族自治县志》根据民国时期和中华人民共和国初期的调查数据,分别记录了1919年、1947年、1953年境内各族人口的变化情况,[3](P102-125)现整理如表1:

表1 屏边县1919~1953年主要民族人口变化表(单位:人)

从表中可以看出,从1919年到1953年共34年中,除了苗族外,屏边县境内各主要民族人口整体呈下降趋势,而苗族人口则大幅增加,扩大到原来的10倍。这固然有民国时期的苗族居民很少与官府打交道、因而统计数据不全的因素,但两组数据的巨大反差也反映出,屏边境内的相当一部分苗族人口主要是在民国时期迁入的。相关调查材料也能验证这一点。

宋恩常《云南苗族述略》根据1958年的调查材料说:屏边县牛碑社的69户苗族中,已居住六十年的1户,五十年的1户,三十五年的18户,三十年的4户,二十年的13户,十四年的9户,九年的3户,三年的2户,一年的3户。[15](P6)从这份调查材料中可看出,当时牛碑社69户苗族中,迁来最早的共2户,迁入时间在1900~1910年前后,仅占全社苗族户的2.9%;1925年左右迁来的18户,占26.1%;1930~1940年前后迁来的 17户,占24.6%;1945年后迁入的17户,占24.6%。虽然宋恩常先生没有提到另外15户居住该社的时间(应为分家而形成),但也可以看出,该社苗族人口的大部分都是在民国时期才迁来的。

《开远市志》所载境内各时期民族人口的调查统计也说明了这一点。根据1919年的调查,当时开远各民族中,侬(壮族支系)、沙(壮族支系)、苗三族共占人口总数的5%。[19](P617)虽然《开远市志》没有单列出三族各占多大比例,但从排列顺序看,苗族排在侬、沙之后,苗族人口比例应不超过人口总数的2%。而到1953年普查时,苗族人口比重已经上升到开远人口总数的6.4%。[19](P81)从上述记载反映的情况看,开远境内苗族人口的大幅增加,也主要发生在民国时期。

1995年版《蒙自县志》有关境内苗族来源的说明也验证了这一点。《蒙自县志》说:“约在嘉庆、道光年间,苗族始由文山、马关、麻栗坡、丘北等地迁入蒙自,但人数很少。……民国年间,……境内苗族人口逐渐增多。……苗族迁入蒙自的时间虽短,增长却很迅速。”[20](P131)《蒙自县志》的这段话说明,蒙自境内苗族人口比重的大幅上升也主要发生在民国时期。

总之,从咸同变乱结束之后到20世纪中叶为止的七十多年内,苗族一直持续不断地向滇东南和中印半岛北部迁徙。虽然这时期的迁徙较为零散而不引人注意,也因此缺乏记载,但正是这种自发持续迁徙,使滇东南和中印半岛北部各地的苗族人口数量得到了极大扩充,最终使苗族成为滇东南和中印半岛北部广大山区和半山区到处都有分布、人口众多的民族。

参考文献:

[1]娄自昌.苗族向滇东南和中印半岛迁徙的早期时间考[J].文山学院学报,2011,(4):25-29.

[2]红河州民族志编写办公室.云南省红河哈尼族彝族自治州民族志[Z].昆明:云南大学出版社,1989.

[3]屏边苗族自治县志编纂委员会.屏边苗族自治县志[Z].北京:新华出版社,1999.

[4] (清)伊里布.遵旨稽查流民酌议章程奏[A].方国瑜.云南史料丛刊卷九[Z].昆明:云南大学出版社,1998.

[5] [越]大南实录[Z].[日]东京:庆应义塾大学言语文化研究所发行,1980.

[6] (清)岑毓英.镇南竹园开化广南等处军情片[A].方国瑜.云南史料丛刊卷九[Z].昆明:云南大学出版社,1998.

[7]云南省图书馆藏.民国广南县志抄本[Z].大事记咸丰十年冬十月条、咸丰十一年春三月条.

[8]富宁县志编纂委员会.富宁县志[Z].昆明:云南民族出版社,1997.

[9]罗永红 .文山县喜古乡营盘山遗址的调查报告[J/OL].文山苗族网HMONGB BANGX DEB﹥苗学研究﹥调查研究2008-09-20.

[10]麻栗坡县志编纂委员会.麻栗坡县志[Z].昆明:云南民族出版社,2000.

[11]雷广正.屏边苗族社会历史调查[A].《民族问题五种丛书》云南省编辑委员会.云南苗族瑶族社会历史调查[R].昆明:云南民族出版社,1982.

[12]吕正元,侬贤生.富宁县民族志[Z].昆明:云南民族出版社,1998.

[13]范宏贵.华南与东南亚相关民族[M].北京:民族出版社,2004.

[14] (清)岑毓英.攻克开化府属大窝子贼巢片[A].方国瑜.云南史料丛刊卷九[Z].昆明:云南大学出版社,1998.

[15]宋恩常.云南苗族述略[A].《民族问题五种丛书》云南省编辑委员会.云南苗族瑶族社会历史调查[R].昆明:云南民族出版社,1982.

[16]熊玉有.苗族文化史[M].昆明:云南民族出版社,2003.

[17] [越]琳心.苗族的迁徙与称谓史[J].范宏贵.译.民族译丛,1984,(6):53-55.

[18]何平.中南半岛民族的渊源与流变[M].北京:民族出版社,2006.

[19]开远市志编纂委员会.开远市志[Z].昆明:云南人民出版社,1996.

[20]蒙自县志编纂委员会.蒙自县志[Z].北京:中华书局,1995.

The Migration of Miao(Hmong)People from Guizhou to the Southeast Yunnan and the North of the Mainland Southeast Asia from the End of the 18th Century to the Mid-20th Century

LOU Zi-chang

(Department of Politics and History,Wenshan University,Wenshan 663000,China)

After the late 18th and the early 19th century,Miao(Hmong)people began massed migrating from Guizhou province and other places to the southeast Yunnan and the north of the Mainland Southeast Asia.This migration occurs not only in large-scale in a short time because of the war such as the Qian-Jia and Xian-Tong turbulence,but also spontaneously,sporadically but continually because of economic factors,such as the introduction and promotion of corn and search of arable land.After one and a half centuries continued migration,till the mid-20th century,the Miao(Hmong)people eventually become a broad distribution and a large population ethnic minority in these areas.

migration of Miao(Hmong)people;southeast Yunnan;north of the Mainland Southeast Asia;process

book=26,ebook=14

K281.6

A

1674-9200(2011)05-0026-06

(责任编辑 王光斌)

2011-03-16

文山学院科研基金项目“滇东南民族与文化构成的历史演变研究”(07WSZ04)。

娄自昌(1969-),男,云南屏边人,文山学院政史系副教授,主要从事云南民族史研究。