浅埋暗挖法人行过街通道信息化施工技术研究

2011-09-04吴延平

吴延平,王 军

(1.温州市城建设计院,浙江 温州 325035;2.温州大学 建筑与土木工程学院,浙江 温州 325035)

目前城市地下工程的浅埋暗挖施工基本都根据新奥法原理进行,而信息化施工技术是新奥法施工的一项重要内容,它既是隧道施工安全的保证,又是对隧道支护结构参数进行优化的重要手段。作为首次在长江三角洲地区滨海相沉积的“四高两低”的淤泥地层运用浅埋暗挖工法,存在着较大的不确定性和风险性。运用信息化施工技术具有重大意义,可使现场监控量测与理论计算分析相结合,建立监控报警系统,便于解决不确定性问题,降低施工风险,从而实现施工安全和经济的目标。

温州广泛分布着深厚软土地基。大南门与附二医人行过街通道工程,均修建于淤泥质黏土层中(含水量高达70%,工程性质极其不良)。附二医街区暗挖通道穿越市主干道,地面街道纵横,高楼林立,商业发达,交通繁忙,地下有煤气、雨水、污水、电力等重要市政主干管路,环境条件十分复杂。

1 信息化施工

所谓信息化施工,实质是根据经验初步选定设计参数,在施工过程中通过监测地下工程结构受力与变形等数据,进行数据分析、信息反馈,以判断地下工程稳定性及支护结构对围岩的加固效果,并据以修正结构支护参数,安全可靠地完成施工。信息化施工是一个全程、动态、不断完善的过程,起着“安全监控、设计反馈、指导施工”等一系列重要作用,是当前地下工程设计与施工的发展方向。信息化施工管理分为现场监测、数据分析、信息反馈三大环节,现场监测是信息的来源;数据分析、信息反馈是其核心。

1.1 现场监测

从考虑工程结构稳定及施工对周边环境影响出发,本工程监测项目可以分为三类:第一类是支护结构的变形和应力、应变监测;第二类是支护结构与周围地层相互作用监测;第三类是与结构相邻的周边环境的安全监测,详见表1。

根据四个场地而划分,分为四个区块进行监测。地表主要监测项目为地面沉降和管线沉降。暗挖通道初期支护变形主要包括拱顶下沉和净空收敛。其布置原则为:上导坑每分部拱顶处布设拱顶下沉的测点一个;在起拱处、边墙底部位分别布测监测收敛的测点各一组;量测断面间距为5 m,特殊地段加密布置。围岩压力、格栅拱架钢筋轴力是反映通道受力状况的重要指标之一,选择典型断面处埋设了仪器。

1.2 数据分析

现场监测取得地面沉降、围岩与支护结构位移、支护结构内力、周边建(构)筑物及管线变形等信息,并对这些信息进行处理和分析。将监测结果以及通过计算求得的监测间隔时间、累计监测时间、监测位移值、累计位移值、当时位移速率、平均位移速率等列成表格,并绘制相应参数与时间对应关系的曲线图,如位移—时间曲线。必要时对监测所得的数据进行回归分析,找出位移随时间变化的规律。

1.3 信息反馈

如图1监测结果可知:通道沉降槽基本上符合Peck描述的正态分布曲线,靠近中线处沉降较大,远离通道中线沉降较小,沉降槽宽度为40~50 m左右,是通道宽度D的5~7倍,是通道高度H的6~8倍。地面的最大沉降位于通道中线附近,为4~5 cm,严格控制在最大允许沉降50 mm以内。产生这样结果的原因有:通道开挖之前进行的掌子面注浆加固,提高了地层承载能力,置换出地层中水分,防止了通道开挖时地层的大量失水和整体下沉;通道开挖过程中严格遵守了“管超前、严注浆、短进尺、强支护、早成环、勤量测”的施工原则,严格地控制了地层和支护结构的变形。

表1 监控量测项目表

图1 通道开挖对地表横向沉降的影响

从图2可以看出:路面下沉较大,围挡内地表下沉较小;路两侧的测点要稍小于路中测点。这主要是因为:路面较围挡内地表不同之处在前者车流量很大,产生较大附加动荷载。由于通道外2 m以后土体未能进行地表垂直注浆,受下部开挖卸载和附加动荷载影响,体现了淤泥地层高灵敏性和高蠕变性,产生比围挡内地表大的沉降。路两侧为自行车道或辅道,车流量远小于主车道,产生附加动荷载较小。

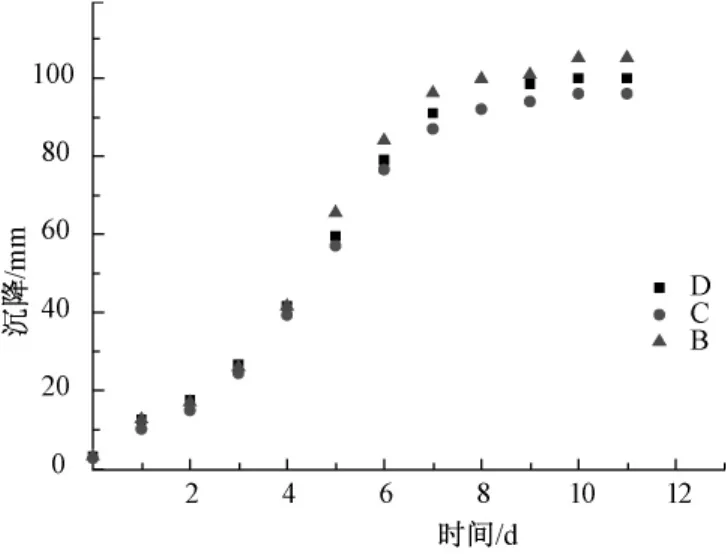

如图3典型监测点 G1,G2,G3为例,在前 5 d,拱顶沉降呈现急剧增长态势,沉降速度非常快,近乎线性,在第5~20 d,拱顶沉降呈现波动增长趋势,并在20 d之后保持稳定。对于较为软弱的淤泥质地层来说,加快开挖速度,适当缩短台阶长度,尽快封闭成环是控制拱顶下沉的有效手段,每一时段沉降值均在警戒值合理的范围之内。

图2 隧道地表中线点纵向沉降曲线

图3 主通道拱顶下沉检测

在施工区域内有大量的管线,其中给水管极为重要,如地层沉降过大引起管线开裂漏水,甚至爆裂,将产生严重后果。故选取场地内的给水气管道进行分析,其沉降时程曲线如图4所示。给水管沉降在前5 d内呈现急剧降低趋势,在5~25 d内呈现急剧升高趋势,在这个过程中完成总沉降量的80%,而在25~55 d的时间内,主通道给水管沉降量出现微小波动,保持缓慢的速度不断沉降,并于55 d之后趋于稳定。

典型监测边的最大长度变化如图5所示。监测边的累计长度的变化呈现波浪形增长特征,在25 d以内表现较为明显,在25~33 d之后变化幅度较小,在33 d之后监测边长保持稳定。在 A1-A2,B1-B2侧边边长监测期间,每一时段长度变化值均在警戒值合理的范围之内。

图4 沉降时程曲线

图5 侧边长度监测

2 施工要点

根据上述数据分析,及时调整施工方案,以确保施工的安全性和经济性。当变形数值和速率较小时,减少施工程序,加快施工进度,降低工程造价;变形数值较大时,则增加必要的辅助措施,以保持变形值及速率基本正常。基于以上原则,施工过程中作了以下优化,以控制施工中过大变位。

1)淤泥地层分块分部开挖过程中,结合实际情况,台阶长度尽量缩短,快速通过,尽快使整个断面封闭成环,可以大大减小引起的地表沉降。

2)在提前安设的大管棚保护下,通过控制注浆压力和注浆量,进行二重管全断面水平注浆可大大减弱注浆产生的隆起。

3)地面车辆动载对淤泥质地层浅埋工程施工影响较大,施工过程中在尽量减小对地面交通的影响下,可采取适当限制车行速度或地面铺大块厚钢板等措施减弱动载对地表变形的影响。

4)采取动态跟踪注浆,加强注浆过程中的监测,对周边建筑物及地下管线等环境保护效果明显。

5)淤泥地层采用喷锚构筑竖井并设置超厚锁口圈,提前垂直注浆改良地层并进行多次补注,对控制竖井开挖过程中下沉效果明显。加强井底以下区域注浆,可以确保竖井成型后不下沉。

6)开挖过程中超前注浆与初支背后回填注浆结合进行,严格控制超前注浆压力,对减小拱顶下沉很有效。

3 结论

通过本项目的信息化施工研究,提出相关结论,以期完善城市浅埋暗挖信息化施工技术,并为今后工程提供参考。

1)复杂环境浅埋暗挖人行过街通道施工时的环境控制和保护是其重点。对于地表沉降、地面建筑物和地下管线变形等控制指标应结合实际工程情况研究确定,不能统一标准,以便在合理投入的情况下,保证施工和环境安全。

2)淤泥质地层进行暗挖施工,首要需解决地层改良,采取TSS辅助二重管无收缩注浆技术对土体进行加固,并施行动态跟踪量测是一条经济高效的途径。

3)地下工程施工前,往往难以准确判定地质情况并制定比较完善的设计参数和施工方案。施工过程中根据揭露的地质准确情况,通过全程监测及信息反馈,及时调整施工方法与施工工艺,不断优化设计参数,可确保施工安全。

4)信息化施工技术对制订环境控制和保护措施提供支持。在信息化施工过程中,对于出现的异常现象均采取了相应的控制措施,取得了满意的效果,确保了工程的顺利进行。

[1]王梦恕.地下工程浅埋暗挖技术通论[M」.合肥:安徽教育出版社,2004.

[2]王建新.深圳丰盛町地下街隧道暗挖信息化施工分析[J].铁道建筑,2010(6):64-66.

[3]喻波,王呼佳.压力拱理论及隧道埋深划分方法研究「M」.北京:中国铁道出版社,2008.

[4]李岩,牛洪涛,佘芳涛,等.盾构型地铁区间隧道围岩稳定性位移分析方法[J].陕西建筑,2009(3):44-47.

[5]黄俊,张顶立.软土隧道拱顶与地表沉降关系研究[J].北京交通大学学报:自然科学版,2005,29(1):36-40.

[6]吕波.分离岛式地铁车站群洞效应分析与施工优化[J].铁道建筑,2006(12):48-50.

[7]戴显强,张洪忠.地铁浅埋暗挖群洞施工中受力转换技术的探讨[J].铁道标准设计,2003(7):68-70.