地铁超近距交叉结构在水平地震荷载下的响应影响分析

2011-09-04陶连金王文沛李文博

张 波,陶连金,姜 峰,王文沛,李文博

(1.北京工业大学 城市与工程安全减灾教育部重点实验室,北京 100124;2.北京城市规划设计研究院,北京 100045)

在1995年日本阪神大地震中,共有5个地铁车站和约3 km的地铁区间隧道发生破坏,证明地铁结构抗震性能仍然有待进一步研究[1]。

随着轨道交通的发展和地铁施工技术的日臻成熟,换乘车站逐渐增多,车站的空间交叉结构愈来愈普遍。地铁结构形式的多样化及空间结构的组合是未来地铁发展的必然趋势。以北京地区为例,目前已建成和规划但未建成的地铁交叉结构超过40余座。如果考虑到远期规划,则地铁地下交叉结构更多。

对于地铁换乘站或交通枢纽,车站—车站、车站—区间隧道相互空间交叉,再加上相互间的连接通道,构成了错综复杂、相互影响的地下空间结构体。由于作用在交叉部位的地基位移分布不同,较一般地下结构更易产生较大变形和附加内力;此外,地震波在一条隧道引起的横向剪切变形,会导致另一条隧道处于纵向拉压或弯曲的复杂应力状态[2-3]。地下立体式交叉结构在地震作用下的变形受力状态更加复杂,且相互作用显著[4-5]。但目前,对地铁结构空间交叉条件下的地震响应和上下结构之间的相互影响还不清楚,抗震设计更是一片空白,相关的研究尚未见任何报道,无法指导抗震设计,这是在地铁抗震研究与设计中亟待解决的问题。

本文基于FLAC有限差分软件,以北京地铁新建7号线与10号线交叉处的双井车站与隧道超近距离交叉结构为原型建立模型,在水平输入合成的北京人工波的基础上,对车站结构的地震响应应力、位移及加速度进行比较分析,研究地铁交叉形式下对车站地震响应影响规律。

1 模型建立

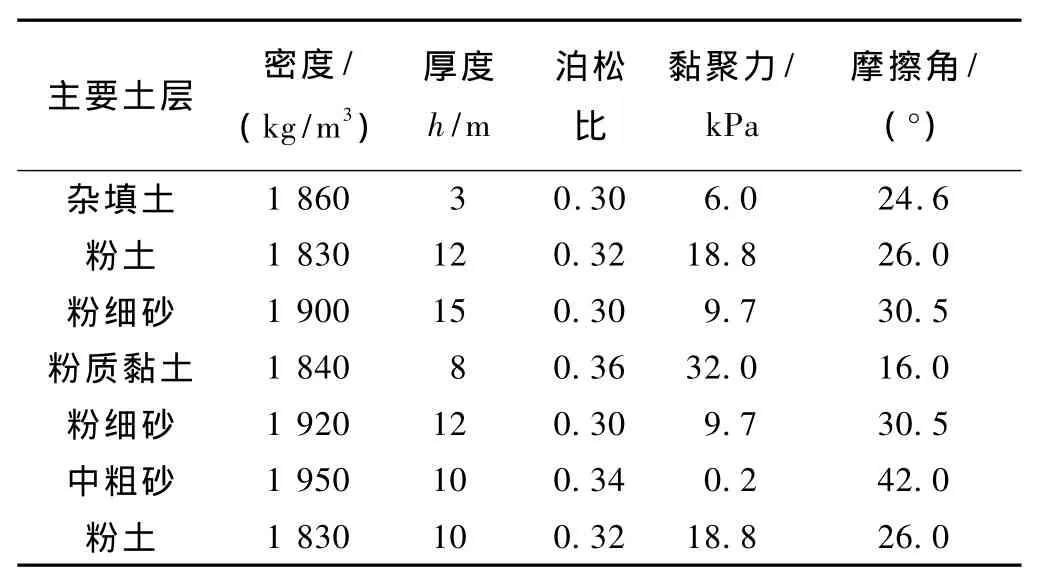

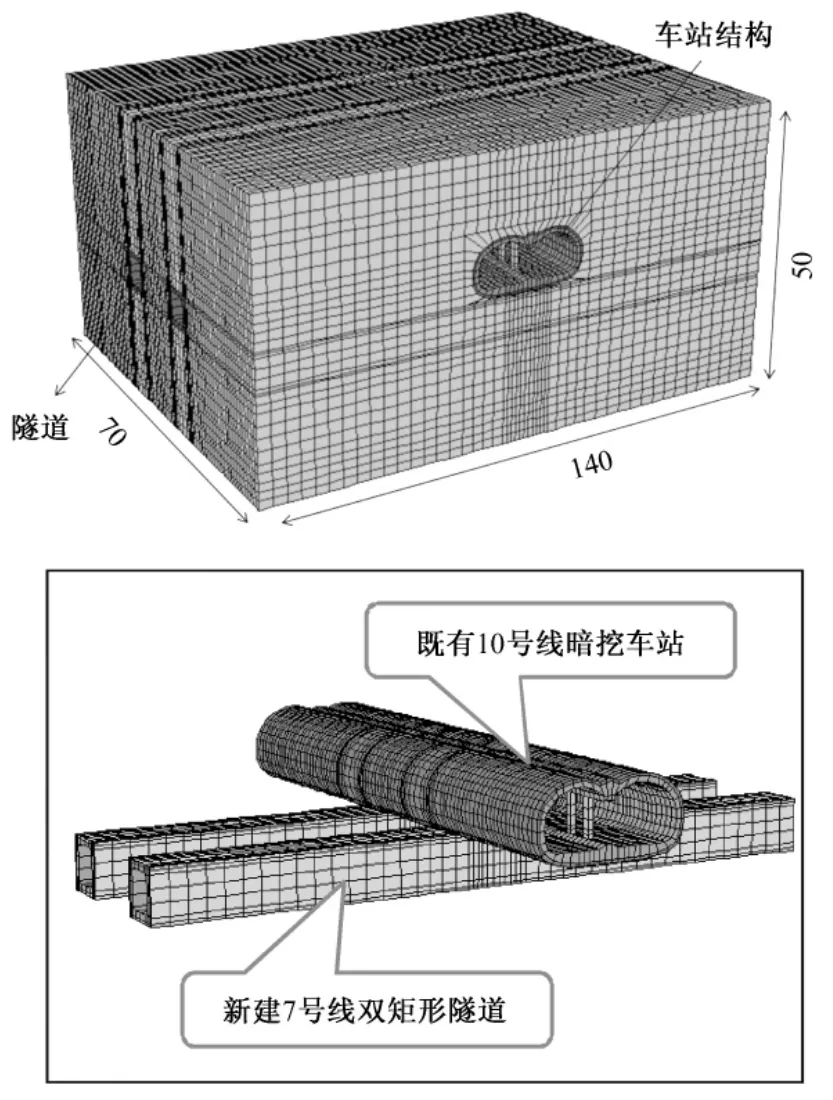

以北京地区在建7号线与10号线交叉双井站为研究对象建立模型,车站交叉部位为单层双跨拱形结构,车站宽20.00 m,高9.64 m,中柱的直径70 cm,初衬厚度为35 cm,二衬厚度为70 cm,车站埋深为13.70 m。下穿隧道为方形并行结构,边长为6.40 m,总厚度为95 cm。车站与隧道的夹层土体厚度为35 cm。在满足计算精度的要求下,车站模型尺寸选定为140 m×50 m×70 m,为了提高计算效率,在车站和隧道处网格局部加密,共生成139 664个计算单元。混凝土采用弹性模型模拟,密度为2 600 kg/m3,泊松比为0.2,弹性模量为4.83 GPa。土层采用Mohr-Coulomb模型,其模型参数如表1所示,模型如图1所示。

表1 土体物理力学参数

图1 模型图示(单位:m)

2 动力参数选取

在使用FLAC进行地铁交叉结构动力计算时,作以下假设:

1)在模型底部输入地震动,且土体与结构一起运动,不考虑出现相互滑移、脱离现象;

2)输入地震波为以地表参数控制的人工合成北京人工波,不考虑地震峰值加速度随地层深度的增加而发生的变化;

3)动力计算时,不考虑水的影响,即不考虑孔隙水压力的变化和地震液化现象。

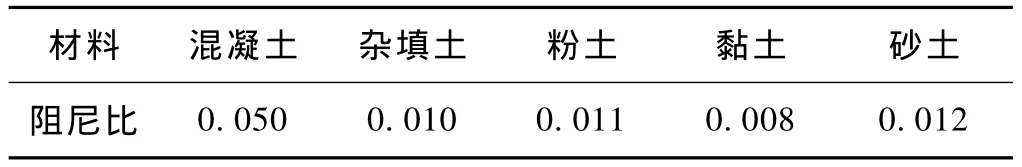

计算中选择瑞利(Rayleigh damping)阻尼实现土在循环动荷载下的非线性和滞后性,而且实践证明计算地震响应规律比较符合实际[6-8],阻尼参数参考文献[7]选取,如表2所示。

表2 材料阻尼比

计算时,模型顶部采用自由边界,侧面采用FLAC自带的自由场边界。底部采用静态边界。输入动荷载时,将加速度、速度时程通过式(1)~式(2),转化为应力时程施加在模型底部。

式中,σn,σs分别为施加静态边界上的法向应力和切向应力;Cρ,Cs分别为 ρ波、s波的波速;vm,vs分别为模型边界上法向和切向速度分量;ρ为介质密度。

3 加载方案

根据《中国地震动参数区划图》GB18306—2001提供的北京地区反应谱特征周期0.35 s,地震动参数0.2 g,采用以反应谱为目标谱的三角级数叠加法合成人工地震动,即用平稳高斯过程与强度包络线相乘,并通过迭代,使其反应谱逐渐逼近所设定的目标谱,最终得到一个非平稳的加速度时程曲线,如图2、图3所示。

模型计算时,分两种工况进行地震波水平加载,且加载方向均平行于车站横断面:

工况1:10号线车站结构模型;

工况2:10号线车站结构与7号线隧道交叉结构模型。

图2 北京人工波

图3 北京人工波谱

4 结果分析

为分析车站在下穿隧道结构时的地震响应,分别在车站模型的跨中截面(定义为1),隧道上部截面(定义为2)以及边缘截面(定义为3)的中柱和侧墙上布置监测点,监测竖直和水平方向的应力,水平方向的位移和加速度变化,如图4所示。

图4 监测点布置

4.1 水平位移分析

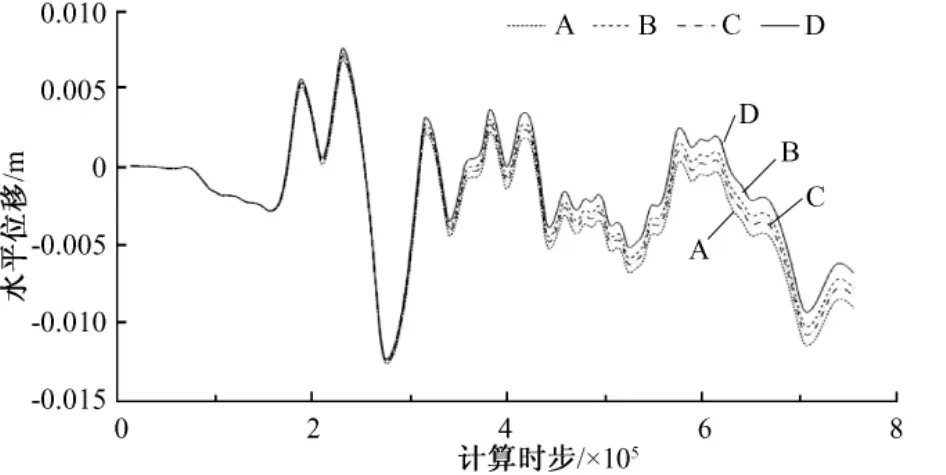

施加地震波后,工况2车站跨中截面中柱的位移时程曲线如图5所示,结果显示:各点的位移时程曲线规律相同,且变化趋势相似于施加的地震波。中柱上各点的位移值随深度的增加而减小,这同文献[2]研究结果相同,且顶部与底部的最大相对位移为2.3 mm。工况1以及其他断面的位移时程曲线呈现相同的规律。因此,限于篇幅,以下仅对A点的各个断面在两种工况下的水平动位移进行分析。如图6所示。

图5 中柱各点位移

由图6可以看出,存在下穿隧道结构形式下,车站不同断面中柱上的水平位移幅值最大为1.26 cm,相对与工况1计算的幅值1.44 cm减少了12.5%;其相对位移较工况1的7.9 mm减少了约72%。两种工况条件下,位移时程曲线规律相似,且与地震波的时程曲线较吻合。车站在工况2中各个断面的位移变化差别较小,说明车站在动力计算过程中纵向各断面处于整体运动状态,没有发生相互错动现象。说明下穿隧道对地震波有一定的整体耗能作用,有利于减少上部车站结构的位移响应。

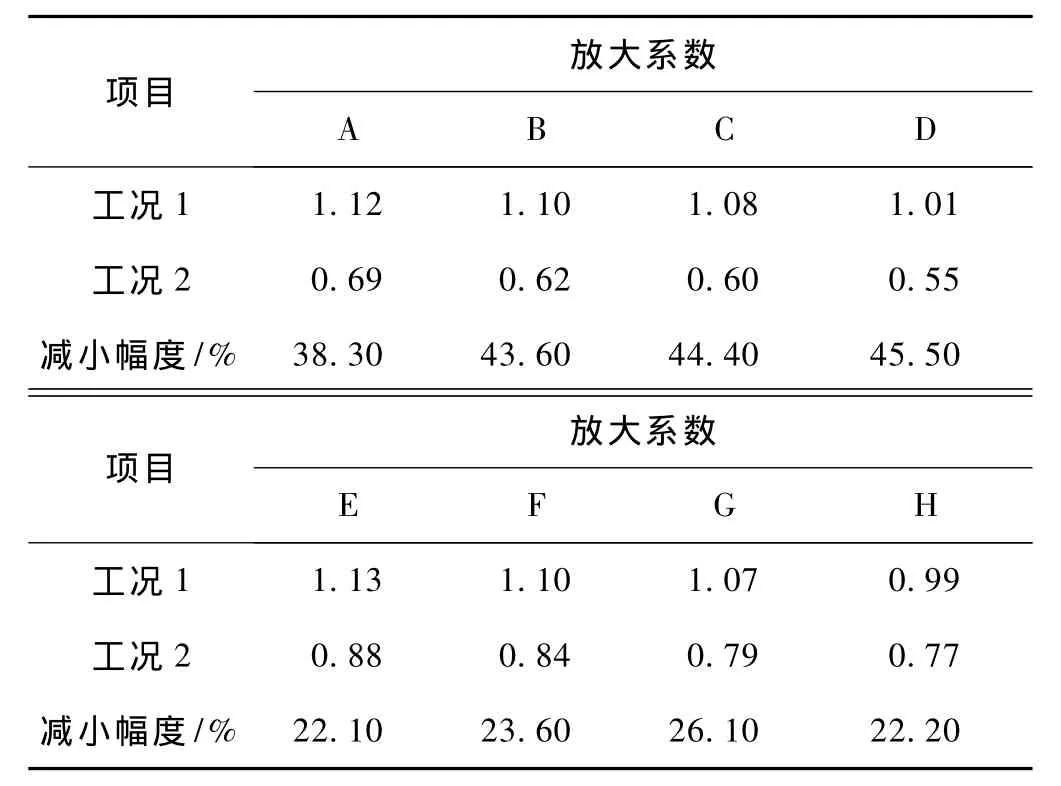

4.2 加速度分析

工况1中柱顶部与底部加速度时程曲线如图7所示,车站结构的反应加速度时程与输入波形相似,且中柱顶部的加速度峰值大于中柱底部的加速度峰值。这里定义:加速度放大系数=反应加速度峰值/输入地震波峰值。通过对两种工况下结构各部位反应加速度的分析,下穿隧道结构存在时,对上方地铁车站中柱的加速度响应的减弱效应较为明显,如表3所示,最大减弱比率为45.5%,且靠近隧道结构中柱底部的减少幅度较大;而对车站侧墙上的加速度的减弱作用相对较小,平均约为23%。表明,下穿隧道对上部车站结构的动力加速度响应有不同程度的减弱,且越靠近隧道部位减弱幅度越大,隧道的减震耗能现象存在于某一局部范围内。

图6 不同工况中柱各点位移

图7 工况1中柱顶部和底部加速度

表3 加速度放大系数

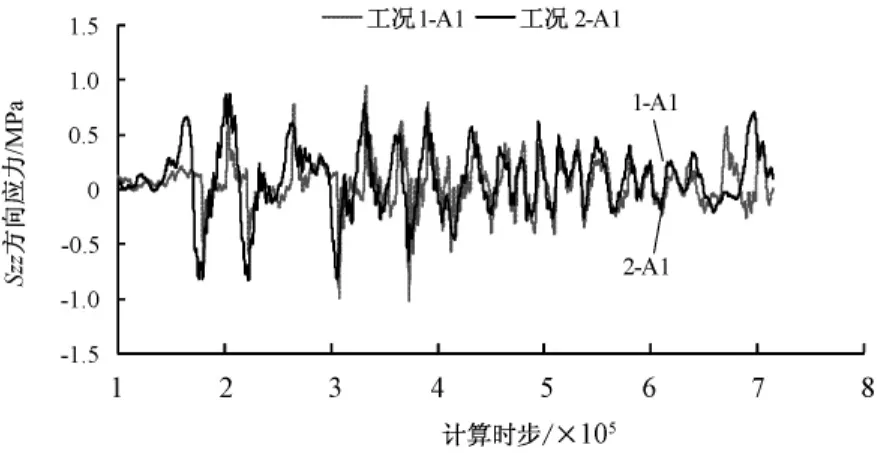

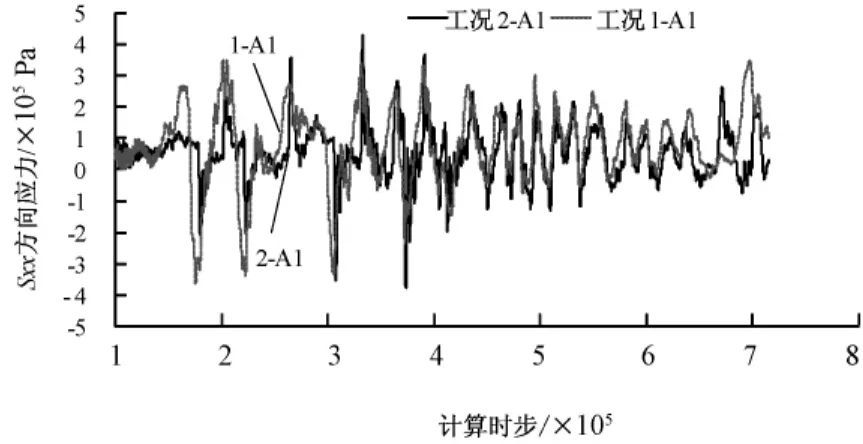

4.3 应力分析

地震加载计算中,分别对图4中各点的竖向应力和水平应力进行了监测,典型监测结果如图8、图9所示。可以看出,两种工况条件下,竖向和水平方向上的应力时程规律相似,如表4、表5所示。下穿隧道结构存在时,地铁车站结构的两方向应力响应减小,且不同部位减少的程度不同:其中对水平向Sxx的减小作用较为明显,减小幅度平均在20%;而对于竖向Szz的减少作用不明显,且减小幅度较为离散,主要是因为隧道的开挖造成车站竖向应力的重分布,使结构中柱及侧墙在竖向及水平作用下处于复杂应力状态。

图8 Szz方向应力时程曲线

图9 Sxx方向应力时程曲线

表4 车站Szz应力幅值 MPa

综合以上对车站在两种工况下的反应位移、加速度及两个方向应力的分析,在输入0.2 g的北京人工波条件下,车站及隧道的动力响应均在弹性范围内,没有出现永久变形和破坏现象,在此条件下,隧道在地铁车站下部的存在,对车站结构的地震动力响应有所降低,起到一定的消能减震作用。因此,在车站适合的方向和距离范围内开挖一定规模洞室,能起到消能减震的作用,有专家学者也曾提出这一观点。但由于其影响因素的复杂性和时间上的限制,本文对此尚未作进一步研究。

表5 车站Sxx应力幅值 MPa

5 结语

本文通过分析超近距离下穿隧道对地铁车站地震动力响应的影响,可以得到以下几点认识和建议:

1)在输入地震波的条件下,无论是单体结构还是下穿隧道交叉结构,车站结构本身的动力响应都随深度的增加而减小;

2)下穿隧道对上部车站结构的动位移及加速度响应有不同程度的减弱,且越靠近隧道部位减弱幅度越大,隧道的减震耗能现象存在于某一局部范围内;

3)超近距离下穿隧道对上部车站结构的水平方向应力减弱效应明显,对竖向应力的减弱效应较弱。

[1]陈国兴.岩土地震工程学[M].北京:科学出版社,2007.

[2]陈磊,陈国兴,龙慧.地铁交叉隧道近场强地震反应特性的三维精细化非线性有限元分析[J].岩土力学,2001,31(2):3972-3983.

[3]王文沛,陶连金,张波,等.一种计算地震土压力的新方法[J].防灾减灾工程学报,2010,10(6):620-624.

[4]马莉,宣言,马筠,等.地铁隧道不同轨道结构形式对建筑物减振的仿真分析[J].铁道建筑,2011(1):110-114.

[5]张波,王文沛,陶连金.地铁地下结构大型振动台试验模型研究概述[J].世界地震工程,2010,26(1):153-158.

[6]王国波,马险锋,杨林德.软土地铁车站结构及隧道的三维地震响应分析[J].岩土力学,2009,30(8):2523-2528.

[7]赵伯明,蒋英礼,陈靖.软土地铁车站结构在三维强地震动作用下的响应分析[J].中国铁道科学,2009,30(3):45-50.

[8]蒋英礼,刘洋.软土地铁车站接头结构在强地震作用下的响应研究[J].铁道建筑,2010(8):84-86.