四川省天然草原生产力监测方法研究

2011-08-20张新跃唐川江张绪校

张新跃,周 俗,唐川江,张绪校,侯 众

(四川省草原工作总站,四川 成都610041)

四川草原面积共有2.087×107hm2,占全省幅员面积的43%,可利用天然草原面积1.767×107hm2,占全省草原总面积的85%[1],草原年均鲜草产量8×1011kg以上,仅次于内蒙古、新疆,居全国第三。按照20世纪80年代全国分类,四川草原类型共有11类35组126个型,面积较大的类是高寒草甸草地类、高寒灌丛草地类和山地灌草丛草地类,分别占全省草原总面积的49%、15%和9%。天然草原牧草构成以禾本科、豆科、莎草科和杂类草为主,其中禾本科植被107属355种,豆科植物64属213种。各组草地中,第4组“莎草、杂类草草地组”面积最大[2],可利用面积占全省草原总可利用面积的29%,杂类草草甸草地、禾草-杂类草草甸草地、禾草-杂类草-豆科草农隙地草地、禾草-杂类草-阔叶灌木草丛草地可利用面积均在1.33×106hm2以上,共占全省草原可利用面积的32%。

川西北高原总体地势高、原面辽阔,70%的可利用草原分布在这里,主要为高寒草甸草地和高寒灌丛草地,在海拔较低的地方有山地疏林草地。川西南地区属山地地区,草地资源垂直分异显著,海拔1 500m以下主要为山地灌丛草地,1 500~2 800m为山地草甸草地和山地灌草丛,2 800~3 500m以高山草甸草地为主,可利用草原面积占全省的11%。盆地边缘山地地区草地分布广泛,主要为以白茅(Imperata cylindrica var.major)、荩草(Arthraxon hispidus)等禾本科牧草为主的灌草丛草地,盆地内草地较少,仅有农隙地和零星的灌草丛草地。由于四川草原类型多样,地形复杂,利用 MODIS进行草地监测干扰因素多,技术难度大[3-4]。本研究探索适用于省、州级草原部门开展较大范围的草原监测工作的监测技术和方法,以期为全面、客观、快速地估测天然草原生产力,对草原植被与生态状况进行科学分析与评价提供基础。

1 监测与调查方法

1.1 总体技术思路 以20世纪80年代全省草原资源调查资料为本底,设立固定监测点和监测路线,进行地面调查,获取样地地上生物量数据。结合MODIS遥感影像,提取植被指数;用地学分析和数理统计分析,建立植被指数与草原生物量的相关性模型,并对模型进行验证和修正;用模型结合本底资料估测出地上生物量,并对结果精度进行评价[5-6]。

根据四川省草原类型的分布特征,对全省草原11类35个组中,分布面积10万hm2以上的草地组进行定位监测,10万hm2以下的草地组进行路线监测。定位监测主要通过在重点草原类型、重点区域或选择有代表性的地段设立固定监测点,定期在监测点内进行样方调查。路线监测根据监测工作的需要,设定好一定的路线,开展样地、样方调查。固定监测点设定要求每个固定监测点代表特定的草地组、植被状况与生态条件,监测点样地内植被特征、生态状况和利用状况基本均匀、一致,样地边缘离公路或河流500m以外,每个监测点面积1 000hm2,依据地形设为圆形、正方形或多边形。监测路线设定在全省10万hm2以下的14个草地组中,依据各草地组的分布范围和特点,每个草地组制定1~4条野外调查路线。

1.2 地面调查

1.2.1 样地设置 固定监测点:在固定监测点区域内选择样地,样地要能真实反映和代表区域内植被和生态状况的总体水平。样地水平间距不小于250 m,尽量选在坡度较小、比较平缓的地方。共计26个固定监测点。

路线调查:在调查路线上选定有代表性的草地按一定的方向和间距依次确定各样地,样地水平间距不小于250m。样地要有代表性,远离公路、河流、建筑物300m以上。共计14条监测路线。

1.2.2 样方设置 在样地内布设样方。草本样地(草本及矮小灌木样地,高度在80cm以下的草本、50cm以下的较小灌木)每个样地设3个样方,样方一般为1m2,若植被分布呈斑块状或者较为稀疏,可将样方扩大为2~4m2。灌木样地(高大灌木及高大草本)每个样地1个样方,样方面积100m2(20m×5m或10m×10m),灌木样方内设置3个草本样方。共计1 943个草本样方,431个灌木样方。

1.2.3 地面信息获取 用GPS记录每个样方的位置,并拍每个样方的俯视照片和周围景观照片;对样方情况进行描述,注明草原自然条件和利用方式等;测定样方内植物种类组成、平均高度、盖度等。只有草本及小灌木的样方采用齐地面刈割法测产,按照地上可食产草量和总产草量分别测定鲜质量,然后将鲜草装袋,待自然风干后再测风干质量;在具有灌丛的监测点内,先采用100m2的样方,测取样方灌丛质量,再在该样方内做3个1m2小样方,测草本及矮小半灌木的质量。

1.3 卫星影像的获取与植被指数计算 MO-DIS数据由四川省地震局MODIS数据地面接收站接收的Terra卫星影像,为 MODIS 1B级数据,HDF格式,使用其中的1~2波段(250m分辨率)计算植被指数。四川省草地类型分布图根据“84年全国草地调查”制成的1∶50万类型图,经“Arc-GIS”软件数字化,定义坐标系和投影方式,形成的带地理信息,包含各类、组、型草地的分类、分布信息的数字线画地图(DLG)。各级数字地图和影像均采用兰勃托(Lambert)投影,中央经度104°E,标准纬线分别为27°N和33°N。MODIS利用“ENVI”或“ERDAS”软件对MODIS 1B级数据进行处理,主要过程有预处理、图像纠正、图像增强、镶嵌与裁切与归一化植被指数(NDVI)、增强植被指数(EVI)计算,获取全省植被指数分布图[7]。

1.4 植被指数合成与生物量模型建立

1.4.1 植被指数合成 根据四川草原地区的植被特点和水热条件,选用标准的NDVI和EVI,按照计算公式进行波段运算。采用最大值合成(MVC)法合成植被指数,合成期为16d。

1.4.2 模型建立 根据四川省草原各类型空间分布特点,按不同的草地组分别建立估产模型。为了使估产结果能全面、宏观地反映全省草原整体状况,将主要的草地组(可利用面积6.67×105hm2以上)单独建立模型;分布零星、分散、面积较小的草地组合并建模。建模的方法见“草原资源遥感监测-基于MODIS数据的生物量估测技术规程”,包括灰度值提取、建立模型和验证、修正等过程。

1.5 结果计算与评价 利用植被指数图和已建立的估产模型反演草原生物量,逐像元计算,统计不同草原类型、不同区域的生物量。结合本底资料、实测数据对生物量估测的精度进行评价。生物量估测值与真值(地面调查数据)的误差越小,精度越高。相对误差(ε)和精度(p)计算公式如下:

式中,μ为真值,x为生物量估测值。

2 结果

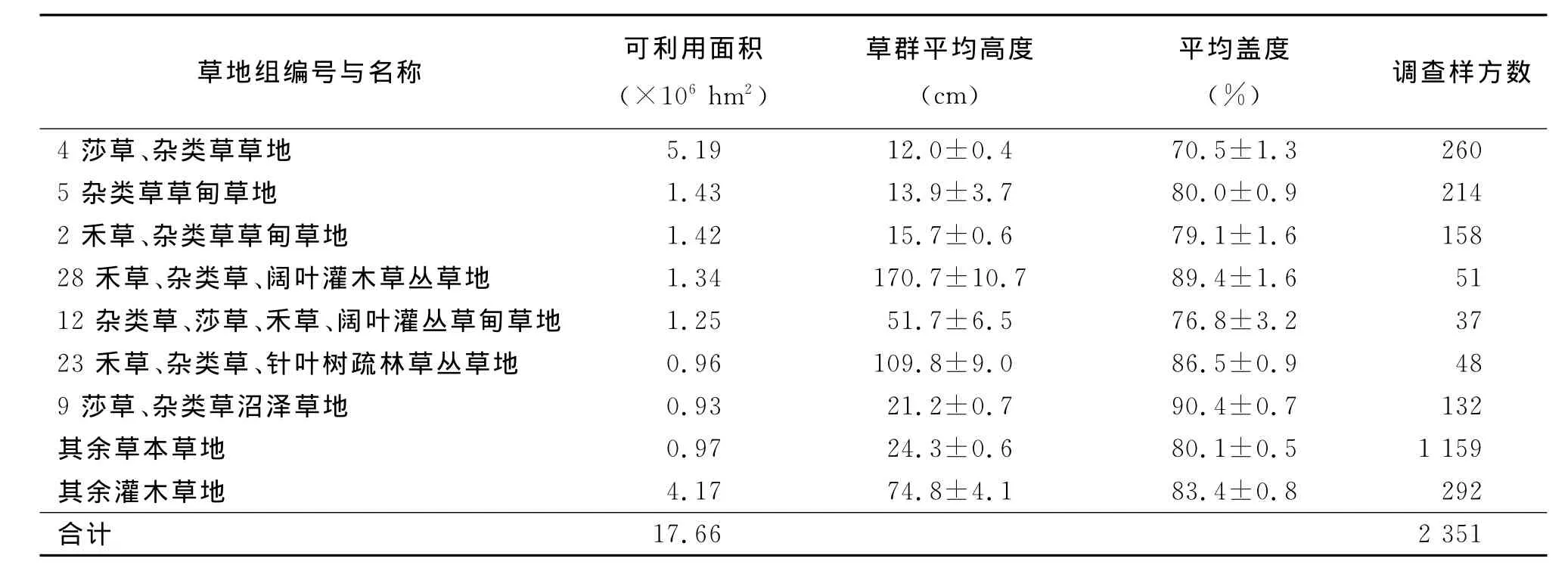

2.1 样方植被盖度与高度 2006-2009年,经对全省草原牧草生长的高峰期(7月20日-8月10日)1 943个草本样方和431个灌木样方调查发现,在35组草地中,7组草地为全省主要的草地类型(组),其中第4、5、2、9组为草本和矮小灌木为主的草地,28、12、23为高大灌木和乔木为主的草地,面积占总可利用面积的71%(表1)。面积最大的第4组“莎草、杂类草草地组”,草群高度平均12cm,植被盖度70.5%,为四川高寒草甸的代表。其次为第5组杂类草草甸草地,面积占全省可利用草原面积的8%,草群高度平均13.9cm,植被盖度为80%。在灌丛草地中,第28组“禾草、杂类草、阔叶灌木草丛草地”面积最大,主要分布于四川盆地边缘和内地,草群平均高度达170.7cm,植被盖度89.4%。

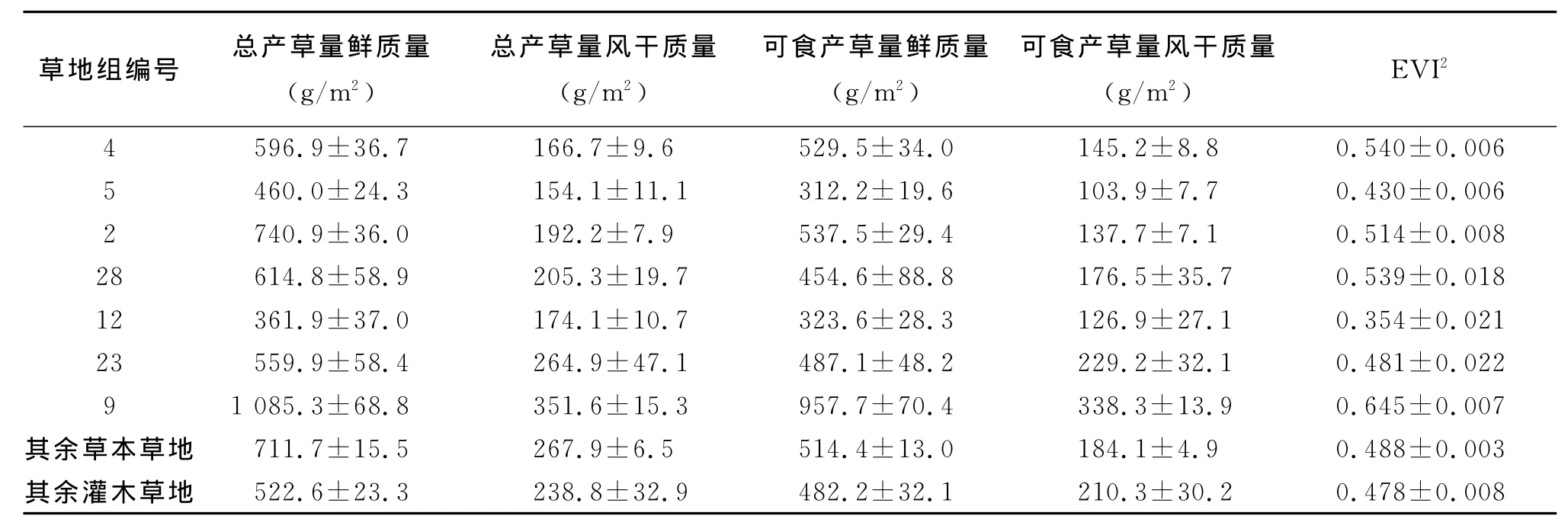

2.2 样方产量与对应植被指数 由样方统计出的各组草地的鲜草产量在361.69~1 085.3g/m2,可食率68%~92%,鲜干比(2.1∶1)~(3.9∶1),EVI2在0.354~0.645。其中第4组草地鲜草产量600g/m2左右,可食鲜草530g/m2,折合干草145 g/m2,代表了全省草原可食产量的平均水平(表2)。

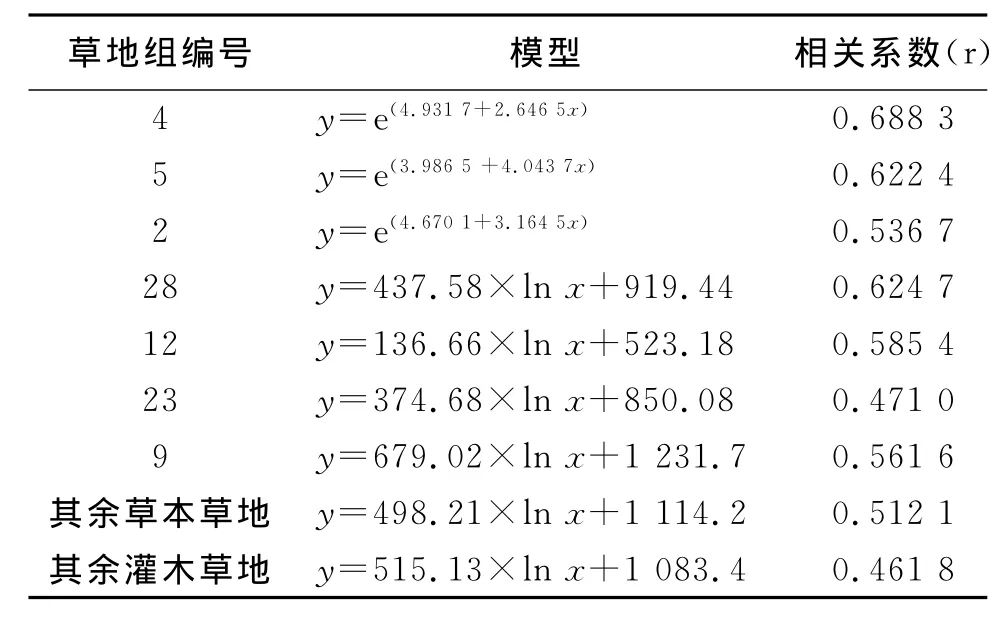

2.3 主要草地组生物量模型 应用3年的样方数据和同期植被指数,通过“SPSS 11.0”软件的回归分析,并经过修正得出的产量模型及相关参数(表3)。模型采用指数和对数方程,依据草地组共建立9个模型,前7个为各组单独的估产模型,第8个为除去4、5、2、9组的其他以草本为主的草地的估产模型,第9个为除去28、12、23组的其他以灌丛为主的草地的估产模型。相关系数最高的为第4组草地模型,达0.688 3,这与该组草地分布广袤、植被状况均匀一致有关。第5、28组草地相关系数也较高,均在0.600 0以上。第23组为灌丛草地,分布相对零星、面积较小,相关系数较低,为0.471 0。

表1 主要草地组植被状况

表2 样方产量与对应植被指数

2.4 全省草地生物量

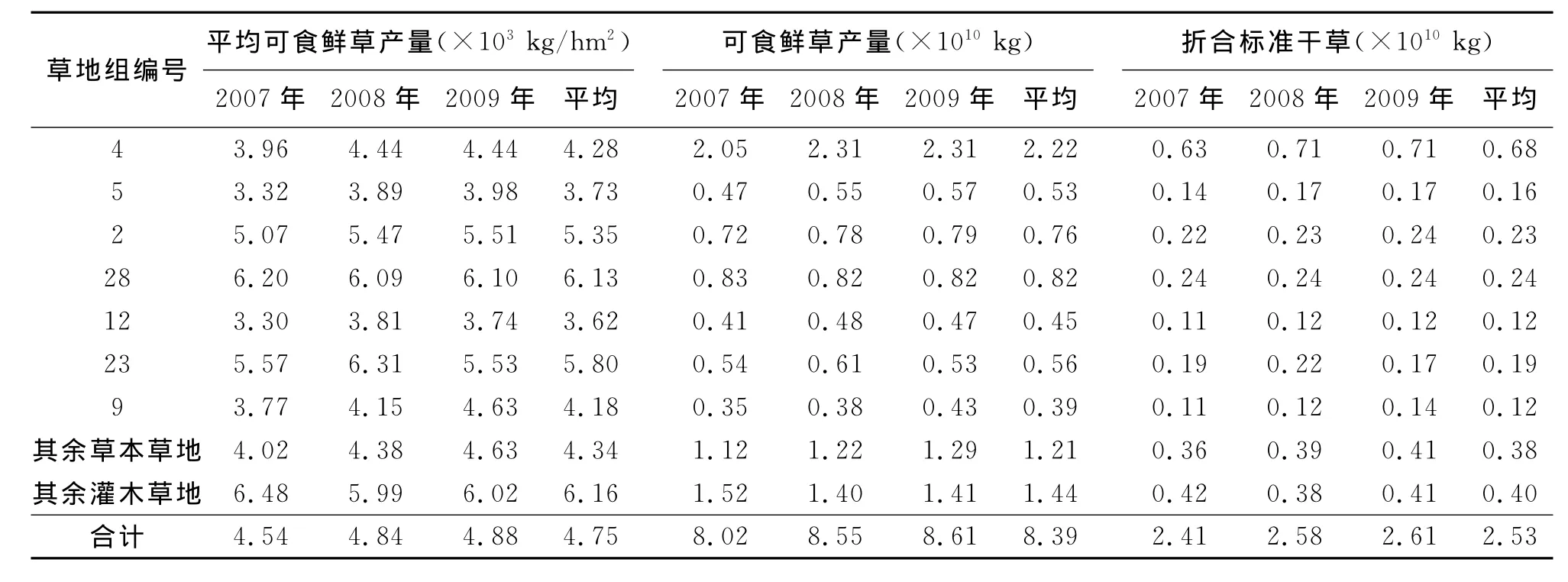

2.4.1 全省主要草地组产量 应用估产模型和同期MODIS影像植被指数EVI计算,估测2007-2009年3年各组草地的生物产量,根据样方调查数据所得的可食率和鲜干比,求得可食鲜草和干草产量(表4)。天然草原产量年际变化明显,全省总产量2009年最高,较2007年增加约7.4%,比2008年高0.6%。全省3年平均可食产量8.39×1010kg,折合干草2.53×1010kg,平均可食鲜草产量4.75×103kg/hm2。各组草地中,平均可食产量较高的为灌丛草地,其中第28组草地鲜草产量平均6.13×103kg/hm2,面积最大的第4组草地平均产量为4.28×103kg/hm2,基本代表了我省高原地区的平均产量。

表3 主要草地组的产量模型及参数

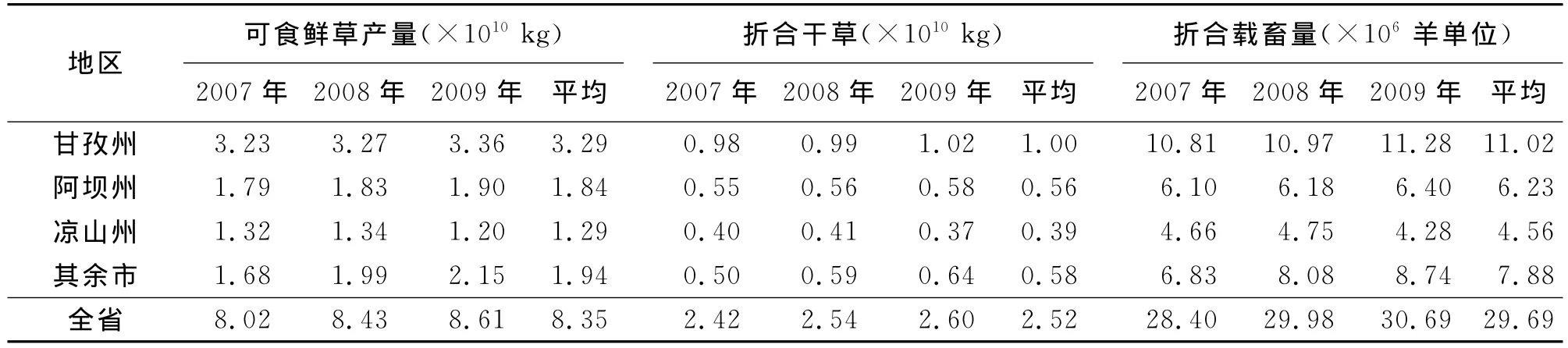

2.4.2 主要地区草原产量 甘孜、阿坝、凉山三州是全省天然草原主要集中分布区,天然草原年平均可食鲜草产量6.42×1010kg,占全省天然草原可食鲜草总产量的76.9%,理论载畜量2.18×107羊单位。三州中产量最高的为甘孜州,年均可食鲜草3.29×1010kg,占三州总产量的51%,其次为阿坝州,年均产量1.84×1010kg,占三州总产量的29%,最低的为凉山州,年均1.29×1010kg,占20%.内地广元、绵阳、雅安、达州市等草山草坡年平均可食鲜草1.94×1010kg,占全省的13.2%,理论载畜量7.88×106羊单位(表5)。

表4 2007-2009年各组草地可食产量

表5 各地区草原产量与理论载畜量

3 讨论与小结

3.1 影响监测结果的因素

3.1.1 草原分布变化 近年来实施了一系列生态保护工程,部分草原植被群落发生演替,盆地和盆周地区的大部分草原为20世纪森林破坏后的次生植被,经一定时期的恢复,逐渐被高大灌木或乔木所代替。四川省一直沿用20世纪80年代全国草原普查资料,会对监测结果产生一定影响,尤其以四川盆地周边的地区影响较大。

3.1.2 复杂地形 四川草原地区多为高山和峡谷,地形复杂,受小环境影响,植被类型多样且分布不连续。由于MODIS成像面积大,利于获取宏观信息;局部地形地貌复杂的地区,监测结果的准确性降低,应使用高分辨率的卫星影像。

3.1.3 多云天气 每年7、8月为草原生产力监测的适宜时期,同时也是全省的多雨季节,长期阴云密布,影响MODIS卫星对地观测数据,图像虽然采用16d最大值合成,但每年仍有部分地区(特别是凉山州)的影像无法完全去除云干扰。

3.2 适用情况 MOIS-NDVI和EVI是最常用的植被指数,在农业资源监测评估中得到普遍应用,在草原生产力监测中,由于MODIS成像面积大,利于获取宏观同步信息,而且资料来源均匀、连续、实时性强,成本低,应用潜力极大。在我国北方草原生产力监测中MODIS数据得到大量研究和应用,在南方草原尚属起步阶段。应用本研究提供的技术方法和估测模型进行监测,监测结果基本符合各地实际,能够满足省、州级草原部门较大范围草原测产工作的需要[8-9]。

[1] 四川省畜牧局.四川省天然草地资源调查统计册[R].1987.

[2] 张新跃,周俗,唐川江,等.四川省莎草、杂类草草地生产力遥感监测[J].草业科学,2009,26(6):57-61.

[3] 张旭,刘新春,肖继东,等.EOS/MODIS影像处理在塔里木河下游植被监测中的应用[J].干旱区研究,2005,22(4):532-536.

[4] 周清波,刘佳,王利民,等.EOS-MODIS卫星数据的农业应用现状及前景分析[J].农业图书情报学刊,2005,17(2):202-205.

[5] 刘爱军,邢旗,高娃,等.内蒙古2003年天然草原生产力监测及载畜能力测算[J].内蒙古草业,2003,15(4):1-3.

[6] 赵冰茹,刘闯,刘爱军,等.利用 MODIS-NDVI进行草地估产研究——以内蒙古锡林郭勒草地为例[J].草业科学,2004,21(8):12-15.

[7] DB 51/T 1089-2010基于 MODIS数据的草原地上生物量遥感估测技术规程[S].四川省质量技术监督局,2010.

[8] 任继周,胡自治,陈全功,等.草地遥感应用动态与研究进展[J].草业科学,1996,13(1):55-60.

[9] 乌兰吐雅,刘爱军,高娃.内蒙古天然草原植被20年动态遥感监测[J].草业科学,2009,26(9):40-42.