浅析机动车“尾号限行”政策——基于法经济学的视角

2011-08-16胡健毓

胡健毓

(中国政法大学法学院,北京100088)

随着北京城市人口和面积的不断加大,城市交通拥堵问题不断加剧。交通拥堵问题的原因之一就是机动车保有量激增,而且近年来增幅不断提高。截止到2010年2月底北京汽车保有量已达413.2万辆,其中私人小汽车329.1万辆。进入21世纪以来的10年间北京市机动车年均增长25.1万辆,2009年净增量更是高达51.5万辆[1]。

针对这一困扰北京交通和环境的长期难题,北京市交通部门于2008年奥运会期间下达了临时禁令,进行了汽车尾号的“单双号”限行规则,保证了奥运会期间城市交通的顺利运行。2008年9月28日,北京市政府出台了《北京市人民政府关于实施交通管理措施的通告》[2],将“尾号限行”做进一步调整并延续下来。其法律依据是《中华人民共和国道路交通安全法》和《北京市实施〈中华人民共和国大气污染防治法〉办法》(以下简称《办法》)的相关规定。该通告具有法律上的强制力,牵涉多方利益,也引发了不同利益群体的不同反应,归纳起来,限行措施的支持者主要观点:机动车限行可以缓解交通拥堵,减少尾气排放从而城市环境。反对者的主要观点则集中于私家车主的私有财产权和道路通行权的行使受到限制,工作生活受到不利影响。2010年12月23日,北京市政府又出台了《关于进一步推进首都交通科学发展加大力度缓解交通拥堵工作的意见》,发布了未来多种管制手段来治理北京交通。

本文正文的第一部分将利用法经济学的分析方法界定“公共利益”,第二部分将从法经济学视角,利用成本收益分析方法来衡量机动车“尾号限行”这一行政行为。第三部分将得出结论,即北京市政府的《北京市人民政府关于实施交通管理措施的通告》不仅缺乏宪法和法律依据、缺乏必要的行政程序而显失公平,而且因为其没有对政策的制订和实施进行成本收益分析而缺乏效率。

1 政府干预行为的界限——“公共利益”和“市场失灵”

1.1 物权法中有关“公共利益”的界定

《中华人民共和国宪法》(以下简称《宪法》)第十三条第三款规定:“国家为了公共利益的需要,可以依照法律规定对公民的私有财产实行征收或者征用并给予补偿。”

《中华人民共和国物权法》(以下简称《物权法》)第七条规定:“物权的取得和行使,应当遵守法律,尊重社会公德,不得损害公共利益和他人合法权益。”第四十二条规定:“为了公共利益的需要,依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和单位、个人的房屋及其他不动产。”

《宪法》和《物权法》中对“公共利益”都有明确规定,但却也都未对“公共利益”做明确的界定。王利明(2006)也认为,在操作层面界定“公共利益”难度非常大,建议当时未出台的《物权法》应该维持宪法关于公共利益的抽象的表述,不必从正面界定和反面排除的方法来对公共利益的内涵加以规定[3]。大陆法系司法的主要依据是法律规则而非法律原则,而《宪法》和《物权法》等相关法律又未对“公共利益”给出清晰界定,所以在司法实践中为判断“公共利益”制造了巨大技术难题。法学界对“公共利益”主体——不确定多数人并没有太大争议,矛盾主要集中于“公共利益”的客体及其范围到底是什么。

1.2 “公共利益”概念下的“尾号限行”政策:传统法学视角

对北京市政府的这一系列的行政行为,学者从宪法理论、行政法、法理学和民商法角度做出了分析。冯玉军[4](2008)从法理学角度分析认为,限行问题的根本在于公民社会中的利益冲突。莫纪宏[5](2008)则从宪法理论角度说明,政府有权实行“尾号限行”这一措施,但需要考虑该措施是否能够有效实现“社会公共利益”,并且需要听证程序等严格的法律程序来保证该行为的合宪性和正当性。从行政法的角度看,余凌云[6](2008)利用行政法中的比例原则(principle of proportionality)和法益相称性理论来说明机动车限行等公权力的干预行为严重程度应该与理由的充分程度非常成比例,处理该问题采Hesse K.建议的“可行性协调原则”。孙蕊[7](2008)认为,限行令的发布是对行政法中信赖保护原则的违反,是对机动车主行政许可的部分权利勾销。姚辉[8](2008)从民法角度总结了权利限制的理论,提出限制私有财产权使用的依据是“公共利益”并需要恰当的方法和程序来界定“公共利益”。

总结以上相关文献,关于机动车“尾号限行”措施,问题集中在政府行政行为干预私人机动车的使用的依据主要是“公共利益”,而“公共利益”的界定成为了关键。

1.3 对“公共利益”的界定:公共利益理论

公共利益理论认为,政府管制是为了解决“市场失灵”,提高经济效率,从而实现公共利益的目标。在划分政府和市场时,以“市场失灵”为基本界限。市场失灵的4个主要特征就是:不完全市场(主要体现为垄断)、外部性、信息不对称和公共产品。而经济学家认为在法律上“公共利益”的客体应该是经济学中的“公共产品”。经济学上的“公共产品”由于其使用上的“非竞争性”和收益上的“非排他性”,与“公共利益”的客体概念最为接近。从“公共产品”这一经济学概念出发,可以清晰的判断其上所承载的利益是否属于公共利益范畴。

从机动车的“生产-交易-使用”三个环节来看,无论是生产汽车的要素市场,还是机动车的交易市场,都不存在“市场失灵”描述的情形,政府不应该实施行政干预。在现实的政府政策中,汽车业是我国工业部门的支柱产业,政府利用税收等手段提供优惠政策,大力鼓励中外合资、促进民族汽车业发展。北京市政府在“十一五”规划中就明确提出了汽车业发展总目标:“到2010年北京汽车产业工业总产值、工业增加值分别占全市工业的18%、13%,对北京市工业增长的贡献率为30%。在全国各省市排位进入前5名。成为依托首都优势,与首都资源禀赋相协调的主导产业。”[9]理论和现实层面来分析,政府只能限制使用环节,以减少路面上行使的机动车数量。

从经济学的“市场失灵”理论出发,城市道路(高速公路除外)本身是一种公共产品,即增加一辆车的行使不增加成本,但排除一辆车的上路需要大量成本(例如需要专门的人力进行跟踪监察)。但我们同时也不得不意识到,诸如道路等公共产品的使用面临另一极端的状况,极可能出现“公地悲剧”(Tragedy of Commons)。目前北京市的道路交通就是一个“公地悲剧”的典型例子。

“公共利益”所附客体“公共产品”出现了使用过度导致了诸多负的外部性影响,即“公地悲剧”。我们可以认定该领域出现了“市场失灵”,这是政府实施监管(包括行政立法)的依据。除了“市场失灵”,公共利益监管理论的另一前提是政府代表公共利益并且可以实施有效的监管。我们在接受这两个假设的前提下对机动车“尾号限行”这一政策做进一步的成本收益分析。

2 机动车“尾号限行”的成本收益分析

2.1 成本收益分析方法

成本收益分析(cost-benefit analysis)是分析法律对经济、社会和环境的影响产生的成本和效益,通过成本和效益的评估,提供立法与不立法、坚持一种制度设计或者放弃另一种制度设计的比较与选择。立法的成本效益分析的前提条件是,分析的对象要有市场、有交易、有价格,运用市场中的经济数据,评估成本和效益,总效益与总成本之差是净效益,最终都能用货币形式表示。民商法和经济法中的对象,大多数是有市场交易和交易价格的。

在社会法和环境法中,有很多对象是难以用成本效益直接表示的,如安全、健康、卫生、环境保护和生态平衡,这些对象本身不是商品,没有交易市场,也没有交易价格。对这类没有交易市场和交易价格的对象,一般使用成本有效性分析方法进行分析。

成本有效性分析(cost-effectiveness analysis)是分析法律法规对经济、社会和环境的影响,比较投入不同的成本,选择有效成本,即效益既定下的成本最小化,或者成本既定下的效益最大化。这些没有交易市场和没有交易价格的对象,效益一般通过较长一段时间反映出来,有些效益是不可估量的。

美国12291号总统行政命令规定,一项政策或者立法建议的收益必须超过(outweigh)成本,而克林顿总统在12866号总统行政命令中将“收益超过成本”改为“收益可以证明成本合理性”(benefit must justify cost),弱化了成本收益分析的标准。在欧盟的立法影响分析实践中,以“成本收益分析”为核心工具的“影响评估报告”不具备法律效力,只是为政策制定者提供立法建议和参考。

2.2 机动车“尾号限行”的成本收益分析模型

利用以上介绍的成本收益分析方法,针对机动车“尾号限行”这一抽象行政行为(即行政立法),应该对其产生的和预期影响的成本和收益进行比较。

机动车“尾号限行”的成本可以从政府的行政成本和消费者成本两方面分析。

2.2.1 行政成本

行政成本包括立法成本和执法、监督成本。

立法成本包括:

1)收集立法信息、立法资料以及形成立法草案的支出;2)调研的支出;

3)专家咨询、论证费用支出;

4)听证会、座谈会等征询意见的支出;

5)制作法规规章文本、公布与传播法规、规章的支出;

6)其他人力、物力、财力的投入。

监督成本包括:

1)增加执法人员的开支;

2)增加监督设备的费用(包括原有设备更新);

3)建立违规处罚系统的费用(包括违规缴费、开出罚单等行政支出);

2.2.2 社会成本

1)物流和货物运输业的经济损失:由于物流和货物运输业对机动车的依赖程度很高,“尾号限行”实质上降低了相关企业可支配的汽车数量,从而降低了运力,增加了运营成本;

2)汽车行业经济损失:由于“尾号限行”政策,大城市汽车销量下降的部分给汽车厂商和经销商带来的损失;

3)机动车所有人的成本:机动车所有人由于限行选择替代交通方式的费用、车辆闲置的停车费用和家庭购买第二辆汽车的费用。

机动车“尾号限行”的收益包括很多方面,包括道路拥堵状况的降低,尾气排放、噪声减少等环境的改善和部分群众对政府政策的满意度,等等。在收益方面,很难全部量化。更有效的方式是将限行措施的收益定义为“实现既定目标的程度”或者“实现既定目标的预期效果”,即该项措施的“效率”。我们在考核收益的“效率”时,应该考察以下几个因素:

1)由于限行政策考虑购买第二辆汽车(多数为二手车)的家庭数量;

2)尾号限行中的“尾号”选择:从奥运期间的“单双号”到“五天尾号轮换”,限行私家车的数量大幅减少;

3)限行的范围、没有纳入限行范围的机动车数量及其使用效率(即机动车每周上路天数)。

3 成本和收益的分析模型:限行的时限和限行的强度

上述成本和收益的列举,并不一定全部量化,进而论证收益大于成本或者社会净福利大于零。而是为政策制定者提供一个立法评估的分析框架,在立法中考察成本和收益的诸多因素,保证实现“公共利益”的目标和实现手段的效率。

下面我们通过一个简单的成本收益模型对机动车“尾号限行”进行动态的定性分析。总结上述影响和收益的因素,两个因素的影响较为明显,即限行政策执行的时限和限行的强度。

我们假设限行的社会总成本C和社会总收益B分别是限行时限T和限行的强度R的二元函数,可以写成

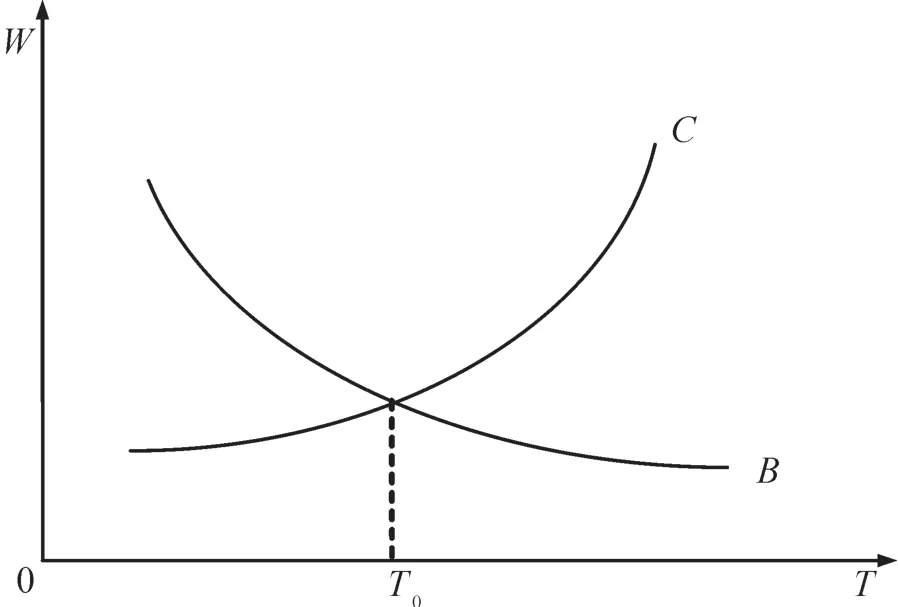

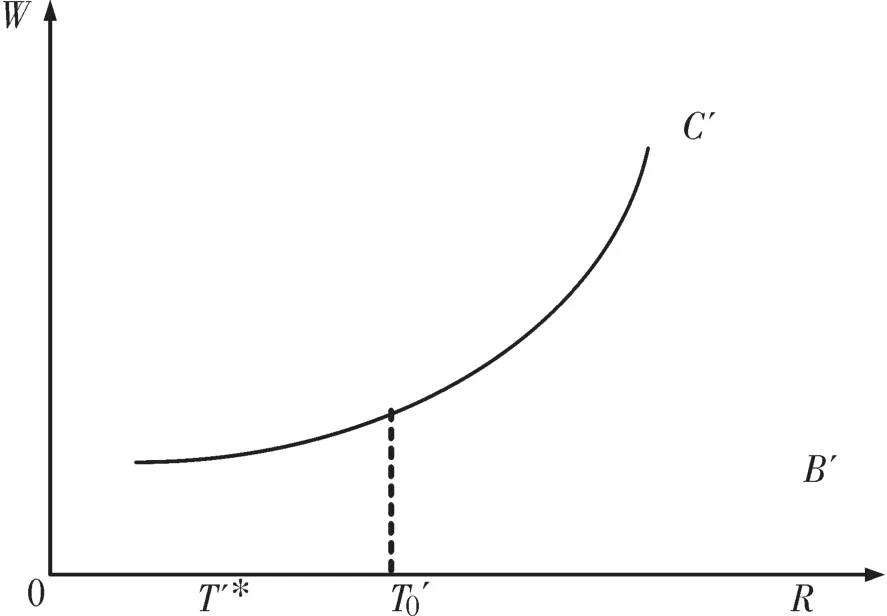

为了方便分析,我们首先在图1和图2中分别以执行时限T和执行强度B作为因变量,建立二者与C和B的一元函数关系。

图1 限行时限因素影响的成本收益分析模型Fig.1 Cost-benefit analysis model of time limit factors

图2 限行的强度因素影响的成本收益模型Fig.2 Cost-benefit analysis model of controlling intensity factors

限行的时限会影响公众对于政策的态度,及其做出的反应。在奥运期间的临时禁令,对于机动车所有者来说,有一个稳定的预期,短期内会很容易遵守规则,该政策的守法成本很低。但在限行政策被长期保留,他们可能考虑买二手车回避政策或者在监督不严格的道路区域违反规定上路等,其守法成本随限行时限增加而不断增加。对于执法监督者来说,长期内需要添加大量人力物力来维持限行措施的运行和监管,监管和执法成本亦随着限行时限的增加而不断增加。由于长期内,更多人会回避政策带来的麻烦,该政策的效率会下降,根据我们衡量收益的标准,我们认为社会总收益会随限行限行时限增加而降低。如图1所示,由此可得出结论:社会总成本C是限行时限T的增函数,而社会总收益B是执行限行时限T的减函数。C与B的交点为T0。

限行的强度包括限行的区域、限行尾号的数量和执法监管的力度。如图2所示,初始阶段现行强度的增加(如奥运期间的限行政策),会使得收益增大(当T<T′*时);但进而采取严厉的限行原则(例如延长每天限行时长、将限行区域扩大到整个北京市等),机动车主同样会做出规避政策的反应(如购买廉价的二手车等),可能导致环境的进一步恶化和拥堵状况无法改善,社会总收益降低(当T>T′*时)。而加大限行的强度,必然导致社会总成本的增加。根据图2,社会总成本C′是执行强度R的增函数,而社会总收益B′会随着执行强度R的增加先递增后递减。C′与B′的交点在T′0。

根据上面两个一元函数的分析我们可以将社会总成本和社会总收益放在同一坐标系中来分析,如图3。C随着T和R的增加而增加,是从原点出发的一束向右上方倾斜的直线,斜率由T和R的搭配共同决定。而根据B与R和T的关系,在赋值上越接近原点,B值越大,即 B1>B2>B3。

从图1和图2中我们可以分别寻找成本和收益的交点,即C=B,并以此作为局部因素分析的标准。在制定和执行限行政策时,找到合适的限行时限和限行强度。在图3中,我们可以综合考察在一定的收益水平下的R和T的取值,在分析该取值的组合对应的成本是什么,进而全面的分析成本和收益。

图3 限行时限和限行强度的成本收益分析模型Fig.3 Cost-benefit analysis model of time limit factors and controlling intensity factors

3 结论

《通告》及相关政策的实施属于行政法上的抽象行政行为,属于立法行为。该行政行为对象的权利和义务发生了实质性的改变,也改变了对私家车使用的行政许可的部分权利[10]。目前,该行政立法行为因为缺乏宪法和法律的依据而显失公平;也因为其没有对政策的制订和实施进行成本收益分析而缺乏效率。所以,在程序公平和效率分析两方面立法者都应该加强专家的论证和公众参与。

立法者应该通过调研、听证会等保证法规制定和实施的程序正义;从法规的内容上,作者建议立法者采取有效的法经济学分析方法,例如“市场失灵”、成本收益分析等,对“尾号限行”政策进行判断和评估,并对影响其成本收益的执行时限和执行强度进行分析,寻求最优的“限行”方案。

本文在这两方面为政策制定者和立法者提供了一个法经济学的分析思路。机动车“尾号限行”是否可以延续,应该在程序、内容和影响上接受各利益群体的建议和意见。如果进一步的分析中,该政策的收益远远小于成本,我们可以考虑停止该政策措施,并利用成本收益分析方法分析提高燃油税、提高车船使用税、调整道路规划、发展公共轨道交通等替代方案对经济、社会和环境的影响,从而寻求既定目标下的最优方案或者最优方案组合。

注释:

[1]人民网.北京市汽车保有量413万辆增速世界罕见[EB/OL].[2010-10-14]http://cppcc.people.com.cn/gb/11832680.html.

[2]北京市人民政府网.北京市人民政府关于实施交通管理措施的通告[EB/OL].[2010-06-08]http://zhengwu.beijing.gov.cn/gzdt/gggs/t994741.htm.

[3]王利明.界定公共利益:物权法不能承受之重[N].法制日报,2006-10-21(004).

[4]冯玉军.单双号限行与公民社会中的权利冲突及其解决[J].法学家,2008(5):1-5.

[5]莫纪宏.机动车限行必须要有正当的公共利益[J].法学家,2008(5):5-7.

[6]余凌云.机动车单双号限行:是临时还是长效?——行政法学的视角[N].法制晚报,2008-9-12(A02).

[7] 孙蕊.“限行”与信赖利益保护[J].法制与社会,2008(2):245.

[8]姚辉.单双号限行中的所有权限制[J].法学家,2008(5):11-16.

[9]北京市经济和信息化委员会网.北京汽车产业“十一五”规划摘要[EB/OL].[2010-03-03]http://www.bjid.gov.cn/index.jsp.

[10]姜明安.行政法与行政诉讼法[M].北京:北京大学出版社,2007.