舰载箔条质心干扰的建模与仿真

2011-08-10王赫男

吴 军,王赫男

(海军大连舰艇学院,大连116018)

0 引 言

箔条质心干扰是水面舰艇防御反舰导弹袭击的重要手段。外场试验表明,其干扰成功概率与箔条诱饵的发射决策、舰艇的机动规避决策、导弹来袭舷向、作战海域海情有着密切的关系。本文对箔条质心干扰防御反舰导弹的箔条发射决策、舰艇机动决策进行寻优仿真,并分析了导弹来袭舷向、作战海域风向、风速对干扰效果的影响,本文的研究可为箔条质心干扰的战术使用提供理论指导。

1 箔条质心干扰作用原理

箔条质心干扰发挥干扰效用实际上包含2个子过程[1]:第1个称为“质心过程”,控制无源干扰设备将箔条诱饵投放到来袭导弹制导系统的分辨单元内。由于末制导系统的同一分辨单元内同时出现真、假目标信号而无法分辨,因此导弹将由跟踪舰艇转变为跟踪舰艇和箔条诱饵共同形成的等效能量中心。第2个称为“转移过程”,由于导弹逐渐向目标舰逼近,而制导天线波束宽度不变,相对于目标舰和诱饵的视野逐渐缩小,因此将会发生“切割效应”,导弹最后跟踪被切割较慢的箔条诱饵假目标,从而发生转移,箔条质心干扰成功。

2 箔条质心干扰的建模与仿真

2.1 干扰效果评估准则

(1)质心过程

质心干扰过程中,在对抗初期,箔条诱饵必须与舰艇同时布放在反舰导弹末制导雷达跟踪范围之内,满足下式[2]:

式中:RX,RY,RZ为反舰导弹末制导雷达分辨单元的方位、距离和高度;R为导弹距目标舰艇的距离;c为光速;τ为脉宽;θ、ϑ分别为末制导雷达水平波束、垂直波束宽度。

(2)转移过程

在转移过程中,由于导弹末制导雷达的波束宽度θ、ϑ是一定的值,随着时间的推进,以水平波束宽度θ为例,有可能出现θ/2≤ max(θ11,θ12),其中质心点与舰艇的偏向角为θ11,质心点与箔条诱饵的偏离角为θ12。等号成立的时刻即为转移时刻,此时对应的反舰导弹位置点即为转移点。当导弹经过转移点后跟踪舰艇,则判定为干扰失败,跟踪箔条诱饵则干扰成功。

(3)对抗结束时,舰艇必须位于安全范围以内

一般认为,导弹的近炸杀伤距离小于60m,考虑到舰长因素,故安全距离取120m。当对抗结束后,导弹与舰艇的距离大于安全距离时,本次干扰成功,否则判为失败。对抗结束的标志是某时刻导弹与舰艇的距离大于上时刻导弹与舰艇的距离。

以上3条准则必须同时满足,否则将判定此次箔条质心干扰失败。

2.2 仿真分析

(1)箔条诱饵发射决策仿真分析

仿真中设定舰艇航向为0°,航速为16kn;反舰导弹来袭舷角为左舷1 2 0°,导弹飞行速度为0.85Ma;末制导雷达波束宽度为3°,脉冲宽度为1μs;风向为左舷60°,风速4m/s。箔条诱饵的发射方向在右舷-180°~左舷180°范围内,以间隔1°进行仿真计算,左舷为正,右舷为负。1次仿真结束后,可获得1组距离数据值(舰艇与导弹爆炸点的最近距离),分选出其中距离最大值及所对应的箔条诱饵发射舷角,得到本次对抗箔条诱饵的最佳发射角。

图1 箔条弹发射方向对干扰效果影响示意图

如图1所示,当导弹来袭方向为左舷120°时,箔条弹异舷发射,发射舷角为右舷149°,近似垂直导弹来袭方向,干扰效果最佳,对抗结束时导弹与爆炸点的距离为260m。将导弹来袭舷角设定为左舷60°时,箔条弹的最佳发射方向为同舷发射,左舷148°。通过大量实验数据分析表明:当导弹来袭舷角在右舷或左舷0°~90°范围内时,箔条弹最佳发射决策为同舷发射,发射方向近似垂直于导弹来袭方向。当导弹来袭舷角在右舷或左舷90°~180°范围内时,箔条弹最佳发射决策为异舷发射,发射方向也近似垂直于导弹来袭方向。这是由于此种发射准则能使箔条诱饵投影到导弹来袭的正交方向上,舰艇与箔条诱饵的拉开速率最大,同时使风速、风向有利于舰艇与箔条诱饵在最短时间内迅速拉开其横向距离。

(2)舰艇机动决策仿真分析

仿真中其它参数保持不变,舰艇的机动角度为右机动-45°~左机动45°,以间隔5°进行计算,左机动为正,右机动为负。

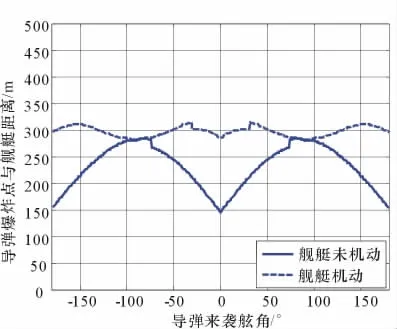

图2 舰艇机动角度对干扰效果影响示意图

图2为不同舰艇机动角度对干扰效果影响示意图。当导弹来袭方向为左舷60°时,舰艇右机动的干扰效果要优于左机动或直航;当导弹来袭方向为左舷120°时,舰艇左机动的干扰效果要优于右机动或直航;当导弹从舰首方向来袭时,舰艇右机动的干扰效果明显优于左机动或直航。通过大量仿真结果表明:当导弹来袭舷角在右舷或左舷0°~90°范围内时,舰艇的最佳机动方向为异舷机动;当导弹来袭舷角在右舷或左舷90°~180°范围内时,舰艇的最佳机动方向为同舷机动。这是由于通过正确的舰艇机动可以减小舰艇在导弹来袭方向上的雷达截面积;同时可以调整舰艇与箔条诱饵的相对位置,使箔条投影到导弹来袭的正交方向,舰艇与箔条诱饵拉开的速率最大。

(3)导弹来袭方向对干扰效果的影响

图3为导弹来袭舷向对箔条质心干扰影响示意图,仿真中导弹舷向在右舷或左舷0°~180°范围,按间隔1°进行仿真计算,左舷为正,右舷为负。在不同导弹来袭舷角的情况下,对箔条弹的最佳发射方向再进行寻优计算,选取对抗结束时导弹爆炸点与舰艇距离的最大值。为了便于分析,舰艇航向、风向均取0°,其它参数保持不变。

图3 导弹来袭方向对干扰效果影响示意图

图中的虚线表明,当导弹从舰首舰尾(±20°区域)方向来袭时,干扰效果较差,这是由于箔条诱饵在垂直于导弹来袭方向上的投影与舰艇距离较近;当导弹接近正横(±20°区域)方向来袭,箔条干扰效果较好,这是由于箔条诱饵在垂直于导弹来袭方向上的投影,与舰艇距离较远。如果作战态势不利于我方,可采用舰艇机动的方式。

如图3中的实线所示,在相同已知条件下,舰艇采取正确机动后,干扰效果明显得到改善。当导弹从舰首舰尾(±20°区域)方向来袭时,正确的舰艇机动对干扰效果的影响十分明显,此作战态势下实施质心干扰必须配合舰艇机动;当导弹从舰艇的正横(±20°区域)方向来袭时,舰艇机动对干扰效果的影响并不十分明显,是否机动应视当前的战术需求而定。

(4)风向、风速对干扰效果的影响

图4为风向对箔条质心干扰影响示意图,仿真中风向在右舷或左舷0°~180°范围,按间隔1°进行仿真计算,左舷为正,右舷为负。图中的曲线表明,在相同的已知情况下,不同风向对干扰效果有较大的影响,如舷风为左舷风30°和右舷风150°时,两者的导弹爆炸点与舰艇的距离相差了150m,其原因主要是箔条弹发射方向采取逆风发射和顺风发射而引起的,当箔条弹顺风发射时,在对抗时间内舰艇与箔条诱饵拉开的速率较快,拉开的距离较大;相反,两者拉开的速率较慢,拉开的距离较小。

图4 风向对干扰效果影响示意图

图5为风速对干扰效果影响示意图。仿真中风速在2~10m/s范围,按间隔1m/s进行仿真计算,左舷风为正,右舷风为负。曲线表明,在同一风向上,如右舷风150°时(恰好是顺风),随着风速的增加,舰艇和箔条诱饵拉开的速率增大,距离也不断增大。而此时箔条弹的最优发射舷角几乎没有变化,为右舷153°。

图5的另一条曲线表明,随着风速的增加,拉开距离不断减小,原因是此时左舷风30°为逆风发射,风速越小,两者拉开的速率越小,因此出现如上述相反的情况。当风速大于9m/s时,出现距离随着风速的增加而增加的情况,这是因为此时箔条弹的最优发射舷角不再是右舷150°,而变为左舷37°,这样,发射舷角又成为了顺风发射。可见,风速和风向对干扰效果有时相互起作用,有时其中之一占主导因素。

图5 风速对干扰效果影响示意图

3 结束语

本文通过对舰载箔条质心干扰防御反舰导弹的全过程进行动态仿真,分析了箔条质心干扰的成

功概率与箔条诱饵发射决策、舰艇规避机动决策、导弹来袭舷向、作战海域的风向风速等要素之间的关系,并总结了一些作战准则。本文的研究为战场指挥员正确使用箔条质心干扰提供了理论参考依据,同时对于提高箔条质心干扰的成功概率也有一定的指导意义。

[1]高东华,俞跃,李伟.舰艇电子对抗战术[M].北京:解放军出版社,2004.

[2]徐敬,于小娟.舰船箔条质心干扰仿真研究[J].舰船电子对抗,2001(10):10-13.

[3]徐敬.箔条质心干扰对抗反舰导弹的决策仿真[J].系统仿真学报,2008(9):4831-4834.

[4]王赫男.箔条质心干扰防御反舰导弹仿真研究[J].舰船电子对抗,2010(4):36-40.