双源CT检查对贲门癌手术的临床意义

2011-08-08丁旭青李运奇

丁旭青, 李运奇

贲门癌早期无明显临床表现,当患者出现临床症状时往往已属晚期,失去手术机会。因此,术前判断能否手术切除和手术方案的选择是贲门癌手术成功的关键。为了寻找一个更准确的术前评估方法,本研究随机选取2009年4月至2010年12月我科收治的贲门癌患者38例,术前行上腹部双源CT扫描,并评估其对贲门癌手术的临床意义。

1 资料与方法

1.1 临床资料

选择2009年4月至2010年12月需手术治疗的贲门癌患者38例,其中男26例,女12例,年龄41~78岁,平均63.6岁。所有患者术前均经胃镜活检病理证实,且无手术禁忌证。术前行双源CT检查,检查距手术时间平均为2.8天。

1.2 检查方法

1.2.1 CT设备及参数 德国西门子Samatom Sen-Sation双源 CT。扫描参数:120 kV,280 mA,层厚0.75 mm,螺距 1.3,扫描速度 0.5 s/圈,窗宽 400 Hu,窗位40 Hu。扫描范围从食管下段至脐水平。

1.2.2 CT扫描前准备 患者于检查前10~12 h禁食。检查前温开水800~1 000 mL快速口服,以此作为阴性对比剂,使胃充分充盈。

1.2.3 CT扫描 患者吸气后屏气,对上腹部进行平扫及多期增强螺旋扫描。扫描时常规取仰卧位(也可右侧卧位或俯卧位),结合胃镜及钡透结果,依可疑病变部位调整扫描体位,获取感兴趣区容积扫描的原始数据。增强多期扫描:于平扫后静脉注射含碘对比剂碘帕醇80~100 mL,团注速率根据患者身体状况而定(3~5 mL/s),分别在开始注射对比剂后30 s、55 s和90 s进行CT增强扫描,扫描参数及图像处理方式与平扫时相同,便于增强扫描前后对照。

1.2.4 重建及图像后处理 将所获得的CT扫描原始数据进行0.75 mm横断面薄层图像重建,在此基础上进行多平面重建(MPR)、立体容积重建(VR)、最大密度投影(MIP)、肿瘤学分析等多方面综合观察病灶。

1.3 CT阅片方法及内容

采用横断面薄层图像和多平面图像重建(MPR),观察贲门病灶(胃壁厚度及肿瘤浸润深度),贲门处浆膜外间隙有无受累,贲门周围相邻血管是否受累,胃左动脉间隙大小(胃左动脉根部游离段长度),病灶周围相邻组织脏器有无浸润粘连,贲门旁、胃左动脉旁及腹膜后淋巴结有无肿大。本研究中,淋巴结直径>10 mm即为肿大淋巴结。

2 结果

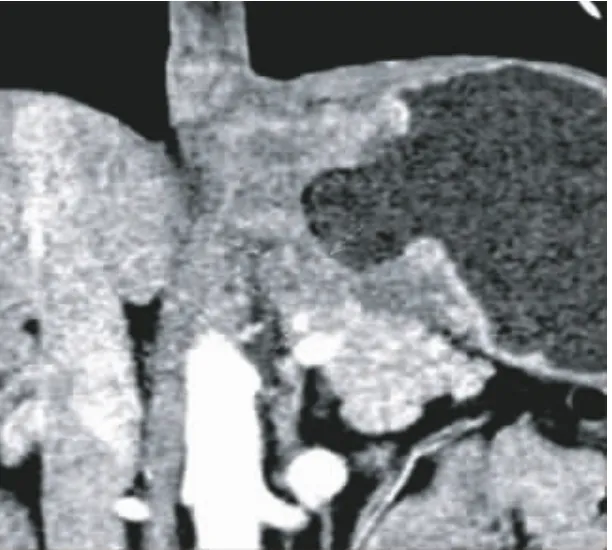

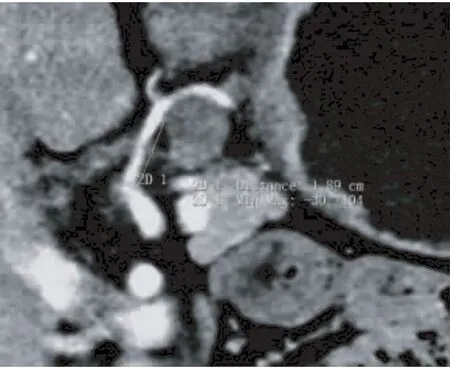

在双源CT下,清晰显示38例贲门癌肿大小、浸润范围、肿大淋巴结以及胃左动脉间隙(如图1和图2)。所有患者均行开胸手术,术中所见与双源CT显示基本相符。根治性切除30例,姑息性切除7例,探查手术1例。手术切除率97.37%(37/38)。病理类型分别为腺癌35例,未分化癌3例。

图1 贲门癌肿中心溃疡

图2 胃左动脉间隙

双源CT显示21例贲门肿块≤4.0 cm,与周围器官无粘连,未发现肿大淋巴结。全部行根治性切除手术,术中见癌肿大小及侵及范围与双源CT表现吻合,其中11例虽侵达或侵透浆膜层,但未侵及周围器官;未见肿大淋巴结。

双源CT显示17例贲门肿块>4.0 cm,其中9例累及食管下端,4例累及膈肌,7例累及胰腺,1例累及脾脏;贲门旁淋巴结肿大8例,胃左动脉旁淋巴结肿大12例,腹腔动脉旁和腹主动脉旁淋巴结肿大5例(淋巴结直径>10 mm)。而术中见8例侵及食管,3例侵及膈肌,9例侵及胰腺(其中6例仅侵及胰腺被膜),1例累及脾脏;淋巴结肿大情况与CT表现基本吻合。17例中9例行根治性切除(其中2例全胃切除),7例行姑息性切除,1例探查术。行探查手术者,CT显示贲门肿块累及食管、膈肌、胰腺和脾脏,术中发现癌肿不但侵及食管、膈肌、胰腺和脾脏,且肿块与胰腺、腹后壁腹腔动脉旁和腹主动脉旁肿大淋巴结融合成冻结状,无法切除。

3 讨论

贲门及其周围解剖关系特殊,血液和淋巴循环丰富,流向复杂,肿瘤细胞较早期即可沿黏膜下浸润,并发生区域淋巴结或腹腔脏器转移,导致中晚期贲门癌手术治疗的效果欠佳。上消化道钡餐造影和内窥镜检查能够了解腔内病变情况并可活检确诊,因此,贲门癌的定性诊断已无困难。但对于贲门癌局部外侵情况,有无肝脏和区域淋巴结转移以及胃左动脉间隙大小的判断比较困难。而术前明确分期,判定肿瘤病灶大小,胃壁内浸润深度,外侵范围,与周围组织粘连情况以及区域淋巴结转移情况和有无腹腔内脏器转移等,尤其是胃左动脉间隙(游离段长度)的大小,对判断手术可行性,提高手术切除率,降低手术探查率至关重要,因此,寻找一个更准确的术前评估方法势在必行。

既往已有多种术前评估方法,包括术前贲门胃底三重造影、术前彩超显像以及术前普通CT和多层CT评价[1-2]。其中,CT可以较清晰地显示出贲门癌肿及其与邻近解剖结构的关系,对贲门手术前后的治疗有着重要的指导意义[3]。2005年问世的双源CT可以更为清晰地显示出贲门癌肿的整体观,与周围器官组织的关系,局部淋巴结大小,尤其是胃左动脉间隙的大小,并可以立体、动态地观察贲门癌肿及其周围结构关系和血液供应[4-5]。结合文献资料和本组患者的基本情况,贲门癌主要表现为以贲门为中心的突向胃腔内的溃疡型肿块,溃疡主要占据贲门口及其下方的胃小弯流入道,易侵及邻近器官(如胰腺、食管下段、膈肌、肝脏等),易发生肝脏和区域淋巴转移。术前双源CT扫描正好可以清晰地为术者提供最有价值的资料,协助判定手术的可行性以及选择手术方案,避免手术的盲目性和给患者造成不必要的创伤。尽管贲门癌病变大小对评估手术切除有一定的参考意义,但术中决定贲门癌能否彻底切除的主要因素不是胃腔内肿瘤的大小,而是肿瘤在腔外生长的外侵情况、淋巴结的转移融合情况以及胃左动脉间隙的大小。当肿块≤4 cm时,外侵及淋巴结转移相对较少,易于切除或根治,提示应积极手术。当贲门肿块>4 cm时,须结合其他临床资料综合分析,及时行双源CT扫描,进一步判断病变与邻近脏器及腹后壁血管侵及的范围和程度,以决定能否手术及手术方式。另外,双源CT扫描可较好地了解腹部淋巴结转移的情况,即当增大淋巴结出现蚕蚀状、囊状,周边密度高而中心密度低,呈串珠状排列,对血管产生压迫和肿块状增大时提示转移存在。淋巴结直径10~14 mm时,转移阳性率约为20%左右,而当淋巴结直径大于15 mm时,其转移阳性率可达80%以上[6]。由此可知,术前双源CT扫描在明确原发肿瘤范围的同时,也能更好地了解区域淋巴结转移情况,对指导手术切除具有较高的临床价值。

对外科医生来说,手术探查所见与上腹部双源CT扫描影像对照不难掌握,贲门癌双源CT扫描影像生动直观,增厚的胃壁、肿大的胃左动脉旁淋巴结、游离的胃左动脉清晰可见,胃壁小弯侧病变长度和范围也一目了然。熟悉上腹部CT断层解剖,做出准确的判断,对指导手术入路和术式选择具有很大帮助。

[1] 路少林,李军,郑培坤,等.CT检查对贲门癌手术切除可能性的评估[J].山东医药,2004,44(27):55-56.

[2] 徐有望,黄忠雄.胃充气状态下上腹部加强CT扫描判断贲门癌的可切除性[J].南华大学学报(医学版),2003,31(3):288-289.

[3] Moskovitch G,Chabbert V,Escourrou G,et al.Cardiac tumors:CT and MR imaging features[J].J Radiol,2010,91(9 Pt 1):857-877.

[4] 孙步健,李强.CT在贲门癌诊断中的价值[J].华北煤炭医学院学报,2009,11(6):823-824.

[5] 蒋力明,周纯武,赵心明,等.多层螺旋CT及其多平面重建技术在贲门癌术前分期的应用[J].实用癌症杂志,2005,20(4):417-420.

[6] 陈皓,樊祥奎,王昭华.贲门癌术前16层螺旋CT检查对判断手术可行性的临床价值[J].泰山医学院学报,2007,28(12):970-972.