我院283例药品不良反应报告分析

2011-08-07许韩波广东普宁市人民医院药剂科普宁市515300

许韩波(广东普宁市人民医院药剂科,普宁市 515300)

药品不良反应(ADR)是指按正常用法用量应用药物进行预防、诊断或治疗疾病过程中,发生的与治疗目的无关的有害的反应[1]。我院自2005年开展ADR监测与报告以来,成绩显著,一直受到各级主管部门的表扬与推广。为了解我院近期ADR发生的现状和趋势,探讨我院ADR发生的特点及一般规律,并将信息向临床反馈,现对我院2009年12月21日-2010年12月20日通过网络向广东省ADR监测中心上报的283份ADR报告利用Excel 2003进行回顾性统计、分析。

1 资料来源与方法

对我院2009年12月21日-2010年12月20日通过网络系统向广东省ADR监测中心上报的283份ADR报告,按患者性别、年龄、给药途径、药品种类、ADR累及器官或系统及临床表现、上报的科室等方面进行统计、分析,并依据国家食品药品监督管理局ADR监测中心的评价标准进行ADR关联性评价。

2 结果

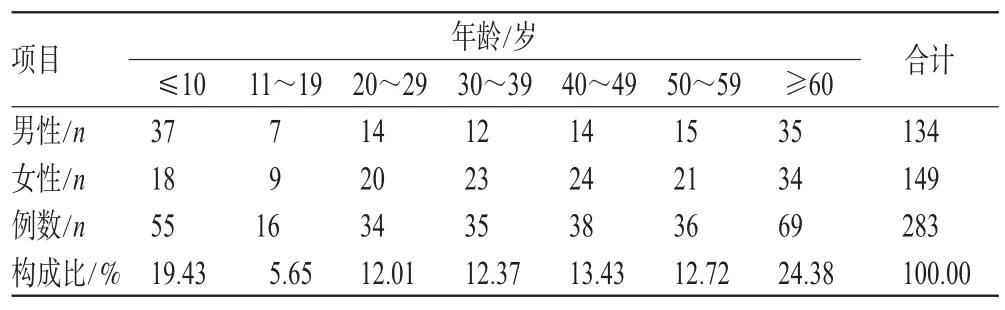

2.1 发生ADR患者的性别与年龄分布

283例ADR中,男性134例,女性149例(男∶女=1∶1.11),分别占ADR总人数的47.35%和52.65%。患者年龄最小者不足1 d,最大者90岁,10岁以下的儿童及60岁以上的老年人分别是55例和69例,所占的比例是19.43%和24.38%。发生ADR患者的性别与年龄分布见表1。

表1 发生ADR患者的性别与年龄分布Tab 1 Distribution of age and sex ofADR cases

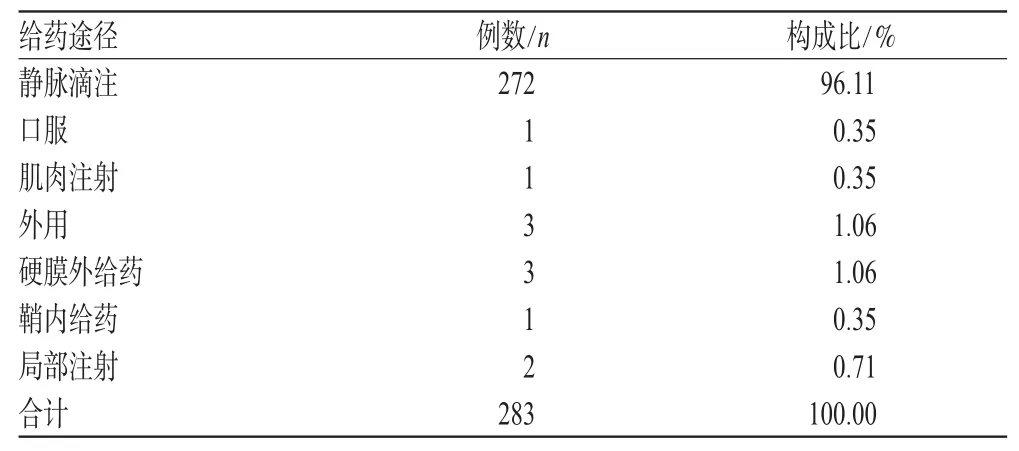

2.2 引发ADR的给药途径分布

283例ADR中,静脉滴注给药引发的ADR最多,有272例,占96.11%。引发ADR的给药途径分布见表2。

表2 引发ADR的给药途径分布Tab 2 Distribution of route of administration ofADR

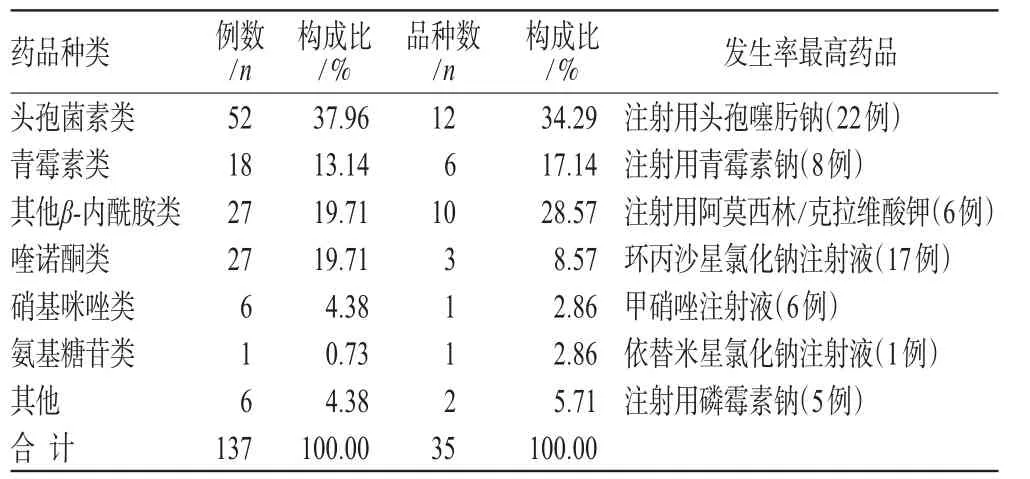

2.3 引发ADR的药品种类分布

根据《新编药物学》(第16版)的药品分类方法,将引发ADR的药品进行分类统计。结果,283例ADR中共涉及药品17类96种药品,其中抗微生物药引发的ADR最多,并且都为抗生素,有137例(48.41%);其次是中药注射剂,有45例(15.90%)。在96种药品中ADR发生率最高的前5个药品分别是注射用头孢噻肟钠(22例)、环丙沙星氯化钠注射液(17例)、参麦注射液(15例)、注射用氨甲环酸(12例)、注射用水溶性维生素(10例)。引发ADR的药品种类分布见表3;引发ADR的抗微生物药种类分布见表4。

表3 引发ADR的药品种类分布Tab 3 Distribution of categories ofADR-inducing drugs

表4 引发ADR的抗微生物药种类分布Tab 4 Category ofADR-inducing antimicrobial drugs

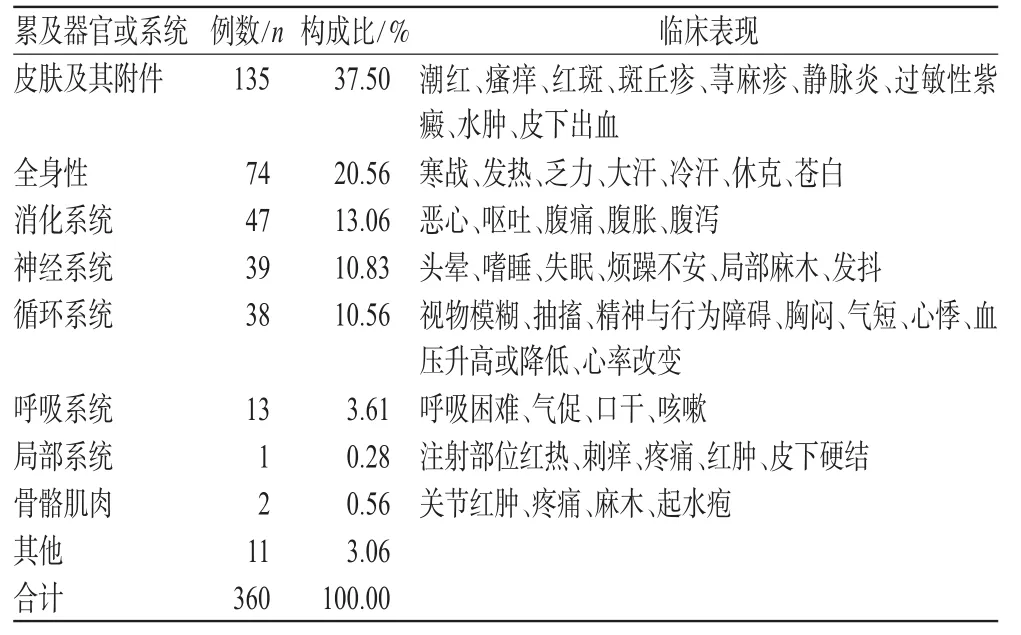

2.4 ADR累及器官或系统及临床表现

283例ADR累及8大器官或系统,其中皮肤及其附件损害最为常见,有135例/次,占37.50%。因有的ADR累及多个器官或系统,因此合计的例数比实际的ADR例数多。ADR累及器官或系统及临床表现见表5。

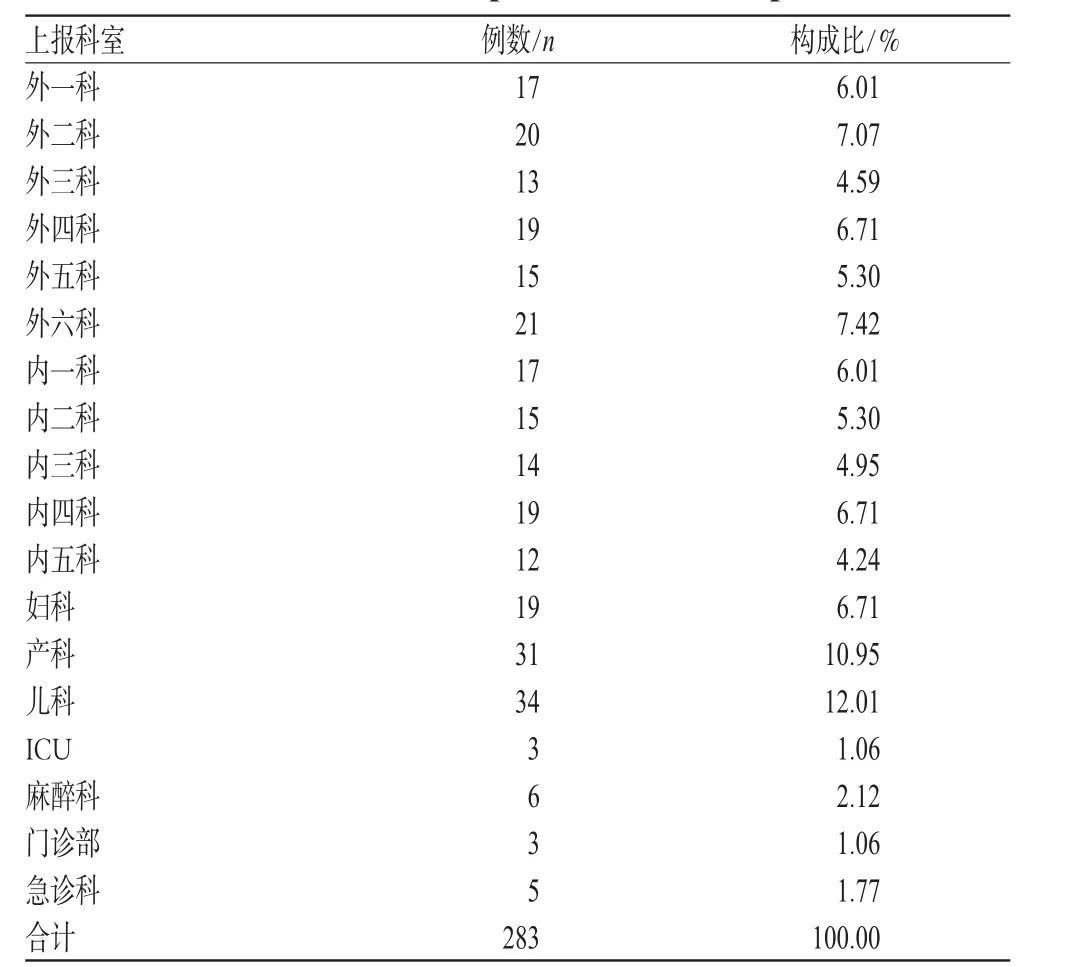

2.5 ADR报告的来源

283例ADR报告中,280例ADR来自临床住院科室,3例来自门诊。报告来源于18个科室,其中儿科上报的最多,有34例(12.01%)。上报ADR的科室分布见表6。

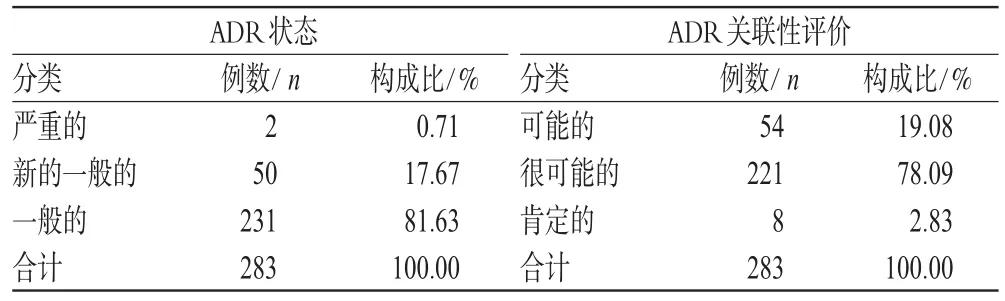

2.6 ADR分级及关联性评价

根据国家食品药品监督管理局ADR监测中心的评价标准进行ADR关联性评价。结果,283例中评价为肯定的有8例,很可能的有221例,可能的有54例。ADR的分级根据评价标准分为一般的、新的一般的及严重的。ADR分级及关联性评价见表7。

表5 ADR累及器官或系统及临床表现Tab 5 ADR-involved organs or systems and clinical manifestations

表6 上报ADR的科室分布Tab 6 Distribution of departments that reportedADR

表7 ADR分级及关联性评价Tab 7 Classifying and evaluation of the relevance ofADR

2.7 ADR的转归

283例ADR患者由于能得到及时的治疗及处理,除有1例严重的ADR患者延长了住院时间外,其他的患者都好转、治愈。

3 讨论

由表1可知,ADR的发生男女之间无显著性差异。从患者的年龄分布上看,60岁以上老年人组及10岁以下的人群组ADR的发生率明显高于其他年龄组,这与老年人脏器功能减退、合并多种疾病、用药品种繁多,及与10岁以下的人群组器官发育未全有关。临床诊治过程中,要特别注意上述2类人群的用药,把握用药原则,选好药物,加强用药监测。

由表2可知,静脉滴注是引起ADR的主要给药途径。静脉滴注是直接将药物输入体内,药物的浓度、pH值、渗透压、不溶性微粒、内毒素等均可能成为诱发ADR的因素[2]。药物的配制方法、使用溶媒、配制后放置的时间以及静脉滴注速度等都与ADR有关。故临床应坚持能口服就不注射用药的原则,减少ADR的发生。

由表3、表4可知,抗微生物药的ADR发生率占48.41%,其中头孢菌素类占的37.96%,这与临床抗菌药物滥用有关。引起ADR第2位的是中药注射剂,中药注射剂存在着安全风险,主要体现在基础研究不充分、药用物质基础不明确、生产工艺较简单、质量可控性较差以及说明书对合理用药指导不足等方面[3]。在发生率最高的药品中,前4位为医保目录中“甲类”品种,与临床的广泛使用有关,因我市的新农合医保政策对属“甲类”品种有导向作用。临床应严格贯彻执行《抗菌药物临床应用指导原则》、《中成药临床应用指导原则》,严格按照诊疗常规及指南,辨证施治,合理用药。

由表5可知,ADR可累及全身各个器官或系统,其中以皮肤及其附件损害最多[4],可能因为皮肤及其附件主要为变态反应所致的各种药疹,其临床表现易于观察和诊断。其次是全身性损害,临床表现也较为直观。今后ADR监测的重点应放在药物引起患者血糖变化、肝损害、肾损害、血象变化等不易发觉的副作用上,这些副作用潜在的危险性更大,监测更有意义。

由表6可知,全年儿科上报的ADR有34例,占12.01%,列全院之首。虽与儿科患者较多有关,但更离不开儿科医师的认真负责、细致入微的工作。ADR工作的开展需要这种认真负责的态度。

由表7可知,“一般的”ADR占81.63%。临床应更加注意说明书未提及的ADR。

ADR报告和监测工作是医疗机构的一项重要任务,也能提高临床安全、合理用药水平,有利于患者,有利于医疗水平的提高。

[1] 陈新谦,金有豫,汤 光主编.新编药物学[M].第16版.北京:人民卫生出版社,2007:45.

[2] 邹立家主编.药剂学[M].第1版.北京:中国医药科技出版社,1996:11.

[3] 国家食品药品监督管理局.关于开展中药注射剂安全性再评价工作的通知[Z].国食药监办[2009]28号.2009-01-13.

[4] 陈 军,黎碧玲,魏俊婷,等.我院2004-2006年422例药品不良反应报告分析[J].中国药房,2008,19(5):372.