超声引导下PICC 置管在乳腺癌术后化疗患者中的应用

2011-07-30张岩

张 岩

(天津医科大学附属肿瘤医院,天津 300060)

化疗是乳腺癌患者主要的治疗手段之一〔1〕,药物有强烈的刺激作用极易损伤血管,利用PICC建立一条好的静脉通道可以减少患者重复静脉穿刺的痛苦,保证化疗全过程的顺利进行。为避免乳腺癌根治手术后患侧上肢水肿,临床多选择健侧上肢的外周静脉置管。目前,国内大部分医院对行PICC置管患者的血管选择,均采用体外肉眼观察和手触摸估计的方法。采用此种方法的均是局部血管状况尚可的患者,置管成功与否主要取决于操作者的经验;但对那些局部血管状况差的患者容易造成穿刺失败。我院采用超声引导下PICC置管,提高了置管成功率。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2009年6月至2010年8月在我科住院治疗的乳腺癌患者共60例,患者均为术后需要化疗且外周血管欠佳,需行PICC置管,均无置管禁忌证,自愿参加本研究。将符合置管条件的60例患者按照单双号进行分组,单号患者行盲穿置管,双号患者行超声置管。60例患者均为女性,年龄35~55岁。60例患者均在术后10天行置管术,为避免由操作带来的误差,均由同一操作者完成,超声引导操作由同一技术人员协助完成。

1.2 操作方法

1.2.1 盲穿组 采用一次性PICC导管,测量插管长度。患者平卧,选择穿刺静脉(贵要静脉、肘正中静脉、头静脉均可),穿刺侧手臂外展90°自穿刺点沿静脉走向量至右胸锁关节,再向下至第二肋间隙,消毒穿刺点,直径10~15 cm,用肝素盐水预冲导管及穿刺针,用可撕裂式套管针穿刺,见回血后压低角度再进针2~3 cm,确认导引套管处于血管后,撤出针芯,将导管均匀缓慢送入中心静脉直至测量长度。抽吸回血确认导管在静脉内,撕裂导引套管及抽出导丝,安装可来福接头,用稀释肝素液正压封管,压迫穿刺点止血并固定,术后拍摄X光片确定导管位置。

1.2.2 超声组 上臂外展90°,采用索诺声超声仪器,C38/10-5超宽频线阵探头在横切面上找到静脉的大致位置后,将探头转换为纵切面,观察静脉内血流状况、血管内径、管壁厚度,然后转换成横切面,使探头中点与静脉横切面位于同一点上,用龙胆紫定位此点,作为静脉的体表位置,并以此点为起点,依次向上每隔1 cm探测后定位1点共3点,使3点成一直线〔2〕,以利于穿刺者进针时掌握大致的穿刺方向,常规消毒皮肤后以最下方定位点下方为穿刺进针点,此时在超声仪器实时监视下穿刺针头端下压可见静脉被压闭,再次确定位置后,在该点以30°角刺入静脉,见回血后将探头换成纵切面,B超下可见刺入血管内穿刺针部分,此时压低穿刺角度超声监视下将穿刺针与静脉平行继续推进2~3mm,保持针芯位置不变向前推进插管鞘,再退出针芯,置入导管。其余步骤同盲穿组。

1.3 评价指标

1.3.1 置管成功 PICC置管后头端定位的金标准为X线摄片定位〔3〕,显示导管末端位置在第二前肋间即上腔静脉。

1.3.2 局部损伤 穿刺置管成功后24 h内穿刺点周围可见皮肤青紫和/或局部组织肿胀,视为局部损伤。

1.4 统计方法 把所有资料输入SPSS16.0统计软件,计数资料采用 χ2检验。

2 结果

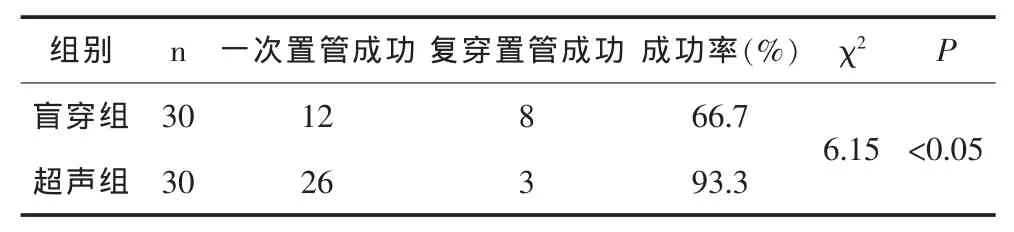

两组患者置管成功率及局部损伤情况见表1、表2。超声组置管成功率高于盲穿组,局部损伤发生率低于盲穿组。

表1 两组患者穿刺置管成功率比较

3 讨论

3.1 超声技术原理及特点 超声是应用超声多普勒原理,将声源(血流)与接受器(探头)之间出现相对运动时所检测到的血流反射信号分析处理后,显示实时的血流图像〔2〕。超声检查可清晰地显示出预置管血管的内膜是否光滑、血管的深度,管腔是否狭窄及血管壁结构,血管曲直等。能有效分辨动静脉血管,超声探头能有效压闭静脉血管〔4〕。避免了误穿所致的神经、动脉的损伤。

3.2 超声引导可提高PICC导管的穿刺置管成功率 通过超声技术可有计划地选择导管的型号、穿刺角度、穿刺部位,使静脉显像更直观、更清晰,操作者能在高清晰图像引导下正确分辨针头与血管位置并准确地将穿刺针送入血管腔,使得操作者一次穿刺置管的成功率大大提高。而盲穿组由于不能明确穿刺导管的位置和走势,穿刺次数明显增多,在首次穿刺失败后需进行二次穿刺,且乳腺癌患者必须在健侧手臂上进行穿刺,可以选择且条件好的静脉不多,原穿刺部位若发生血管壁穿透即引起局部淤血。另外,盲穿在输送导管的过程中遇到静脉条件差的血管,则比较容易发生血管壁穿透或在血管内膜下行走的情况,从而增加穿刺次数。

3.3 超声置管有利于降低感染的风险 对于盲穿的患者,进针后血管方向难以掌握,从而导致血管被穿透或回针后复穿的几率较高。难免导致损伤局部组织而致局部青紫、肿胀。使用超声引导技术后,克服了上述不足,在减少回针次数的同时使得局部组织损伤大大降低。

若摄片显示导管异位,患者需回操作室由操作者重新建立无菌区后进行正位,然后再次到影像科重新定位。多次往返于操作室与影像科之间,且导管多次进出血管,即使操作者遵循了严格的无菌操作,也难免会增加感染的风险,而盲穿组复穿置管成功的8例患者中就有1例出现了感染。此时,使用超声技术引导下很容易便可判断导管异位的位置,估算异位的长度,在动态监控下适时的纠正导管,很大程度上降低了感染的危险。

超声技术的出现使中心静脉置管取得突破性进展,有效克服了盲穿置管的局限性,使置管变得更加容易,在提高穿刺置管成功率、减少局部组织损伤发生的同时,减少了患者的痛苦,特别是对只能在健侧置管的乳腺癌患者,更能体现其实用性和优越性,值得临床推广应用。

〔1〕郭潇.三向瓣膜式PICC在乳腺癌病人患肢置管中的应用及护理[J].护理研究,2007,21(1B):156-158

〔2〕胡君娥,龚兰,唐运香,等.彩超及B-FLOW技术引导下经外周静脉穿刺中心静脉置管的可行性研究[J].护理学报,2007,14(6):5-7

〔3〕许晓云.PICC导管异位的原因分析及预防[J].中国实用神经疾病杂志,2007,10(8):124-125

〔4〕胡君娥,龚兰,赵东娥,等.二维及彩色多普勒超声在纠正PICC导管异位中的应用研究[J].护理学报,2008,15(9):68-70