C-反应蛋白与肌钙蛋白I在急性冠状动脉综合征中检测的临床意义研究

2011-07-30陈广新李素梅吴小梅苏学飞

陈广新,李素梅,吴小梅,苏学飞

广州市花都区人民医院检验科,广东广州 510800

急性心肌梗死(AMI)和不稳定性心绞痛(UAP)是急性冠状动脉综合征(ACS)的主要临床表现。主要发病过程为冠状动脉中出现粥样斑块的不稳定性损伤,如破裂、表面破损、出现裂纹等。粥样斑块的损伤继发血管出血甚至血栓的形成,造成冠状动脉的部分或完全堵塞,炎症加剧,因此,针对冠状动脉粥样斑块的损伤检测对于ACS的诊断及预后具有较高的临床价值。C-反应蛋白(CRP)是炎症反应发生的急性时相蛋白,其含量在炎症发生时明显量增高。有研究表明,人的冠状动脉的平滑肌细胞也可以释放CRP,通过参与内皮细胞的活化,刺激冠状动脉粥样硬化(AS)的发生发展,从而导致ACS[1]。肌钙蛋白I(cTnI)为心肌特异性抗原,心肌梗死发生可促进其血清水平的含量增高。为了更好地对ACS患者进行诊断及预后评估,本文对我院ACS患者发病6~8 h血清CRP和cTnI的含量进行了检测,以探讨CRP与cTnI在ACS中检测的临床意义。现报道如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

2007年6月~2010年12月我院心内科患者中选取31例UAP患者、34例稳定性心绞痛(SAP)患者、24 AMI或以心脏为病因的猝死患者,共计89例。UAP组31例患者中,男19例,女 12 例,平均年龄(60.7±10.8)岁;SAP 组 34 例患者中,男21 例,女 13 例,平均年龄(64.3±8.9)岁;AMI组 24 例患者中,男15例,女9例,平均年龄(63.7±12.3)岁。选取同期住院的非ACS患者30例作为健康对照组,男18例,女12例,平均年龄(62.5±11.3)岁。排除患有外伤感染、各类关节炎、风湿病、肿瘤等一切会引起炎症反应疾病的患者。

1.2 诊断标准

AMI诊断标准:典型的持续性胸痛长于30 min;特征性的心电图变化;心肌标志物动态变化。具有两项以上标准即确诊。UAP诊断标准:48 h内发生至少1次心绞痛;无心肌标志改变来确定心肌坏死;心电图ST段压低或T波的变动。心脏事件指心源性猝死、休克,再次心绞痛、心肌梗死,急性心功能衰竭,心律失常等急性严重心脏病。

1.3 检测方法

全部患者在试验前进行常规的心电图检查,确诊分组准确无误。禁止患者当日ACS发病前的进食,在发病6~8 h内行肘部静脉抽血5 ml。然后行血常规及生化指标的检测。cTnI的检测使用化学发光法(西门子ADVIA Centaur化学发光免疫分析),cTnI的正常参考值为<0.16 μg/L。CRP浓度的检测使用Arag360分析仪(BECKMAN公司提供)和CRP分析试剂,以免疫散射比浊法定量测定血清CRP的浓度,CRP的正常参考值为<1.6 mg/L。使用全自动生化分析仪(BECKMAN公司提供)检测三酰甘油、血清总胆固醇、载脂蛋白-A、载脂蛋白-B、高密度脂蛋白-C、血糖、尿酸等生化指标。同时记录每例患者的心脏事件发生率。

1.4 统计学方法

采用SPSS 10.0统计软件进行统计学处理。计量资料数据以(±s)表示,两组均数比较用t检验,多组间均数比较用方差分析。计数资料比较采用χ2检验。P<0.05为差异具有统计学意义。同时对血清CRP和cTnI的含量的高低与心脏事件发生率进行相关性分析。

2 结果

2.1 血清CRP和cTnI的含量比较

将各组患者的血清CRP和cTnI的含量进行比较,结果表明在患者发病6~8 h,AMI组患者血清CRP和cTnI的含量明显高于其他各组,且差异具有统计学意义(P<0.05);UAP组患者血清CRP和cTnI的含量明显高于SAP组和健康对照组,且差异具有统计学意义(P<0.05);SAP组患者血清CRP和cTnI的含量略高于健康组患者,但差异不具有统计学意义(P>0.05)。见表 1。cTnI的检测结果为 AMI组 24例患者均为阳性;UAP组31例患者有8例为阳性;SAP组患者34均为阴性;健康对照组患者中有2例为假阳性。

表1 各组患者血清CRP和cTnI的含量的比较(±s)

表1 各组患者血清CRP和cTnI的含量的比较(±s)

注:与 AMI组比较,aP<0.05;与 UAP 组比较,bP<0.05;与 SAP 组比较,cP>0.05

组别 例数 CRP(mg/L) cTnI(μg/L)AMI组UAP组SAP组健康对照组243134307.23±1.423.73±1.03a 1.89±1.31ab 0.93±0.78abc 20.43±5.672.78±0.39a 0.11±0.03ab 0.08±0.01abc

2.2 血清CRP和cTnI含量的高低与心脏事件发生率关系

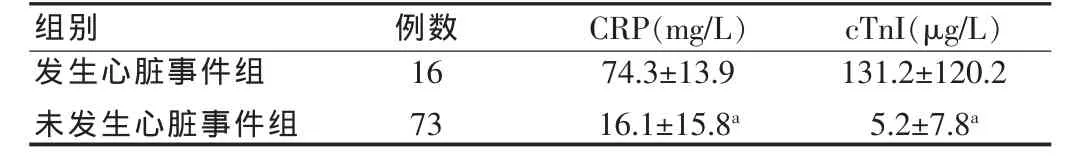

通过记录每例患者住院期间以及随访期间发生的所有心脏事件,共有16例ACS患者发生心脏事件,其中,心源性猝死6例,心源性休克4例,急性心功能衰竭2例,再次心肌梗死2例,房室传导阻滞1例,严重心率失常1例。将发生心脏事件的患者与未发生心脏事件的患者血清CRP和cTnI的含量进行比较发现,发生心脏事件的患者血清CRP和cTnI的含量明显高于未发生心脏事件的患者,且差异具有统计学意义(P<0.05)。见表 2。

表2 ACS患者中发生与未发生心脏事件的血清CRP和cTnI的含量比较(±s)

表2 ACS患者中发生与未发生心脏事件的血清CRP和cTnI的含量比较(±s)

注:与发生心脏事件组比较,aP<0.05

组别 例数 CRP(mg/L) cTnI(μg/L)发生心脏事件组未发生心脏事件组167374.3±13.916.1±15.8a 131.2±120.25.2±7.8a

3 讨论

ACS是医院心血管内科的常见急性病,通过研究发现,炎症的发生发展对于ACS的发病起关键性作用。其主要发病过程为冠状动脉中出现粥样斑块的不稳定性损伤,如破裂、表面破损、出现裂纹等。粥样斑块的损伤继发血管出血甚至血栓的形成,造成冠状动脉的部分或完全堵塞。轻微的冠状动脉狭窄并不足以导致ACS的发病,由于冠状动脉粥样斑块的破裂造成的血栓堵塞动脉是造成ACS发病的最主要因素[2],而局部的炎症细胞浸润或者全身性的炎症又是造成冠状动脉粥样斑块破裂的主要原因[3-4],因此,炎症的发生发展对于ACS的发病起着关键性作用。CRP是炎症反应发生的急性时相蛋白,可在炎症发生时明显含量增高。cTnI为心肌特异性抗原,心肌梗死发生可促进其血清含量水平的增高。CRP作为最具有标志性的炎症因子[5],其单独的含量变化对于冠状动脉疾病的诊断具有一定的意义,但仍有不确定性因素。

AS是心血管系统疾病中最常见的疾病,也是危害人类健康的常见病。AS主要累及大中动脉,基本病变是动脉内膜的脂质沉积,内膜灶状纤维化,粥样斑块形成,致管壁变硬,官腔狭窄,并引起一系列继发性病变[6]。AS是一种慢性疾病,炎症在其发展的各个阶段均有出现,并分别起着不同的作用。CRP的浓度也长期处于异常的状态,便于检测与诊断。CRP升高与炎症的活动相关并与动脉硬化斑块的稳定状态相关,可反映斑块的稳定状态并可预测斑块的预后[7]。CRP参与不稳定斑块的形成可能是通过多种不同的机制,一种为诱导单核细胞表达组织因子激活外源性的凝血过程[8];另一种为通过经典的补体激活途径,促进炎症介质的释放,吞噬细胞与粘附因子的作用。本文结果显示CRP的血清含量高低顺序为AMI组>UAP组>SAP组。cTnI仅存于与心肌细胞中,具有显著的特异性,心肌细胞坏死后可释放入血,提高血清中cTnI的含量,因此cTnI工具是诊断心肌死亡的最特异的指标。通过不同时段的cTnI含量检测发现,ACS发病的6~8 h内cTnI血清含量不断升高,最高峰持续12~18 h后开始下降,几天以后cTnI含量才恢复正常[9]。本文调查结果显示,cTnI检测结果,AMI组24例患者均为阳性;UAP组31例患者中8例为阳性;SAP组34例患者均为阴性;健康对照组患者中有2例为假阳性。

总之,CRP和 cTnI在 AMI、UAP和 SAP的诊断和预后评估中各有不同的优点[10-11],但在检测中健康对照组易出现假阳性结果,如本文30患者中出现2例假阳性。在联合检测中,AMI组和UAP组患者的血清CRP和cTnI的含量明显高于健康对照组的含量,且差异具有统计学意义(P<0.05)。通过不同的指标联合检测使诊断更具有说服力。因此CRP与cTnI联合检测在ACS的诊断及预后评估中具有更重要的临床意义。

[1]Calabro P,Willerson JT,Yeh ET.Inflammatory cytokines stimulated C-reactive protein production by human coronary artery smooth muscle cells[J].Circulation,2003,108(16):1930-1932.

[2]Fuster V,Badimon L,Badimon JJ,et al.The pathogenesis of coronary artery disease and the acute coronary syndromes[J].N Engl J Med,1992,326:242-250.

[3]Maseri A.Inflammation atherosclerosis and ischemic events:exploring the hidden side of the moon[J].N Engl J Med,1997,336:1014-1016.

[4]Li JJ,Fang CH.C-reactive protein is not only an inflammatory marker but also a direct cause of cardiovascular disease[J].Med Hypotheses,2004,62(4):499-506.

[5]孙烈,张钲,白锋,等.关于C-反应蛋白与冠状动脉粥样硬化性心脏病关系的临床研究[J].中华心血管病杂志,2001,29(8):499.

[6]李玉林.病理学[M].7版.北京:人民卫生出版社,2009:113-119.

[7]程文立,柯元南.炎性血清标记物与动脉硬化斑块稳定性的研究近况[J].心血管病学进展,2005,26(3):262-265.

[8]Du-Clos TW.Function of C-reactive protein[J].Ann Med,2000,32(4):274-278.

[9]潘柏申.应重视心脏标志物的临床应用研究[J].中华检验医学杂志,2005,28(9):881-884.

[10]庄晓峰,许朝祥,杜心清.纤维蛋白原与超敏C-反应蛋白、冠状动脉病变的相关性[J].福建医科大学学报,2006,40(2):150-153.

[11]张健.超敏c-反应蛋白、脂蛋白(a)及D-二聚体检测在冠心病早期诊断中的应用价值[J].中国医药导报,2010,7(9):25-26.