八十年来的唐诗辑佚及其文学史意义

2011-07-24陈尚君

陈尚君

从20世纪30年代孙望、王重民、闻一多等前辈开始唐诗辑佚的工作,至今已经接近八十年。有关唐诗辑佚的专著出版了多种,与此相关的考订辨伪、增补辑佚论文为数甚丰,有关的专题研究也多方位展开。笔者近期得暇整理了相关文献的总目,并希望藉此对各家辑佚之得失,古籍数码化为唐诗辑佚带来的机遇和挑战,以及唐诗辑佚对于改写文学史之意义,略申所见,以就正于方家。

一

无论用古代的学术原则还是用现代的学术标准来衡量,康熙钦定的《全唐诗》都免不了因袭的干系——当代学者有机会见到胡震亨《唐音统签》全本和季振宜《唐诗》的三种不同的文本,经过认真的必读和分析,确信《全唐诗》只是将胡、季二书拼接合抄成一本书,从小传到校勘记作了粗糙的简化处理,就由十位在籍翰林在一年多时间内处理成现在见到的规模。《全唐诗》编纂期间所作唐诗增补,具有原创意义的其实只有从卷八八二到卷八八八的七卷补遗。但《全唐诗》毕竟是皇帝钦定的权威著作,成书三百多年来在唐诗研究和传播方面发挥了巨大的作用,其影响至今不衰,且至今没有可以取代的著作。对此,真不知应该为前贤的成就感到骄傲,还是为当代学术感到遗憾。

《全唐诗》收诗缺漏,在其成书后不久,朱彝尊著《全唐诗未收书目》就有所指出,只是朱氏所举书目都据宋元书志,并非清代实存书目,即其所论没有任何的实际操作价值。其后二百多年,虽然名儒硕学层出不穷,但居然没有任何一位学者为《全唐诗》作具体的补遗工作。只有远在东瀛的学者市河世宁在编纂日本奈良、平安时期至钊廉仓以前汉诗为《日本诗纪》的同时,利用日本保存的典籍为《全唐诗》补遗,成《全唐诗逸》三卷,补录128人诗66首又279句。中国学者的唐诗辑佚工作,直到20世纪三十年代,始有实际的展开。

从现有资料来看,最初从事唐诗补辑工作的是孙望先生。孙望(1912—1990),原名自强,字止畺,江苏常熟人。他在1932年进入金陵大学学习后,就从事唐诗辑佚工作,到1936年,成《全唐诗补逸初稿》七卷,得诗“二百七十有奇”。此稿当时曾有排印本刊布,在学术圈内形成一定影响,日本学者铃木虎雄称赞该书“于唐诗裨益匪浅,谨为学界庆贺”(据“百度百科”孙望条引录)。闻一多编《全唐诗汇补》、《全唐诗续补》二书也曾据以编录唐人佚诗。此稿后经三十多年的增补,到1978年编成《全唐诗补逸》二十卷,共补诗830首又86句。其文献采据,以石刻文献、《永乐大典》和四部群书为大宗,较重要的收获有敦煌存一卷本王梵志诗,宋刊十卷本《张承吉文集》存张祜诗,清刊《麟角集》存王棨诗,清刊《丰溪存稿》存吕从庆诗,《永乐大典》存宋之问、王贞白佚诗等,以及《渤海国志长编》存中日交往诗。其中部分逸诗在1979年第1期《南京师范大学学报》刊发,笔者当时刚开始研究生学业,见到后深受启发,并就阅读中的疑问就教于孙先生,承他工楷详尽致覆,并在定稿中将拙见采入。前辈风范,令我至今感怀。

王重民(1903—1973),字有三,河北高阳人。他于1934年受北平图书馆派遣到英法作学术考察,又以互换馆员的身份到法国国家图书馆编次法藏敦煌遗书目录,有机会第一手完整接触这部分文献,1938年又赴英阅读伦敦博物院所藏敦煌卷子,先后历时五年,得以完成《补全唐诗》的初稿,复经王仲闻、俞平伯、刘盼遂等校阅,至1963年始刊布于《中华文史论丛》第三辑。在他身后整理遗稿时,又发现多种敦煌遗诗的抄校稿,并陆续予以发表。

闻一多的唐诗辑佚工作在他生前始终没有发表。直到1994年湖北人民出版社出版十二卷本《闻一多全集》第七册收录徐少舟根据北京图书馆藏闻氏手稿整理的《全唐诗汇补》、《全唐诗续补》二稿印出,其辑佚工作方为世人所知。两稿总约十五万字,均无序跋,仅《全唐诗汇补》卷首列有引用书目,凡二十八种。闻氏所谓汇考,是将《全唐诗》卷八八二至八八八补遗七卷也作辑佚看待,其体例显然是拟汇录自此以后各家的唐诗辑佚,因而将此七卷及《全唐诗逸》、《全唐诗补逸》中诗尽量全部采入。他本人的新得佚诗数量不算太多,但值得注意的是他已经将《翰林学士集》、《会稽掇英总集》及敦煌遗书中诗有所采录。二稿显然为未完稿,若积以时日而能最终成编,必有可观。闻氏中年殉国,留下莫大的遗憾。

童养年(1909—2001),江苏睢宁人。原名童寿彭,字药山、药庵,号养年。1939年至1949年在原中央图书馆工作,1949年至1959年在上海华东师范大学图书馆任编目组长,1959年至1988年在安徽大学图书馆工作,直到退休。他利用长期在图书馆工作的便利,日积月累,成《全唐诗续补遗》二十一卷。据作者前言所述,其书名为接续《全唐诗》原有补遗七卷而言,所得凡550家1000多首,其采集文献范围极其广泛,尤以《古今图书集成》和地方文献为大宗,较重要的收获有《秘殿珠林石渠宝笈续编》存李郢自书诗卷存诗三十多首,《严陵集》存施肩吾、贯休等佚诗,《吴越钱氏传芳集》存吴越诸王诗集,《鉴诫录》存晚唐、前蜀大批佚诗等。

1982年,中华书局将王、孙、童三家辑佚稿四种结集为《全唐诗外编》出版,以王重民《补全唐诗》为第一编,以同人《敦煌唐人诗集残卷》为第二编,以孙望《全唐诗补逸》为第三编,以童养年《全唐诗续补遗》为第四编。各编有重复者,则以上述各编为次第,存前而删后;同一诗而出处不同者,则后见者存目。从全书来看,童辑删落较多。

《全唐诗外编》的出版,可以说是我国老一辈学者唐诗辑佚工作的结集,为学者提供了自《全唐诗》成书以后近二百八十年间中国学者辑录唐诗极其可观的收获,并在其后较长时间内,引起许多学者进一步考证唐诗和继续辑佚的兴趣。20世纪80年代以来,围绕该书发表的论文多达数十篇之多,足见其受关注的程度。当然,在肯定前辈辑佚成就的同时,也有必要看到各编都有一些重收误收的情况发生,其中童编问题尤多。

笔者1981年下半年在等待学位论文答辩期间,开始有关《全唐诗》的文献来源和文本订正的工作。由于知道已经有几位前辈完成了有关工作,最初并没有做唐诗辑佚的准备。直到1982年下半年见到新出版的《全唐诗外编》,欣羡前辈采辑丰备的同时,无意中发现在我曾阅读过的典籍中,似乎还有数量可观的唐诗未经采录,其中较大宗的即有《翰林学士集》存唐初佚诗48首(仅孙辑据《武林往哲遗书》录褚遂良3首),《会稽掇英总集》存唐人佚诗80多首。这些不过是我在读书中的无意发现,如果系统加以辑录,应该还会有可观的收获。此前研究生阶段曾从王运熙老师得悉目录书的体例和功用,又因读王梓坤院士在《天津师范大学学报》发表《科学发现纵横谈》的论述,一方面根据《全唐诗》及《外编》确定前人编录唐诗之已用书目,根据唐宋书志了解唐人著述总目及在宋元明三代的流传存逸情况,再据《四库全书总目》和《中国丛书总录》确定唐宋典籍的存世总况;另一方面,则是模仿石油勘探那样先取样确定资源之有无,再在面上铺开,以便作全面的采录。由于追求文献之全备、考订之深入、人事之推敲、真伪之鉴别诸方面都作了超过前人的努力,实际的收获远远超过最初的预想。1985年初完成《全唐诗续拾》初稿,得唐人逸诗2300多首,已经超过《全唐诗外编》的规模。1977年夏,中华书局编辑部在初审后,提出修改意见,并同时约请我修订《全唐诗外编》。这两方面工作历时一年,到1988年秋间交稿,1992年出版时统名为《全唐诗补编》,共三册,其中第一册为原《全唐诗外编》的修订本,孙、童两编都有较大幅度的删削,并在书末附修订说明逐一交代考订意见。后二册则为《全唐诗续拾》。全书收录唐五代佚诗大约6300首,而拙辑即达4600多首。能够有如此丰硕的所得,我以为主要有以下几点原因:(一)在文献搜索范围和复核仔细方面,都较前人有所突破。其中如《文苑英华》、《唐诗纪事》、《万首唐人绝句》等基本唐诗典籍,在前人无数次工作以后再次利用现代索引手段加以检索,有新的发现。特别关注清中叶以后新见古籍的校核、近代以来新发现文物和典籍的追索,特别关注宋人得见而今已失传的唐代著作在宋元典籍中的遗存情况,特别关注长期被唐诗研究者忽略的一些似乎与唐诗文献没有直接关系的典籍中保存的唐诗文献。(二)重新界定诗文的界限,否定《全唐诗·凡例》认为佛道偈颂赞咒不是歌诗的偏见,将存世佛道二藏中的有关作品作了较彻底的清理。(三)利用了80年代中期一批学者唐诗辑佚的成果,其中尤以张步云、张靖龙、陶敏、汤华泉、邹志方、陈耀东、刘崇德、孔庆茂诸位采获较丰。我特别赞赏孙望先生在《全唐诗补逸》中对凡给自己工作以提示或启发的友人皆以说明的美德,在拙辑中坚持了这一体例。遗憾的是由于当时条件限制,并没有能够充分利用当时已经发表的成绩。

拙辑《全唐诗补编》出版,可以说是中国学者唐诗辑佚第二阶段成果的总汇。该书出版后,中外书评不少,基本给以积极评价,在此就不多说了。最近十年也陆续有些学者利用古籍检索手段予以纠订,这部分问题容到下节详谈。而本书最大的遗憾,是我的工作主要在上海进行,当时在敦煌文献方面仅能见到一部印得不太清晰的《敦煌宝藏》,因而于敦煌遗诗仅能据较清晰的写卷录一些相对有名作者的诗作,没有能力作完整的清理。

从1988年《全唐诗补编》定稿,至今已经二十多年,中国的学术环境发生了巨大的改变。与唐诗辑佚工作关系密切的,一是敦煌文献文本的完整清晰影印和敦煌文献研究全面展开,二是域外文献和石刻文献大量发现、公布和研究,三是以《四库存目丛书》、《续修四库全书》和《再造善本丛书》为代表的大量稀见公私典籍的印行。而最具有革命意义的则是古籍数码化完成古籍文本检索的普及化,使古籍辑佚检索更为便捷,鉴别重出互见更为准确,辨伪考订也可以更为精密科学。

最近二十年间在唐诗辑佚发掘方面最杰出的工作应该首推徐俊《敦煌诗集残卷辑考》(中华书局,2000年),首次完成了中、英、法、俄及散见敦煌遗诗的辑录,所录诗多达1800多首,其中绝大多数为唐五代时期的作品,为《全唐诗》及《补编》未收之诗在千首以上。该书虽然没有采用以人存诗的编次方法,与《全唐诗》系列没有衔接关系,由于尽可能地依据原卷或较清晰的影印卷录文,各卷能注意保存原卷钞写时的面貌,于中外已有研究成果能较充分地吸收,在作品归属和作者考寻方面都尽了很大的努力,达到很高的学术水平。如揭出李季兰上朱泚诗,补录《珠英集》中佚诗,根据文卷钞写起讫认定《补全唐诗》所收胡皓名下误收了另一佚名作者的几首诗,都是很重要的发现。稍感遗憾的是没有能够完成敦煌所存佛赞俗颂体诗歌的整理。稍后出版的张锡厚主编《全敦煌诗》(作家出版社,2006年),局部对徐书有所订补,总体则未有大的突破,且因不择手段地将本来一、二册书可以包含的内容,硬撑到二十册的规模,不仅影响该书的流布,而且也减损了其学术品位。

此外,最近二十年在唐诗文献方面较重要的发现有以下各项:(一)韩国所存旧本《夹注名贤十钞诗》收唐五代三十家七言律诗三百首,其中有百余首佚诗,较重要的有皮日休、曹唐、李雄、韦蟾、吴仁璧等的作品。(二)俄藏敦煌遗书中蔡省风《瑶池新咏》残卷的发现,可以补录李季兰等女诗人的遗作,也让我们了解到这部唐代女诗人选本的大体面貌。(三)长沙窑瓷器题诗的更进一步发现。(四)日本古写本陆续有唐诗佚篇发现,尤以伏见宫存《杂钞》残卷存李端、崔曙、张谓、李颀等佚诗,后来曾编为《风藻饯言集》的圆珍送行诗卷,以及与鉴真东渡有关的几首佚诗,金泽文库藏香严智闲《香严颂》七十六首等,为较重要。(五)一些以往流通较少的古籍中,也有成批佚诗的发现,这里可以举到宋晏殊编《类要》残本、日本存宋刊《庐山记》足本、明刊《锦绣万花谷别集》等。(六)一些宋金元以及韩国人集句诗中保存的唐诗佚句,较零碎。

二

梁启超在《中国近三百年学术史》中谈到清代辑佚书的成就时,指出辑佚书的性质其实就是一种文抄公的工作,只是将散佚的古逸书资料抄在一起,同时也肯定由于许多学者的持续努力,使成百上千种久已亡逸的古籍的零爪片羽得以展现在世人眼前,有些书甚至可以恢复十之七八,实在是功德无量的工作。《四库全书》中的辑佚书约占全部入库图书之六分之一,就是很好的例子。唐人诗文集之唐宋旧本得以保存至今的大约不足200种,现在我们可以看到的唐诗作者已经超过3500人,就是明清直至当今许多学者努力的结果。

相比起一般典籍辑佚来说,唐诗辑佚的学术难度要高得多。具体来说,一是涉及一代文献的网罗,面广量大,各种典籍引录丰富,筛检不易;二是流布广泛,家喻户诵的同时,文献引录或口耳相传造成的讹误也极其严重;三是唐诗在文学史上地位崇高,历代有意无意的伪托现象也层出不穷,很难作彻底的究诘。胡震亨以毕生精力从事唐诗搜罗辑佚工作,深切认识到唐诗鉴别难的关键,但也没有能力完全解决唐诗互见重出和疑伪诗鉴别的问题。现代学者已经指出《全唐诗》误收唐前或宋后诗逾千首,互见诗六千多首,几乎占了全书的七分之一,追溯源头,大多沿袭据为底本的胡、季二书而误。我指出这一点,无意于贬抑为唐诗搜罗结集作出巨大贡献的前贤,只是要说明,由于唐诗文献本身的复杂性,期待古人旧本或今人新本能够做到鉴别准确、搜罗全备或者说尽善尽美,是所有学者共同的期待,但很难真正实现。

从1956年末李嘉言在《光明日报·文学遗产》发表《改编〈全唐诗〉草案》后,有关全部唐诗新编的工作几经曲折。李氏的方案,其实主要是就《全唐诗》已收诗本身的鉴别改编,即便如此,他在如何确认唐诗互见篇目时仍然感到很大困惑,为此而在60年代初组织开封师院师生做《全唐诗》首句索引。这一工作到80年代由改名后的河南大学继续,体例也改为每句索引。等到编成之时,恰值古籍数码检索初兴之际,因此而失去出版的价值,但索引在唐诗鉴别或辑佚方面意义之重要,在此可以得到证明。

我与许多前辈一样,在缺乏科学检索手段的情况下,完全依靠人工检索和记忆来从事唐诗辑佚,虽然也很认真总结《全唐诗》和前辈辑佚中的规律性误失,但仍不能避免重收误收。大致修订本《全唐诗外编》经过出版后的反复考订,问题仍有,比例不算太大。拙辑《全唐诗续拾》现在已知重收误收大致二百多则,虽然仅占全书二十分之一,已很可观。由于用书条件和检索手段的限制,仍留下一些遗憾。敦煌文献没有充分利用,上节已有说明。禅宗灯录、语录中的许多对句都没有收录,因为无法确认其为引用还是自创。宋元类书、地志、诗格、笔记、诗话等类典籍中的引诗,比较注重小家特别是别集在宋元还有保存者的辑佚,许多大、中诗人的诗作是否还可辑补,就无从作精确判断。另外,所见典籍中将唐前或宋后人诗篇误署为唐人作,也不免据以误录。1999年中华书局出版简体横排本《全唐诗》附录《全唐诗补编》时,已经作过一些删补,还很不彻底。

20世纪90年代后期开始应用,现在已经很普及的古籍数码检索手段,为中国古代文史研究带来了革命性的变化,在唐诗辑佚方面尤其重要。凡辑佚所得的作品,再经过检索对核,可以很便捷地知道是否为他朝或他人诗误入,避免不必要的误收。近年尹楚彬、金程宇、袁津琥先后据以指出《全唐诗补编》的重收误收情况,在我是十分感谢的。这是科学进步带给我们的幸运。同时,在以往因为无法检索而放弃鉴别的一些唐诗遗存中,也可据以辑出许多以往忽略的作品。比如《全唐诗》卷七九六辑录唐五代无名诗人的佚句,主要依靠唐五代宋初的多种诗格类著作,所得共101例。今重加复核,可以发现重复收录者多达30多例,而在当时已经利用的《风骚旨格》、《炙毂子诗格》、《雅道机要》、《文彧诗格》、《桂林淳大师诗格》等书中,属于佚诗而至今未经辑出者,尚有数十例之多。其他各类典籍中也有类似情况。

检索当然是重要的手段,但并不能解决所有的问题。还拿《全唐诗补编》来说,在我20世纪80年代编纂时,对于哪些诗有疑问,大致有数,苦于无解决手段。现在利用检索手段,大约可以解决十之四五,无法解决的问题仍有很多。即使通过检索得到线索的诗,也需要有鉴别的过程,有时很不容易得出结论。曹汛《从一联逸句的考证看〈全唐诗〉辑佚鉴辨的艰难》(《中国典籍与文化》1999年第4期),以南唐王操《白牡丹》诗为例,说明一诗在宋人典籍中引录的纷杂错乱情况,用以证明唐诗辑佚鉴别之艰难,是很好的论述。我还特别要说明,唐诗总体流传过程中的纷繁复杂,情况远比我们所能了解的要曲折迷乱得多。有些我们只能根据一般常识来做判断。比如宋代各种类书、诗注、地志中,大量引录杜甫的诗,许多只是简单标一“杜”字,错讹率很高。即使花很大的气力,从中找到杜集中没有的诗句,也很难相信那就是杜甫的诗。宋人对于杜诗推崇备至,搜罗不遗余力,很难证明南宋的类书编者还有多少特殊资源可以保存杜甫佚诗。有些可能永远也无法究明真相,只能存疑。辑佚者的责任是尽可能地保存珍贵文献,即便遇到确有疑问的作品,从为学者保存研究线索之考虑,也应作相应的保存,但应与可靠的作品有所区隔。

同时,最近二十年大量稀见古籍善本的影印,海外汉籍的介绍,出土文献的发表,也提供了许多可资辑佚的线索。中国期刊网等网络资源的开发,也让学者可以更充分地利用文献。我在80年代做《全唐诗补编》时,曾参考各家发表的论文,在当时似乎已经很充分,近期重新加以追索,还有不少发表在海外或僻见刊物上的文章,到近期才见到。虽然最近二十多年发表的唐诗辑佚文章远多于80年代,但除金程宇于域外文献中的唐人佚诗有较完整的关照,其他各类新见文献似乎并没有得到充分的开发。许多学者只是满足于偶然得到零碎资料的发表,鉴别也未必周详。甚至有刊布佚诗几乎全部都错的例子。①详焦体检:《全唐诗补遗指瑕——兼与黄震云先生商榷》,《河南教育学院学报》2005年第6期。就此意义上来说,唐诗辑佚还有作进一步清理的必要。

三

从《全唐诗》成书至今,各家所补唐人佚诗的总数,至今还没有准确的统计。就我所作粗略的估计,在八千首左右。《全唐诗》收诗,康熙序称有四万八千九百多首,日本学者平冈武夫所作精确统计为49403首有1055句。如果扣除误收重收的篇目,实际存唐诗在45000首左右。辑佚所得超过《全唐诗》存诗书的六分之一,确实是很可观的收获。

毋庸讳言,唐诗辑佚所得,很大一部分是知名度不高的小作家的诗作,文学成就并不高,将他们的作品汇集起来,更多的是备一代文献,为学者各方面的研究起储材备用的需要。就文学史研究来说,我以为可以特别提到以下几点。

甲,重要诗人作品的补充。迄今为止的唐诗辑佚,仅《全唐诗》已收录作者而言,至少有数百位数量不等地补充了作品。如据《古今岁时杂咏》补录杜甫佚诗《寒食夜苏二宅》,大约是南宋杜集定形后补录的唯一一首可靠佚诗。白居易、元稹补充作品数量较可观。别集方面最重要的收获当然是王绩、张祜文集足本的发现。重要作家不少都有批量作品补充,如李郢、赵嘏等。这些已为学者所熟知,在此不作一一说明。

乙,白话诗系列文献的整理。王梵志诗,在传世文献如《云溪友议》、《鉴诫录》、《梁溪漫志》等书中都有收录,胡震亨《唐音统签》卷九七九《辛签》十七收录二十二首。但《全唐诗》编修时,显然因为政治方面的原因,贬斥这些“本非歌诗之流”,连带胡氏已经收录成编的章咒四卷、偈颂二十四卷,除寒山、拾得七卷外,其他一并删略不取。王梵志诗在敦煌文献中的大量发现,是20世纪唐文学研究方面最重要的收获之一,并由此而带动了唐代白话诗研究的高潮。关于王梵志的生平和时代,至今仍不甚清晰,一些学者认为存世的王梵志诗未必是一人所作,我甚表赞同,因为迄今发现敦煌遗书所保存的几个系列的王梵志诗,彼此并没有交集,而存世文献保存的王梵志诗,与敦煌文献又全无交集。这种现象很难得到合理的解释,似乎可以印证不同文本来自不同作者的推测。关于王梵志的生活年代,学者也有种种推测。我的学生唐雯在做博士论文《晏殊〈类要〉研究》时,发现一则关于王梵志的最早史料:初唐四杰之一卢照邻佚诗《营新龛窟室戏学王梵志》:“试宿泉台里,佯学死人眠。鬼火寒无焰,泥人唤不前。浪取浦为马,徒劳纸作钱。”(《类要》卷三○《咎征》)卢照邻大约去世于高宗末年至垂拱之间,这一年代比迄今所有各种王梵志诗卷写本和生平记录的年代都要早,《类要》则出宋初文豪晏殊手编,其价值不容置疑。前述胡应麟所编偈颂各卷,已经将当时能见到的唐代僧人偈颂搜罗大备,如收六祖慧能19首、牛头法融13首、赵州从谂21首、长沙景岑16首、香严智闲24首、洞山良价19首、曹山本寂11首、云门文偃16首、洞山守初31首、法眼文益19首,以及道世81篇,庞蕴约300篇,此外还有佛藏以外的船子和尚《拨棹歌》39首。由于近代以来日、韩所存佛典大大超过中土所存者,故今人之此类诗辑录,无论在数量上还是录文的质量上,都超过胡氏当年的工作①少数也有胡氏已录而今辑未录者,如前述牛头法融、洞山守初之作。,提供了今人研究唐代白话诗的系统数据。

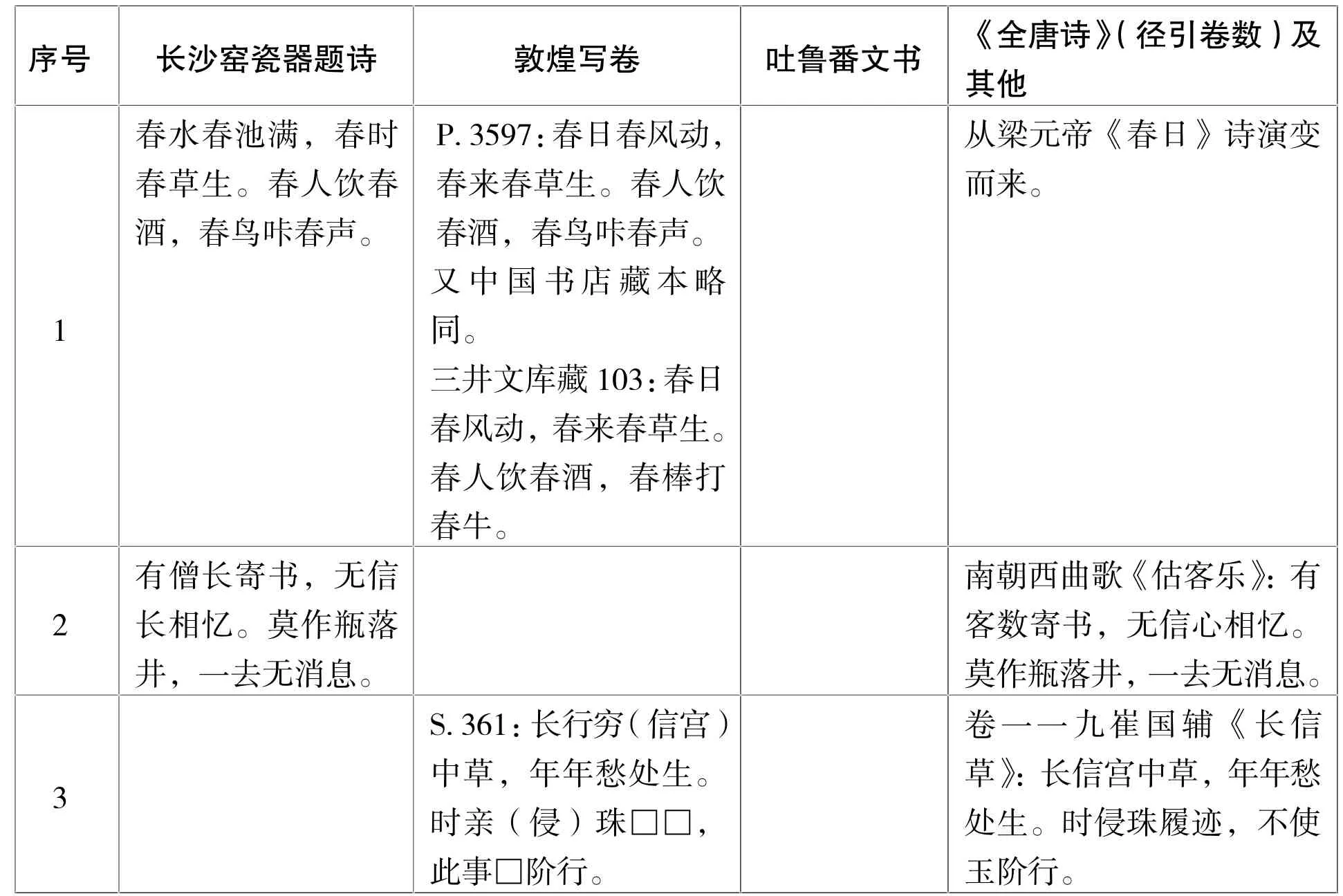

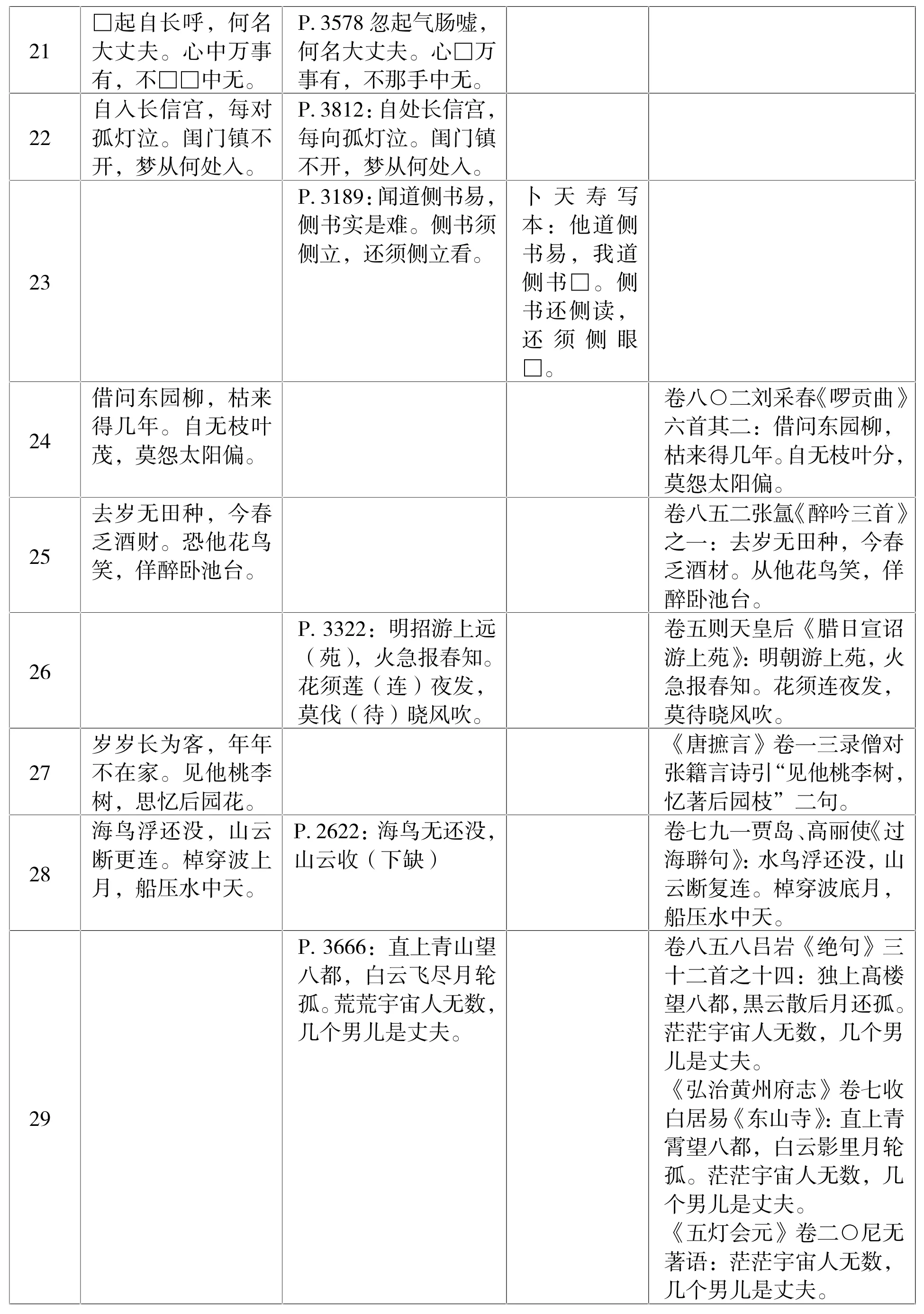

丙,唐代下层社会流行诗的研究。敦煌、吐鲁番写卷中有不少钞书学子钞录的诗作,较早引起关注的如《论语郑氏注》末卜天寿钞诗曾引起郭沫若的重视,以后发现较多,引起较多学者的研究。李正宇《敦煌学郎题记辑注》(刊《敦煌学辑刊》1987年第1期)作了较完备的辑录,达144则,其中有录诗约20首。徐俊《敦煌学郎诗作者问题考略》(刊《文献》1994年第4期)不赞同一些学者认为这些诗是学郎随兴而作的推测,认为同一首诗既出现在不同时代的各种敦煌卷子中,又出现在吐鲁番文献中,在遥远的长沙窑瓷器题诗中也有类似作品,从而确认学郎只是钞录者而非作者。同人另一篇论文《唐五代长沙窑瓷器题诗校证——以敦煌吐鲁番写本诗歌参校》(刊《唐研究》第四卷,北京大学出版社,1998年),则从另一立场对相关文献加以校订。近年长沙窑瓷器题诗发表的篇目已经百篇,与敦煌吐鲁番文献可以互证的篇目也更多。这些题诗中属于知名文人所作者数量很少,大多作者不详。以下参照徐俊二文以及金程宇《新见唐五代出土文物所载诗歌辑校》②该文收入《稀见唐宋文献辑考》,中华书局,2008年。,将有关诗歌的关系列表如下:

序号 长沙窑瓷器题诗 敦煌写卷 吐鲁番文书 《全唐诗》(径引卷数)及其他1春水春池满,春时春草生。春人饮春酒,春鸟咔春声。P.3597:春日春风动,春来春草生。春人饮春酒,春鸟咔春声。又中国书店藏本略同。三井文库藏103:春日春风动,春来春草生。春人饮春酒,春棒打春牛。从梁元帝《春日》诗演变而来。2 3有僧长寄书,无信长相忆。莫作瓶落井,一去无消息。S.361:长行穷(信宫)中草,年年愁处生。时亲(侵)珠□□,此事□阶行。南朝西曲歌《估客乐》:有客数寄书,无信心相忆。莫作瓶落井,一去无消息。卷一一九崔国辅《长信草》:长信宫中草,年年愁处生。时侵珠履迹,不使玉阶行。

4 5 6 7 8 9 10 11 12主人不相识,独坐对林全(泉)。莫慢愁酤酒,怀中自有钱。自入新峰(丰)市,唯闻旧酒香。抱琴酤一醉,尽日卧弯汤。二月春丰酒,红泥小火炉。今朝天色好,能饮一杯无?破镜不重照,落花难上支。行到水穷处,坐看云起时。万里人南去,三秋雁北飞。不知何岁月,得共汝同归。今岁今宵尽,明年明日开。寒随今夜走,春至主人来。鸟飞平芜近远,人随流水东西。白云千里万里,明月前溪后溪。公子□□□□,却将毛遂比常伦。当时不及三千客,今日何如十九人。P.2566:一二三四五六七,万物兹(滋)生于此日。江南鸿雁负霜回,水底鱼儿带冰出。卷一一二贺知章《题袁氏别业》:主人不相识,偶坐为林泉。莫谩愁酤酒,囊中自有钱。《宝真斋法书赞》卷八录无名氏《青峰诗》前四句近似。卷三一一朱彬《丹阳作》:暂入新丰市,犹闻旧酒香。抱琴酤一醉,尽日卧垂杨。卷四四〇白居易《问刘十九》:绿蚁新醅酒,红泥小火炉。晚来天欲雪,能饮一杯无?后二句为王维《终南别业》句。卷四六韦承庆《南中咏雁》:万里人南去,三秋雁北飞。不知何岁月,得共汝同归。前二句参张说《钦州守岁》:“故岁今宵尽,新年明旦来。”卷一五〇刘长卿《苕溪酬梁耿别后见寄》中四句。高拯《及第后赠试官》:公子求贤未识真,欲将毛遂比常伦。当时不及三千客,今日何如十九人。见《全唐诗》卷二八一。卷六六三罗隐《京中正月七日立春》:一二三四五六七,万木生芽是今日。远天归雁拂云飞,近水游鱼逬冰出。

13 14 15 16自从君去后,常守旧时心。洛阳来路远,凡用几黄金。念念催年促,由如少水鱼。劝诸行过众,修学至无余。君生我未生,我生君已老。君恨我生迟,我恨君生早。一日三场战,离家数十年。将军马上坐,将士雪中眠。Дx2430:自从军(君)去后,常守旧时心。洛阳来路远,凡用几黄金。S.236念念催年促,犹如少水鱼。劝诸行过众,劝学至无余。P.2722:念念摧(催)年促,犹如少水鱼。劝诸礼佛众,修斋至无余。S.2165:身生智未生,智生身已老。身恨智生迟,智恨身生早。(下略)日日三长(场)战,离家数十年。将军马上前,百姓霜中恋。17竹林青付付,鸿雁向北飞。今日是假日,早放学郎归。P.2622:竹林清郁郁,百鸟取天飞。今照(朝)是假日,且放学郎归。卜天寿写本:写书今日了,先生莫咸池(嫌迟)。明朝是贾(假)日,早放学生归。18 19 20天地平如水,王道自然开。家中无学子,官从何处来。夕夕多长夜,一一二更初。田心思远路,门口问征夫。白玉非为宝,千金我不须,忆念千张纸,心藏万卷书。北玉91:高门出贵子,好木出良在(材)。丈夫不学闻(问),观(官)从何处来。天地平如水,王道自然开。家中无学子,官从何处来。卜天寿写本:高门出己子,好木出良才。交□(儿)学敏(问)去,三公何处来。P.3597:日日昌楼望,山山出没云。田心思远客,问口问贞人。P.3441:白玉虽未(为)宝,黄金我未虽。心在千章至(张纸),思在万卷书。P.2622:白玉非为宝,黄金我不□。□竞千张数,心存万卷书。

21 22□起自长呼,何名大丈夫。心中万事有,不□□中无。自入长信宫,每对孤灯泣。闺门镇不开,梦从何处入。P.3578忽起气肠嘘,何名大丈夫。心□万事有,不那手中无。P.3812:自处长信宫,每向孤灯泣。闺门镇不开,梦从何处入。23 24借问东园柳,枯来得几年。自无枝叶茂,莫怨太阳偏。P.3189:闻道侧书易,侧书实是难。侧书须侧立,还须侧立看。卜天寿写本:他道侧书易,我道侧书□。侧书还侧读,还须侧眼□。卷八〇二刘采春《啰贡曲》六首其二:借问东园柳,枯来得几年。自无枝叶分,莫怨太阳偏。25 26去岁无田种,今春乏酒财。恐他花鸟笑,佯醉卧池台。P.3322:明招游上远(苑),火急报春知。花须莲(连)夜发,莫伐(待)晓风吹。卷八五二张氲《醉吟三首》之一:去岁无田种,今春乏酒材。从他花鸟笑,佯醉卧池台。卷五则天皇后《腊日宣诏游上苑》:明朝游上苑,火急报春知。花须连夜发,莫待晓风吹。27岁岁长为客,年年不在家。见他桃李树,思忆后园花。《唐摭言》卷一三录僧对张籍言诗引“见他桃李树,忆著后园枝”二句。28海鸟浮还没,山云断更连。槕穿波上月,船压水中天。P.2622:海鸟无还没,山云收(下缺)卷七九一贾岛、高丽使《过海聨句》:水鸟浮还没,山云断复连。槕穿波底月,船压水中天。29 P.3666:直上青山望八都,白云飞尽月轮孤。荒荒宇宙人无数,几个男儿是丈夫。卷八五八吕岩《绝句》三十二首之十四:独上高楼望八都,黒云散后月还孤。茫茫宇宙人无数,几个男儿是丈夫。《弘治黄州府志》卷七收白居易《东山寺》:直上青霄望八都,白云影里月轮孤。茫茫宇宙人无数,几个男儿是丈夫。《五灯会元》卷二〇尼无著语:茫茫宇宙人无数,几个男儿是丈夫。

长沙窑是唐代中后期以出品社会低档瓷器为主的大型作坊,其销售范围几乎涵盖了全部大唐疆域,并远销到南亚、中东、东非和东亚日韩等国。现在发现其有诗器物多达数百件,去其重复尚可得诗百余首。远在西边的敦煌、吐鲁番学童钞书之际随意钞写或凭记忆写出的诗歌,居然有那么多篇与之重复,是很值得关注的文学传播现象。可以很明确地看到,在唐代社会最下层,最日常流传、最家喻户晓的诗歌,其实就是这两批作品所涵盖的范围。我们可以看到,一部分源自六朝诗歌,一部分源自文人创作,多数曾不同程度地为工匠和学童作了更通俗化的处理。比如第6例将白居易很有风韵的诗篇,改写得更为通俗明白;第7例将王维两句灵动而富有禅趣的诗句,搭上两句很直木的常句,形成似乎民间可以理解而其实不通的诗句。这些诗中表达的劝学、惜时、送别、怀人、思乡、羡官羡富等世俗情趣,也可理解民间对文学需求的一般趣味。李白、杜甫、韩愈、李贺、李商隐等诗,几乎没有进入这个圈子。上述除李白外的几家,甚至在整个敦煌遗书中都没有出现他们的作品,更是值得玩味。从24至29的六例,今人或曾据以考订其作者,我的看法却恰好相反,恐怕更多的是民间根据世俗流行的诗篇,来附会成名人故事。24则刘采春诗出《云溪友议》,称“当代才子”所作,采春为歌者。25则张氲事不见唐代记载,是南宋方见记录的成仙者。则天皇后一则最早见《广卓异记》卷二引《唐书》:“则天天授二年腊,卿相等耻辅女君,欲谋弒。则天诈称花发,请幸上苑,许之。寻疑有异图,乃遣使宣诏曰……(诗略)于是凌晨名花瑞草,布苑而开,群臣咸服其异焉。”其事近于小说,不能视为信史。27则为僧人举俗传诗以调侃张籍。28则今知最早见《苕溪渔隐丛话前集》卷一九引《今是堂手录》:

高丽使过海,有诗云:“水鸟浮还没,山云断复连。”时贾岛诈为梢人,联下句云:“棹穿波底月,船压水中天。”丽使嘉叹久之,不复言诗矣。

其荒唐附会显而易见。29则之吕岩、白居易所作者皆后人附会。类似的例子还可以举出一些。如P.3645《张义潮变文》末有诗云:“孤猿被禁岁年深,放出城南百丈林。渌水任君连臂饮,青山休作断长吟。”钞写时间应在公元900年以前。到宋人著《雅言杂载》(《诗话总龟》卷二○引)、《能改斋漫录》(卷一一),附会为南唐吉水隐士曾庶几作,所幸敦煌文书可以还原真相。再如五代江为临刑作诗:“衙鼓侵人急,西倾日欲斜。黄泉无旅店,今夜宿谁家?”旅日韩国学者金文京撰文指出日本8世纪诗集《怀风藻》录大津皇子临终诗作:“金乌临西舍,鼓声催短命。泉路无宾主,此夕谁家向?”唐僧智光《净名玄论略述》引陈后主诗:“鼓声推命役,日光向西斜。泉路无宾主,今夜向谁家?”①详京都大学《东方学报》七十三册刊《大津皇子〈临终一绝〉和陈后主〈临行诗〉》。二书成书早于江为约二百年,即或江为临刑所赋即为前人诗,或其事本即为好事者所附会,甚至包括大津皇子或陈后主的故事,也不过是据民间流传诗歌附会而来。诗歌的民间传播是非常复杂的问题,敦煌吐鲁番遗诗和长沙窑瓷器题诗所揭示的上述现象,其学术意义远比补录一些作品来得更为重要,应该引起学者更多的关注。