审题精准 表述规范

2011-07-20黄卫

黄卫

对于如何解答历史非选择题,很多同学都感到比较为难,不知道怎样才能切合题意,获取高分。其实历史非选择题并非不可驾驭,关键在于我们是否把握解题思路,解题方法是否得当,思维层次是否清晰,表述是否到位等等。一旦掌握解题要领,再难的试题也能迎刃而解。

纵观近年来,无论是全国卷还是各省地方卷,无论是文综卷还是历史单科卷,非选择题都占了相当的比重。而其中提供新情境的材料题又具有重要的地位,也是许多同学感到最棘手的试题。材料题主要考查同学们的阅读、理解、分析、概括、总结等诸多能力,既考查对同学们已学基础知识的掌握,又检验同学们基础知识的运用能力、联系实际说明问题的能力等。材料题为我们从不同视角、不同层次、不同类型思考﹑认知历史提供了空间,能够为我们在多样性、开放性的环境中探究历史问题提供有效的平台,能够较好地检测与反映我们在知识与能力、过程与方法、情感态度和价值观方面的发展情况,即综合素养。这也是新课改以来历史高考试题的导向。历史材料题的试题在呈现方式上,有两个特点:其一,试题基本引用新材料,材料包括文字﹑图片﹑图表等,单图表又有数据表格﹑柱状示意图﹑饼图﹑坐标示意图等等。通过材料创设“再现”一种新的问题情景,提供的材料并非是同学们学过的,但肯定与我们所学的知识有联系;其二,试题在设问方面,分层设问,层层深入,由浅入深,有相当的思维力度。近年来高考试题中典型的材料试题,设问思路通常步骤是:第一问:“根据材料1指出……”;第二问:“根据材料2指出……”;一大题的最后一个设问往往是遵循上述的几个设问的思路,给予升华,在能力上要求往往比较高,诸如分析原因,概括特点,得出认识,有何启示等等。下面就材料解析等非选择题的解答方法,谈谈自己的看法。

一、 审清题意,细读材料

不少同学习惯于根据试题内容的陈列先后进行浏览,有的同学在阅读完几则材料后,不知所以然,既浪费时间,又不能准确的把握材料与设问相关的有效信息,毫无疑问会降低答题的准确性。其实在解答材料题时,应首先认真审清题目,题目问的是什么,要你回答的是什么,带着问题去读材料,可以有针对性地汲取材料中与试题相关的有效信息,开启自己的思维之门,并与所学知识产生链接。这样既缩短思考时间,又提高了答题的准确率。

1. 审清题意

审什么?审清时间、区别国家、认准人物、把握关键词等。

2. 阅读材料

如何读材料?理解材料是解题的前提。对于文字材料,首先将它读通读懂,明白材料讲的是什么,不纠缠于文言文中不理解的个别字、词;其次分清材料陈述的层次,哪些是史实,哪些是结论;再次,根据材料提供的信息与已学知识挂钩。

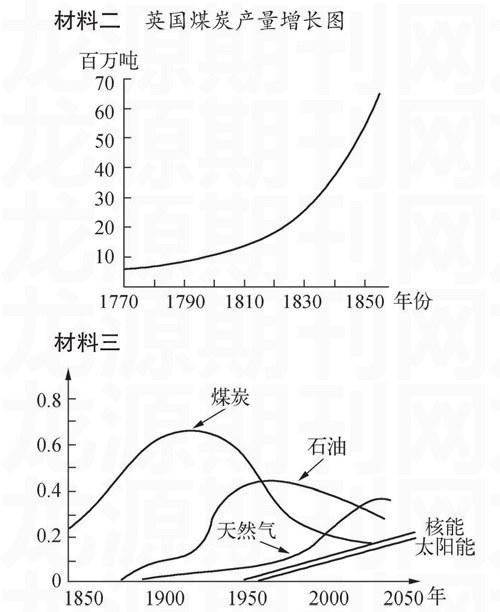

对于图示﹑图表类材料,应当读图示﹑图表材料的标题,各项目类别、数据等,分析其发展的大概趋势。此外读材料要注意材料中提供的隐性的信息:如材料的出处说明,作者﹑时间﹑国别等。

例1 (2011届江苏省常州市教育学会学生学业水平监测卷)阅读下列材料:

材料一在早期人类阶段,自然资源是天然的“衣食粮仓”“土地最初以食物,现成的生活资料供给人类”。……自然环境为人类生产提供了丰富的资源,如金属、煤炭、石油、木材、水利、太阳能、风力等等。没有自然界提供的各类资源,人类生产就失去了作用对象,什么也生产不出来。……在工业时代,人们形成了人类中心主义的价值观。自20世纪下半叶以来,工业化生产方式对自然环境形成了日益严重的破坏,从而使工业化生产无法持续,亟需人类转变传统的物质生产方式。

——韩民青《从人类中心主义到大自然主义》

请回答:

(1) 据材料一,说明人类与自然环境的关系所发生的变化。并分析发生这种变化的原因。

(2) 据材料二和所学知识,分析1830年后英国煤产量增长趋势发生变化的原因。

(3) 据材料三,指出19世纪中期以来世界能源消费总的发展趋势。

(4) 结合所学知识,分析工业化造成二氧化碳大量排放的原因。据上述材料,谈谈你对人类在使用能源和在处理人与自然的关系上的认识。

解答此题时,首先审清题意。关于第(1)小题,限制性条件:“据材料一”;关键词:“人类与自然环境”﹑“说明……变化”﹑“分析……原因”;思维的指向:“分析……原因”等。

其次带着问题阅读材料,比较容易读懂材料,且根据材料的陈述,将材料分层,从中汲取有效信息。在人类的远古时期到封建社会,人类依赖、利用自然环境,到工业革命进行及扩展,传统的农业文明被现代工业文明所取代,人类社会生产力提高了,人类的社会物质生活提高了,这是历史的进步。但人类在追求物质利益,尽情享受工业文明的时候,却漠视了对自然环境的保护。工业革命引发机器生产,造成工业废水废气等污染环境的现象,似乎在相当一段时期内被人们所忽略。在此同学们一定会在脑海中浮现出必修Ⅱ课本中“机器时代的‘享受”的图片 ,那么此题很容易就能得出答案。

解答第(2)小题时,就涉及到如何读图的问题。首先把握材料二的标题:“英国煤炭产量增长图”,从中得出的信息国别为“英国”,具体展示的是“煤炭产量的增长”。从横坐标上找到1830年,再在曲线上找到相应的点位,这幅图比较简单,同学们一眼就能看出1830年以后,英国煤炭的产量是迅速增长的,那么根据题意,要解答的是增长的原因。此时同学们毫不犹豫的会联想到英国进行的工业革命。由于瓦特改良的蒸汽机在纺织业工厂中得到广泛的运用,所以对煤炭的需求日益增加,导致煤炭产量的迅速增长。当然还由于工业革命的进行,采煤技术的提高,以及交通运输条件的改善等等。

第(3)小题与第(2)小题相比较,其图所展示的内容稍许复杂些,内容上涉及的面也要宽泛得多。在考查同学们的能力上有了一个提升,读图时要将图上所涉能源的上升、下降的状况一一与横坐标上的年代相对应,然后结合所学知识,理清头绪。从第(2)小题得知煤炭能源在工业革命中已经广泛运用,那么石油和天然气则是第二次工业革命中的能源;关于核能和太阳能的利用这方面的知识在教材上虽然所述甚少,但根据图示对应的时间,联系我们同学生活的时代环境,也不难得知为第三次科技革命的成果。 而后从宏观上去总结能源消费总的发展趋势。

此设问在对比中考查同学们“获取和解读信息、调动和运用知识、描述和阐述事物问题”“论证和探讨问题”等方面的综合能力,对基础和能力的要求都比较高,有一定的难度。

关于第(4)小题的后一问:“谈谈你对人类在使用能源和在处理人与自然的关系上的认识”,许多同学失误在思考问题时信马由缰。解答启示﹑认识等设问类试题,思考的方向范畴应该是根据前面几个设问而来。通常是通过第一、第二﹑三设问的铺垫,得出第四设问的答案来,对能力的考查是步步深入、层层提高。

二、 紧扣设问,精准答题

在审清题意,读懂材料,汲取有效信息后,联系所学知识解答题目。组织答案时应该紧扣设问,把握关键词,理清思路,精准答题。如:提问中的“根据材料一”﹑提问中的“什么”、“哪些”、“怎样”﹑“因素”﹑“原因”等词语,解答试题一定要做到“问什么就回答什么”,一定要简明扼要,无需联篇累牍。且尽可能地使用历史性的语言。如上面例题中的第(1)小题,其答案简单明了,“变化:从人类依赖、利用自然环境到人类破坏自然环境。”

三、 分层回答,书写清晰

同学们在解答试题时,要注意书写的规范化。思维层次有条理,分层回答,将回答内容的关键词(如原因、意义、措施、区别等)写在答案前面。做到序列化﹑要点化﹑段落化。

如上题中的第(4)小题,答:“a原因:……b认识:……”

例2 (2011届江苏省苏北四市模拟)阅读下列材料:

材料一在书(《孔子改制考》)中,康有为把西方资产阶级思想和中国儒家的“三世”说附会在一起……他认为时下封建君主专制制度统治的中国社会是“据乱世”,而要达到所谓的“太平世”,即资产阶级民主共和制度的社会,就必须先对“据乱世”进行改革,建立君主立宪制度的“升平世”。

——白寿彝主编《中国通史》

材料二孙家鼐曾是竭力支持康有为变法的重要官员,他曾把康有为称之为“忠心热胆而心通时务”的“唯一朝士”,他还对皇上表示,“若皇上责成变法,我唯举康某人,我则安能?”(在《孔子改制考》出版后)他曾向皇帝奏称,“康有为才华甚富,学术不端,所著《孔子改制考》最为荒谬”。他还力请皇上销毁书版,而徐察其人品心术。

——萧功秦《危机中的变革:清末现代化中的激进与保守》

材料三甲午一战……中国知识精英痛定思痛,在文化自觉上又上了一层次。

——金耀基《文化自觉、全球化与中国现代化之构建》

请回答:

据材料和所学知识,概括影响近代中国知识精英寻求救国道路的政治、经济和思想文化因素。

答题时要分层次﹑段落化或序列化,如:

政治:民族危机、专制统治;

经济:民族资本主义经济;

思想文化:西方文化。

在书写答案时,力求字迹清晰,最起码得保持字迹的清楚,给阅卷老师一个良好的卷面印象,同时便于批阅,也易于得分。尤其是现在不少地方采用网上阅卷的方式,字迹过粗,笔画挤挤挨挨,容易造成失分。

四、 原因影响,思考综合

一般在高考类试题中都少不了考查我们对历史事件﹑历史现象变化的原因﹑产生的影响的分析。这也是许多同学在解题中感到比较困惑、失分较多的地方。那么引发历史事件产生、发展、变化以及造成的影响等等,基本都是在诸多因素共同作用下发生的,或者一事物带来连锁的反应。因而当我们遇到原因、影响类设问时,很简单,只要抓住思考的方向性——综合性,答题就能基本到位。

例3 (2011届江苏省盐城市高三年级第一次调研考试)法里德,扎卡里亚是CNN著名主持人,被称为解读世界的“传译员”。他在《后美国时代》一书中认为:“近500年来发生过三次结构性的权力转交,……第一次是西方世界(欧洲)的崛起,此转变始于15世纪,在19世纪急剧加速;第二次转交发生在19世纪末美国的崛起……上个世纪的全球经济、科技、文化和理念,大半时间由美国主导;我们目前正在经历的则是现代史上的第三次权力转变,或可称为群雄竞起的时代。”

请回答:

依据材料和所学知识,从经济、政治、思想和科技等方面概括指出15~19世纪西欧崛起的主要因素。

此题在设问中就明确了答题的范围指向,只要在答题时审准时间,结合所学知识,理清思路,分层回答就可以了。

当然在考虑原因时,还有一个原因的广度和深度的问题。思考原因的广度有(1)主观原因:事件发起、参与者内在各方面的因素 ; (2)客观原因:自然、社会环境、外在各方面的因素等。如:古希腊雅典民主政治形成的原因,就是一个广度的问题,或者说是一个面的问题,不仅要考虑经济﹑政治社会因素以及思想文化因素,还有一个自然地理环境的客观因素等。

思考原因的深度有(1)直接原因:最直接引发事件的偶然性因素; (2)主要原因:包括引发事件的主观、客观各方面的重要因素 ;(3)根本原因:生产力发展、时代需要等等。

当然答题时是考虑原因的广度还是深度,还得根据试题的具有要求。如五四运动爆发的直接原因就是一个原因的深度问题。

关于影响类试题的分析,请看例4。

例4 (2011届江苏省盐城市2011届高三年级第一次调研考试)“左图右史”是历史研究的基本方法。下面是中国古代不同时期的四幅地图(略)。

从文明发展的视角分析中国古代地方政治制度演变趋势对中国社会发展的影响?

在回答此设问时,抓住“文明发展的视角”﹑“对中国社会发展”“影响”这些关键词,从“文明发展的视角”,毫无疑问是从产生的积极性影响去思考,所涉及的面就必须综合三本必修所学的知识综合分析。

【参考答案】 政治上:促进了多民族国家的巩固与发展;经济上:有利于推动经济的发展;文化上:促进文化的繁荣,保持了中华文明的延续性等等。

此外,同学们在解题过程中,还应该具有全球史观的意识,以及从生产力的发展与生产关系的适应性入手﹑联系现实生活的视角等等。因此解题过程需要我们活跃自己的思维,学会以史带论,史论结合。其实每一次解题的过程就是对我们综合素养的一次考量。

总之解答历史非选择题,精准审题是关键,理解材料是前提,表述规范是基本。同学们“凡事勤则易,凡事惰则难”,让春天的勤勉,收获六月的喜悦。