陕西关中城市群热岛效应指标初探

2011-07-14董妍彭艳李星敏王繁强杜川利

董妍,彭艳,李星敏,王繁强,杜川利

陕西省气象科学研究所,西安 710014

城市热岛效应是城市气候的基本特征之一[1-7]。随着经济的大力发展,城市不断扩张,使得城市热岛效应有加剧的趋势。在城市热岛的热力作用,使得城市能耗增加,形成了热岛复合环流,局地风从郊区吹向市区,把市区已扩散到郊区的污染大气又送回市区,加剧了城市的大气污染,使得人居环境恶化[8]。目前,科研工作者利用气象资料[9-10]和遥感影像[11-13]以及模型模拟[14-15]等方式开展了城市热岛时间、空间变化以及不同天气条件下的城市热岛特征研究,并对城市热岛与城市气候[16]、城市能耗[17]、城市化进程[18]以及应对城市热岛的措施[19]等进行探讨。但对城市群的热岛效应研究相对较少,从而制约了人类对大区域内,不同规模城市群的热岛效应的理解和相关对策的制定。

城市热岛研究对城市规划、城市环境保护等都有重要的指导作用[20]。大量的研究结果表明,世界上所有城市,无论规模大小、纬度高低,是位于沿海还是内陆以及地形、环境如何,均存在城市热岛效应[21]。任春艳等[22]通过对西北地区城市化对城市气候环境的影响研究发现,城市“热岛效应”在西北地区有一定程度的存在。

1 关中城市群地区

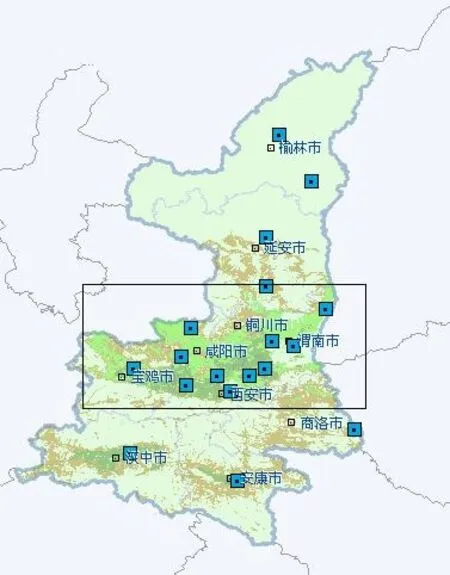

图1 研究区域的地理位置Fig.1 Location of the study area

关中城市群地区(图 1)位于陕西省中部关中平原,南依秦岭,北接黄土高原,西起宝鸡峡,东到潼关,东西长约400 km,南北宽30~80 km,隶属欧亚大陆桥陇海-兰新线中段,是以西安为核心,包括咸阳、渭南、宝鸡、铜川等总共5个地级市、3个县级市和32个县,是我国西部大开发战略中欧亚大陆桥经济带上综合经济实力最强的核心支撑区,并有条件建设成为实施我国经济发展第二步战略的主要支撑主体[23]。区内土地面积5.5×104km2,总人口 2326.88万人,分别占全省的 27.0%和62.84%,人均GDP为10819元,是全省平均水平的 1.09倍。关中地区不但是我国目前最大的航空航天和国防科技装备研发与制造基地,而且是我国传统工业最密集的地区,已经形成了纺织、电子、煤炭、石油化工、机械装备、旅游、能源等较为完备的产业体系,其装备工业一直是国家投入的重点区域。旅游业得天独厚,对境外游客有很强的吸引力[24]。但是值得关注的是关中平原地处亚洲夏季风边缘,属西北生态环境脆弱地带,对全球变化和环境要素的改变十分敏感[25]。因此,开展对关中城市群热岛效应的研究,对于我们了解该地区城市气候、对城市环境的保护和提高人文居住环境十分必要。

2 资料与方法

2.1 资料的选取

采用1970—2009年关中地区12个地面气象观测站观测的逐月平均最高、最低和平均气温资料,使用最小二乘法对观测数据进行处理。考虑到陕西地区城镇的发展情况,选取关中地区6个人口相对密集,经济发展比较快速的城市和与它们距离较近的6个规模相对小的城镇进行比较研究,见表1。

2.2 温度变化计算

计算温度变化线性趋势系数时,采用增长系数的方法进行表示,增长系数反映序列样本发展趋势,避免人为造成的误差,能够对气候变化趋势做出正确判断分析。采用时间(x)作为自变量,气温(气象要素)作为因变量(y)建立一元趋势方程,即可反映因变量发展趋势。建立的一元趋势方程为:

式中:y、x分别为因变量和自变量,n序列样本数,c为常数,m即为序列趋势系数。公式中的m,c可由最小二乘法求得。

2.3 热岛强度计算

一般使用气温资料进行热岛强度计算时,都是按照自然季节的划分,计算各季、年平均温度变化的线性趋势和城市热岛效应的增温率。

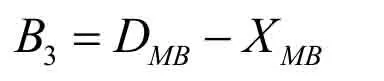

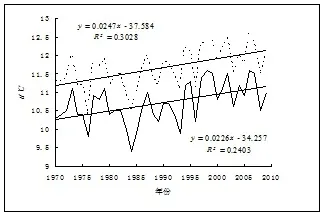

定义十倍的线性趋势系数为 10年际增温率,定义城市站与乡村站增温率之差为区域热岛增温率,即为城市热岛强度。单位是/10a℃。定义不同季节的城市热岛强度指标:

式中:1B为指标1;DGB表示大城市站最高气温线性趋势;XGB表示小城市站同月的最高气温线性趋势。

式中:2B为指标 2;DDB为大城市站最低气温线性趋势;XDB为小城市站同月的最低气温线性趋势。

式中:3B为指标 3;DMB为大城市站平均气温线性趋势;XMB为小城市同月的平均气温线性趋势。

3 基于单站点城郊温度对比的热岛强度指标

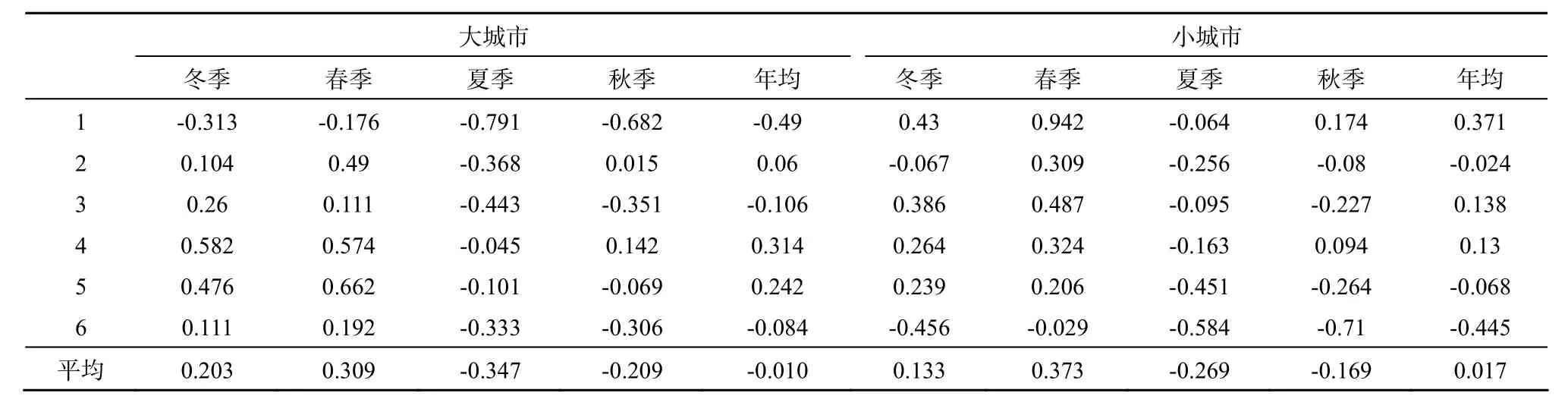

曾侠等[26]指出,广东省沿海大部分气象站受城市热岛效应影响,并存在明显的季节变化,热岛强度秋、冬季大于春、夏季。张云海等[27]研究指出,沈阳城市热岛强度冬季最强,且年际变化增加趋势明显。前人的普遍研究认为冬季是热岛效应表现最明显的季节,因此表2给出了关中城市群中,典型的6个城市及其周边邻近的小城市的10年尺度冬季最高、最低和平均温度直线趋势和基于单站点城郊温度对比的热岛强度指标。

表2可见,研究区域内6组大-小城市中,3个热岛强度指标差别很大,其中西安、宝鸡、渭南和咸阳市的热岛强度基本为正值,说明这四个城市比邻近小城市的气温高,存在热岛效应。而铜川和华阴的热岛强度指标为负值,说明铜川市和华阴市比临近的白水县和潼关县气温变化趋势还小,显然,这种现象很难用城市热岛现象来解释。

表2 大、小城市冬季最高、最低和平均气温直线趋势和热岛强度指标Table 2 Linear trends of winter maximum, minimum and mean temperature, and HUI intensity indices for the eighteen cities in eastern in Shanxi℃/10a

表1 关中主要城市群基本信息Table 1 Basic information of city of Guanzhong in Shanxi

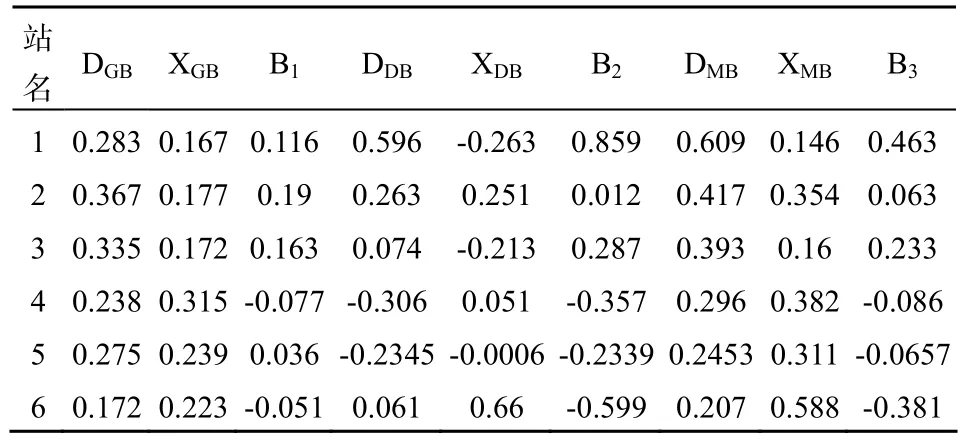

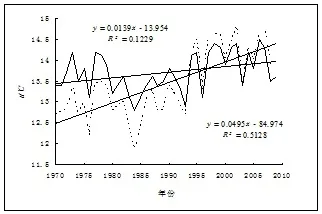

从表2比较发现,铜川、华阴两市的热岛效应计算得到的结果为负值的原因,主要是由于小城市气温增加的趋势比大城市快。图2取华阴与附近的潼关、铜川与附近的白水平均气温年际变化进行比较,发现 40年(1970—2009)间,潼关平均气温上升的速率是0.495 ℃/10 a,华阴平均气温上升的速率为0.139 ℃/10 a;白水平均气温上升的速率是0.247 ℃/10 a,而铜川平均气温上升的速率为0.226℃/ 10 a。这些数据说明小城市潼关和白水气温变暖的趋势比华阴和铜川还大,因此对华阴、铜川而言单站点城郊温度对比的热岛强度指标产生负值。说明小城市本身气温的增暖也在加快,并且其升温的趋势不一定低于大城市。

单站点城郊温度对比的热岛强度指标能够消除大、小城市气候变暖趋势的影响,但是由于小城市也存在的城市化的影响,使用气温变化趋势差值的方法度量城市热岛效应,显然无法解释城市的热岛效应为负值的问题。

4 基于日较差的热岛强度计算

城市热岛效应的程度与城市规模密切相关,其影响因子主要有2个方面:(1)下垫面性质,包括城市中的建筑群、柏油路面等,它们的反射率小而吸收多的太阳辐射,奠定了城市热岛的能量基础。(2)城市中的大量人为热,包括冬季取暖、夏季空调开放、工业耗能散热等,加剧了城市的热岛效用[28]。即城市热岛效应主要是由于城市化的影响,包括人口的增加,空气污染增加,空气混浊度增加等原因。其中,度量城市空气混浊度可以使用日较差法,即最高与最低气温差值。日较差的月平均值可以反映城市化的程度,年变化已经消除局地的自然变化影响(例如全球的气候变暖趋势),因此使用各季节日较差的年变化的直线趋势,可以反映各季节城市化的热岛效应[29]。表3给出了 1970—2009间,陕西关中地区 12个大、小城市的各季和年的日较差直线趋势比较。

图2a 华阴(实现)-潼关(虚线)气温年实际变化曲线及变化趋势Fig.2a Yearly variation of temperature linear trend in Huayin/ (solid line)-Tongguan/ (dash line)

图2b 铜川(实现)-白水(虚线)气温年实际变化曲线及变化趋势Fig.2b Yearly variation of temperature linear trend in Tongchuan/ (solid line)-baishui/ (dash line)

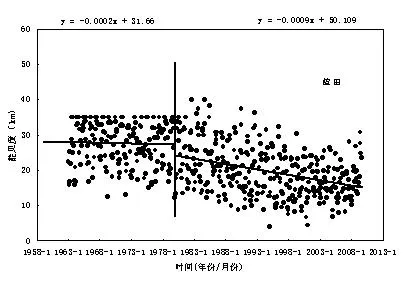

表3可见,大、小城市各个季节的日较差直线趋势值有正有负,表明各季和年的城市混浊度变化不一。日较差直线趋势为正值,即最高气温比最低气温趋势增加快,说明该城市各季和年的城市混浊度逐年减小(例如蓝田);日较差直线趋势为负值,即最高气温比最低气温趋势增加缓慢,说明各季和年的城市混浊度逐年增加(例如西安市)。但是,该结果与近60年陕西关中城市群大气能见度变化趋势与大气污染研究的分析结果却有比较大的差异。以蓝田站为例,通过日较差的计算分析发现,蓝田年日较差直线趋势为0.371 ℃(10/a),冬、春、秋季的日较差直线趋势也都为正值,表明蓝田1970—2009年间城市混浊度逐年减小;然而通过对蓝田气象站能见度(1959—2009年)观测资料分析得到蓝田能见度变化时间序列(图 3),发现蓝田能见度从50年间呈现明显的下降趋势,表明了蓝田大气气溶胶的增加趋势,即50年间,蓝田地区的城市混浊度逐年增加。尤其是1980年前后,1958—1979年间,蓝田能见度斜率为-0.0009,1980年后,蓝田能见度斜率为-0.0021,其比值为4.5,说明1980年后,蓝田能见度递减迅速,1980年后蓝田能见度递减速度为1980年之前的4.5倍。由此可见,日较差法得到城市混浊度的变化结果与实际观测的情况差异比较大,说明日较差法对于衡量陕西关中地区城市群的热岛强度并不十分适用。

表3 关中12个大、小城市的TDR直线趋势Table 3 Linear trends of TDR in the eighteen cities in GuanZhong /10a℃

图3 蓝田站(1959—2009)能见度变化Fig.3 The change of visibility in Lantian

5 改进型热岛强度指标

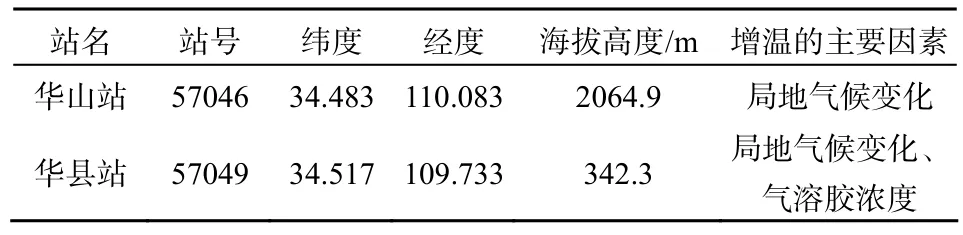

热岛效应除了反映城市中心与城市边缘的温度差值,其本身还包含了城市对于郊区的热量比差作用,特别是当城市化发展愈来愈快时,城市上空空气污染物大量积聚,城市逆温层更加深厚稳定,市区热量不易扩散,市郊温差会愈来愈大。因此,直接利用市郊温差(传统的热岛强度计算)难以真实反映城市化发展对气温的准确影响。如果使用不受热岛效应影响的“特殊站点”作为城郊气温对比的参照站就可以剔除热岛效应的虚假影响。陕西华山气象观测站位于华山西峰,海拔2064.9 m,属于高山站,目前华山气象站以优越的地理位置和特殊的气象观测条件,其观测资料的特殊代表性受到越来越多的气象科研工作者的认可,不少气象学者认为该站观测结果不受城市热岛效应的影响,造成其增温的主要原因为局地气候变化;华县观测站位于秦岭东部、渭河南岸的少华山脚下,距华山30 km,地势南高北低,属于半山区县,该站点地势高且

远离城市,其增温的主要因素为局地气候变化和气溶胶的影响(表4)。而关中地区其他大、小城市,平均海拔相对华山和华县气象站较低,且所属辖区内皆存在气溶胶的产生和排放,导致这些大、小城市都存在热岛效应。因此,使用华县气象站作为对比站,可以剔除其他原因造成的城市增温现象,从而反映城市热岛效应。

表4 华山气象站、华县气象站基本情况Table 4 Basic information of city of Guanzhong in Shanxi

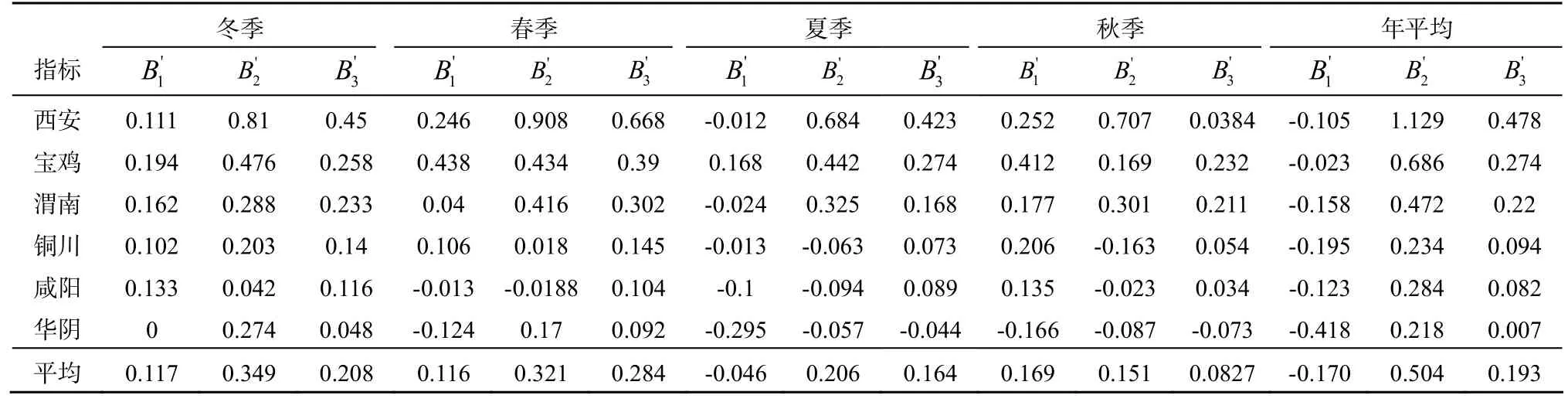

使用改进的热岛强度计算方法,定义 10倍的线性趋势系数为 10年际增温率,定义城市站与华县站增温率之差为区域热岛增温率,即为城市热岛强度,单位是℃/10 a。定义最高气温差变化趋势为热岛强度最低气温差变化趋势为指标和平均气温变化趋势为指标从而反映各季节、年热岛效应。表5和表6是通过改进法得到的关中大、小城市的热岛强度。

表5、表6可见,11个城市与华县的年平均温度增温差均为正值,说明消除局地气候变化和气溶胶引起的增温因素外,热岛效应对这些城市的增温起明显的作用,大城市得到差值比小城市大,小城市也存在平均温度差,且小城市的增温差小于大城市的增温差。为了与传统热岛强度指标和基于日较差的热岛强度指标比较,将改进对比站点得到的增温差定义为城市新的热岛强度指标,即表5和表6中的从中可见,一般大城市热岛效应比小城市强,大城市春季平均温度与华县平均温度差值10年约增加0.28 ℃。这个数值和国内其他热岛效应指标研究的结果相当[30-32]。

另外,通过热岛强度指标值还发现,冬春季城市热岛效应高于夏秋季,这可能与冬季城市取暖,季节风向等有关系。小城市也存在城市热岛效应(表6),春季,小城市的热岛效应在所有季节中最强,只不过比大城市要弱。

表5 大城市四季最高、最低和平均气温直线趋势和改进的热岛强度指标Table 5 Linear trends of winter maximum, minimum and mean temperature, and advanced version HUI index for the six big cites in Guanzhong℃/10a

表6 小城市四季最高、最低和平均气温直线趋势和改进的热岛强度指标Table 6 Linear trends of winter maximum, minimum and mean temperature, and advanced version HUI index for the six big cites in Guanzhong℃/10a

小城市站则以蓝田站为例,蓝田县位于秦岭北麓,关中平原东南部,县城距西安35 km,是西安的东南门户。蓝田气象测站位于县城东北方向的半岭地区;海拔高度 540.2 m,东面、北面、南面均有山沟、河流和水库,西面地势较为平坦,不受西安城市热岛的影响,传统的热岛计算方法一般以蓝田站为乡村站对西安市的热岛强度进行计算,这种方法忽略了蓝田本身的热岛效应,而使用改进的热岛强度计算方法后,蓝田的热岛效应也计算出来。表6可知,蓝田四季热岛强度值分别为春季0.049,夏季0.0022,秋季0.0029和冬季0.1315,热岛强度最强出现在春季,其次是冬季,秋季的热岛强度最弱。

6 结论

(1)通过计算分析,基于单站点的城郊温度对比计算和基于日较差法的计算方法并不适合关中城市群城市热岛效应的研究。

(2)以华县站(基本不受热岛效应影响)作为对比站,改进的热岛强度计算方法所得到的热岛强度指标可以良好的反映出关中地区大、小城市热岛效应和强度。分析发现,无论城市规模大小,关中地区县市都存在热岛效应,且一年四季都存在。热岛强度冬春季强,夏秋季弱。大城市的热岛强度无论季节或年增加幅度均比小城市大,特别是冬、秋季。

利用改进的热岛强度指标对城市热岛效应分析表明,陕西关中大城市热岛效应与前人研究结果类似,说明该指标能够描述城市的热岛效应,特别是还能够用来衡量小城市的热岛效应,能够反映出人类活动对城市气温变化的影响。

值得今后进一步研究的是,对区域性的城市群热岛效应的分析,以气温作为度量热岛效应的标准远远不够,还可以建立其他方面的指标体系进行描述,或者通过卫星遥感资料和数值模拟的方式从多个角度进行研究。

[1] Tran H, Daisuke U, S hiro O, et, al. Assesment with Satellite Data of the Urban Heat Island Effects in Asian Mega Cities[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation,2006,8:34-48.

[2] Giridharan R, Ganesan S, Lau S S Y. Daytime Urban Heat Island Effect in High-rise and High-density Residential Developments in Hong Kong[J]. Energy and Buildings, 2004, 36:525-534.

[3] William D S, Cynthia R, Lily P. Mitigation of the Heat Island Effect in Urban New Jersey[J]. Environmental Hazard, 2005,37:964-971.

[4] David R. Satellite-measured Growth of the Urban Heat Island of Houston, Texas[J]. Remote Sensing of Environment, 2003,85:282-289.

[5] Hadas S, EyalB D, Arieh B. Spatial Distribution and Microscale Characteristics of the Urban Heat Island in Tel-Aviv, Israel[J].Landscape and Urban Planning, 2000, 48-1-8.

[6] Alexander V L, Jorge E G, Amos W. Urban Heat Island Effect Analysis for San Juan, Puerto Rico[J]. Atmospheric Environment, 2006,40:1731-1741.

[7] Robert B, Lin Q L. Urban Heat Island and Summertime Convective Thunderstorms in Atlanta: Three Case Studies[J]. Atmospheric Environment, 2000, 34: 507-516.

[8] 张新刚,周斌,王珂. 杭州市热岛效应的遥感监测[J]. 科技通报,2004,20(6):501-505.ZHANG Xingang, ZHOU Bin, et al. Change Detection of Heat Island in Hangzhou City based on Landsat TM6[J]. Bulletin of Science and Technology, 2004, 20(6):501-505.

[9] 李兴荣,胡非,舒文军. 北京春季城市热岛特征及强热岛影响因子.南京气象学院学报, 2008, 31(1): 129-134.LI Xingrong, HU Fei, SHU Wenjun. Characteristics of Beijing Spring Urban Heat Islands and Infuencing Factors of a Strong Urban Heat Island Event[J]. Journal of Nanjing Institute of Meteorology,1994:315-334.

[10] 朱家其,汤绪. 上海市城区气温变化及城市热岛[J].高原气象, 2006,25(6):1154-1160.ZHU Jiaqi, TANG Xu, JIANG Hao. The Air Temperature Varition and Heat Island Effect in Urban Area of Shanghai City[J]. Plateau Meteorology, 2006, 25(6):1154-1160.

[11] 王建凯,王开存,王普才. 基于 MODIS地表温度产品的北京城市热岛(冷岛)强度分析[J]. 遥感学报, 2007, 11(3): 330-338.WANG Jiankai, WANG Kaicun, et al. Urban Heat(or Cool) Island over Beijing from MODIS Land Surface Temperature[J]. Journal of Remote Sensing, 2007, 11(3):330-338.

[12] 盛辉,万红,崔建勇,等. 基于TM影像的城市热岛效应监测与预测分析[J]. 遥感技术与应用, 2010, 25(1):8-14.SHENG Hui, WAN Hong, et al. Urban Heat Island Effect Study and Pridiction Analysis Based on Landsat TM Data[J]. Remote Sensing Technology and Application, 2010, 25(1):8-14.

[13] 张佳华,侯英雨,李贵才,等. 北京城市及周边热岛日变化及季节特征的卫星遥感研究与影响因子分析[J].中国科学 D: 地球科学, 2005,35(增刊I):187-194.

[14] 杨玉华,徐祥德,翁永辉. 北京城市边界层热岛的日变化周期模拟[J].应用气象学报, 2003,14(1):61-68.YANG Yuhua, XU Xiangde, WENG Yonghui. Simulation Of Daily Cycle Of Boundary Layer Heat Island In BeiJing[J]. Joural of Applied meteorological Science, 2003, 14(1):61-68.

[15] 林炳怀,杨大文. 北京城市热岛效应的数值试验研究[J]. 水科学进展, 2007, 18(2):258-263.LIN Binghuai, YANG Dawen. Numerical simulating of the heat island in Beijing[J]. Advances in Water Science. 2007, 18(2):258-263.

[16] Crutzen P J. New direction: The growing urban heat and pollution“island” effect. Impact on the chemistry and climate[J]. Atmospheric Environment, 2004, 38: 3539-3540.

[17] Tomohiko I, Yukihiro K, Kazutake A, et al Change in year~round air temperature and annual energy consumption in office building areas by urban heat-island countermeasures and energy-saving measures[J].Applied Energy, 2008, 85:12-25.

[18] Emesto J. Heat island development in Mexico City[J]. Atmospheric Environment, 1997, 31: 3821-3831.

[19] Sasaki K, Mochida A, Yoshino H, et al, A new method to select appropriate countermeasures against heat-island effects according to the regional characteristics of heat balance mechanism[J]. Joumal of Wind Engineering, 2008,96:1629-1639.

[20] 官阿都,李京,王晓娣. 北京城市热岛环境时空变化规律研究[J]. 地理与地理信息科学, 2005, 21(6):15-18.GONG Adu, LI Jing, etal. Study on Temporal and Spatial Distribution Characteristics of the Urban Heat Island in Beijing[J]. Geography and Geo-Information Science, 2005, 21(6):15-18.

[21] 胡嘉骢,朱启疆. 城市热岛研究进展.北京师范大学学报: 自然科学版, 2010,46(2):186-193.HU Jiacong, ZHU Qijiang. URBAN HEAT ISLAND:PROGRESS OF THE FIELD[J]. Journal of Beijing Normal University: Natural Science,2010,46(2):186-193.

[22] 任春艳,吴殿廷,等. 西北地区城市化对城市气候环境的影响[J].地理研究, 2006,25(2):233-241.REN Chunyan, WU Dianting, et al. The influence of urbanization on the urban climate environment in Northwest China[J]. Geo Graphcal Research, 2006,25(2):233-241.

[23] 张小宁. 关中城市群产业协调与布局发展研究[D]. 西安:西安理工大学硕士论文, 2006.Zhang Xiaoning. A Study On The Industrial Harmpnious Development And Distribution In Guanzhong Urban Agglomeration[D]. Xi’an University of Technology, 2006.

[24] 王发曾, 程丽丽. 山东半岛、中原、关中城市群地区的城镇化状态与动力机制[J]. 经济地理, 2010, 30(6): 918-925.WANG Fazeng, CHENG Lili. The Urbaniztion Condition And Its Power MECHANISM In The ShanDong Peninsula, The ZhongYuan And The GuanZhong Agglomeraion Areas[J]. Economic Geography,2010, 30(6): 918-925.

[25] 延军平, 等. 秦岭南北环境响应程度比较[M]. 北京: 科学出版社,2006:11-54.

[26] 曾侠,钱光明. 广东省沿海城市热岛特征分析[J].气象,2006,32(11):94-97.Zeng Xia, Qian Guangming, et al. Characteristics of Urban Heat-island Effect in the Coastal Cities of Guangdong[J].Meteorological Monthly, 2006, 32(11):94-97.

[27] 张云海,李法云, 等. 沈阳城市热岛变化趋势及其 TSP相关关系的初步分析[J].环境保护科学, 2004,30(122):1-8.ZHANG Yunhai, LI Fayun, et al. Analysis on Urban Heat Island Changing Trend[J]. Environmental Protection Science, 2004,30(122):1-8.

[28] 周淑贞,张超,等. 城市气候学导论[M].上海: 华东师范大学出版社,1985:128-132.

[29] 李庆祥,黄嘉佑,董文杰. 基于气温日较差的城市热岛强度指标初探[J]. 大气科学学报, 2009, 32(4): 530-535.LIQ ingxiang, HUANG Jiayou, et al. An Urban Heat Island Intersity Index Based on Temperature Diurnal Range[J]. Transactions of Atmospheric Sciences, 2009,32(4):530-535.

[30] 赵宗慈. 近 39年中国的气温变化与城市化影响[J]. 气象, 1991,17(4):14-16.ZHAO Zongci. The changes of temperature and the effects of the urbanization in China in the last 39 years[J]. Meteorological Monthly,1991, 17(4):14-16.

[31] 初子莹,任国玉. 北京地区城市热岛强度变化对区域温度序列的影响[J]. 气象学报, 2005,63(4):534-540.CHU Ziying, REN Guoyu. Change In Urban Heat Island Magnitude And Its Effect On Mean Air Temperature Record In BeiJing Region[J].Acta meteorologica Sinica, 2005, 63(4):534-540.

[32] 张旭阳,宁海文,杜继稳. 西安城市热岛效应对夏季高温的影响[J].干旱区资源与环境, 2010, 24(1):95-101.ZHANG Xuyang, NING Haiwen, et al. The impact of urban heat island effect on high temperature in summer in Xi’an[J]. Jouranl of Arid Land Resources and Enviroment, 2010, 24(1):95-101.

[33] 延军平,黄春长,陈英. 全球环境问题及行为对策[M]. 北京: 科学出版社, 1999:57-61.

[34] 高红燕,蔡新玲,贺皓, 等. 西安城市化对气温变化趋势的影响[J].地理学报, 2009,64(9):1093-1102.GAO Hongyan, CAI Xinling, et al. The Impact of Urbanization on the Surface Temperature in Xi’an[J]. Acta geographica Sinica, 2009,64(9):1093-1102.