《长生殿》正反问句初探

2011-07-14朱璇

朱 璇

(曲阜师范大学 文学院,山东 曲阜 273165)

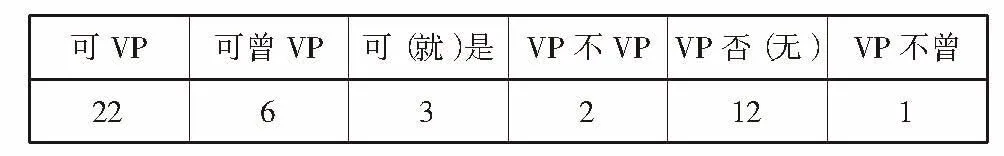

正反问句是指从正反两方面进行询问的一种疑问句,也叫反复问句。说话人以肯定和否定相迭的方式提问,让对方选择其中一个予以回答。它一般不用疑问语气词。近代汉语对其的研究不少见,傅惠钧在《明清汉语正反问的分布及其发展》一文中对《老乞大》、《朴通事》、《金瓶梅》和《儿女英雄传》中的正反问句进行了研究,发现正反问的使用呈现由弱到强的发展趋势。《长生殿》作为戏曲,对它的正反问句的研究至今还未有。文中正反问句有47例,其中“号呼,叫声声魂在无?”(第189页)文中出现三次,因而实际共有45例。 主要以“可VP”、“可曾VP”、“可(就)是”、“VP不VP”、“VP否(无)”、“VP不曾”等语言形式标志出来。

一、用“可VP”式做标记的正反问句

《长生殿》中,用“可VP”标志的正反问句有31例,约占全部正反问句的66%,可见其在《长生殿》中占的比例比较大。就其性质来看,语言学界存在分歧。

朱德熙先生把它全部看作是正反问句,认为其与“VP不VP”型正反问句相当。赵元任、刘丹青及游汝杰皆持“可VP”型问句是是非问句这一观点。此外,还有一些大家认为“可VP”句型与特指问句相当;或者其属于中性问句;或者其与反复问句和是非问句双重对应[2]。

我比较赞同朱先生的观点。朱德熙先生在《汉语方言里的两种反复问句》一文中认为,这种句式从形式上看是由主要动词的肯定式构成的,很像是非问句,可是就其性质来说,却跟其他方言里由谓词性成分的肯定式和否定式并列起来组成的“VP不VP”型反复问句相当[3]。

1.“可VP”标志的正反问句

文中用“可VP”标志的正反问句有22例。如:

①自来宠多生嫌衅,可知道秋叶君恩?(第32页)

②唉,杨国忠,你可晓得世间荣落偶相遭?(第56页)

③你娇波不动,可见我愁模样?(第144页)

④你道我失机之罪,可也记得南诏的事么?(第56页)

⑤咱,只问你蒙面可羞惭?(第126页)

以上句子,我们可以从其本身所表达的语义中看到这些句子都包含着说话人询问的“正”和“反”两种意思,供听话人进行选择。如上述例子:“可知道”、“可晓得”可以理解为“可知道不知道”、“可晓得不晓得”,表示正反的意思。

2.“可曾VP”标志的正反问句

文中用“可曾VP”标志的正反问句有6例。如:

①万岁爷可曾退朝?(第52页)

②宫娥每,杨娘娘可曾安寝?(第109页)

③内侍每,众官可曾齐到?(第126页)

这种“可曾VP”式的正反问句,强调的是一种过去的时态,在语义上表示说话人询问过去的某一动作是否发生过。

3.“可(就)是”标志的正反问句

文中用“可(就)是”标志的正反问句有3例。如:

①大姐,他唱的是什么曲儿,可就是咱家的西调么?(第169页)

②你只想当日来见我的时节,可是这个模样么?(第55页)

③兀那啼哭的,可是贵妃杨玉环鬼魂么?(第124页)

“可是”可以位于句中或句尾,《长生殿》例子中的“可是”皆是位于句中。

此外,句中出现了语气词“么”,加强了句子的疑问语气。说话者是想让听者回答“是”或“不是”。

二、用“VP不VP”做标记的正反问句

文中用“VP不VP”作标志的正反问句仅有2例,约占所有正反问句的4.3%,“VP不VP”格式可以直接作谓语或宾语。如:

①这门还是开也不开?(第85页)

②你道恁胡行堪不堪?纵将他寝皮食肉也恨难劖。(第126页)

以上例子是“VP不VP”的完整式。“VP”可以是动词性的也可以是形容词性的。文中两个例子的“VP”①例是动词性的,②例是形容词性的。

三、用“VP不曾”做标记的正反问句

文中用“VP不曾”作标志的有1例,如:

①呀,这是梅精了。他来也不曾?(第82页)

句中的“也”同样是起到舒缓语气的作用。“VP不曾”是“VP否”格式中的一个小类别。此例句“动词前后没有表示依然的形式标志,但动词本身的意义就有动作完成的意思。 ”[4]

“VP不曾”主要是用来表示说话人询问此前某事或某种动作行为是否已经完成,属于“己然”情况。如上述例子杨贵妃问:“他来也不曾?”实际就是问的过去是否已经发生过的事情。有时在这种格式的动词前面加上标志“了”,强化“已然”的意义。 就其历史发展看,“VP不曾”源于列项问的省略,最早见于宋代文献,不过宋时用例极少;元代略增,但仍不多;明初大体保持这种状况,到了明代中叶,“VP不曾”才广泛使用开来,这种情况一直维持到清初。《长生殿》可见的“VP不曾”也极为罕见,仅有1例。“VP不曾”的兴起与唐宋以后“VP无”、“VP否(不)”中否定词的迅速虚化不无关系,而它的衰落则又与“VP没有”的竞争有关[5]。 但是《长生殿》并未出现“VP没有”作标志的正反问句。

四、用“VP否(无)”做标记的正反问句

文中用“VP否(无)”作标志的正反问句有12例,占全部正反疑问句的26%,其中包括前面提到的重复的2例。如:

①此话果真否?(第82页)

②我临死之时,曾吩付高力士,将金钗、钿盒与我殉葬,不知曾埋下否?(第124页)

③号呼,叫声声魂在无?欷歔,哭哀哀泪渐枯。(第188页)

④玉漏听长短,芳魂问有无?(第202页)

上述例子,皆是前面是肯定形式,后面带上表否定的词,构成一正一反两个方面,和上面的句式不同,“VP否(无)”语气转折力度较大。

五、结语

1.《长生殿》“可VP”句式占了正反问句的绝大部分。朱德熙先生认为,“VPneg VP”式是全国地区普遍采用的形式,“可+VP”式大量存在于下江官话、西南官话和苏州一带的吴语区。《长生殿》的作者洪升先生是浙江人,受到了吴语方言的影响,这些方言特色就反映在作品中。

2.《长生殿》“VP不VP”中的“VP”既可以是动词性的,又可以是形容词性的,符合“明清时期VP不VP中VP的形容词和短语的数量增多,音节加长的趋势”[6]。《长生殿》正反问句在此方面反映了当时的语言面貌,即“VP”的多样化。

3.语气词的使用。正反问句一般不用语气词,但“可VP”问句却使用语气词“么”。《长生殿》带有语气词“么”的大部分句子是用“可(就)是”做标志的正反问句。语气词“么”,加强了句子的疑问语气。此外,“VP不VP”句式中出现了语气词“也”,它用在这起到了舒缓语气的作用。这种情况大约始见于晚唐五代时期。可能由于词语替换的作用,在以后的时期里,“也”的位置可以使用 “耶”、“那(哪)”或“么(磨)”等词替换。

4.否定词的使用。《长生殿》出现的否定词有“否”和“无”。带有“否”和“无”的反复问句总共有12例,约占全部反复问句的26%。关于否定词“否”,冯春田在《近代汉语语法研究》中提出:“使用否定词‘否’的反复问句已见于上古汉语。到近代汉语里,用例仍属多见。大约唐代开始,‘否’字句发生了两种变化,其中一种是句中使用表示揣测语气的副词。 ”[7]如“VP否”句式例句②中的揣测副词“不”和“否”搭配使用。现代汉语中一般认为“否”是书面语,但《长生殿》里“VP否”的正反问句仍然在使用,这是对古代汉语的继承。

对于“无”,冯先生认为,它大约形成于南北朝时期,到唐五代时期大量出现。大约从晚唐时期开始,“无”字句也使用表示揣测的副词,这暗示着“无”字处在虚化的状态 (其否定的功能减弱或丧失)。两宋时期还可以看到“无”字句。在近代汉语后期,“无”字类反复问句也发生了改变,这表现在否定词“无”趋于废弃,代之以新的否定词“没”[8]。 作为清初时期的作品,《长生殿》并未出现“VP没(有)”句式,而且“无”也没有虚化,它们仍有实际意义,如“芳魂问有无”中“无”是与“有”相对的,由此我们可以看出《长生殿》“无”正处在虚化的过程中。

5.我们还可将《长生殿》与较它出现稍晚的《红楼梦》做比较。《红楼梦》中有正反问句209例,保留了上古汉语时期的“VP否”句式15例。 “VP不曾”13例,“VP没有”61例,这些都是近代汉语时期新兴的语言格式。此外,“VP不VP”格式有110例。 《长生殿》正反问句类型较多,但是并未出现“VP没有”,而且“VP不VP”的数量远远比不上《红楼梦》。《红楼梦》“VP没有”句式的大量使用,与上文提到的“‘VP不曾’的衰落与‘VP没有’的竞争有关”相吻合。

[1]洪升著.徐朔方校注.长生殿[M].北京:人民文学出版社,1980.

[2]王琴.阜阳方言可VP疑问句研究[D].上海师范大学硕士学位论文,2008.

[3]朱德熙.汉语方言里的两种反复问句[M].北京:中国语文,1985:1.

[4]宋开玉.《聊斋俚曲》正反疑问句研究[J].济南:山东社会科学,2005:9.

[5]傅惠钧.明清汉语正反问的分布及其发展[J].古汉语研究,2004:2.

[6]李思明.从变文、元杂剧、《水浒》、《红楼梦》看选择问句的发展[J].北京:语言研究,1983:2.

[7][8]冯春田.近代汉语语法研究[M].济南:山东教育出版社,2000.