泥石流频发区土地利用分形特征及稳定性研究

2011-06-21谢贤健韦方强

谢贤健,韦方强

(1.内江师范学院 地理与资源科学院,四川 内江 641000;2.中国科学院 成都山地灾害与环境研究所,成都 610041)

泥石流频发区土地利用分形特征及稳定性研究

谢贤健1,韦方强2

(1.内江师范学院 地理与资源科学院,四川 内江 641000;2.中国科学院 成都山地灾害与环境研究所,成都 610041)

应用GIS技术及分形理论,以云南省小江流域为研究区,将土地利用类型划分为6类:耕地、林地、草地、水域、城乡工矿居民用地及未利用地,并进行各土地利用类型图斑分形维数分析。结果表明:小江流域土地利用方式在区域分布上相对集中,土地利用类型以草地、林地和耕地为主,分别占全流域面积的52.78%,28.07%和15.77%,土地利用结构相对单一;土地利用类型的分布具有分形结构,各土地利用类型分维值为1.197 2~1.498 4,平均分维值1.327 9;根据分维值对各土地利用类型稳定性排序:林地>未利用地>城乡工矿居民用地>耕地>草地>水域;稳定性指数介于0.2~0.5之间的土地利用类型面积占研究区土地总面积的42.66%,总体稳定性较差。说明在人为和自然因素影响下,小江流域土地利用总的发展趋势不稳定,人为扰动因素的实施欠合理。分维值较好地反映了各土地利用类型的复杂程度及稳定性。

土地利用类型;分形;稳定性;泥石流

土地利用/土地覆被变化(LUCC)作为目前全球环境变化研究的核心主题之一,反映了自然与人文交叉最为密切的问题,是众多学科研究的热点和前沿[1-2]。土地利用格局与环境因子的关系研究 是LUCC研究的核心内容之一[3]。地形因子作为土地利用结构分布的重要环境因子,直接影响着地表物质的迁移与能量的转换,一定程度上决定着土地利用的方向与方式。因此进行土地利用类型随地形的分布格局与时空变化的研究,将有助于科学的进行区域土地利用规划与农业结构调整,揭示人、地和环境之间的发展关系及人类活动和社会因素对自然生态环境的影响[4]。同时,土地利用的空间格局分析是LUCC的基础性研究,如何科学地描述土地利用类型的区域分布就显得十分重要。以往的土地利用空间结构分析主要基于土地利用类型图进行图斑数量、形状、面积及其构成等方面的分析,采用的数量指标主要有多度、频度、面积比、重量值等。对某一区域而言,其土地利用/土地覆被具有近似的或统计意义上的自相似性,具有不规则性、结构复杂性及相对不稳定性等分形结构[5],可以选择分维数指标对土地利用类型的空间分布进行描述,从而得到一种更加科学的综合描述土地利用结构的定量指标。本文以小江流域为例,借助地理信息系统软件为计算平台,利用遥感数据成图对流域土地利用/土地覆被在海拔、坡度方面的空间分异性特征进行研究,同时运用分形理论及土地利用现状图进行分形维数比较分析,从而探讨土地利用类型复杂性及稳定性与分形维数之间的关系,以期能为小江流域土地利用结构调整和水土保持措施规划提供科学依据与理论支持。

1 基础数据与计算平台

1.1 流域概况

小江为金沙江下游右岸的一级支流,位于云南省东北部,位于东经102°52′-103°22′和北纬25°32′-26°35′,是一条典型的深切构造型河谷河流。小江发源于云南省寻甸县鱼尾后山,由南向北流经寻甸县、东川区和会泽县境,注入金沙江。小江全长141.9km,流域面积3 044.3km2,最低海拔691m,最高海拔4 344m。在地质构造上,小江流域处在康滇古陆与滇黔川鄂台坳邻接部位的滇东沉降带中段西侧,小江断裂带是流域内的主要构造带,呈南北走向,北起巧家向南延伸至宜良的阳宗海一带,全长300km。小江流域气候属低纬高原山地季风气候,具有干湿季节分明、垂直差异显著和降水集中等气候多样特点。流域内剧烈的构造运动和频繁而强烈的地震导致流域内岩体破碎,长期的地壳抬升和丰富而集中的降水导致流域内河流切割强烈,沟谷和坡面陡峻;同时,流域内人类活动影响强烈,森林滥砍滥伐、扩大耕地、筑路、砍树、割草、过度放牧等不合理人为扰动现象普遍;在人为、自然因素的共同作用下,使小江流域成为中国泥石流最发育的区域。

1.2 基础数据

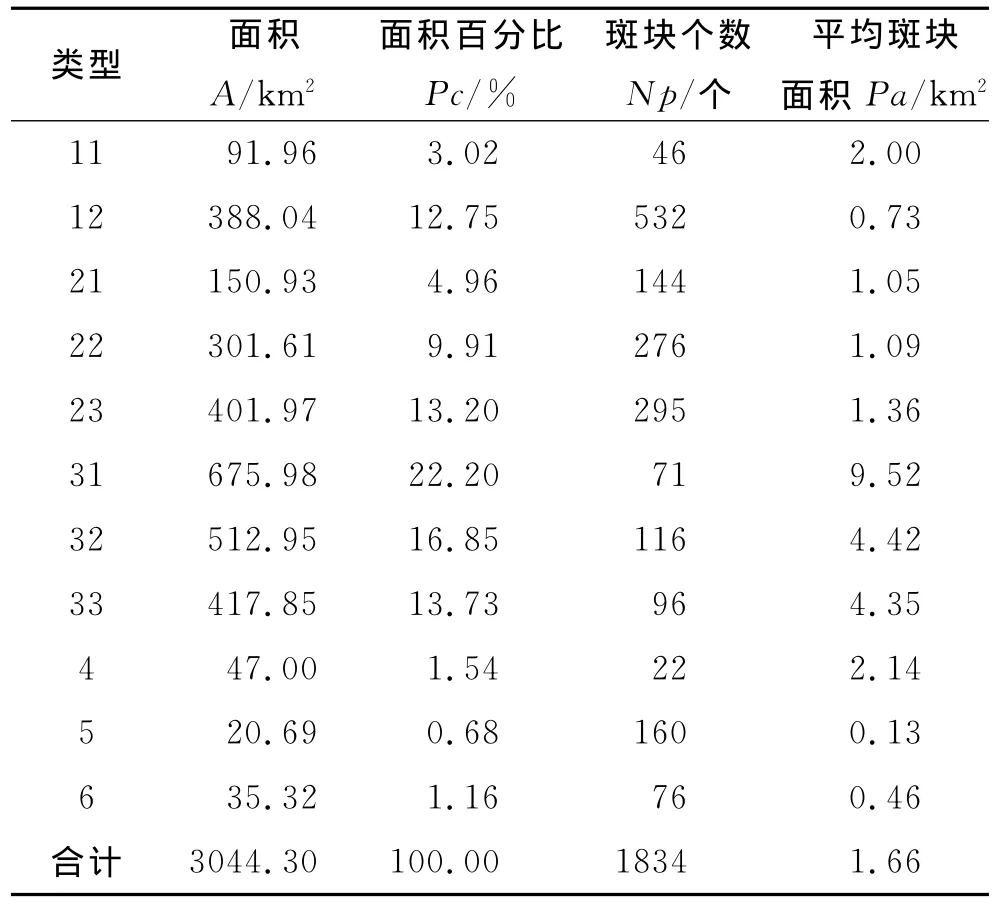

本文参照国家通用的土地利用分类系统,根据土地的利用方式属性,利用小江流域2005年TM影像,在ArcGIS 9.1操作平台下,将其分为耕地、林地、草地、水域、城镇工矿居民用地和未利用地6个一级类型,并在此基础上,根据土地资源主要利用方式、利用条件、利用难易程度又划分了15个亚类(表1)。

表1 土地利用分类表

1.3 计算平台

本研究以ArcGIS 9.1所提供的强大的构造地理处理工作流的图形化建模工具——模型生成器(Model Builder)为平台,开发了流域土地利用/土地覆被分形维数的计算脚本,实现流域土地利用/土地覆被信息的数据挖掘(Data mining)。模型生成器集成了3D分析(3DAnalystTools)、空间分析(Spatial an alyst Tools)、地学统计(Geostafistics)等多种空间处理工具,能够方便的实现复杂地理处理模型的开发和设计。它的实质就是为复杂的GIS任务建立一个固定有序的处理过程,因此保证本研究中各种分形维数的计算。

2 研究方法

2.1 地形数据分级

利用小江流域1∶10万比例尺的等高线矢量图在ArcGIS 9.1平台下生成DEM,利用DEM提取高程、坡度因子,生成流域高程、坡度专题图。再以地形因子专题图为基础,结合小江河流域自然地貌特点,生成地形因子等级专题图。各地形因子分级体系见表2。

表2 小江流域高程、坡度分级体系

2.2 土地利用/土地覆被斑块形状分维数计算

曼德尔布罗特(Mandelbrot)在研究动物脑褶分形结构时提出表面积S(r)与体积V(r)的分形关系[6]:

董连科[7]用物理量纲分析方法进行推导,得出了n维欧氏空间下的分维公式,若n=2则为二维欧氏空间面积与周长的分维公式。在土地利用变化应用中,分形几何体的面积与周长满足式(2)分维公式。

式中:D——分维值;r——量测尺度;A(r)——以r为量测尺度的图形面积;P(r)——同一图斑的周长;k——常数。通过取自然对数公式(2)可变换为:

式(3)即为地类图斑的分维公式。由此可得,lnP(r)与lnA(r)呈线性关系,分维值D为斜率值的2倍。D值一般介于1~2之间,大小反映了该要素图斑结构的复杂程度及稳定性。值越大,表示空间上的镶嵌结构越复杂。当D=2时,表示斑块形状最复杂;D值越小,表示空间上的镶嵌结构越简单;当D=1时,表示地类斑块为正方形;当D=1.50时,表示处于一种类似于布朗运动的随机运动状态[8],即空间结构最不稳定。

各要素的稳定性指数Si见(4)式,Si值越大,表示空间结构越稳定。

式中:Si的理论值为0~0.5;D——周长面积分维数。Si值越大,表明D值偏离不稳定状态越远,其空间结构越稳定。

3 结果与分析

3.1 土地利用/土地覆被的基本特征

利用GIS软件的空间分析和属性查询功能进行数据处理与分析,获得小江流域不同土地利用/土地覆被类型的基本统计指标(表3),从表3中可以看出:该流域土地利用类型以草地、林地和耕地为主;3者分别占全流域面积的52.78%、28.07%和15.77%,其他土地利用类型所占比例较少,总计比例为3.38%。

表3 土地利用/土地覆被基本特征

3.2 土地利用/土地覆被的高程分布特征

高程是影响土地利用类型分布的一个重要因素,随着海拔高度的增加,大气温度与湿度会有明显变化,会导致土地利用的方向与方式随高程发生一定规律的变化[9]。将高程等级专题图与土地利用类型图进行叠加计算与统计分析,得到小江流域土地利用/土地覆被空间分布的垂直带谱图如图1所示。

图1 小江流域土地利用/土地覆被空间分布的垂直带谱图

由图1可知,各土地利用类型面积主要分布在海拔1 100~2 700m,2 700m以上土地利用类型减少,多样性降低。其中,97.37%的农耕地分布在2 700 m以下,且95.16%集中分布在1 100~2 700m,说明这一带人类扰动对土地利用的影响较大,在大于3 500m的区域没有分布;84.99%的林地分布在海拔1 900~3 100m,其他区域分布相对较少,说明林地分布相对集中;草地在每个海拔区域都有分布,在1 500~2 700m,集中分布了草地总面积的66.45%;99.94%的水域面积分布在海拔700~2 300m,城乡工矿居民点用地,集中分布在1 100~1 500m和1 900~2 300m,其比例分别为41.71%和42.15%,其他区域分布很少或者没有,说明上述两个区域是小江流域人为活动最密集区;86.61%的未利用地集中分布于海拔1 100~2 300m,其他区域分布相对较少。

3.3 土地利用/土地覆被的坡度分布特征

地面坡度影响着地表物质流动与能量转换的规模与强度,是制约生产力空间布局的重要因子[10]。利用ArcGIS的空间分析功能,将坡度等级专题图与土地利用类型图进行叠加计算与统计分析,得到小江流域土地利用/土地覆被空间分布的地面坡谱图,如图2所示。

图2 小江流域土地利用/土地覆被空间分布的地面坡谱图

由图2可以看出,37.56%农耕地集中分布在坡度<5°的地区,在坡度2,3,4,5,6级上,均匀分布10%左右的农耕地,25°以上的坡地分布了18.05%的农耕地,说明小江流域人类活动大都集中在相对平缓的地区,但由于当地农民对土地的依赖程度非常高,陡坡和极陡坡>25°耕地仍然大量存在,造成严重的水土流失与环境灾害,因此迫切需要改变当地土地利用结构,改善生态环境。林地、草地分布频率最高的坡度范围在0°~5°,在4,5,6,7坡度级上,分别分布10%左右的林地、草地。水域的分布受水体自身特征的影响,多分布在坡度<5°的地区。城乡工矿居民点用地随着坡度的增大,分布比例呈明显减小趋势,76.46%的面积集中分布在<10°的地区。未利用地受人为和自然因素的影响,26.80%的面积分布在坡度<5°的地区,大部分为人为活动耕种后的弃耕地,56.56%的面积分布在25°以上的坡地。以上分析说明,小江流域坡度低的区域易受到人类活动的影响和干扰。

3.4 土地利用/土地覆被斑块形状的分形特征

斑块形状分维数反映了不同土地利用/土地覆被类型斑块边缘的复杂性,其值大小体现了所受人类活动干扰强度的差异性。一般来说自然性强的地类,斑块形状比较复杂且无序,分维数D的取值就高;人为干扰强的地类,斑块形状比较规则且简单,分维数D的取值就小。它表征了不同土地利用/土地覆被类型在斑块水平的分形特征。

由表4计算结果可知,小江流域不同土地利用/土地覆被斑块形状的分维数各不相同,总体上来看分维数的大小依次为:水域>草地>耕地>城乡工矿居民用地>未利用地>林地。

表4 斑块形状分维数计算结果

水域虽然受人类活动影响程度较低,但其分维值最接近临界值,流域自然地理条件是影响土地利用的主要因子,水域多分布于山地河谷地区,因此其边界和结构都相对复杂,形状也极不规则,因此最不稳定。

草地的分维值较高,其中高盖度草地>中盖度草地>低盖度草地,说明随着盖度的减小,人为扰动作用加强。总体上讲,草地距离稳定性临界值较近,稳定性较差,斑块形状较复杂。草地是小江流域最主要的土地利用方式,占全流域面积的52.78%,从其分布来看,主要分布在流域中低海拔的坡地之上,其中>15°的坡地占了40%以上,与耕地相融合,受人为扰动影响较严重,由于过度开垦和放牧,部分草地已严重退化,开始向荒草地方向发展。耕地中,水田分形维数较高,其分维值不能很好地体现人类活动的干扰强度。究其原因,小江流域的水田主要为河流冲积形成的河滩地经改良而成的,同水域一样,多分布于山地河谷地区,受自然地理条件影响较大,因此其边界和结构都相对复杂,形状也极不规则,因此不稳定。旱地的分维值明显小于水田,受人为垦殖影响,大部分较均匀地分布在流域内海拔小于2 700m、坡度<25°的坡地之上,因此斑块形状比较规则且简单,分维数大小居中。

城乡工矿居民用地受到城建规划的影响,形态简单边界规则,分维数较小;未利用地集中分布在海拔1 100~2 300m的陡坡地上,由于分布相对较少且集中,因此斑块形状比较规则且简单。

林地分维值最小,与土地利用类型临界值相差最大;其中,疏林地>灌木林地>有林地。表明林地在所有地类中稳定性最高,复杂程度最低。林地面积占全流域面积的28.07%,且主要分布于海拔1 900~3 100m,开发程度较小,图斑破碎程度较低,资源保持程度较好,与研究区实际状况相符。但流域的林相结构单一,现有林地基本是在原生植被被破坏后的次生林和人工林,植被类型以针叶林、针阔混交林、灌木林地为主,并且林下植被层简单,林业的综合效益有待提高。

4 结论与讨论

(1)土地利用方式是自然条件和人类活动相互作用的综合体,就某一区域而言,它表现了特定的地域综合体。小江流域复杂的自然条件和社会经济的差异性,决定了土地利用方式在空间组织上也呈现着明显的地域差异和区域分布特征。小江流域土地利用类型以草地、林地和耕地为主,分别占全流域面积的52.78%、28.07%和15.77%,其他土地利用类型所占比例较少,总计比例为3.38%,说明该流域现阶段土地利用结构相对单一。具体来说,受自然因素和人类活动的影响,水田分布在山地河谷地区。旱地主要集中分布在流域内海拔小于2 700m的缓坡地和部分陡坡地之上,此区域处于泥石流沟道的流通区,沟道两岸坡面陡峭,密集的土壤扰动势必加剧对坡面的破坏程度,恶化坡面的稳定度,导致滑坡、泥石流灾害发生频率的提高。林地分布受水分限制,主要分布在海拔1 900~3 100m;对于整个流域,这样的分布是不合理的,不能全面体现森林对形成泥石流、滑坡灾害的水、土两个方面起调节、缓冲和抑制等作用。就草地而言,主要分布在流域中低海拔<5°的坡地之上,与耕地相融合。总的来说,小江流域土地利用方式在区域分布上相对集中,怎样合理地调整土地利用结构,将为合理利用土地资源,减少土地利用对滑坡的影响,减少滑坡、泥石流灾害的发生频率提供科学依据。

(2)分形理论创立于20世纪70年代中期[6],主要研究和揭示自然界中变化莫测的、不稳定的、不规则的现象所隐藏的规律性、层次性和标度不变性,为人们通过部分认识整体、从有限认识无限提供了一种新的工具,现被广泛应用于自然科学和社会科学的许多领域[11]。土地利用类型是一种在自然和人类双重作用下的产物,其变化具有不规则、相对不稳定性和复杂性等特征,通常这些特征难以直接测算;但利用分形理论,这些特征可以在土地利用类型面积变化分析的基础上,透过土地利用的空间结构揭示其它们的几何规律及变化过程,同时,分形理论为土地利用研究的创新提供了新的理论支撑。

(3)土地利用类型的分布具有分形结构,分维值能较好反映各土地利用类型复杂程度及稳定性。分维值也可以与实际相结合表征各土地利用类型空间分布特征。对整个研究区而言,各土地利用类型的分维值介于1.197 2~1.498 4之间,平均分维值1.327 9,偏离随机运动值1.5较小。根据分维值对各土地利用类型稳定性排序可得:林地>未利用地>城乡工矿居民用地>耕地>草地>水域。林地、旱地、城乡工矿居民用地和未利用地的稳定性指数均介于0.2~0.5之间,占研究区土地总面积的42.66%,其他土地利用方式的稳定性指数小于0.2,说明小江流域土地利用方式的总体稳定性较差;尤其是草地,作为流域面积比例最大的土地利用方式,稳定性差将不利于研究区水土保持和山地灾害防治。因此,在泥石流频发区首先应加强天然(次生)林草植被的封育,加速地表覆盖,减少水土流失;其次,因地制宜地选择适宜树种进行人工植树造林种草,同时采取封禁措施加快人工植被恢复;对于陡坡区域则一律实行退耕还林,逐步恢复林草植被。

(4)对土地利用影响较大的因素是地形和人为因素。在流域内有计划地实施综合治理与土地开发,将会形成较完整的生态防护体系和区域经济开发优势,促进农业经济的长期稳定发展和生态环境的良性循环,对小江流域及周边的公共卫生、生活环境、农村经济、土壤性状、径流泥沙、山地灾害防治等带来极为有利的影响。

[1]Turner B L,Meyer W B.Land use and land covey in global environmental change:considerations for study[J].International Social Science Journal,1991,130(1):669-680.

[2]Turner B L,Skole D,Sanderson S,et a1.Land use and land cover change(LUCC):science/research plan[R].Stockholm:International Geosphere-Biosphere Programme Report,1995.

[3]陈华,孙丹峰,段增强,等.基于DEM的山地日照时数模拟时空特点及应用:以北京西山门头沟为例[J].山地学报,2002,20(5):559-563.

[4]李卓卿,许建初.云南省维西县塔城镇土地利用/地表覆盖及其空间格局变化研究[J].生态学杂志,2005,24(6):623-626.

[5]Goodchild M F.Fractals and the accuracy of geographical measures[J].Mathematical Geology,1980,12(2):85-89.

[6]Mandelbrot B B.The fractal geometry of nature[M].New York:W H Freeman,1982:30-35.

[7]董连科.分形理论及应用[M].沈阳:辽宁科学出版社,1991:112-115.

[8]徐建华,艾南山,金炯,等.西北干旱区景观要素镶嵌结构的分形研究:以黑河流域为例[J].干旱区研究,2001,18(1):36-39.

[9]邹敏,吴泉源,逢杰武.基于DEM的龙口市土地利用空间格局与时空变化研究[J].测绘科学,2007,32(6):173-175.

[10]汤国安,赵牡丹,李天文,等.DEM提取黄土高原地面坡度的不确定性[J].地理学报,2003,58(6):824-830.

[11]秦耀辰,刘凯.分形理论在地理学中的应用研究进展[J].地理科学进展,2003,22(9):426-435.

Study on Fractal Dimension and Stability of Land Use Types in the Area with High-frequency Debris Flow

XIE Xian-jian1,WEI Fang-qiang2

(1.School of Geography and Resources Science,Neijiang Normal University,Neijiang,Sichuan641000,China;2.Institute of Mountain Hazards and Environment,Chinese Academy of Sciences,Chengdu610041,China)

Base on GIS and the fractal theory,land use types in Xiaojiang River basin in Yunnan Province were divided into six types:cultivated land,forest land,grassland,water body,urban and rural mining resident land,and unutilized land.Then patch shape fractal dimensions of different types of land use were calculated.The results showed that land uses in Xiaojiang River basin relatively intensively distributed in different areas.The grassland was the main type of Xiaojiang Ravine land-use type,followed by the forest land,the cultivated land again with respective shares of the total area of ravine 52.78%,28.07%and 15.77%,and the land use structure was relatively simple.Land use types could be described with fractal structure.Fractal dimension(D)values varied from 1.197 2to 1.498 4,average value was 1.327 9.Stability order from higher to lower based on fractal dimension was:forest land,unutilized land,urban and rural mining resident land,cultivated land,grassland,and water body.42.66percent of areas hold the stability indices between 0.2to 0.5,which showed the total stability was in a bad condition.Furthermore,due to natural and human activity factors,land use in this basin was developing unsteadily;implementation of human disturbance factors was unadvisable.TheDof land use types reflected the degree of complexity,stability and developing trend.

land use type;fractal dimension;stability;debris flow

P642.23;F301.24

A

1005-3409(2011)06-0167-05

2011-04-28

2011-06-07

中国科学院知识创新工程资助项目(KZCX3-SW-352);内江师范学院博士启动基金09249)

谢贤健(1978-),男,四川广汉人,博士,讲师,主要从事水土保持理论及技术研究。E-mail:xxj007-14@tom.com