如何确定文本阅读的教学价值与教学内容——从《看云识天气》备课说起

2011-06-09黑河市爱辉区教师进修学校

✿黑河市爱辉区教师进修学校 洪 岩

✿黑河市第2中学 陈锡娟 南明洁 林云红 张京京 张培培

【教材版本】人教版义务教育课程标准实验教科书《语文》七年级上册第4单元。

【教学设计一(修改前)】

知识目标:(1)了解云和天气的密切关系,获得识别阴晴雨雪的知识;(2)理解本文“总说——分说——总说”的结构形式。

能力目标:(1)培养学生观察分析能力,能根据天上的云彩推测天气阴晴雨雪;(2)理解生动的比喻对说明事物特征的作用,体会说明语言准确性。

教学过程:

一、创设情景,导入课文

导入:请看过《三国演义》的学生讲述“万事俱备,只欠东风”这个成语故事。让学生想一想诸葛亮能知过去和未来,有呼风唤雨的本领,他是神仙吗?并在课本中找答案。(板书课题,出示教学目标。)

二、朗读品味,整体感悟

四人小组合作学习,共同完成下列问题。

1.云和天气到底有怎样的关系?

2.本文主要介绍了哪些云及其云的光彩?

三、合作探究,师生互动

1.教师示例介绍晴天云简表。

2.学生分组设计雨雪天云简表和云的光彩表,列出云及其光彩的种类、特征和预示的天气。

3.图片展示,请学生描述云的形态、特征、预示的天气。

4.文字描述:请学生根据下列的文字判断是哪一类云,将会出现什么样的天气。

(1)在蔚蓝的天空中,一朵朵的白云,像“万花筒”一样,花样无穷无尽;有时候像一群群白羊在空中奔驰,跑着跑着就没了影;有时像在清澈的湖水中开出的洁白无暇的莲花,其花型各异,争奇斗艳,好不壮观。

(2)“黑云压城城欲摧”中的“云”是哪种云,会出现什么天气;展开想象,描述一下当时的天气情况。

5.学生根据画面或课文的描述,以第一人称的方式,选择你喜欢的一种云作自我介绍。介绍要求:①充分利用描写云彩的语言材料;②让别人明白你将会带来怎样的天气。

教师示例:“大家好,我叫卷云,我常丝丝缕缕地飘浮着,有时像一片白色的羽毛,有时像一块洁白的绫纱。别看我身子很单薄,可我最轻盈,站得也最高,阳光可以透过我照到地面。我很受欢迎,因为我会给大家带来晴朗的天气。”

6.品味语言:记叙文中,比喻是一种修辞方法;说明文中,运用比喻来说明事物,一般简称为打比方。课文中打比方的运用,使得行文生动活泼,饶有趣味。请仿照示例造句,从形状入手,展开充分的想象和联想,既考虑静态,又兼顾动态,以求动静结合之妙。

示例:天上的云……像峰峦,像河流,像雄狮,像奔马……

造句:

(1)夜幕四合,周围的群山……

(2)远处的霓虹灯亮了……

教师示例:

(1)夜幕四合,周围的群山,像驼峰,像闸门,像卧佛,像长蛇……

(2)远处的霓虹灯亮了,像眼睛,像流星,像彩绸,像长虹……

本文文字优美,请同学们找出你喜欢的句子并说明理由。(学生回答。)

例句:

(1)“它们有时把天空点缀得很美丽,有时又把天空笼罩得很阴森。刚才还是白云朵朵,阳光灿烂;一霎间却又是乌云密布,大雨倾盆。”运用了作比较的说明方法,突出地显示了天气的变化无常。

(2)“云就像是天气的‘招牌’,天上挂什么云,就将出现什么样的天气。”这个句子运用了打比方的说明方法,“招牌”生动地写出了云和天气的关系。

…………

四、重点研讨

思考:本文介绍了这么多的云和云的光彩,但我们读来条理清晰,作者是怎样做到这一点的?你能从课文中找出有关的语句吗?学生速读课文,先独立思考,然后小组交流,最后师生共同明确。

文章先说不同形态的云和天气的关系。第1段概述,先用“天上的云,真是姿态万千,变化无常”一句总说,然后描绘了万千姿态的云。第2段是3、4、5段的“纲”:“薄云往往是天气晴朗的象征;那些低而厚密的云层,常常是阴雨风雪的预兆”,后面三段就是遵循这个“纲”展开的。第3段照应“薄云往往是天气晴朗的象征”,第4、5段照应“低而厚密的云层,常常是阴雨风雪的预兆”。第6自然段开始写“云的光彩同天气的关系”,最后一段总结全文。在文章内部,作者也是按照一定的思路来介绍的。例如第3段,把“薄云”又分为“卷云”“卷积云”“积云”和“高积云”,并分别介绍了它们的特点及和天气的关系。

【研讨】

南明洁:《看云识天气》这篇课文在教材中没有被强调为“说明文”,在单元教学提示中与体裁相关的表述只有一句:与科学密切相关。陈老师你是怎么考虑的?再介绍一下你的教学设计。

陈锡娟:这是课改中七年级教材淡化文体的体现。所以我在备课时注意挖掘文章的人文内涵,把语言品读作为教学内容,让说明文的课堂同样具有文学的意蕴。在教学内容里设计让学生会理解生动的比喻、拟人、排比等修辞手法的妙处。

南明洁:但是淡化文体,不是说我们在教学中就不考虑文体。我理解的“文体”不是指概念上的体裁,我理解“文体”应该包含一篇文章在语言表达、行文思路等方面不同于其他文章的独特的东西。《看云识天气》有一个突出的特点,就是全文条理清晰。我觉得备课时应该把这点考虑进去。

洪岩:这点陈老师的教学设计考虑到了,就是第4个环节。但感觉这样设计教学,对教材的这个教学价值体现得不够充分。没有充分体现学生学习活动,学生语文能力的培养和教学效果。南老师说的意思是,不能因为淡化文体,就把教学内容和文体完全脱离开。应该把文本的文体特征当做教学内容设计的一个参照物,设计与文体相关的培养学生语文能力的教学内容。区别于传统意义上的对文体知识概念的死记硬背。

林云红:那这么说的话,最后那个重点研讨的环节可以和第3个教学内容联系起来。教学内容就突出这篇课文最主要的特点,学生活动也充分。教学组织也显得更周密一些。

张京京、张培培:要考虑文体特点的话,我们觉得修辞手法的练习可以考虑模仿《看云识天气》里的句子,从把事物说得形象生动的角度设计一个练习。

南明洁:是的,关于条理清晰这个特点,我们在初三复习时经常和学生举这篇文章的例子。它用分类的方法,把云和天气的关系介绍得非常清楚。

洪岩:我们可以设计一个教学内容,在课堂上让学生通过寻找文本的思路,概括和归纳文章的主要内容。就是说这篇课文是一个让学生了解思路清晰的样本。这恰好也是单元提示明确的教学内容。把这篇文章当做学生进行概括和归纳能力训练的样本或例文。

陈锡娟:是啊,那我可以设计让学生在文章上进行圈点勾画,把体现文章结构、条理的语句画下来。

洪岩:可以在具体操作上指导学生画什么,怎么画,为以后养成好的自主阅读习惯打下基础。根据七年级学生的特点,可以不用复杂的概念方法指导,简单基本一点的就可以,这篇《看云识天气》,主要有两种语言标示了文章的主要内容和要点,一个概括语,一个是过渡句。陈老师在教学设计里也提到了,比如:第1段“天上的云,真是姿态万千,变化无常”,就是一句概括语。第2段“薄云往往是天气晴朗的象征;那些低而厚密的云层,常常是阴雨风雪的预兆”是过渡语,同时也是概括语。让学生画这样的句子,但一定要让学生清楚自己在做什么。让学生知道这是一种阅读方法,通过概括语或过渡语理解、概括和归纳文章的主要内容。以后还要反复训练。

林云红:要这么说,标题就是一个最大的概括语啊。

洪岩:是啊!这可以称为“标题语”。加上前面两种,我们都可以称为文章的“关键语句”。这个概念七年级的学生是不难理解的,同时也是语文教学最应该教给他们的东西。所谓“关键语句”就是指能表示主要信息的语句。以《看云识天气》为例,这个主要信息,指文章说明话题(对象)的类别、范围、思路等。学生把这些关键语句找出来,就等于把课文的这些内容要点掌握了。学习这类文章都可以用这个方法。

张京京:我们在进行教学设计、备课时,得考虑好“教学内容”和“教学活动”的区别。特别是语文这个学科,教师要重新思考“教学内容”,以前我们都是把“教材内容”当做“教学内容”了,其实这是两个不同的概念。

张培培:是这样,“教材内容”是文本本身,“教学内容”是根据教材本身的“教学价值”确定的学生语文学习的内 容。我们现在最大的问题就是教教材没有从“教学论”角度对教材进行“教学”处理。

陈锡娟:对,我们还要有“活动”意识。学生语文学习的主体性就体现在这样的活动中。阅读教学的价值一定体现在学生在阅读活动中得到阅读能力。那么我们的语文教学价值才能真正得到体现。

洪岩:是的,这样的话,文本的“教学价值”也就得到体现了。总体来说,要把握文本阅读的教学价值和教学内容,我们的依据就是作为个体的文本,它自身的特点和这个特点如何能作为样本和例文设计出什么样的学生学习活动,这个活动一定是以培养学生阅读其他类似文本的能力为目标的。

陈锡娟:我可以重新考虑一下这课的教学设计。

【教学设计二(修改后)】

教学目标:

1.快速默读课文,找出能体现文章主要内容和要点的关键语句,从而概括、归纳和理解文章的主要内容、要点和整体思路。

2.模仿课文生动形象说明事物的语言进行表达练习,体会比喻、拟人、排比修辞手法在说明事物中的作用。

教学过程:

一、学习导入(略)

二、速读课文

1.提出速度要求:找出文章中的概括语、过渡句,用不同符号标识。

2.学生速读。

3.交流文章的主要内容和要点:

(1)标题的概括作用。

(2)第1段概括句:“天上的云,真是姿态万千,变化无常。”

(3)第2段是过渡句,也是概括句:“薄云往往是天气晴朗的象征;那些低而厚密的云层,常常是阴雨风雪的预兆”,后面3段对这句话进行展开说明。

(4)第 3、4、5 段中“薄云往往是天气晴朗的象征”,“低而厚密的云层,常常是阴雨风雪的预兆”;第6段“云的光彩同天气的关系”,也都是概括句,体现了文章的要点。

(5)最后一段总结全文。

(6)根据速读成果交流讨论“诸葛亮”的神通广大。

(7)第 3、4、5、6 段对各种云和云彩的介绍,也有一些表示层次脉络的词语,如“那;如果……就……还会……当那……接着……最后……就变成了……还可以……”这些词语标示时间、空间的变化的词语叫做“时空指示语”,也是指示阅读逻辑或思路的语言。(如果有学生画出这样的词语,教师可以和学生一起交流。)

三、练习反馈

小组分配任务完成课后练习一,完成后交流。鼓励学生自主设计形式不同的表格。例:

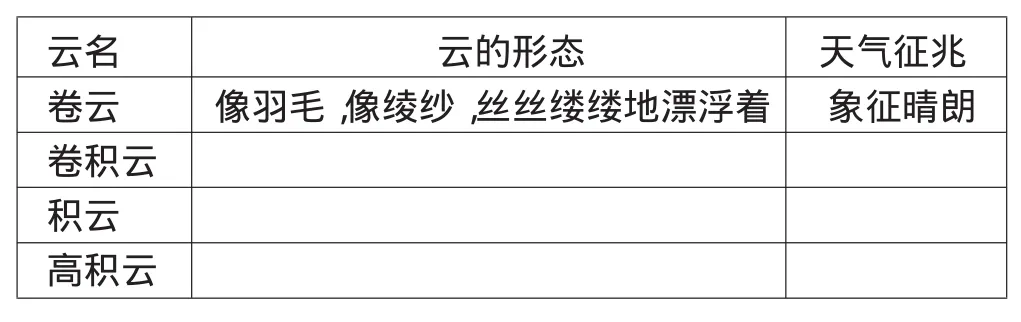

晴天云简表

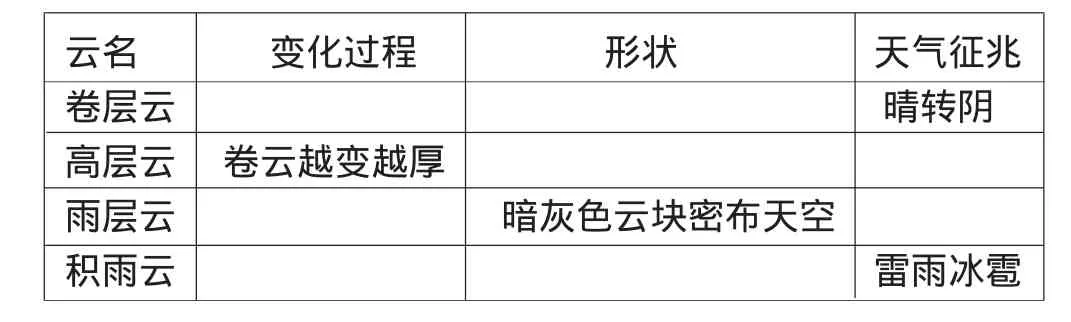

雨雪冰雹云层变化简表

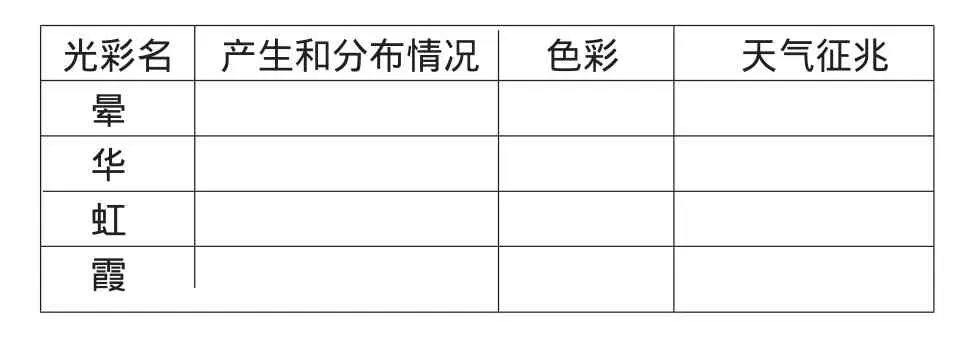

云的光彩简表

四、语言练习

1.教师导入:记叙文中,比喻是一种修辞方法;说明文中,运用比喻来说明事物,一般简称为打比方。课文中打比方的运用,使得行文生动活泼,饶有趣味。请从形状、情态、颜色等入手,展开充分的想象和联想,模仿造句。

示例:天上的云……像峰峦,像河流,像雄狮,像奔马……

造句:

(1)夜幕四合,周围的群山……

(2)远处的霓虹灯亮了……

(3)请观察校园里各种树木的形态,模仿课文里的句子,运用比喻拟人等方法对它们进行说明描绘。

2.交流模仿造句作品,教师做好作品点评。

3.以“比喻”为例讨论这样说明事物的作用。

明确:有些事物很难描摹,打个比方,就容易讲清楚,而且显得生动形象,活泼有趣。

【修改说明】

教学目标要体现《看云识天气》这篇课文的教学价值,而确定《看云识天气》教学价值的依据是这篇课文的文体特征。在课程改革初一教材淡化文体的情况下,我们把《看云识天气》的文体特征确定为:根据文章清晰的说明顺序层次,确定和理解文章的主要内容和要点。

说明语言的生动形象上面。经过讨论,我们认识到《看云识天气》教学价值的确定,只是确定了《看云识天气》文本的教学价值,真正的语文教学的课程价值还应该体现在具体的教学内容和教学活动设计上。

在研讨中,我们认为要实现“培养具有独立的阅读能力和具体明确、文从字顺的表达能力”,我们要有较强的教材“样本”和“例文”的意识,要把教材当做“样本”或“例文”,培养学生阅读这类文体的能力,把培养阅读能力当做首要的教学目标。

那么,“清晰的说明顺序和层次、说明语言的生动形象”,如何把他们转变为学生的阅读和表达能力呢?就需要语文教师对教材文本进行二次加工处理,把它们转变为具体和可操作的教学内容和教学活动。这样的加工处理,是考验教师,特别是语文教师的教学能力的,因为语文教学就是这个特点,它不同于其他学科,教学内容就是教材内容。语文学科的教学内容需要语文教师自己根据教材进行挖掘。

这样,我们把陈老师教学环节第四项和第二、三合起来,设计了让学生圈点寻找关键语句这样的教学活动,然后设计一个检验学生掌握文章要点的反馈练习,即填写表格。重点在前一方面:关键语句的种类、怎么找关键语句、怎么在书中画出关键语句,这些都是教师要教学生和学生要在自主阅读中去做、去实践的。

“说明语言的生动形象”,我们设计了语言表达活动:摹写运用“比喻、拟人、排比”等方法说明事物的语句。通过这个语言表达活动,学习和体会这种说明事物的方法的作用和运用。

这样,集中和整合教学目标,把其他不能体现这些教学目标,旁枝末节的教学设计都删除了。

【总结】

这次备课活动是我们申请“初中语文阅读教学内容重构的实验研究”课题前的一次教研活动。

当前,在“语文教学教什么”的问题上,国内一些著名语文教育专家,比如王荣生、李海林先生,已经给出了一个比较明确的总括,那就是,要寻找、确定和构建一个确定的语文教学内容体系。他们对这个体系的构建提出了一些先行的理论依据和做法。其中一点就是建议一线语文教育研究者和教师在实践层面探索可用的语文教学内容,从一个个具体的文本入手,探索和研究有效的、可操作的语文教学内容。

当前,语文教学存在的最大问题是“该教的没有教,不该教的乱教”,这就是所谓“语文教学内容问题”。具体表现在我国“语文课程标准”和教材缺乏对教学目标形态化和精细化展示,造成教师机械化地照搬教学参考书内容。把语言运用学习教成文学史知识和文学概论知识的学习等。

如何解决这个问题呢?作为一线教师和语文教育研究者要做的是,依据“教材内容体系”,设计自己的“教学内容体系”,最后在这个框架内,结合自己学识的具体情况,确定每一篇课文的教学内容。我们能做的工作就是在实际教学中寻找能重新构建教学内容的理论依据,从而选择和确定新的语文教学内容。更具体点说,就是打破现实无效的教学内容,寻找一个可信的理据指导我们确定和选择一个有效的语文教学内容。这就是本课题“重构”的含义。

通过对《看云识天气》集体备课,我们找到一些依据。当然,这也只是一个个例。但是说我们找到了一个确定文本教学价值和教学内容的原则,也许更准确。这个原则应用到其他教学设计和课堂教学中,取得了很好的教学效果。比如在《藤野先生》一课中,我们根据《藤野先生》这篇散文的叙事和语言特点把“如何通过叙述和描写表达对故人的怀念之情”作为主要教学内容,设计了把握叙事方式、品味语言和表达练习等教学活动。

再比如,在一次教学活动中我们研讨《伟大的悲剧》教学内容。根据文本的大量的“摹状词”的运用和“伟大”与“悲剧”之间矛盾关系这两个特征,设计摘选和理解摹状词,运用系列摹状词整理文章内容和故事情节;运用文章关键语句和细节描写解读“悲剧”和“伟大”所在。

这样,教学内容是根据文本的特点决定的,教学内容确定的依据一定是能“培养学生的语文能力”,而不是只记住某一篇文章写了什么,这篇文章的主体思想是什么,这篇文章的写作方法是什么。这些不是文本的教学内容,它们并不体现文本的教学价值。