肉鸭蛋白质营养研究进展

2011-06-08杨玉峰杜懿婷吴承林冯光德

高 庆 杨玉峰 杜懿婷 吴承林 冯光德

中国是肉鸭生产大国,养鸭数量和产肉量均约占全世界的70%,而鸭营养的研究相对滞后,不能满足生产发展的需求。NRC(1994)等肉鸭饲养标准的发布时间已经比较久远,可供参考的数据较少。我国专门的鸭饲料数据库目前还没有颁布,国内肉鸭饲料生产还往往依赖经验进行配方设计,另外,蛋白饲料和能量饲料原料的价格上涨速度快、幅度大,也亟需提高养分利用效率来缓解饲料成本压力。因此,优化饲粮蛋白质(氨基酸)水平和能量蛋白比以提高饲料效率具有重要的现实意义。

1 肉鸭代谢及利用饲料蛋白质的特点

1.1 肉鸭蛋白质周转代谢的特点

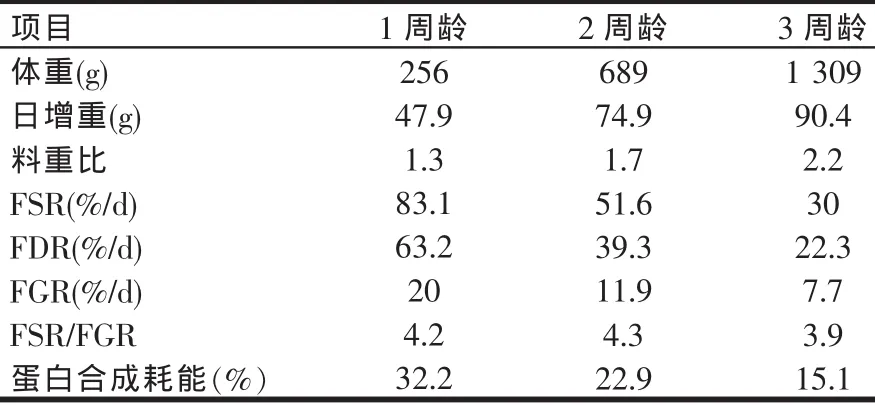

肉鸭饲料利用效率和体内蛋白质周转有密切关系。周安国等(1995)的研究结果表明(见表1),正常营养条件下,肉鸭体蛋白质动态代谢速率仅随生理年龄增加而减弱。肉鸭生长速度越快,其体蛋白质周转代谢速率会显著降低;而饲料利用效率越高,其体蛋白合成率(FSR)会极显著增大。饲料利用效率降低主要受维持需要增加的影响。蛋白质周转速率降低,单位时间内合成蛋白质的量减少,是蛋白质合成产热占体产热的比例降低的主要因素。

表1 0~3周龄肉鸭蛋白质动态代谢和利用效应

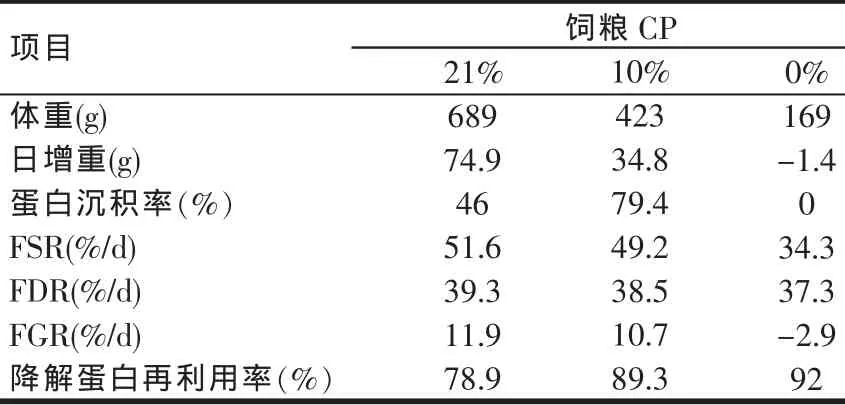

充足而适宜水平的饲粮蛋白质对于肉鸭体蛋白沉积效率提高非常必要。刘永前等(1996)研究表明,在等能不等氮即能氮比不同的条件下,饲粮粗蛋白水平降低:显著降低肉鸭生长;显著降低FSR和蛋白质生长率(FGR),对蛋白降解率(FDR)影响不大,体内降解蛋白再利用率显著提高。在没有外源氮摄入的条件下,充足的外源供能(无氮日粮)使体内蛋白质的FSR和FDR仍然维持在一个很高的水平,此时体蛋白质的周转代谢即表现为纯内源蛋白质的代谢(见表2)。分析表明,外源氮供给不足或缺乏,FDR基本维持不变是机体维持体蛋白动态代谢平衡,保持适宜代谢速率的基本因素。

饲粮粗蛋白质水平不同,体蛋白质降解的氨基酸的再利用率不同。生长肉鸭前期饲粮粗蛋白水平低于正常水平,明显降低蛋白质合成的利用效率,但可显著提高体蛋白的反复利用率(周安国等,1995)。在充足供能,外源氮缺乏条件下,体蛋白质降解成氨基酸后不能完全被再用于合成体蛋白;降解产生的氨基酸不适合蛋白质再合成的需要或因限制性氨基酸存在是产生内源氮的的根源。回归分析显示,0~3周肉鸭体蛋白周转代谢与氮摄入呈显著指数曲线相关(刘永前等,1996)。因此,适宜的饲粮蛋白质水平对于提高肉鸭体蛋白合成效率极其必要,乃是充分发挥肉鸭生长潜力的基础。

表2 0~3周肉鸭蛋白质摄入对周转代谢和利用的影响

1.2 肉鸭体蛋白沉积的特点

周安国等(1995)的研究表明(见表 1):0~3周龄肉鸭沉积蛋白质占合成蛋白质的比例受年龄的影响不明显。贺建华(1996)的研究表明,饲粮粗蛋白水平对羽毛蛋白质氨基酸的组成无显著影响,对躯体蛋白质的氨基酸组成有一定程度的影响。研究结果还显示,饲粮粗蛋白水平对增重、料肉比和氮沉积有显著影响,肉鸭前期增重和氮沉积量随饲粮粗蛋白水平提高(粗蛋白从16.5%提高到20.5%)而增加,料重比则随饲粮粗蛋白水平提高而降低。开食料粗蛋白16.5%,有使肉鸭氮沉积第一高峰延迟的趋势,生长料粗蛋白水平20.5%有使公鸭氮沉积第二高峰提前的趋势(贺建华,1996)。可见,在肉鸭生长期给予合理的蛋白质和氨基酸营养将有利于肉鸭氮沉积能力的发挥。

1.3 肉鸭具有较强的补偿生长能力

肉鸭在后期较适宜的条件下能克服前期蛋白质不足导致的早期生长缓慢,并可在上市日龄(49 d)前获得补偿性增重。不少研究者均分别报道了肉鸭的这种补偿生长能力。黄世仪(1995)研究表明,饲粮代谢能均为12.13 MJ/kg条件下,0~3周龄的樱桃谷肉鸭获得最佳增重的粗蛋白质水平为20%~22%;前期粗蛋白质水平18%组与粗蛋白质水平20%、22%两组相比增重极显著降低,但到7周龄时各粗蛋白质水平下的累计增重均无显著差异,说明其生长均得到了补偿。但是在肉鸭上市时间提前的情况下,肉鸭可能无法完全发挥这种补偿生长作用。此外,为获取较高饲料效率,肉鸭前期饲粮营养水平(包括蛋白质在内)不宜过低,而如何利用肉鸭的这种补偿生长能力值得探讨。

2 肉鸭饲粮蛋白质的适宜水平

英国樱桃谷公司提供的饲养标准中,樱桃谷肉鸭0~21日龄,饲粮代谢能为12.14 MJ/kg、粗蛋白质含量为22.0%,22日龄~屠宰,粗饲粮代谢能为12.14 MJ/kg、蛋白质含量为17.5%。而对于樱桃谷肉鸭饲粮能量与蛋白质的适宜水平,国内一直有不同的研究报道(见表 3)。

表3 樱桃谷肉鸭饲粮能量与蛋白质适宜水平的部分研究结果

由于肉鸭有“为能而食”的本领,肉鸭自由采食两种代谢能数值差异大的饲粮,可能实际的日摄入代谢能和蛋白质数量仍然十分相近。而在饲喂高能饲料情况下,往往采食量下降(Fan等,2008;赵健楠等,2009),随即可能造成肉鸭蛋白质摄入不足。尽管大型肉鸭具有很强的补偿生长能力,前期的蛋白质摄入不足对生长的影响可以通过后期采食量的提高予以补偿,但是为保证足够的蛋白质摄入量而充分发挥肉鸭生长潜力,肉鸭饲粮具备适宜的能蛋比非常必要。杨景哲等(1994)对樱桃谷肉鸭进行研究表明,育雏期能量蛋白比例应控制在(125~135):1,育肥阶段控制在(160~170):1为佳,单用增加日粮粗蛋白水平的方法并不能获得较大产肉量,而能量蛋白比对胴体指标的影响更具有实际意义。

3 肉鸭的氨基酸营养研究

肉鸭生长速度快,对蛋白质的需要量高。提高肉鸭饲粮蛋白在机体内的利用与沉积效率是提高饲料转化效率的主要途径,这就要求饲粮氨基酸比例平衡而含量足够,蛋白质的营养也在一定程度上主要体现为氨基酸的营养。

3.1 肉鸭理想蛋白质的研究

理想蛋白质的理论源于类似木桶理论的假设,即如同木桶的盛水量取决于桶壁上最短的木板一样,动物对蛋白质的利用率取决于其所含第一限制性氨基酸的水平。因此,理想蛋白质(IP)的概念着重于强调氨基酸的比例平衡。30年来,试验研究和生产实践中都证实,饲粮配制应用理想蛋白质模式,在提高氨基酸(AA)利用率,改善动物生产性能,节约蛋白质资源和减少环境氮污染上,确实具有重要的应用价值。

IP模式的研究方法包括:综合法或剂量效应法、析因法(包括:机体组织氨基酸成分分析法和氨基酸部分扣除氮平衡试验法等)以及其他方法。在肉鸭上应用这些研究方法,其试验结果之间既有相对一致性又有较大的差异存在。一般而言,剂量效应法或综合法易于实施,研究结果较多,可比性和重复性较强,其试验条件更接近生产实际而应用价值较大;其不足之处是无法进一步分析出维持需要、肌肉生长和羽毛生长各部分需要量。

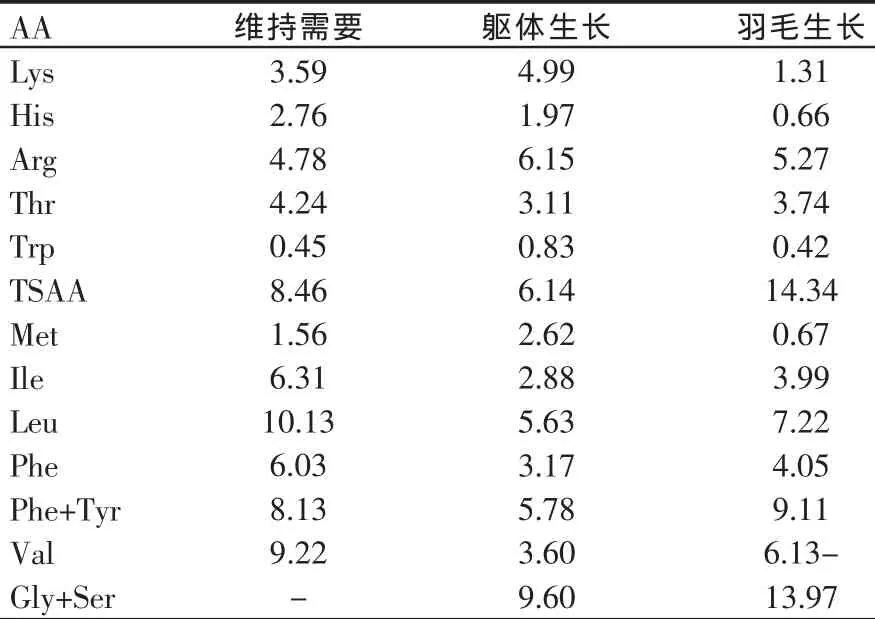

贺建华(1994)采用体氨基酸成分分析法,分别确定了天府肉鸭维持需要、躯体生长和羽毛生长各部分蛋白质所需的氨基酸模式(见表4),可见机体各部分氨基酸需要量的绝对数量和比例均存在较大差异。与躯体生长所需氨基酸相比,羽毛生长所需赖氨酸和组氨酸大幅降低,而所需含硫氨基酸、缬氨酸、异亮氨酸等大幅增加。肉鸭躯体蛋白质和羽毛蛋白质的AA组成基本上无性别和年龄差异。“肉鸭的蛋白质生长只是数量上的增加,组成体蛋白质的AA模式保持不变”的假设基本成立。

表4 肉鸭各部分蛋白质需要的氨基酸模式(占蛋白质%)

陈正玲(2001)以天府肉鸭为研究对象,基于以可消化氨基酸(DAA)为基础的玉米-豆粕型日粮,采用了几种方法测定肉鸭的理想蛋白质氨基酸模式(IPAAP)。试验结果表明(见表5):①用AA部分扣除法测定的生长前期(0~3周)肉鸭的IPAAP是可靠的,饲料AA消化率的差异对AA部分扣除法确定的IPAAP无明显的影响,AA部分扣除法确定的模式可能更接近肉鸭实际的IPAAP。②在成年肉鸭上差量法测定的内源AA排泄量更具有实际意义。③机体AA成分分析法确定的肉鸭IPAAP、不同的维持+生长析因法确定的肉鸭IPAAP与AA部分扣除法所测定模式有一定的差别。除Thr和Arg外,不同方法确定的其余几种AA的模式均较接近。其中Thr和Arg的差异较大,有必要进一步研究。王勇生(2005)采用部分扣除法进行研究,结果表明,北京鸭育雏期理想蛋白氨基酸模式为 Lys: Met: Trp: Thr: Ile=100: 42: 22:38: 48,Thr比例也较低。

表5 不同方法测定的氨基酸模式(%)

陈邦云(2004)通过3个试验,在接近实际饲养生产和采用配合饲粮的条件下,比较4套不同必需氨基酸模式(EAAP)对肉鸭生产性能、氮沉积的影响,确定了肉鸭两个生长阶段适宜的EAAP。结果表明:在饲粮能量(0~14 d,2900 kcal/kg;15~42 d,2612 kcal/kg)、CP(0~14 d,19%;15~42 d,14.7%~15%)和可消化赖氨酸(DLys)(0~14 d,0.89%;15~42 d,0.66%)的条件下,肉鸭适宜 EAAP 分别为:0~14 d:DLys 100%;DMet 48%;DMet+Cys 82%;DTrp 27%;DThr 66%;15~42 日龄:DLys 100%;DMet 44%;DMet+Cys 80%;DTrp 23%;DThr 67%。

总结前人研究,至少以下因素影响肉鸭的IP模式:①肉鸭的品种与日龄;研究表明,肉鸭对饲料AA的真消化率有随日龄增加呈上升的趋势,仔鸭对玉米、豆粕中的 His、Thr、Tyr、Val、Met、Ile 的真消化率均显著或极显著低于成年鸭(陈正玲,2001);②氨基酸模式的表达基础;采用可消化氨基酸为表达基础已是必然趋势;③氨基酸利用率的测定方法;④饲粮类型和营养水平;⑤温度等环境条件和肉鸭的实际采食量等。

3.2 几种必需氨基酸的适宜水平

王勇生(2005)采用 3×3×3设计,研究了肉鸭饲粮(CP:20.3%;ME:12.51 MJ/kg)中苏氨酸、异亮氨酸和色氨酸的适宜水平,发现在0.7%~0.9%范围内苏氨酸水平显著影响15~21 d采食量和21 d血清尿酸浓度,而异亮氨酸水平对各项指标影响未达显著,色氨酸0.25%~0.35%范围内显著影响15~21 d料重比;推荐0~21 d饲粮中Ile、Thr和Trp水平应分别低于0.7%、0.7%和0.25%。韩旭峰等(2009)采用剂量效应法研究确定 1~14 d北京鸭色氨酸的需要量为0.22%~0.23%。刘宛青(2009)采用剂量效应法研究,结果表明0~14 d和15~35 d肉鸭饲粮的可消化赖氨酸适宜水平分别为0.95%和0.77%;0~14 d和15~42 d肉鸭饲粮的可消化蛋氨酸适宜水平为0.45%和0.32%。

4 结语

随品种选育发展,肉鸭生长速度加快,生产上常见饲粮可能无法充分发挥其生长潜力,达到最佳的饲料转化效率。提高肉鸭饲粮蛋白在机体内的利用与沉积效率是提高饲料转化效率的主要途径,因此研究饲粮为肉鸭提供适宜的蛋白质(氨基酸)水平、能蛋比和基于DAA的IP模式既重要也必要。生产中广泛使用杂粕型饲粮,然而杂粕原料肉鸭可消化氨基酸数据库建设研究与生产需要也还有较大差距,对于IP模式应用的精准有较大影响。此外,前人一些研究结果差异较大(如苏氨酸适宜水平和比例),针对这些问题值得进一步开展研究。

[1]Fan H P,M.Xie,W.W.Wang,et al.Effects of dietary energy on growth performance and carcass quality of white growing pekin ducks from two to six weeks of age [J].Poultry Science,2008,87:1162-1164.

[2]陈邦云.肉鸭适宜必需氨基酸模式的研究 [D].四川农业大学,2004.

[3]陈正玲.不同方法确定肉鸭理想蛋白氨基酸模式的比较研究[D].四川农业大学,2001.

[4]哈志刚,金明昌,吴勇,等.肉鸭全价饲料适宜营养水平的研究[J].四川畜牧兽医,1999(12):19-20.

[5]韩旭峰,高玉鹏,侯水生,等.1~14日龄北京鸭色氨酸需要量的研究[J].中国饲料,2009(22):22-23.

[6]何大乾,,龚绍明,郁怀丹,等.樱桃谷超级肉鸭SM2肉用性能与能量和蛋白质水平研究[J].上海农业学报,2004,20(2):97-101.

[7]贺建华,王康宁.肉鸭生长期饲粮养分适宜浓度范围的研究[J].畜牧兽医学报,1994,25(4):311-316.

[8]黄世仪,周中华.樱桃谷肉鸭饲粮适宜蛋白能量水平与补偿生长的研究[J].中国畜牧杂志.1995,31(5):13-15.

[9]刘宛青.肉鸭日粮中可消化蛋氨酸和赖氨酸需要量的研究[D].华中农业大学,2009:29-53.

[10]刘毅,程延锦.樱桃谷肉用仔鸭不同饲养阶段及饲粮养分浓度研究[J].中国饲料,1996(3):14-15;

[11]刘永前,周安国,杨凤,等.饲粮蛋白质水平对生长肉鸭整体蛋白质周转率的影响[J].四川农业大学学报,1996(S1):16-19.

[12]王勇生,侯水生,刘福柱,等.0~21日龄北京鸭色氨酸、苏氨酸、异亮氨酸需要量的研究 [J].西北农林科技大学学报 (自然科学版),2005,33(7):25-30.

[13]杨景哲,季文彦.日粮粗蛋白水平及添加蛋氨酸对樱桃谷肉鸭育肥的影响[J].辽宁畜牧兽医,1994(6):9-12.

[14]赵健楠,高玉鹏,侯水生,等.不同能量与蛋白质水平对生长前期北京鸭生产性能的影响[J].中国饲料,2009(13):18-21.

[15]郑诚.樱桃谷肉鸭0~3周龄饲粮的能量和粗蛋白质水平的研究[J].国外畜牧学:猪与禽,1991(6):53-54;

[16]周安国,漆良国,刘永前.日粮粗蛋白水平对肉鸭生长和体组成影响的研究[J].四川农业大学学报,1995(03):12-16.

[17]周中华,王林全.天府大型肉鸭新品系及其杂种肉用性能的研究[J].中国畜牧杂志,1995,31(3):10-13.