马铃薯渣熟料发酵生产SCP饲料关键工艺技术的研究

2011-06-08刘陇生贠建民王国栋

刘陇生 郭 斌 贠建民 黄 杰 王国栋

马铃薯淀粉是甘肃省乃至整个西北地区淀粉加工业的主要产品,资源较丰富[1-2]。马铃薯渣是制粉后的残渣,主要含粗纤维、粗淀粉等多糖类物质,蛋白质含量仅4.6%~5.5%[3-5]。近年来,随着食品工业的发展,每年生产的淀粉渣达百万吨以上。对这些废渣的利用仅仅局限于鲜渣和晒干后直接作为饲料,饲料蛋白质含量低(5.32%),粗纤维高达14.6%,营养含量比较低,适口性差,饲料喂养效果差,利用率低,储存不方便,常引起霉烂变质,从而造成资源的极大浪费和严重的环境污染。我国是一个饲料(尤其是蛋白饲料)严重短缺的大国,每年都需要大量进口一些菌体蛋白以补充不足,因而这是食品加工行业中十分突出且亟待解决的问题[6-9]。据此,本试验以提高马铃薯渣的蛋白质含量、营养价值和降低生产饲料设备要求为目的,采用微生物固态发酵技术,熟料发酵的方式,利用马铃薯渣为主原料,以麸皮、蚕豆秸秆粉等为辅料,选用多菌体协生,经蒸煮、糖化、发酵、干燥、粉碎等一系列工艺,研制马铃薯渣菌体蛋白质饲料并进一步完善其工艺过程[10-13]。先后进行了生产工艺的确定,培养基筛选试验,单菌种配方试验,发酵菌种筛选试验,多菌协生发酵菌种配比试验,培养条件试验等,并分别对所生产饲料产品的蛋白质、粗纤维、粗灰分等成分进行了测定分析,以作为研制蛋白饲料的依据,旨在为马铃薯淀粉渣的开发利用提供进一步基础性资料和参考,并为解决治理农产品加工业的废料堆积、环境污染和生产工艺的可行性操作等提供一定的参考。

1 材料和方法

1.1 材料与试剂

1.1.1 原料

马铃薯渣、蚕豆秸秆粉:均由甘肃康乐绿色食品厂肉牛育肥基地提供;大片麸皮:市售。

1.1.2 菌种

白地霉(Geotrichum Candidum)、产朊假丝酵母(Candida Utilis)、黑曲霉(Aspergillus Niger)、酿酒酵母(Saccharomyces Cerevisiae),均购于中国工业微生物菌种保藏管理中心。

1.1.3 主要试剂

无水硫酸铜、氢氧化钠、酒石酸钾钠、盐酸、硫酸、无水硫酸钠、乙醚、尿素、硫酸铵等。以上试剂均为化学纯。

1.2 仪器设备

电热恒温培养箱(北京市永光明医疗仪器厂生产),CS101-1A型电热鼓风干燥箱(中华人民共和国重庆实验设备厂生产),SW-CJ-1FD型单人单面净化工作台(苏州净化设备有限公司生产),手提式不锈钢蒸汽消毒器(上海三申医疗器械有限公司生产),HH-4数显恒温水浴锅(江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司生产),SK-71摇床,凯氏定氮仪。分析天平、坩埚、电热板、量筒、三角瓶、容量瓶、移液管、玻璃珠、滴定管、大试管等。

1.3 试验方法

1.3.1 培养基

1.3.1.1 PDA培养基

马铃薯去皮,切成小块,称取100 g,加水约400 ml,煮沸30 min;用纱布过滤,加葡萄糖10 g和琼脂10 g,于0.1 MPa压力下灭菌30 min,备用。

1.3.1.2 麦芽汁培养基

粉碎后的大麦芽100 g,加60℃的水400 ml,于58~65℃下糖化3~4 h,直至用碘液测定糖化液无蓝色反应为止,将糖化液用4~6层纱布过滤,于0.1 MPa压力下灭菌30 min,备用。

1.3.2 菌种培养

1.3.2.1 斜面培养

采用麦芽汁琼脂培养基和PDA固体斜面培养基。其中,前者用于酿酒酵母的活化,后者用于活化黑曲霉、白地霉及产朊假丝酵母,均在28~30℃下培养3 d。

1.3.2.2 糖化菌种曲培养

以麦麸为原料,制成三角瓶固体扩大菌种,(28±1)℃培养3 d,直至孢子成熟为止,备用。

1.3.2.3 发酵菌种子培养

白地霉液体菌种培养:培养基成分(质量分数,%)为(NH4)2SO40.5、MgSO4·7H2O 0.04、C6H12O63、KH2PO40.2,pH值5。在121℃下灭菌30 min,接种斜面菌种后温度控制在(28±1)℃,转速 100~150 r/min条件下摇床振荡培养48 h,备用。

假丝酵母液体菌种培养:以10°Be′麦芽汁(经糖化过滤)为培养液,接种斜面菌种后在(26±1)℃,转速100~150 r/min,摇床振荡培养 24 h,备用。

酿酒酵母液体菌种培养:以10°Be′麦芽汁(经糖化过滤)为培养基,接种斜面菌种,小三角瓶摇床(26±1)℃,转速100~150 r/min条件下摇床振荡培养24 h,备用。

1.3.3 测定方法

纤维素的测定[14]:酸性洗涤纤维测定法(GB 12394—90)。粗蛋白测定[14]:半微凯氏定氮法(GB 5009.5—2003)。碳水化合物测定[14]:酸水解、斐林氏容量法(GB5009.9—85和GB5009.7—85)。

粗灰分测定[14]:采用重量法测定。

pH值测定[14]:采用pHS-3C型酸度计。

水分测定[14]:采用直接干燥法测定。

2 结果与分析

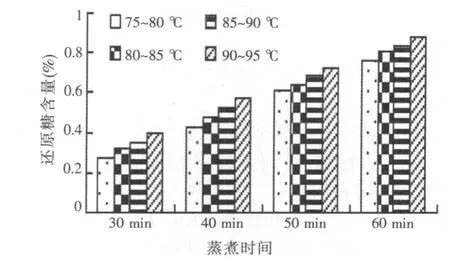

2.1 工艺流程的确定

为了解不同蒸熟程度对原料的糖化效果影响以及降低试验设备要求和节约能耗,从而达到降低成本的目的。在蒸料这一工艺环节上,本试验已确定最佳工艺流程中蒸料环节适宜条件:

①蒸煮时间:a.30 min、b.40 min、c.50 min、d.60 min;

②蒸煮温度:a1.75~80 ℃、b1.80~85 ℃、c1.85~90 ℃、d1.90~95 ℃。

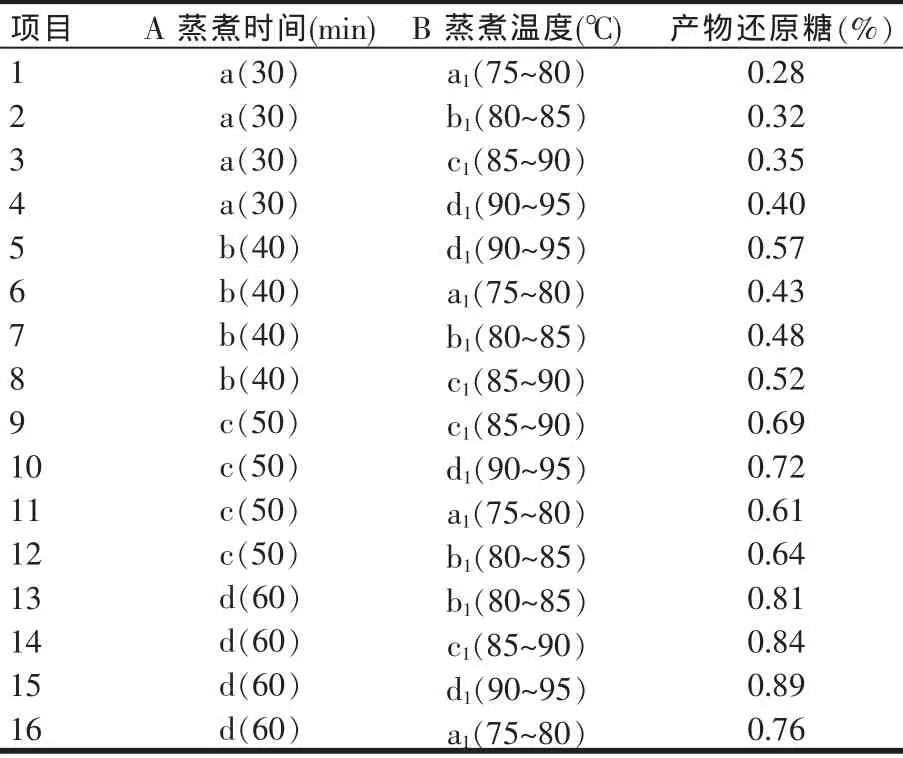

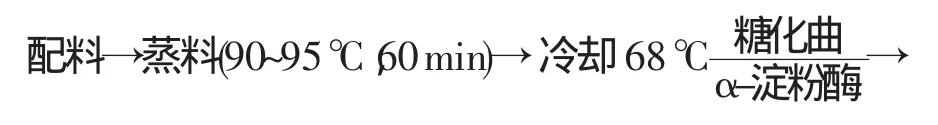

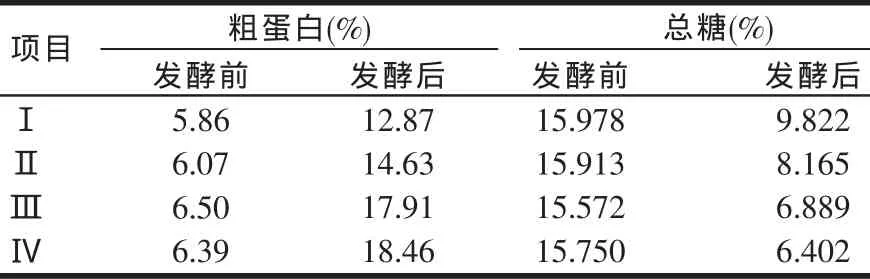

根据设计,研究原料在不同条件下的蒸料试验,结果见表1、图1。

表1 最佳蒸料工艺确定的条件与结果

表1结果显示,优选方案:蒸煮时间为1 h,蒸煮温度为90~95℃。

图1 随蒸煮时间变化,蒸煮温度对产物还原糖含量的影响

2.2 培养基配方初步筛选试验(采用白地霉单菌种发酵法)

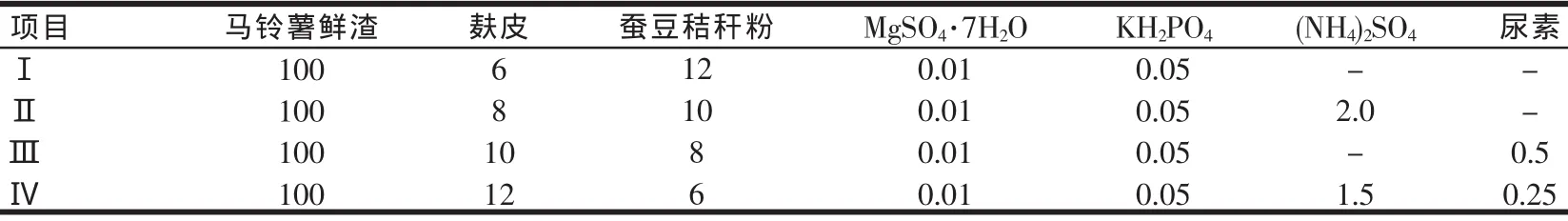

2.2.1 固体发酵培养基设计(见表2)

马铃薯淀粉加工业排放的鲜渣,含水量高达85%以上,经在渣池内堆放依靠自身重量经栅栏滤膜挤压粗过滤2~3 d,含水量可降至75%左右,作为菌体蛋白饲料发酵用鲜渣。再拌入10%麦麸和8%蚕豆秸秆粉作为吸水性辅料后,即可调节物料含水量在65%左右,再经调整C/N比值和矿质营养后,采用固态发酵工艺技术生产菌体蛋白饲料。

表2 马铃薯渣固态发酵培养基(g)

培养基中的营养物质,如:碳源、氮源、C/N比[100:(0.5~2)]、无机盐等物质的适当与合理是保证微生物生长繁殖的重要条件[9]。为探寻一个合适本试验供发酵微生物发挥其优势,提高蛋白质含量的理想培养基,采用上述确立的工艺,以白地霉单菌种发酵法进行培养基初步筛选试验,结果见表3。

表3 白地霉单菌种初步筛选配方试验结果

表3结果显示:白地霉在以上4种配方中均可生长,但以补充尿素,(NH4)2SO4为氮源的配方较好,其中尤以添加尿素的效果最佳。

由于配方1中没有补充氮源,因此蛋白质提高率较低,在发酵过程中没有充分利用,故应淘汰。

2.2.2 马铃薯渣SCP发酵菌种筛选及培养条件研究

按L9(34)和L4(23)正交设计,分别研究3种菌种在不同培养基组成,发酵时间及接种量条件下对原料基质中蛋白质含量变化的影响。

2.3 白地霉最佳发酵条件筛选

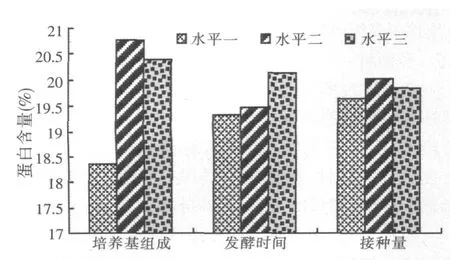

根据L9(34)三因素三水平正交设计,研究白地霉在不同条件下的发酵试验,结果见表4。

表4 白地霉适宜发酵条件和结果[L9(34)]

表4结果显示,以白地霉单菌发酵时影响产物蛋白含量的主次因素顺序为:培养基组成>发酵时间>接种量,其极差R分别为2.407,0.810和0.386。优选方案培养基组成为Ⅲ号,发酵周期为96 h,接种量为10%。

通过对表4试验结果的极差分析和图2可以看出。

图2 各因素与水平对蛋白含量的影响

2.3.1 不同培养基组成的影响

白地霉能在以马铃薯渣为主的培养基中生长,经其代谢作用,渣基中粗蛋白含量均得到一定程度的提高。同时也可以看出,不同的基质组成是影响蛋白质含量提高率最重要的因子,培养基组成间的极差R为2.407。其中Ⅲ号配方的粗蛋白含量最高,为20.759%(平均值),因此Ⅲ号配方为理想配方,即马铃薯渣中补充一定量的尿素时,可获得较高的蛋白含量;Ⅳ号配方为20.402%(平均值),相比Ⅲ号略为逊色;Ⅱ号配方仅为18.352%(平均值),是三种配方中最低的。

2.3.2 不同发酵时间的影响

培养时间对蛋白含量的影响虽然略次于培养基质的作用,但仍是影响蛋白质含量提高的重要因子,随着发酵时间的延长,蛋白质含量呈上升趋势,96 h时最高。

2.3.3 不同接种量的影响

在72~96 h的发酵时间内,白地霉单菌种10%的接种量,渣基中蛋白含量最高。

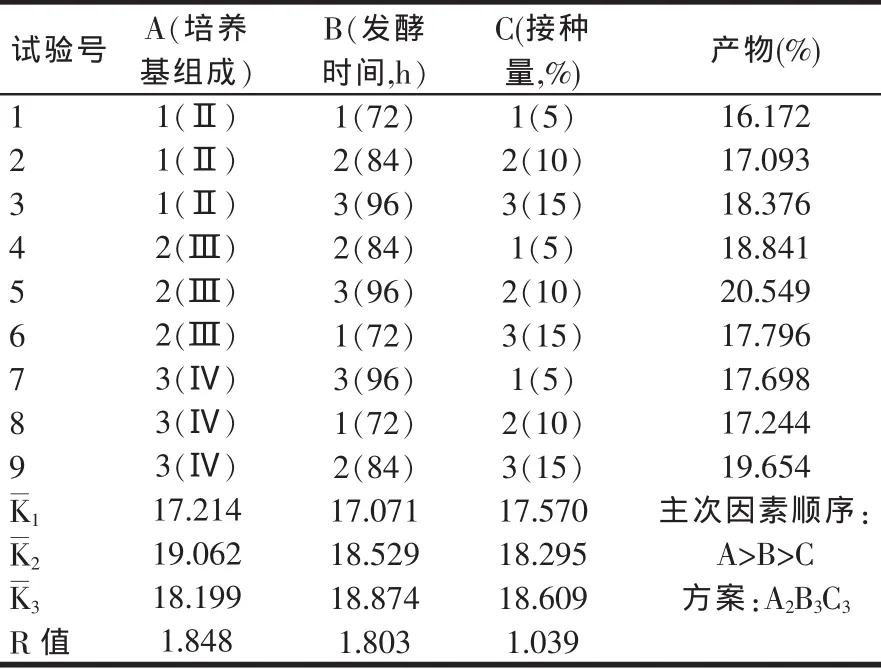

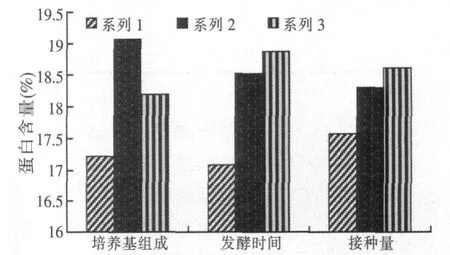

2.4 产朊假丝酵母适宜发酵条件筛选

根据L9(34)三因素三水平正交设计,研究产朊假丝酵母在不同条件下的发酵试验,结果见表5。

表5结果显示,以产朊假丝酵母单菌发酵时影响产物蛋白含量的主次因素顺序为:培养基组成>发酵时间>接种量,其极差R分别为1.848、1.803和1.039。优选方案培养基组成为3号,发酵周期为96 h,接种量为10%。

通过对表5试验结果的极差分析和图3可以看出:

2.4.1 不同培养基组成的影响

产朊假丝酵母能在以马铃薯渣为主的培养基中生长,经其代谢作用,渣基中粗蛋白含量均得到一定程度的提高。同时也可以看出,培养基质是影响蛋白质含量提高的最重要因子。其中Ⅲ号配方的粗蛋白含量最高,为 19.062%(平均值),Ⅳ号配方为 18.199%(平均值);Ⅱ号配方仅为17.214%(平均值),是三种配方中最低的。

表5 产朊假丝酵母适宜发酵条件和结果[L9(34)]

图3 各因素水平对蛋白含量的影响

2.4.2 不同发酵时间的影响

发酵时间是影响产朊假丝酵母发酵的蛋白质含量提高率次重要的因素。前72 h内,微生物利用了速效碳源和氮源,快速生长繁殖,积累了菌体蛋白,而在84 h后,菌体蛋白合成速度趋于减缓,在96 h时积累最多。

2.4.3 不同接种量的影响

在72~96 h的发酵培养时间内,产朊假丝酵母单菌种5%~15%的接种量,随接种量增大渣基中蛋白含量也逐渐升高。15%接种量发酵基质中蛋白含量最高,但与接种量10%间的差异不明显,所以选择接种量10%。

2.5 酿酒酵母适宜发酵条件筛选

根据以上2组正交试验的试验数据显示,Ⅱ号配方的蛋白质含量提高率是最低的,故淘汰Ⅱ号配方,并再次做正交试验,对Ⅲ号配方与Ⅳ号配方做最后一次比较。

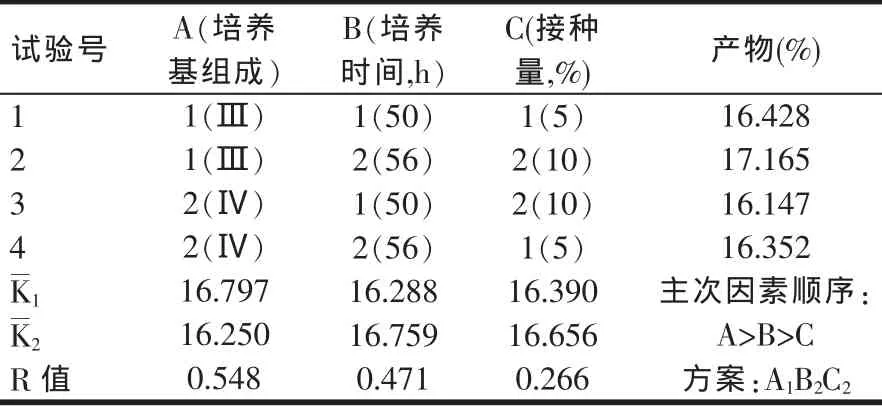

根据L4(23)三因素二水平正交设计,研究酿酒酵母在不同条件下的发酵试验,结果见表6。

表6 酿酒酵母适宜的发酵条件和结果[L4(23)]

表6结果显示,以酿酒酵母单菌发酵时影响产物蛋白含量的主次因素顺序为:培养基组成>培养时间>接种量,其极差R分别为0.548、0.471和0.266。优选方案培养基组成为Ⅲ号,发酵周期为56h,接种量为10%。

2.6 多菌种协生发酵菌种适宜配比的确定

经上述发酵试验证实,不同的菌种均对蛋白质含量具有明显的影响。白地霉的发酵产物虽然蛋白质含量较多,但香味成分不足并且略带霉味,在一定程度上会影响适口性;酿酒酵母的风味最佳,具有醇香和脂香味;产朊酵母次之,既无香味也无霉味。

因此,为改善产品风味,并且保证蛋白质含量有较大幅度的提高,本试验又采用多菌种协生混合发酵技术。根据正交试验结果,综合分析后确定的适宜条件为:以白地霉为主,产朊假丝酵母和酿酒酵母为辅,混合接种,总接种量10%,发酵周期96 h。因此,现设定4种主辅菌配比,发酵产物测定结果见表7。

表7 混合菌种不同配方比对产品组成及风味的影响

表7结果显示:蛋白质提高程度排列次序为:b>c>d>a;产品风味除a组略带霉味外,其余3组均良好。可见,b组样接种配比为最佳组合,即白地霉:产朊假丝酵母:酿酒酵母=8:1.5:0.5

3 结论

①本试验采用的高含水量马铃薯鲜渣与吸水性物质辅料拌和配料,固态发酵菌体蛋白技术,较好地解决了以往采用干渣发酵过程,原料鲜渣脱水干燥困难的问题,不仅达到了饲料生产节水的效果,还可减少废水排放,具有重要环保价值和意义。马铃薯淀粉加工业排放的鲜渣,含水量高达85%以上,经在渣池内堆放依靠自身重量经栅栏滤膜挤压粗过滤2~3 d,含水量可降至75%左右,作为菌体蛋白饲料发酵用鲜渣,再拌入10%麦麸和8%蚕豆秸秆粉作为吸水性辅料后,既起到调节物料含水量适宜(在65%左右),同时又改善了鲜渣原有的粘稠组织状态,使之疏松透气,更适合于好氧固态发酵对基质的要求。

②常压蒸煮是本工艺流程的另一个关键技术环节之一。从试验结果来看,蒸煮时间越长(30 min~1 h),蒸煮温度越高(75~95℃),产物还原糖的含量越高,这说明加热是影响产物还原糖含量的一个重要指标。相较于高压蒸煮,节约了蒸煮的能量消耗,降低了生产饲料的设备要求,达到了降低成本的目的。

③本试验所用的1株糖化菌,3株SCP菌,即黑曲霉、白地霉、产朊假丝酵母、酿酒酵母,均可在马铃薯渣中良好生长,其中以白地霉为最佳,不论是单独接种还是混合发酵,均表现出较大蛋白提高率,其余菌种也都显示出一定程度的蛋白提高率,这三个SCP菌株的平均蛋白提高率分别为:白地霉为20.370%,产朊假丝酵母为18.964%,酿酒酵母为16.737%。在28℃,多菌种协生发酵96 h,薯渣中蛋白含量从发酵前薯渣中的6.50%提高到发酵产物中的21.98%。

19篇,刊略,需者可函索)