吉林省节水管理评价指标体系构建研究

2011-05-31张立民池建军

孙 杰,张立民,池建军

(1.吉林省水文水资源局,吉林 长春 130026;2.中水北方勘测设计研究有限责任公司,天津 300222)

吉林省人均水资源不足全国平均水平的2/3,且时空分布不均,水质污染严重,由此形成的水资源短缺已经成为制约吉林省经济发展和社会进步的重要因素,所以必须建设节水型社会,解决干旱缺水、资源型缺水、污染型缺水等问题。节水型社会建设涉及经济社会发展与人口、资源、环境等各个方面,因此,为及时掌握节水型社会建设的进程,对吉林省的节水型社会建设进行评价,需构建能系统、全面、科学地反映节水型社会建设的进展的指标体系,及时分析、总结节水型社会建设工作中的薄弱环节,明确工作重点,加强对节水型社会建设的指导,促进节水型社会建设工作的深入开展。

1 吉林省节水工作进展

1.1 节水工作进展

2010年吉林省万元GDP用水量从2005年的263.77 m3/万元下降到328 m3/万元,农业灌溉水利用系数达到0.52以上;工业用水重复利用率提高到75%,工业万元增加值综合用水量降低到82 m3/万元;城镇生活节水器具普及率提高到75%,城市供水管网漏失率下降到23.1%。

1.1.1 节水型社会管理体系建设

吉林省各级政府明确了水行政主管部门负责节约用水工作职能,省厅在全国率先设立了专职节水处,各地都设立了节约用水管理机构,四平、白山和辽源三个市实行了水务统一管理,为开展节水型社会建设提供了有力的组织机构保障。

在制度建设方面,除了严格执行国家制定的水资源管理和节约用水的相关制度外,经省人民代表大会常务委员会通过《吉林省节约用水条例》,明确了节约用水工作的职能,确定省人民政府水行政主管部门负责全省节约用水、计划用水的组织实施和监督管理。整合了现有节水管理立法资源,对农业节水工程、技术、灌溉用水及农业节水等方面也进行了阐述。对地方标准《用水定额》进行修订,修订后的定额包括148个行业、564个定额值。根据《中华人民共和国水法》,由省人事厅和水利厅联合制定,经省政府出台了《吉林省节约用水奖评审管理办法》。

1.1.2 经济结构体系调整

吉林省充分发挥中部地区的区位和产业基础等优势,进一步优化产业结构。粮食生产能力达到278亿kg水平,农产品加工业成为新的支柱产业,工业比重逐年提高,主要产业竞争力不断增强。三次产业比重从2005年的16.8∶44.4∶38.8 调整为 2010 年的 12.1∶52.0∶35.9。

1.1.3 工程技术体系建设

吉林省农业节水重点工程主要开展了海龙、永舒榆等8座大型灌区的节水配套改造和星星哨、南崴子等8座中型灌区的节水配套改造工程建设,完成了四平金士百啤酒、公主岭黄龙食品有限公司、吉春制药、北方纸业以及鸿发化工等企业的节水技术改造,工业用水循环利用率提高到了75%。在四平、长春、吉林市进行城市供水管网改造,城镇供水管网漏损率降至23.1%。

1.1.4 社会行为规范体系建设

各地坚持利用世界水日、中国水周和结合日常工作,充分发挥报纸、杂志、电视、广播、网络等媒体作用,广泛开展了各种形式的宣传教育活动,加强水资源节约的教育培训工作,倡导节俭文明的生活方式,在全社会形成“节约光荣,浪费可耻”,自觉参与节水的良好社会风尚,增强了全社会的节水意识,使广大群众普遍接受和积极参与节水型社会建设。

1.1.5 试点建设

2004年吉林省首先确定了长春、吉林、四平、辽源、图们、延吉6个省级节水型社会建设试点。2006年以后四平、长春、辽源、延吉先后被水利部列为第二批、第三批和第四批国家级试点。这些试点地区努力探索,积极实践,做了大量工作,积累了许多经验,巩固现有试点成果,深入探索不同水源条件、不同经济发展水平地区建设节水型社会的模式与途径。

1.2 存在的主要问题

1)节水法规体系不完善。随着社会经济发展对水资源需求提出的新要求,以及最严格水资源管理制度和《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》文件要求,突显出吉林省节水法律法规还未形成系统的配套法规体系,只是在粗犷的执行国家条例,还需亟待出台相应配套的实施细则和管理办法。

2)节水管理体制机制不健全。吉林省水资源管理体制、水务一体化改革程度还有待于提高,大部分市(州)还未实现城乡水资源统一管理,未建立统一的节水机构。节水动力不强,联动机制亟待加强,节水缺乏强有力的政策压力、投资拉力和产生足够效益的动力。

3)节水投入不足,硬件设施建设滞后。由于供用水基础设施差,需要投入多,加之经济欠发达,财力困难,使许多农业、工业、生活服务业和基础设施项目尚未如期开展配套改造建设。大中型灌区配套任务繁重,多数城市供水管网老化,取用水计量设施安装率较低,水资源监测能力较差,省界断面及一些取水口等监测站网密度不足,很难控制必要的取用水情况。

4)全民节水意识有待提高。通过“十一五”的节水宣传,吉林省全民节约用水的意识已经有了很大提高,一些用水大户企业也增加了对污水处理设备的投入。但一些特殊行业的部分从业者对节水重视程度并不高,个别行业经营者节水方面意识淡漠,没有按照规定安装循环水设备。

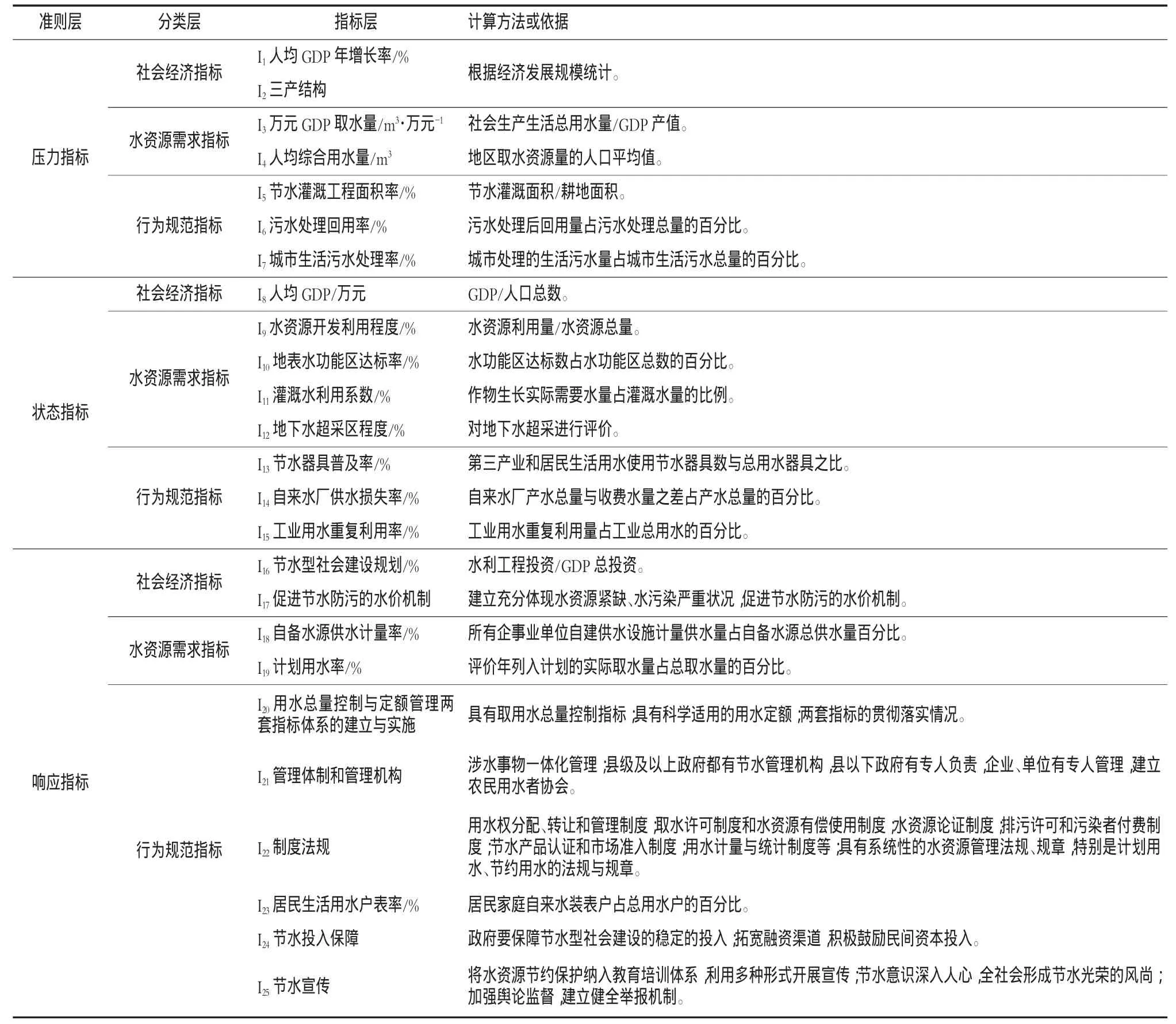

表1 节水管理评价指标体系指标

2 节水管理评价指标体系构建

2.1 总体思路

节水管理评价指标体系构建的总体思路:一是全面反映节水型社会建设和节水管理的主体内容;二是符合节水型社会建设和经济社会发展的总体要求;三是以促进用水效率和效益的提高为重点。

节水型社会建设战略任务是四大体系的建设:即建立以总量控制和定额管理相结合的水资源管理制度体系(核心);建立与区域水资源承载能力相协调的经济结构体系;建立与水资源优化配置相适应的节水工程和技术体系;完善公众自觉节水的社会行为规范体系。指标体系在宏观上要能反映水资源利用和可持续性,在微观上也要反映不同时期的节水水平。通过构建节水管理指标体系,全面反映节水型社会建设节水管理发展、反映分阶段量的评价指标,找到节水管理中存在的问题,科学评价节水管理工作,促进建设节水型社会,保障经济社会的又好又快发展。

2.2 体系架构

根据水利部《节水型社会建设评价指标体系(试行)》,结合吉林省水资源及节水工作的实际,下面采用P-S-R结构模式,从吉林省节水型社会建设受胁迫角度提出由压力指标、状态指标与响应指标构成的节水型社会建设评价指标体系。建立的指标体系划分4个层次:

1)目标层(T)。节水型社会建设的总体目标是以水资源的高效和永续利用为前提,在兼顾公平的情况下促进社会经济、生态环境和资源的协调发展,建设吉林省资源节约、环境友好型社会。

2)准则层(R)。确保总体目标实现的主要层次,分为压力指标(R1)、状态指标(R2)、响应指标(R3)3个指标:压力指标反映社会和生态环境所面临的压力,阐明社会及生态环境所承受压力的程度;状态指标指示社会及生态环境的现状,反映经济社会系统环境在各种自然、人为等因素综合作用下所处的状态;响应是指政府或有关部门等为防止社会及生态环境恶化,水资源短缺、生态环境恶化对社会经济发展及人民生态造成的随时和破坏而采取的措施和对策。

3)分类层(C)。综合分析吉林省实际,结合节水型社会建设中节水管理指标体系所涉及的范畴,将指标体系按照社会经济指标、水资源需求指标和行为规范指标3个指标分层。

4)指标层(I)。节水管理指标体系按社会经济指标、水资源需求指标和行为规范指标3个分类型构建指标体系图及相应表格。

2.3 节水管理评价指标体系

节水管理指标体系的构建,采用P-S-R(压力-状态-响应)模式,按照指标体系架构,构建吉林省节水管理评价指标体系,共计25个指标。其中,压力指标7个,状态指标8个,响应指标10个,具体指标见表1。

3 建议

1)加快水务一体化改革,实行水资源统一管理。省节水办对全省节水工作发挥了重要指导和协调作用,各级地方政府应把节水作为的一项重要职责,建立统一的强有力的协调领导机构,并赋予必要的管理权限,使其成为跨部门、具有制定政策、部门协调和行政监督能力的有职有责的实体,并协调、促进其他部门对节水工作的积极支持和配合,形成合力,建设节水型社会。

2)加强宣传教育,提高全社会节水意识。建议将节水作为一项基本国策,加大宣传力度,利用新闻媒体、公益性广告、宣传专栏等各种形式进行广泛、深入、持久的宣传教育,让公众清醒地认识潜在的水危机,理解水资源可持续利用的重要性,强化节约用水的自觉性。

3)加强基础研究,建立节水型社会建设评价指标体系和评价方法。在水资源综合规划基础上,尽快建立并实施用水总量控制与定额管理相结合的指标体系。在本指标体系的基础上,通过专题研究,建立一整套节水型社会建设评价指标体系及相关评价方法,根据不同区域和地域的特点、水资源状况和经济社会发展情况,确定相应的节水指标评价标准,形成一套较规范、完整的节水评价指标体系,对吉林省节水型社会建设成效进行科学、客观、公正地评价。