中国在我墙上

2011-05-30王鼎钧

王鼎钧

你用了三页信纸谈祖国山川,我花了一个上午的工夫读中国全图。中国在我眼底;中国在我墙上。山东仍然像骆驼头,湖北仍然像青蛙,甘肃仍然像哑铃,海南岛仍然像鸟蛋。蒙古这沉沉下垂的庞然大胃,把内蒙古这条横结肠压弯了,把宁夏挤成一个梨核。经过鲸吞以后,中国早已不像秋海棠的叶子。第一个拿秋海棠的叶子作比喻的人是谁?他是不是贫血、胃酸过多而且严重失眠?他使用的意象为什么这样纤弱?我从小就觉得这个比喻不吉利。我太迷信了吗?

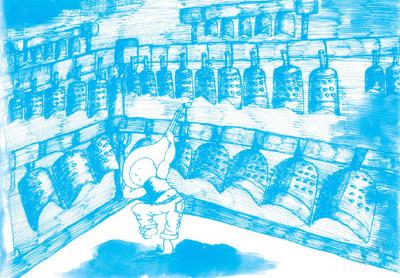

我花了整整一个上午。正看反看,横看竖看,看疆界、道路、山脉、河流,看五千年,看十亿人。中国,蚌壳一样的中国,汉瓦一样的中国,电子线路板一样的中国。中国啊,你这起皱的老脸,流泪的苦脸,硝镪水蚀过、文身术污染过的脸啊,谁够资格来替你看相,看你的天庭、印堂、沟洫、法令纹,为你断未来一个世纪的休咎?咳,我实在有些迷信。

地图是一种缩地术,也是一种障眼法。城市怎能是一个黑点,河流怎能是一根发丝,湖泊怎会是淡淡的蛀痕,山岳怎会是深色的水渍。太多的遮掩,太多的欺瞒。地图使人骄傲,自以为与地球对等,于是膨胀自己,放大土地,把山垫高,把海挖深,俨然按图施工的盘古。每一个黑点都放大,放大,放大到透明无色,天朗气清,露出里巷门牌,让寻人者一瞥看清。出了门才知道自己渺小,过一条马路都心惊肉跳。这个上午我沉默,中国也沉默,我忙碌,中国稳坐不动,任我神游,等我精疲力竭。

现在,在我眼前,中国是一幅画。我在寻思我怎么从画中掉出来。一千年前有个预言家说,地是方的,你只要一直走,一直走,就会掉下去。哥伦布不能证实的,由我应验了。看我走过的那些路!比例尺为证,脚印为证。披星戴月,忍饥耐饿,风打头雨打脸,走得仙人掌的骨髓枯竭,太阳出血,驼掌变薄。那些里程、那些里程呀,连接起来比赤道还长,可是没发现好望角。一直走,一直走,走得汽车也得了心绞痛。

我实在太累,实在希望静止,我羡慕深山里的那些树。走走走,即使重走一遍,童年也不可能在那一头等我;走走走,还不是看冬换了动物,夏换了植物,看最后的玫瑰最先的菊花,听最后的雁最先的纺织娘。四十年可以将人变鬼、将河变路、将芙蓉花变断肠草。四十年一阵风过,断线的风筝沿河而下,小成一粒沙子,使我的眼红肿。水不为沉舟永远荡漾,漩涡合闭,真相沉埋,千帆驶过。我实在太累、太累。

说到树,那天在公园里我心中一动。蟒蛇一样的根,铁柱石雕一样的根,占领土地,竖立旗帜。树不用寻根,它的根下入泉壤,上见青云,树即根、根即是树。除非砍伐肢解,花果凋零,躯干进锯木厂,残枝堆在灶石。那时根又从何寻起,即使寻到了根,根也难救。

我坐对那些树,欣赏他们的自尊自信,很想问他们:生在这里有抱怨没有,想生在山顶和明月握手,想生在水边看自己轮回,讨厌还是喜欢树上那一群麻雀,讨厌还是喜欢树下那盏灯,如何在此成苗,如何从牛蹄缝里活过来,何时学会垄断阳光杀死闲草,何时学会高举双臂贿赂上帝,谁是你的祖先,谁是你的子孙?

湖边还参差着老柳。这些柳,春天用它的嫩黄感动我,夏天用它的婀娜感动我,秋天用它的萧条感动我。它们和当年那些令我想起你的发丝来的垂柳同一族类。它们在这里以足够的时间完成自己,亭亭拂拂,如曳杖而行,如持笏而立,如伞如盖,如泉如瀑,如须如髯,如烟如雨。老家的那些柳树却全变成一个个坑洞。它们只不过是柳树罢了,树中最柔和的,只不过藏几只乌鸦泼一片浓荫罢了!

你很难领会我的意思。我们都是人海的潜泳者,隔了一大段时间才冒出水面,谁也不知道对方在水底干些什么。在人们的猜疑编造声中,我们都想凭一张药方治对方的百病。我怎能为了到峨眉山上看猴子而回去?泰山日出怎能治疗怀乡?假洋鬼子只称道长城和故宫,一个真正的中国人,他的梦里到底有些什么?还剩下几件?中国,伟大的中国,黄河数次改道的中国,包容世界第二大沙漠的中国,却不肯给我母亲一抔土。我不能以故乡为墓,我没有那么大;我也不能说坟墓是一种奢侈品,我没有那么小。我哪有心情去看十三陵。

《旧约》里面有一段话:生有时,死有时;聚有时,散有时。你看,我的确很迷信。

(紫云英摘自花城出版社《台湾散文选》一书,庞 彦图)