道家 “天父地母”隐喻及其生态智慧解读

2011-05-30方丽青吴伟根

方丽青,吴伟根

(1.浙江农林大学 外国语学院,浙江 临安 311300;2.浙江农林大学 科技处,浙江 临安 311300)

人类对生态资源肆无忌惮的挥霍和违背自然的生产方式,导致了生态环境的日益恶化,给人类自己带来前所未有的生态性灾难。如今,人们逐渐认识到,生态的问题,决不仅仅是环境保护的问题,更涉及人的世界观和存在方式[1-2]。西方一些著名学者纷纷将目光投向中国古老而富有智慧的生态哲学思想,尤其是道家思想,试图从中寻求解决人类生态困境之道。因为,与西方现代主客对立的思想传统截然不同的东方智慧——道家思想,向来主张宇宙的整体性和有机性,认为人应尊重天地万物生存发展的自然本性,维护生态环境的和谐,才真正有利于人类的长久生存和发展。中国古代的圣贤们美妙地表达了主体与客体合二为一,人与自然和谐相处的生态哲学态度:“遵从自然规律的人随着道的潮流而流动”[3]。道家对重新端正西方和中国的环境态度是有所帮助的;在建立一种新的对世界的理解上是卓越的[1]。“天父地母”的提法始于 《周易·说卦传》:“乾,天也,故称乎父;坤,地也,故称乎母。”[4]《管子·五行》说:“以天为父,以地为母,以开乎万物,以总一统。”[5]《淮南子·精神训》也把天地喻为父母:“圣人法天顺情,不拘于俗,不诱于人。以天为父,以地为母,阴阳为纲,四时为纪,天静以清,地定以宁”[6],道家经典《太平经》对 “天父地母”与人之间的关系作了具体而生动的叙述:“天者主生,称父;地者主养,称母;人者主治理之,称子。父当主教化以时节,母主随父所为养之,子者生受命于父,见养食于母。为子乃当敬事其父而爱其母。” “道者,天也,阳也,主生;德者,地也,阴也,主养。”[7]这是把具有抽象意义的 “道”与 “德”分别于具象的 “天” “地”对应,并进一步把天喻为父,把地喻为母。 “天父地母”是指宇宙自然界这个大父母,蕴含着重要的生态观点。

1 道家 “天父地母”隐喻分析

隐喻(metaphor)是人类重要的思维方式和语言工作机制。在认知语言学(cognitive linguistics)中一个完整的隐喻一般由 “源域”(source domain)和 “靶域”(target domain)两部分组成。源域往往是我们熟悉的、已知的,靶域往往是不熟悉的、有待理解的。隐喻的理解方式是通过源域理解靶域。隐喻的工作方式是概念映射,映射方式是从源域到靶域[8]。这一映射方式反映了人类认识的基本途径:从具体到抽象。隐喻普遍地存在于人们的各种认知活动中 。 “天父地母”是道家描述人与自然关系的重要概念。从认知语言学角度看来,“天父地母”是一个概念隐喻,“父母”就是源域,“天地”就是靶域。该隐喻的认知力量就在于将源域 “父母”的图式结构映射到靶域 “天地”上,使人们通过源域 “父母”的图式结构,更加清晰地认识靶域 “天地”。该隐喻强调的是 “父母”和 “天地”之间的对应关系,其涵盖的命题解读如下。

1.1 “天地”化生,衣养人和万物

道家以 “父母”为始域,构建有关 “天地”的靶域,将 “父母”生儿育女的功能映射到 “天地”上,使 “天地”概念化为父母,承担着化生和抚养的功能。天地、万物和人之间的关系是家长与子女之间的关系。

老子的 《道德经》在谈到 “道”与万物之间的关系时,认为道生养万物而不有:“生之,蓄之,生而不有,为而不恃,长而不宰,是谓玄德。” “大道泛兮,其可左右。万物恃之而生而不辞,功成而不名有,衣养万物而不为主。……”[9]老子用 “衣养”来形容 “道”的伟大。父母与子女之间才能用 “衣养”,它意味着父母对子女有慈爱之心。子女对父母有尊重和爱戴之情。《道德经》虽无明确提及 “天父地母”,在道家看来,“道”与 “天”是一致的[1]。 “道”在老子那里表现为有情、有性、有血、有肉的人格化了的实体,由 “道”产生出来的天地也是有情、有性、有血、有肉的天地。这就为道家把天、地、人与万物这一有机生态系统喻为一个大家庭作了铺垫。

庄子在 《庄子·达生》篇中明确把 “天地”喻为万物之父母:“天地者,万物之父母也,合则成体,散则成始。”[10]庄子认为:天地父母阴阳和合就能化生万物,若不能和合,万物就会消失。他以非常理智、冷静的态度来解释天地万物的生成变化过程。《太平经》更是明确地指出了 “天地”在生养方面的分工:“天者主生,称父;地者主养,称母。”[7]

1.2 “天地”具有人的 “生理结构”

道家把人体的生命器官图式投射到 “大地”上,使大地的结构与人体的结构形成双向映照,以此来说明大地内部结构和人体结构一样,具有整体性和有机性。

“泉者,地之血;石者,地之骨也;良土,地之肉也。洞泉为得血,破石为破骨,良土深凿之,投瓦石坚木于中为地壮,地内独病之,非一人甚剧,今当云何乎?”[7]用人体的各种器官来比喻大地山川、河流等:地下水喻为地母之血脉,石块喻为地母之骨骼,泥土喻为地母之肌肉。人类取用地下的泉水,就是去地母的血脉,于山中取石就是捣碎地母的骨骼,挖取泥土就是刺穿地母的肌肉。

老子的弟子文子把 “天地”的人格结构描述为:“人受天地变化而生,……头圆法天,足方象地。天有四时、五行、九曜、三百六十日,人有四肢、五脏、九窍、三百六十节(《文子·九守》。”[11]文子看来,天为阳,形状圆,地为阴,形状方,对应人的圆头方足;天有四季,人有四肢;天有五行(木火土金水),人有五脏(肝心脾肺肾);天有九曜[北斗七星(天枢、天璇、天玑、天权、玉衡、开阳、摇光)及辅佐二星(左辅、右粥)],人有九窍(两眼,两鼻孔,一口,两耳,前阴后阴);天有360日(中国农历),人有360个穴位。

本隐喻此刻的命题可以诠释为:自然界与人体相同,是一个有机整体,有机体中的各要素相互平衡才能健康运作,一旦破坏就会造成失衡。

1.3 “天地”具有人的感知和情感

隐喻是从一个概念域向另一个概念域的图式映射,道家的 “天地”不但映射了 “父母”的人格化形象和生理结构图式,而且映射了人的知觉、情感和意志等图式,因此,道家眼中的 “天地”表现出人格困悒,而无从得道其言。……凡人为地无知,独不疾痛而上感天,而人不得知之,故父灾变复起,母复怒,不养万物。父母俱怒,其子安得无灾乎?[7]

可见,“天地”有好恶之心。 “天地”养育人命,人却反过来残害父母:大兴土功,深挖泉水,所以地母常常被人的行为搞得苦不堪言,郁闷不已。天父知后,并降灾于人类。父母俱怒,灾祸频起,人类就不得安宁了。

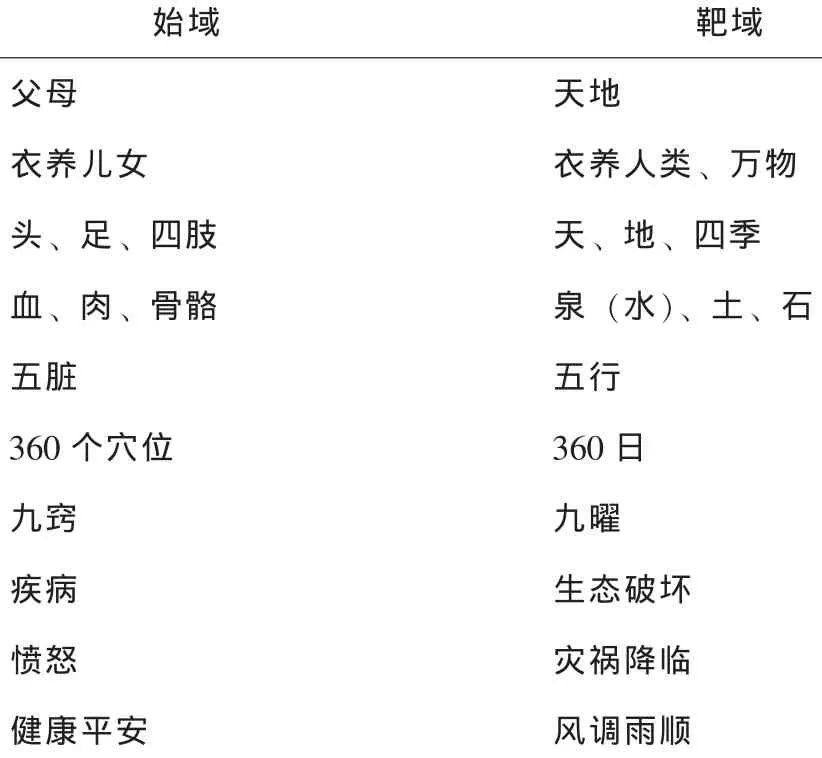

1.4 “天父地母”隐喻映射对应关系

为了更清楚地展示 “天父地母”隐喻的映射关系,我们把该隐喻的始域和靶域之间的映射关系列于表1。意志特征:有感有知,有喜有悲。

“天地之位,如人男女之别,其好恶皆同。天者养人命,地者养人形。今凡贼害其父母。四时之气,天之按行也,而人逆之,则贼害其父;以地为母,得衣食养育,不共爱利之,反贼害之。人甚无状,不用道理,穿凿地,大兴土功,其深者下及黄泉,浅者数丈。独母愁患诸子大不谨孝,常苦忿忿模

2 “天父地母”隐喻的生态智慧

表1 “天父地母”隐喻的始域-靶域映射关系Table1 Source domain (father&mother)and target domain(heaven&earth)

“天父地母”隐喻对于天地自然做了人格化的描述和认定,反映出道家对天地自然的认知,更反映出了实现人与天地自然和谐相处的一种要求。人与自然生态系统的关系通过 “天父地母”隐喻获得了伦理意蕴和神圣性。 “天父地母”隐喻中有诸多可以为现代生态伦理吸收和借鉴的思想智慧。

2.1 天人合一,人与自然的和谐

“天父地母”的隐喻用类比方式和生养关系把天、地、人看成一个密切贯通的整体,来说明天、地、人之间存在着亲缘、平等和依存关系。表达了人与天地自然同源、同构和同类,引申出天人合一,人与自然和谐相处的思想。道家认为:“人与万物都是由元气所生”[2];宇宙的基本质料为 “气”,自然万物是 “气”的不同精神层面的表达。万物在阴阳两气激荡鼓励中,以对立的方式保持和谐。 “天地无人则不立,人无天地则不生”[7],强调天、地、人 “三合同心” “共治一事”。 天、地、人与万物这一有机生态系统是一个大家庭。人类要改变从自然中分化出来后产生的优越感,尊重自然,敬畏自然,逐步与自然相融合,实现人与自然的和谐。从生态学角度看,实现人与自然的和谐,是解决当今生态危机的核心环节。

2.2 对自然生命个体的尊重、敬畏和感念

“天父地母”隐喻反映了 “天地优先”的道家宇宙生成模式,确立了天地始终具有神性,值得尊重、敬畏。道家要求像孝敬父母那样尊重天地,作为天地子女的人类承担着敬重和照看好 “父母”(自然生态系统),及家庭成员(自然万物)的生态伦理责任。人类不能陶醉在 “强者”的欣悦之中,而应该是上苍在人间的代理。恪守天职,像自然呵护人类一样呵护万物,热爱同类,让万物的天性得到自由的伸展和发扬[12]。感念天地自然生态环境对于人类的养育之恩是道家生态伦理的情感基础。

2.3 自然生态系统是有生命活力的整体

道家强调大地内部的水、石、土等诸要素的相互联系。在宇宙这个巨大的系统中,物物相连,天人相通,浑然一体,和谐均衡,万物只有相连而存在,相通而变化,脱离或破坏整体,就会遭到厄运。提倡善待自然,遵从天道,“以万物为刍狗”[9],任凭万物自由生长,顺应自然的规律和本性。这样才能各顺其情,各尽其性,各得自然,各自皆安。

2.4 承负观

承负观可以理解为报应观。道家认为:人行恶以逆天地意,故天地降灾于人。疾病、灾害、失收,是天地向人类传达的警示信息,是天地疾病、愤怒和痛苦的真实表达。人类伤害了天地的和谐秩序,其结果是人类需承受自然灾害的惩罚。“人得生于天,长于地,天地愁苦有病,故作怪变以报其子。天下之灾异怪变万类,皆天地阴阳之变革谈语也。”[7]道家始终用 “人格化宇宙”(anthropo-cosmic)来理解自然。天地就是一个人格化的神圣主题,其主要功能是支配着自然的循环节奏,关注着人类的行为,并给与相应的奖赏或惩罚。各种现象 “天谈地语”,传达了天地对人间所作所为的认同或责难。因此,人类要把承负的真谛铭记于心,担负起保护、流转宇宙间的中和之的责任,善能使万物和谐,解除灾祸。

3 结语

根据认知语言学理论,人类的思维过程是隐喻性的;隐喻借助于意象图式来实现概念域之间的结构映射,图式产生于人类的经验域(domains of experience)[13]。 “天父地母”隐喻是道门中人根据当时的某种经验对于可能出现情况的一种预言,即 “自然生态是一个宏大但又微妙的统一体,肆意破坏自然最终会导致灾难”,并且越来越得到证实。因此,道家追求 “天人合一”,追求人与天地自然之间的和谐。要实现这一目的,首先需要一个正确对待自然万物的态度,道家把宗教激情和对天地自然的理智观察奇妙地结合起来,把天地拟人化为 “天父地母”,以要求人们像孝敬父母那样尊重天地自然,否则会受到“天父地母”的惩罚。 “天父地母”隐喻形象化地表述了人与自然和谐的基本方式:善待自然,遵从天道,不与天地争职。它所表达的生态智慧,对端正人对自然的态度和行为具有重要意义。

[1]韦新良.乡村森林生态适宜性定量评价技术研究[J].浙江林学院学报,2009,26(1):1-6.WEI Xinliang.Quantitafive evaluation of rural forest.ecological adaptability [J].J Zhejiang For Coll, 2009, 26 (1):1-6.

[2]安乐哲,TUCKER M E.道教与生态[M].南京:江苏教育出版社,2008.

[3]张继禹.聆听自然 随道而动:简论道教生态智慧的现代价值[J].中国道教,2009(6):7-10.ZHANG Jiyu.A brief analysis on modern value of the ecological insights of Taoism [J].China Taoism, 2009 (6): 7-10.

[4]陈彭应,赵建伟.周易今注今译[M].北京:商务印书馆,2005:724.

[5]浙江古籍出版社.百子全书:管子[M].杭州:浙江古籍出版社,1998:404.

[6]浙江古籍出版社.百子全书:淮南鸿烈解[M].杭州:浙江古籍出版社,1998:833.

[7]王明.太平经合校[M].北京:中华书局,1997.

[8]刘正光.隐喻的认知研究[M].长沙:湖南人民出版社,2007.

[9]老子.道德经[M].北京:外语教学与研究出版社,1998.

[10]庄子.庄子[M].长沙:岳麓书社,1996:140.

[11]王利器.文子义疏[M].北京:中华书局,2009:138.

[12]项成东.“心为主”隐喻的认知分析[J].语言教学与研究,2010(1):80-87.XIANG Chengdong.The “heart as ruler” metaphor: a cognitive account [J].Lang Teach Linguist Stud, 2010 (1):80-87.

[13]LAKOFF G, JOHNSON M.Metaphors We Live By[M].Chicago: The University of Chicago Press,1980.