新世纪三峡旅游业发展透视

2011-05-24长江三峡旅游发展研究中心课题组

长江三峡旅游发展研究中心课题组

上:西陵峡春色 摄影/魏启扬

长江三峡旅游的发展历程可以划分为前三峡工程阶段、三峡工程建设阶段和后三峡工程阶段。库区生态环境、地质灾害防治、移民安稳致富将成为三峡工程后续工作亟待解决的三个重大问题。自2010年起,长江三峡旅游发展进入后三峡工程阶段,旅游业要充分发挥在促进产业调整、促进文化传承、促进生态文明建设、促进库区和谐等方面的作用,既要与库区移民安稳致富结合起来,积极构建移民参与库区旅游并致富的有效渠道,承担起富民安邦的历史使命;也要与地质灾害防治、生态环境保护结合起来,承担起永葆长江生态文明的时代使命。

下:西陵峡灯影石 摄影/王洪

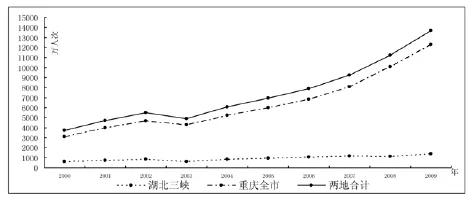

图1 长江三峡历年接待入境游客变化示意图

长江三峡旅游发展历程回顾

作为内河航运为基本特征的旅游方式,长江三峡旅游发展受工程建设的影响十分显著。依据三峡工程兴建对旅游的影响以及长江三峡游客量(仅以入境游客为参考值)的变化(见图1),以三峡工程建设为界点,可把长江三峡旅游发展阶段划分为三个阶段,即前三峡工程阶段(1978~1991年)、三峡工程建设阶段(1992~2009年)和后三峡工程阶段(2010年~)。其中前三峡工程阶段(1978~1991年)旅游产品供给单一,为上海—武汉—重庆之间的长线包船观光游,客源市场以入境旅游为主,表现为稳定增长态势。1978年重庆、宜昌两地接待入境游客不足1000人次,1991年两地合计13.0万人次,年均增幅12.6%。进入三峡工程建设阶段(1992~2009年),受三峡工程建设的影响,长江三峡旅游表现为波浪式增长态势,客源以国内游客为主、入境游客为辅。以蓄水成库为界点,又可分为成库前阶段(1992~2002年)和成库后阶段(2003~2009年)(图1)。

(一)成库前阶段(1992-2002年)

1992年4月3日七届全国人大五次会议通过《关于兴建三峡工程的决议》,三峡工程从论证阶段进入实施阶段,三峡旅游急剧升温,是年宜昌、重庆两地接待海外游客25.46万人次,比上年增长96.1%,增长幅度是全国平均水平(14.3%)的6.7倍。三峡工程1994年动工,1997年大江截流,香港回归,重庆直辖,1998年东南亚金融危机,1999年澳门回归,2001年北京申奥成功;2002年三峡工程二次截流,当年两地接待入境游客达到88.17万人次。此阶段的三峡旅游产品日益优化,以山水风光、文物古迹、民俗风情为特征的传统产品得到了更新换代,新增了三峡大坝、三峡人家、九畹溪、神农溪、小三峡、小小三峡、天坑地缝等景点,三峡旅游的长线观光产品开始向主题观光、参与性观光发展。重大事件特别是三峡工程建设阶段性事件犹如“双刃剑”,一方面加剧了其快速发展,一方面又使其快速回落,三峡旅游总体上呈现超常发展的波浪式增长态势。从图1可以看出,三峡旅游呈现出由三个高峰(1992年、1997年、2002年)和三个低谷(1995年、1998年、2003年)组成的三个波浪,而后一个波峰超过前一个波峰,后一个波谷超过前一个波谷,呈波浪式螺旋增长,年均增长幅度为19.1%;三峡工程所在的宜昌入境游客市场的变动比重庆更剧烈(波动率宜昌为3.16,高于重庆的1.62),两地发展速度相当(宜昌年均增长20.%,重庆年均增长18.2%)。三峡库区如秭归、巫山、奉节、丰都等县(区)分别推出各具特色的旅游产品,同时国内旅游快速发展,旅游对当地经济的拉动效应日益显现。

看到这个标志,意味着旅行者进入了三峡的东大门。 摄影/王洪

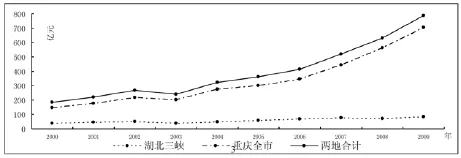

图2 2000~2009三峡旅游接待量变化示意图

图3 2000~2009三峡旅游总收入变化示意图

(二)成库后阶段(2003-2009年)

2003年,受三峡工程蓄水通航发电和SARS疫情影响,三峡旅游再次跌入低谷,跌幅高达61.9%。三峡工程蓄水成库后,三峡旅游随之进入新老产品交替的转型期,“高峡出平湖”催生新的旅游资源亟待开发,移民复建公路亟待完善,腹地延伸、水陆对接的产品线路需要重新组合,游客心理预期和市场取向尚需进一步观察,旅游价格尚在调整之中,旅游六要素仍需一段时间的磨合,三峡旅游市场在波动中得到了恢复。从图1的曲线图可以看出,从2003年起,重庆、宜昌两地入境旅游业表现出不同的发展态势。尽管三峡两地接待入境游客的年均增幅(20.0%),与成库前的增速相当;但是重庆市入境旅游呈现直线上升的发展态势,年均增幅高达28.4%,2009年突破100万人次,实现了跨越性发展,这主要得益于重庆市旅游走出了以往过于依赖三峡旅游的单极发展局面,注重重庆都市休闲度假旅游产品开发,构建起了重庆全境“一心两带”旅游发展大格局;而宜昌市入境旅游表现为波浪式的调整发展态势,年均增幅仅为9.5%,入境游客接待量尚未恢复到2002年历史最好水平(当年接待入境游客42.02万人次,与重庆市接待量46.15万人次相当)。宜昌接待入境游客的主战场一直停留在三峡沿线景区,清江和三国线接待游客微乎其微。

近十年长江三峡旅游经济运行分析

上述的发展历程回顾只能反映三峡旅游总体发展态势。下面以重庆市和湖北省的宜昌市、巴东县接待国内外游客数和旅游收入,对2000~2009年长江三峡旅游经济进行对比分析。

三峡工程蓄水后的夔门新姿 摄影/魏启扬

(一)游客接待量分析

从图2可以看出,近十年长江三峡游客接待量总体上呈现良好增长态势,游客接待量年均增幅为15.5%。2009年重庆市和湖北三峡地区(宜昌市和巴东县)接待国内外游客达13672.91万人次,是2000年的3.7倍,实现了旅游接待总量的扩张。重庆市2009年接待国内外游客12300万人次,年均增幅为25.8%;其中重庆三峡库区15区县接待游客2805.7万人次,比上年增长30.1%。湖北三峡地区2009年接待国内外游客1372.91万人次,年均增幅为13.9%;其中湖北三峡库区4区县接待游客580.4万人次,比上年增加9.3%,增幅明显低于重庆市(图2)。

接待游客合计580.04万人次,是2000年的3.2倍,年均增幅为13.69%;重庆市三峡库区3县1区(巫山县、奉节县、云阳县和万州区)接待游客合计1238.97万人次,是2000年的4.3倍,年均增幅为17.84%。可见,近十年重庆三峡库区游客接待规模增长快于湖北三峡库区。

尽管从图1看出接待入境游客呈现大幅度的波动,但从图2表现的趋势来看却比较平稳,表明长江三峡旅游市场的主战场从入境旅游转为国内旅游,国内旅游成为主宰三峡旅游经济发展的指标。

(二)旅游收入分析

从图3可以看出,近十年长江三峡旅游经济总体上也呈现良好的增长态势,旅游收入年均增幅为27.3%,高于游客接待量增幅的11.8个百分点,表现三峡旅游已逐渐从数量型向质量型发展方式转变。2009年重庆市和湖北三峡(宜昌市和巴东县)旅游收入合计787.58亿元,是2000年的4.2倍,实现了旅游经济总量的扩张。重庆市2009年旅游收入达到703.23亿元,年均增幅为29.8%;其中重庆三峡库区15区县旅游收入达到153.5亿元,比上年增加32.4%。湖北三峡地区2009年旅游总收入为84.35亿元,年均增幅13.9%;其中湖北三峡库区4区县旅游收入达到25.95亿元,比上年增加2.0%,增幅不仅明显低于重庆市,而且还与接待规模增幅相当,表明湖北省三峡库区旅游业仍未实现向质量型发展方式的转变。从图2、图3均可以看出,自2002年三峡工程蓄水成库后,重庆市旅游业实现了突破性发展,而湖北省三峡库区旅游业还处在调整发展阶段。

2009年湖北省三峡库区3县1区旅游收入合计25.95亿元,是2000年的3.8倍,年均增幅为16.08%;旅游业相当于GDP的比重从2000年的9.15%增加到2009年的9.70%。重庆市三峡库区3县1区旅游收入合计33.88亿元,是2000年的9.0倍,年均增幅为27.60%;旅游业相当于GDP的比重从2000年的3.08%增加到2009年的5.62%。可见,近十年重庆三峡库区旅游经济发展质量好于湖北三峡库区;而湖北三峡库区旅游业对国民经济的贡献率高于重庆三峡库区。

(三)主要景区接待量

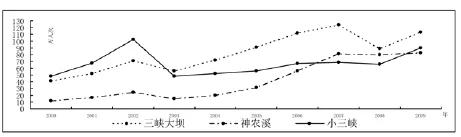

从表1、图4可以看出,近十年长江三峡主要景区(三峡大坝、神农溪、小三峡)的游客接待量总体上也呈现波浪式增长态势。2009年三个代表性景区接待量合计286万人次,是2000年接待量的2.8倍,年均增幅为12.3%。2009年游客接待量从高到低依次为三峡大坝、小三峡、神农溪;近十年接待量的年均增幅依次是神农溪(24.8%)、三峡大坝(11.9%)、小三峡(7.1%)。小三峡2002年游客接待量突破100万人次,成为当时三峡旅游经济的风向标;三峡大坝后来居上,2006年游客接待量突破100万人次,成为当前三峡旅游经济的风向标。

表1 2000~2009三峡主要景区游客接待量

图4 2000~2009三峡主要景区游客接待变化示意图

近十年长江三峡旅游发展趋势

(一)区域旅游合作日益加强

任何经济资源同属两个不同的行政辖区都会引发争夺的矛盾,三峡旅游也不例外。鄂渝两省市加强长江三峡区域旅游合作既是众望所归,势在必行,同时又具有其独特的优势和可行性。长江三峡品牌既具有跨区域性,更具有统一性和完整性。维护三峡品牌的完整性,突出三峡旅游的主题性,保持三峡品牌的连续性,给三峡区域旅游合作提出了新的课题。在经历了三峡旅游市场急剧萎缩的阵痛“洗礼”后,在国家六部委联合编制的《长江三峡区域旅游发展规划》指导下,鄂渝两省市长江三峡区域旅游经济合作掀开了新的新篇章。2004年9月6日,湖北省人民政府与重庆市人民政府在武汉香格里拉大酒店签署了《关于加强长江三峡区域旅游经济合作协议》,联手打造长江三峡旅游完整品牌,共建“长江三峡无障碍旅游区”和世界级旅游目的地。如果说前五年(2000~2004年)是三峡旅游矛盾凸现与调和的五年,那么后五年(2005~2009年)则是区域整合与调整的五年。近五年来,渝鄂两省市轮流举行渝鄂旅游轮值会议,启动三峡库区旅游公路对接建设,加强重点旅游景区的提档升级建设;联合开展旅游行政执法,建立两省市跨区域游客投诉“首接制”;联手宣传促销长江三峡,自2010年起两地联合举办中国长江三峡国际旅游节,长江三峡旅游的整体形象逐步得到了有效维护和重塑。

(二)三峡旅游空间腹地拓展

长江三峡是世界上唯一能行大船游览的峡谷型产品。多年来,三峡游客以三峡游船为载体,沿途欣赏瞿塘峡、巫峡和西陵峡,有选择地上岸游览白鹤梁、丰都鬼城、云阳张飞庙、奉节白帝城、巫山小三峡、巴东神农溪、秭归屈原祠、宜昌三峡大坝。受库区交通条件和旅游产品供给的限制,长江三峡这个以游船为载体的峡谷型产品难以向腹地纵向拓展延伸。2003年长江三峡蓄水成库,三峡航道及库区公路等交通条件得以改善,三峡腹地也相应地增加了九畹溪、神农架、天坑地缝等一批新的旅游产品。三峡库区腹地的奉节、巫山、巫溪、巴东、神农架正积极构建江北“金三角”旅游线路,恩施、利川、万州、奉节等地在南岸谋求开辟江南“金三角”旅游线路,致力向库区腹地两岸拓展三峡旅游空间。

蓄水后的巫峡仍是一条绮丽的山水画廓 摄影/秦文

(三)旅游市场分化已成定局

纵观长江三峡旅游发展历程,三峡旅游线路经历了长江之旅、泛三峡之旅、准三峡之旅,正在向大三峡之旅转变。早期的三峡旅游为长线包船游,往返于上海—武汉—重庆之间;随着长江沿线城市进入条件的改善和国内旅游市场的兴起,南京、武汉、沙市、宜昌逐步分割三峡旅游市场份额,三峡旅游活动空间向西位移,随着三峡工程所在地宜昌知名度的提升及其对外特别是与武汉的交通条件改善,宜昌取代武汉成为三峡旅游东端的起始点,表现为三峡旅游经济重心的“西进”。正如宜昌取代武汉一样,随着重庆与万州之间陆上交通条件的改善,渝万高速公路、达万铁路相继建成,万州城市的旅游功能得以完善,更多的国内游客将选择“宜万三峡精华之旅”,三峡旅游活动空间向东位移,万州必将取代重庆成为三峡旅游西端的起始点,表现为三峡旅游经济重心的“东移”。受“西进”和“东移”的双重作用,三峡旅游活动空间将向三峡大坝和三峡库区聚集,新增宜昌、万州两个旅游增长极,这是不可逆转的趋势。但从发展国际旅游来看,武汉、重庆作为旅游口岸城市和旅游集散中心城市的地位也不能动摇,宜昌和万州城市的集客功能不足,加上受三峡豪华游船的运营成本和产品特点的影响,入境旅游者还是更多地选择宜昌至重庆的三峡长线游。可见,长江三峡正朝着国际、国内两种旅游市场进行分化,游三峡的国内游客集中宜万之间,入境游客集中渝宜之间。入境游客选择长江三峡全景游的特点是游船度假+峡谷观光,这一产品可以在国内经济发达地区进行推广;国内游客多选择的长江三峡精化游的特点是峡谷观光型产品,可以结合三峡库区腹地的生态文化旅游产品进行链接,进一步拓宽客源市场群。

(四)三峡旅游经济持续增长

国际旅游方面,旅游业已成为全球发展最快的产业之一,世界旅游经济重心继续向亚太地区转移,中国是世界上增长最快的旅游目的地国家之一,并被全球知名的旅游传媒TTG(Travel Trade Gazette,Asia)评定为2004年度全球最佳旅游目的地,目前中国公民出国旅游目的地国家和地区达到120余个,国际客源的双向对流、多边互动更加密切,中国入境旅游市场前景广阔。国内旅游方面,中国人均GDP正在由2500美元向5000美元跨越,国人的基本生活需要总体上得到满足,消费结构将向发展型、享受型升级,休闲旅游消费将会呈加速发展之势,国内旅游消费需求将呈现大幅度提升态势。随着长江三峡工程的全面竣工,过去靠三峡工程建设影响的外力作用将弱化,靠三峡旅游自身品质发展将成为主要动力。在三峡区域经济合作进一步推进下,三峡国际旅游目的地建设和管理水平将得到不断提高,三峡旅游产品和基础设施将得到极大改进,三峡旅游经济定会保持稳定增长态势。

外宾在峡间观景 摄影/陈池春

三峡库区旅游业现存问题

长江三峡与北京长城、桂林山水、西安兵马俑一道成为中国旅游“名片”,而唯有长江三峡有着不同之处,其一,长江三峡是跨区域的旅游地,更不是单纯的旅游区,难以管理;其二,长江三峡是流域性的旅游线路,难以组织;其三,长江三峡是动态性的事件旅游地,难以调控。这三大特点直接造成了无论是渝鄂长江三峡旅游发展存在着品牌形象整体塑造不力、旅游市场发育程度不高、旅游产业要素统筹不够、旅游关联带动作用不强等共性问题。

峡江纤夫——三峡大坝演出即景。 摄影/陈文

(一)区域经济对旅游的支持乏力

近十年湖北三峡库区3县1区的地区生产总值从74.08亿元增加到266.29亿元,重庆三峡库区3县1区的地区生产总值从122.8亿元迅速增加到602.97亿元。重庆三峡库区在国民经济快速增长的同时,不仅为旅游业发展提供了强大的财力支撑,也为本地近距离旅游提供了更多的客源市场群。湖北三峡地区经济欠发达,公共财政对旅游基础设施和品牌形象推广的投入不足,制约了旅游产业做大做强。

(二)核心品牌对区域旅游的带动不强

毫无疑问,长江三峡和三峡大坝是宜昌旅游业发展的最大品牌。有关方面在北京、上海、广东等地调查显示,50%以上被调查者有到三峡旅游的设想;重庆市有关部门的调查证实,到重庆的国内游客中,有66.7%是为了看长江三峡;国际游客中这个比例也达63.5%。三峡大坝是三峡品牌的衍生品牌,是全国首批AAAAA级旅游景区,目前是三峡沿线接待游客突破100万的唯一景区,已成为长江三峡旅游新的风向标。但因大坝安全管理等因素制约,三峡大坝景区尚未在红线内外形成良性的互动效应,对区域旅游的带动作用不强。

(三)中心城市对区域旅游的支撑不够

纵观主营三峡旅游的重庆市和宜昌市,尽管存在着城市实力不对等,但对区域旅游发挥的贡献作用,从前面的分析来看,重庆市已实现了从三峡旅游单极发展向“一心两带”多极发展的成功转型。在“五方十泉”、“一圈多泉”、“太阳工程”的强力助推下,重庆都市休闲旅游产业快速发展,2009年“一心”(重庆都市旅游中心)持续走高,共接待游客9687万人次,占据重庆市旅游的主体地位(占比达到78.8%),同比增长20.2%;渝东北“长江三峡国际黄金旅游带”接待游客1793万人次,占比14.6%,同比增长30.7%;渝东南“民俗生态旅游带”接待游客820万人次,占比6.6%,同比增长75.9%。相对而言,宜昌市忽视了城市旅游对区域旅游的支撑作用,还未摆脱三峡旅游单极发展的局面,一方面“两坝一峡”成为宜昌旅游的主战场,2009年宜昌景区接待量前十位的有8个位于该区域,合计接待游客达到341.15万人次,占全市景区接待总量的近七成;另一方面,宜昌城市对区域旅游发展的支撑不够,宜昌旅游交通衔接、三峡游船、高星级酒店、特色文化街区、会展会议中心、旅游演艺场所、高尔夫球场等配套不足或缺乏,都市体验旅游、商务会展旅游、休闲度假旅游发展不够,目前还是三峡旅游的过境城市,来宜昌游三峡的游客没有在宜昌停留下来,更没有在宜昌全境内辐射开来。此外,入境游客在宜昌的旅游消费只占长江三峡全线消费的8-10%,长江三峡旅游的受益主体不在宜昌而在重庆。

夕阳下的平湖 摄影/侯建常

平湖唱晚 摄影/魏启扬

后三峡工程阶段长江三峡旅游发展对策

2000至2009年三峡旅游发展的特点表明,长江三峡旅游发展从总体上是朝着良好的方向发展,行政壁垒、品牌维护、市场秩序、产品更新、企业实力等多年困扰着三峡旅游持续健康和谐发展的因素有了明显的改观,这为未来三峡旅游的持续健康发展奠定了基础和条件。进入后三峡工程阶段,长江三峡正面临着大好的发展机遇,一是世界旅游经济快速发展和世界旅游重心进一步向亚太地区转移,中国人均GDP正在由2500美元向5000美元跨越,国内旅游消费需求将大幅度提升,为三峡旅游加快发展提供了广阔的发展空间和市场基础;二是旅游业促进社会和谐和新农村建设等方面的综合功效得以释放,符合构建以人为本、循环经济、资源节约、环境友好型和谐社会的国策取向,2009年12月3日出台的《国务院关于加快发展旅游业的意见》,把旅游业定位为国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业,这为三峡旅游加快发展提供了良好的宏观环境;三是西部大开发战略、中部崛起战略的实施和三峡工程进入收获期,国家正在实施三峡工程后续工作规划与建设,区域旅游交通网络和三峡旅游经济新格局得以构建和完善,政府主导下的区域合作更加紧密,为三峡旅游加快发展提供了现实的发展机遇和有利条件。2010年三峡工程全面竣工,三峡工程建设过程对旅游业发展的影响基本结束,三峡工程的后续影响开始显现,将从靠工程外力推动转入靠自身发展的“后三峡工程阶段”。一方面要做大旅游产业规模,形成支持三峡区域发展的经济总量;另一方面是提升旅游发展品质,面对中远程市场,积极进行国际化的竞争。为此,要针对后三峡工程阶段三峡旅游面临的新情况,采取以下四个方面的措施,推进长江三峡旅游目的地的建设与持续发展。

(一)实施四大战略,共同打造长江三峡旅游目的地

过去长江三峡旅游发展出现的偏差和问题,追根溯源,就是缺乏科学发展观的指导,不是将长江三峡作为旅游目的地而是作为产品线路来培育的。要用科学发展观来统筹长江三峡旅游业发展,实施渝鄂联动、形象提升、精品打造、科教兴旅等四大战略,联合打造长江三峡旅游目的地。

一是渝鄂联动战略。进一步推进渝鄂三峡区域旅游合作,加强渝鄂两地旅游的交通互动、产品互动、市场互动、营销互动、管理互动,进一步完善合作机制,共同构建长江三峡无障碍旅游区。

二是形象提升战略。统一塑造长江三峡旅游形象,通过联合举办中国长江三峡国际旅游节等整合营销策略,整体推广“世界的长江•壮丽的三峡”旅游形象。

三是精品打造战略。以长江三峡为主吸引物,以标准化游船为载体,以沿线精品景区为支撑,以三峡文化为内涵,联合打造集山水观光、游船度假、文化体验于一体的长江三峡旅游精品产品。

四是科教兴旅战略。树立人才是第一资源的战略观,推进高等院校、科研机构和旅游业界的合作,提高旅游从业人员和库区移民旅游文化素养,培养造就高素质的旅游职业经理人才,增高三峡旅游自主创新能力。

幽深神女溪 摄影/陈池春

(二)推进五大工程,重塑三峡旅游品牌形象

过去一段时期三峡地区各自为阵,画地为牢,纷纷打着“三峡”的旗号对三峡旅游实行“泛开发”,却忽视了对长江三峡品牌的维护和整体形象的塑造,只顾卖具体景点产品而忽视对三峡形象的统一推广,只注重具体景点产品的开发建设而忽视对长江之瞿塘峡、巫峡、西陵峡的系统开发和环境保护,对三峡品牌开发利用多、打造维护少,造成夜游三峡、促销分散、形象分化、环境恶化的不利局面,以致长江三峡旅游整体竞争力下降。对于重庆、湖北两省市而言,三峡旅游是可共同享用的公共资源,是长江三峡而非小三峡、神农溪之类的单个景点把游客吸引过来的,依照“公地悲剧”博弈理论,三峡旅游品牌会因不合作导致过度使用而产生低效率的悲剧。旅游业是一个涉及面广、关联度高、综合性强的“火锅产业”;长江三峡旅游更是跨省域、多层次、流域型的旅游产品。渝鄂两省市政府联合主导发展旅游的局面已经形成,两地政府要共同推进五大工程,重塑三峡旅游品牌形象,这是促进三峡旅游持续健康和谐发展的第一要务。

一是三峡品牌建设工程。设立“长江三峡品牌建设基金”,按照世界自然文化遗产、世界地质公园和国家AAAAA级旅游区的标准要求,采取捆绑申报创建方式,渝鄂联合维护和建设长江三峡旅游品牌。

二是旅游形象推广工程。围绕“世界的长江•壮丽的三峡”形象进行CIS设计,渝鄂两地联合实施统一的旅游识别系统、三峡旅游网、三峡导游词、三峡旅游指南、三峡旅游画册、三峡旅游图、三峡旅游影视、三峡旅游VCD、壮丽三峡之歌、三峡旅游节等“十个一”工程,政企联动推广长江三峡旅游形象。

三是质量体系重构工程。渝鄂两地要共同制定《长江三峡国内游船质量评定标准》和《长江三峡旅游服务质量管理办法》,对三峡游船和服务质量实行等级管理,并对旅游服务质量、价格、线路、投诉处理流程等全面公开,重构三峡旅游服务质量体系,为游客提供标准化的三峡旅游品质服务。

四是三峡旅游畅通工程。突出重庆、宜昌、万州等城市的旅游集散作用,着力解决三峡地区的可进入性和三峡内部的通达性,推进游船标准化建设和编队式管理,加快港口码头建设,配套旅游咨询服务设施,联合建立三峡旅游绿色通道。

五是旅游生态环保工程。坚持“科学规划、严格保护、统一管理、合理开发、永续利用”原则,强化三峡核心竞争力资源的有效保护和创新利用,切实解决植被破坏、水土流失、水质污染、地质灾害和库区消落带等五大问题,营造三峡旅游良好的生态环境。

(三)采取四大策略,增强三峡旅游核心竞争力

三峡风光、三峡文化、三峡工程是三峡地区的三大核心竞争力旅游资源。按照核心竞争力的特性要求,培育三峡旅游的核心竞争力,关键是要从传统的“泛三峡”旅游走出来,在某些“战略环节”上塑造“品牌三峡”。三峡旅游深层次的问题还是要发挥市场机制作用,靠市场主体来解决的。淡化行政区划对三峡旅游的区域管理,建立统一开放的三峡旅游市场,组建跨区域、跨领域的旅游集团,才是壮大三峡旅游产业的根本出路。为此,三峡各地要研究和开发各自在“品牌三峡”下的旅游精品景区,通过产品主题化开发、旅游市场开放、旅业战略联盟等策略增强三峡旅游的核心竞争力。

一是景区品牌化提升。对三峡地区众多的旅游景区分层次、分等级进行规划开发,确立哪些是世界级的,哪些是国家级的,哪些是区域级的,哪些是地方级的,从中优选一批世界级和国家级的旅游景区,严格按照国家AAAAA级、AAAA级旅游区的标准,加大投入建设和经营管理力度,使之成为长江三峡旅游品牌的支撑体系和标志性景区。

二是产品主题化开发。全方位挖掘三峡旅游文化内涵,把三峡丰富的有形资源和无形资源紧密结合起来,用一定的主题文化把三峡沿线同类旅游产品组织起来,进行主题化的线路开发,丰富三峡旅游产品内容。可推出豪华游船度假游、江上学府修学游、徒步三峡探险游、水电工程专题游、三国文化专题游、三峡名人文化游、地质奇观科考游、三峡移民考察游、文物考古博览游、三峡乡村特色游等主题化产品。

三是开放旅游市场。开放三峡旅游市场,消除地方保护主义,清理各种形式的关卡壁垒,弱化景区点的行政区域管理,跳出狭隘的地域概念,站在大三峡旅游的高度谋求发展,建立长效的旅游市场管理机制,努力提高三峡旅游的市场化程度,并通过跨区域、跨领域的旅业战略联盟执行和巩固旅游市场开放成果。

四是旅业战略联盟。以市场为导向,以资本为纽带,大力培育旅游市场主体。鼓励游船公司、旅行社相互参股、联合、兼并,探索“船社合一”的经营管理模式;鼓励、促进区内外、国内外有实力的旅游集团、企业进行跨区域性投资,对三峡地区优势景区进行战略收购、兼并或控股;逐步组建跨区域、跨领域的三峡旅游发展股份有限公司。

(四)发挥四大功能,促进三峡旅游可持续发展

1992年以来的三峡旅游波浪式的跳跃增长,在很大程度上是与三峡工程的建设密切相关的,在某种意义上可以讲,三峡工程建设阶段的三峡旅游经济增长是外力推动的结果,内涵式发展不足。经过近几年的“痛定思痛”,三峡各地已着手联合解决制约三峡旅游的深层次问题,可以相信,一旦这些问题得到解决,三峡旅游定能实现健康和谐可持续发展。对于三峡地区这样一个旅游资源丰富但社会经济欠发达的“弱势群体”区,发展旅游业不仅仅是个经济问题,更是一个政治问题。这不仅涉及到中国旅游经济的大局和长江经济带的再度崛起,更涉及到百万三峡移民的生产生活和生态安全,关系到三峡库区的社会稳定和我国的对外形象。因此,要从构建和谐库区的战略高度,重新审视后三峡工程阶段库区旅游产业的转型方向,重点发挥四大功能,促进三峡旅游可持续发展。

一是促进库区产业转型。旅游业通过产业的波及作用向上游产业、下游产业和互补产业延伸,形成以旅游业为纽带的产业集群,能够促进工业、农业和服务业的转型。随着三峡旅游市场日益扩张,需要从传统的“小旅游”转为“大旅游”,以旅游产业统筹库区三次产业要素,鼓励发展农业旅游与旅游农业、工业旅游与旅游工业、商贸旅游与旅游商贸、交通旅游与旅游交通、都市旅游与旅游城市、文化旅游与旅游文化、教育旅游与旅游教育,增加旅游业与三峡地区相关产业的附加值和协调度,切实把旅游业培育成为三峡库区的第一支柱产业。

二是促进三峡文化传承。文化是旅游业的灵魂,旅游是文化传承的有效手段。长江三峡不仅是世界著名的山水画廊,更是中国优秀的文化宝库。三峡旅游产业需要从依托天赋峡谷山水源资源融合三峡文化的转型,在开发和利用好三峡山水风光的同时,高度重视三峡文化尤其是历史文化、移民文化的旅游开发,让三峡文化全方位进入旅游消费要素,让游客随时随地感受三峡文化。

三是促进库区生态文明。旅游业是环境友好型产业,也是典型的生态替代型产业,旅游产业转型应建立在促进生态文明建设的基础之上。三峡库区生态敏感性强,人口、资源和环境矛盾突出,生态文明建设至关重要。因此,要从生态文明建设的战略高度,重新审视三峡库区旅游产业结构、旅游经济增长方式、旅游消费方式,把三峡库区旅游产业转型与生态文明建设有机结合起来,大力倡导生态旅游价值观、开发观、消费观,把旅游业培育成为促进库区生态文明建设的生态产业。建议充分发挥旅游生态替代型产业优势,大力发展库区生态旅游项目,建设三峡国际生态旅游风景道,促进库区生态环境保护与建设。

四是促进库区社会和谐。发展旅游业的目的不能只局限于满足游客的消费需求和投资业主的商业收益,而应成为社区居民致富的渠道,提高当地居民及相关利益者的生活幸福程度,这是“负责任旅游”理论的核心思想。因此,要发挥旅游业这种资本的民间转移支付功能,把旅游发展与库区移民安置、开发式扶贫结合起来,探索设立三峡旅游移民建设示范区,开展三峡移民旅游就业培训,鼓励、支持发展移民乡村旅游,引导游客深入三峡移民社区中,看移民景、吃移民饭、住移民家、购移民物、体验移民新生活、展示移民新风貌,充分发挥旅游在加快三峡移民脱贫致富、增加移民就业渠道、改善移民村容镇貌、提升移民村镇文明程度等方面的比较优势和综合作用,把旅游业培育成为促进库区和谐的富民产业。

具体建议

三峡库区不仅是一个旅游资源富集区,更是一个社会经济欠发达地区。发展旅游业不仅涉及到中国旅游经济发展的大局和长江经济带的崛起,更涉及到百万移民的生产生活。因此,要从促进库区移民致富稳定和生态文明建设、构建库区和谐社会和展示我国国际形象的战略高度,把旅游产业转型发展纳入到工程竣工后三峡开发战略的重要内容予以重点支持。

一是建议把三峡库区划为国家旅游主体功能区。三峡库区既是旅游产业发展的优势区,又是社会经济转型矛盾突显的集中区。在编制全国主体功能区中,将三峡库区作为“限制开发区”,明确定位为国家级的旅游主体功能区,重点发展旅游产业,从资源补偿、生态补偿等方面加大中央财政转移支付力度,把发展旅游业作为调整库区产业结构、促进移民就业和脱贫致富的重要途径,重点扶持与旅游业相关的骨干交通网络与城镇基础设施、地质灾害治理与安全保障、航道治理与岸线优化、生态建设与环境保护、自然文化遗产抢救与保护、乡村建设与农业发展等,确保三峡库区旅游产业朝向促进库区移民致富、生态文明建设的方向转型。

二是建议切实调整后三峡工程阶段的库区扶持政策。现有的三峡库区产业发展基金、天保工程、地质灾害治理、交通基础设施建设、农业综合开发、以工代赈等专项基金的安排,要尽可能与旅游业发展相结合,扶持旅游第一支柱产业做大做强。与此同时,要积极探索新的旅游产业政策,遵循重大工程反哺库区发展的指导思想,探索实施水电反哺旅游及生态补偿政策,改进三峡移民后续扶持政策和三峡产业发展基金使用方向,增加旅游产业发展基金总量,加大三峡旅游公共品牌建设、生态环境修复、基础设施建设和重点项目投入,确保三峡旅游业持续健康发展。

三是建议探索旅游对口支援库区的新模式。一方面,以全国对口支援三峡库区为契机,鼓励省际、省部(委、局)在旅游资源富集、移民相对集中、区位交通便捷的地区,共建移民旅游示范区,探索旅游开发式移民的新模式。另一方面,积极倡导“中国人游三峡•全民对口支援”行动,创新探索旅游对口支援库区移民的新模式。