经济政策需要反复检验

2011-05-14唐学鹏

唐学鹏

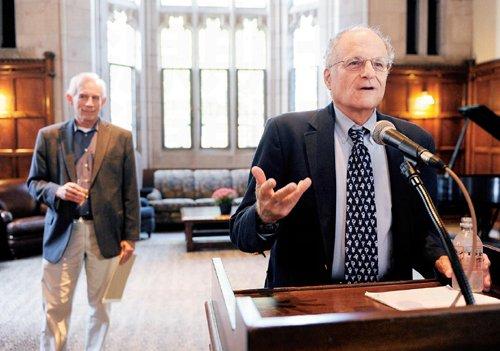

10月10日,瑞典皇家科学院宣布2011年诺贝尔经济学奖得主是美国两位经济学家托马斯·萨金特和克里斯多夫·西姆斯,表彰他们在“宏观经济成因及影响方面实证研究”的杰出成就。

有趣的是,这两个人其实在学术上没有太多的交集。一直以来,诺贝尔颁奖的原因都是很奇特的,它既可能在一个重要的学科领域颁奖给该领域最杰出的人——比如2001年的那一次:阿克罗夫、斯蒂格利茨和斯彭斯都在不对称信息领域做出巨大贡献;或者1994年的博弈论阵营获奖;也会将奖项颁给观点极其对立的人——例如1974年的缪尔达尔和哈耶克;更会用一个极其广泛意义上的理由,将两个完全不同领域的人拉到一起,比如2009年的奥斯特罗姆和威廉姆森,以及这一次萨金特和西姆斯。

萨金特:为“人更聪明”找证据

在弗里德曼领衔的芝加哥学派发起实证主义潮流之前,过去经济学家的主流思维是“应该怎么做?应该怎样趋向合理?”而他们的解说方式,大多是建立某种假设性的数学模型。凯恩斯就是一个典型的例子,他建立了有关动物性精神的三大悲观定律(比如边际消费递减、边际投资递减、边际储蓄递增),然后说市场一旦陷入这种动物性精神下的低靡,就需要政府出手来解决这个问题。这是非常典型的学术操作:先描述一下现象或模型假设,然后就提出了“应该怎么做”的意见。事实上,这种粗制滥造的方法论在1998年之前的中国经济学刊物上比比皆是,比如先描述国有企业不行的现象,然后提出“抓大放小”的对策,这就构成了一篇正式论文。

实证主义潮流的核心在于,“应该是什么”先存而不论,先要将事情搞清楚,比如能不能通过收集数据的方式来证明的确存在着“储蓄边际递减”,如果即有“边际递减”也有“边际不递减”的情况,怎么对其作出区分和解释。宏观经济政策中加息或者减税到底是怎么影响长期经济的?

这就告别了经济学思想奇谈怪论风行的氛围,一个有趣的思想的价值并不仅仅在于它多么有趣,而是有能力呈现出这种有趣的说服力,重心放在“摆事实,讲道理”。思想也要经历“检验检疫”的程序。

萨金特是实证主义的“理性预期学派”主将,这个学派的领袖是卢卡斯,卢卡斯1995年获得诺奖了。卢卡斯和萨金特的地位关系有点像“耶稣和圣徒约翰”,耶稣是讲道,约翰是传道。讲和传是不一样的,讲的是思想,传道则要结合受众的经验和感受来循循善诱,最终使之折服。从某种意义上,卢卡斯和萨金特也是如此。

谈及理性预期思想,其大意是,“民众不仅被动接受信息,还会主动预测信息,从而形成现在的反应,政府的招数一定会被民众知道,比如政府想制造通胀刺激经济,形成货币幻觉,民众了解到这一点,就会主动提高实际利率水平或者不提高,从而货币滥发通胀依旧,但经济却没有起来”。美国1970年代发生的“滞胀”的主要解释方式,就是理性预期学派的解说方式,“上有政策下有对策,政策总玩不过对策”。但理性预期思想其实早就有,约翰·穆斯1961年就提出来了,卢卡斯给予模型化的完善。而萨金特做了什么呢?他是不断运用统计技术来检测出理性预期的存在和影响,他做的事,让卢卡斯觉得理性预期理论“靠谱”。

举个例子,1960年代弗里德曼提出“自然失业率”的概念,大家都开始找这个自然失业率,自然失业率意味着不可压缩的失业率,如果压缩了,那么就一定会有通胀。萨金特发现,自然失业律假说的过去检验是无效的,因为有很多扰动滞后项的权重和检验并无一致,相反在理性预期假说下却是一致的。弗里德曼的自然失业率包含着这样一种“压缩的政策空间”:如果失业率超过自然失业率,政府还是有点事可以做的,可以刺激经济降低失业同时不产生通胀上升。弗里德曼是从凯恩斯的路上大幅度退回了,但还保留了一点。萨金特的检验发现,“没用,根本就不存在自然失业率,在理性预期下,政府一点空间都没有,一点事都不能做”。

过去,经济学家一谈到“预期”,都是一个外在刺激内在的过程,外在条件变化了,人们知道了这个变化,人们的内心就变化了,然后做出的未来判断就变化了。但萨金特发明的“交叉方程约束”推翻了这一点。人们的确会随着外在刺激而变化,但人们内心也有自己变化的方式,外在变化如果是唯一重要的,那就是弗里德曼的“适应性预期”,这是被动的过程。比如去年通胀是3%,人们会根据去年3%来推测今年。这其实挺机械的。而理性预期认为,人们内心深处的自我变化也非常重要。打个比方说,一场暴雨对土豆是有害的,但是对水稻是有利的,按照适应性预期的观点,人们认为土豆供应下降价格上涨,而水稻正好相反,但理性预期认为,很可能这种相对价格变化是很小的,土豆价格不会涨太多,而水稻不会跌太多。为什么呢?因为更大区域的雨量分布是没变化的,这意味着别的地区可能雨少了,土豆生长得不错而水稻很一般,那么通过区域交易,从而遏制了土豆和水稻之间价格的夸张变化。这个心理过程是适应性预期所没有的,它结合了人内心深处的理智生成,人更聪明,而不仅仅是一个外在刺激的处理。

萨金特学术生涯的大规模检验,都在验证理性预期学派的判断。比如1976年的《美国的古典宏观经济计量模型》,他设定并检验了一个模型,证明了政府操纵货币或者财政变量对于就业、产出和利率没有任何预期效果,政府反周期政策是无效的。1987年《动态宏观经济理论》一书可以看作是检验政府政策无效性的“大全”。

西姆斯:需要更多检验的方法

西姆斯没有被划入类似理性预期这样的学派,他开发了更多基础检验的方法,比如VAR,这是一种自回归的技术。所谓检验,简单地说,就是弄清楚两个事情:是不是影响了?怎么影响的?比如,我今天很消沉,究竟是不久前失恋打击的?还是这个月奖金缩水了?如果我上上次恋爱失败之后,我随后是兴高采烈的,那么失恋这个信息就不具备很好的效果,奖金缩水的信息则在“因素丛”里面更具说服力,它就被提取出来,专门解答“是不是影响了”的问题。在检验“是不是影响了”这个重大问题上,2003年诺奖得主格朗杰做了非常杰出贡献——即格朗杰因果联系检验。而西姆斯的VAR是在“是不是影响了”的基础上,解决“怎么影响的”。格朗杰因果联系已经确证了奖金缩水对我的打击很大,那么西姆斯则要说明“究竟是用什么样的方式打击的”,例如是不是我原本想用奖金的钱买一台Iphone 4S,结果发现这点钱只够买个kindle fire,因此让我感到沮丧?

VAR技术运用之广泛可以说是“无所不包”。随便翻开一本专业经济学期刊,必然会有多篇基于VAR模型的检验。比如人民币汇率和中国通货膨胀的VAR分析,比如城镇化、工业化与金融发展VAR分析、比如中美贸易和货币汇率之间的VAR分析……太多了,不胜枚举。但我们也说了,其实VAR就是“拟合”不同因素之间的关系,这种“拟合”如果没有格朗杰层面的意义,就会沦落为一种形式上的工具——事实上,几乎所有的一切都可以在回归中“拟合关系”。火星人每天早上都可以统计出早上8~9点地球人都纷纷钻进移动的小铁盒子里,然后出来,下午5~6点又发生同样的事情,火星人会津津乐道这种关系,并认为是规律。但是突然他们发现,在亚洲东部一个地块上,10月1日这一天一切都不存在了,这个规律不见了。他们始终不明白。原因很简单,他们“拟合”的是地球人上班和下班坐公共汽车,10月1日全国放假了,这一切都不存在了。所以,每一个精通VAR等检验技术的学者,在进行学院式检验之前,都要有明确的目的意义,要经常反问自己:“我会不会是火星人?”

“摆事实,讲道理,有检验”很容易成为学术对政府政策的“检验检疫”,所以西姆斯和萨金特获奖对人的期待是,他们的工作能否证明某些政策是有效的,是应当继续的?或者某些政策是没用的,应当扔掉的?我想,无论是美联储的伯南克还是中国的发改委,都想得到这种“检验检疫”上的支持!

萨金特作为理性预期学派的主将,他必然不会让伯南克或者中国的发改委感到满意,他会证明这些政策是多么愚蠢。相对而言,政府中人或者学院派中喜欢往政府跑的凯恩斯分子,会较为青睐西姆斯,西姆斯相对而言立场不是那么决绝。从现有的资料看,西姆斯没有批评过伯南克的量化宽松政策,他甚至小范围表示过量化宽松也许在压制长期利率,帮助经济增长上面是有“可以期待的表现”。不过,他也没有大规模地站队,他没有公共知识分子式的欲望,所以,西姆斯的这种态度会让奥巴马政府给予较多的期待。当然,萨金特不会有这个待遇,萨金特就曾直接对美国的预算政策表态说“非常不确定”,暗示政府喜欢高估未来的税收增长,政府喜欢撒谎说“双赢”。萨金特的思想和判断,对中国的现实来说,是一个更尖锐的挑战。