华国锋陵墓修建始末

2011-05-13张小哲

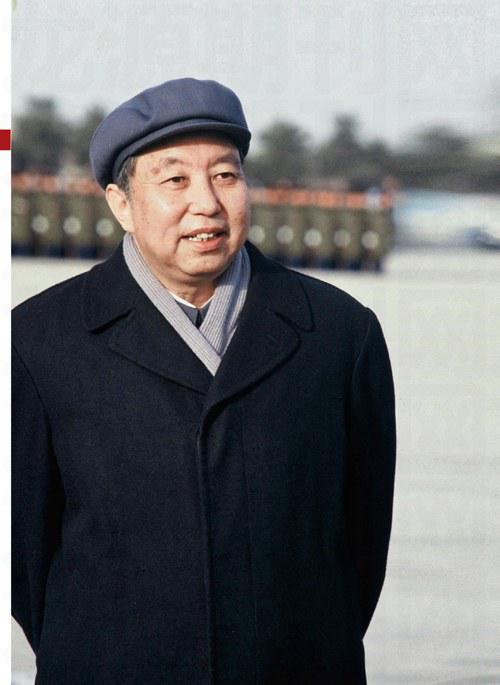

张小哲

这是我第一次看到一位73岁的老人在我面前流泪。

苏凤仙,华国锋的侄女,她坦诚说给自己家人讲话,“肯定是说自家好话”。“华国锋是那么好的一个人,他为了国家、为了人民作了多少贡献啊?打倒‘四人帮,难道不是脑袋别在裤腰带上闹革命?打不倒他就要掉脑袋啊!而且他一点也不自私,那么高的位置,说让出来就让出来了……”

说到这里,苏凤仙哭了。她替自己的叔叔华国锋感到委屈。

清明过后,在人们纷纷抱怨墓地价格上涨,已经“死不起”的时候,境外媒体关于华国锋陵墓的报道一下抓住了大家的眼球。相关报道称,在山西交城县新修的华国锋陵墓“堪比帝王陵”、“占地10公顷,相当于14个标准的足球场”、

“总投资额大约1亿元人民币”。

4月9日下午,我和当地媒体的一位记者一起来到山西交城的卦山脚下。我们发现陵墓整体已经接近完工。石阶、广场、顶部平台都已经成型,整齐的松柏也已经种植完毕——很多树还在做最后的培土工作,有的则刚刚完成浇水。

卦山位于交城县城以北约3公里处,因山形酷似八卦而得名。今年8月,华国锋去世3周年时,这里将举行骨灰安放仪式,并安放他的铜像。

十几名慕名而来的游客也赶到了这里。他们显然是冲着华国锋而来—有人在跟同伴低声议论说,“他有两个儿子,好像都是部队的。”

但让我们失望的是,所有的人都被穿着制服的工作人员拦了下来。“在做卫生清理工作,不让上去。”通往华国锋陵墓的入口拉起了“封锁线”。

于是,大家另辟蹊径。我们穿越农田,从后山绕行进入陵墓景区。有施工的工人悄悄告诉我说,“从昨天(4月8日)才开始封的……听说网上议论得很厉害,压力大。”到了4月10日,陵墓脚下的大片农田甚至都搭起了支架和铁皮护板,禁止穿行。

我试着再去找工人们聊天,但是他们说:“老板说啦,问什么都说不知道!一概不知道!”

但陵墓的照片早在清明节期间随着境外媒体的报道在网络上流传。坐北朝南、依山而建的墓碑和石阶气势不凡,让人很容易联想到南京中山陵。

山西省建筑设计研究院承担了华国锋陵墓工程的总体设计。几经波折,我找到了该院副院长、项目团队负责人杨友为。他首先澄清:“华国锋陵墓设计与中山陵没有任何关系,完全是独立原创。”

最顶端的墓碑为花岗大石鼎。杨友为介绍说,英文字母H形的石鼎寓意丰富,首先是取“华”字汉语拼音首字母,其次是英文“Home

(家)”的缩写,象征“华国锋回家”;此外,“鼎乃国之重器,我们认为有必要做成鼎的级别,同时也符合华老内敛、敦厚和朴实的气质”。

石鼎的正面有一块红布遮挡。据说红布背后是“华国锋之墓”,以及他的生卒年月等字样。但具体情况现在还不得而知。

根据设计方的意见,花岗岩石阶为365级,象征一年365天。但交城县民政局负责工程施工的副局长白庆峰告诉我,台阶实际是374级。如果算上墓台的台阶,则应该是392级。

有趣的是,392级石阶的数目与中山陵的石阶数恰巧完全一致。

但白庆峰否认这有什么关联。“与中山陵相同不相同我不知道,我觉得这是出于建筑实地需要的。说法太多了……有人说石鼎高5.5米,象征华老55岁就当主席,但它的高实际是6.6米,这个又怎么解释?”

392级台阶,每级台阶上都刻有一朵梅花,石鼎的背面雕图上也刻满了菊花。杨友为告诉我们,“梅花有一点政治意义,有点革命性。”

“华老热爱毛泽东诗词,里面有很多关于梅花的;此外,梅花气质高洁,也符合华老。”杨友为说。

交城正在为城市设施大规模动土动工,很多道路两旁都在拓宽马路。风刮起时,整个县城黄土弥漫。

交城县新闻办公室主任吕继峰跟我们说,“华陵”对交城是一把双刃剑。“没什么好隐瞒的,东西毕竟在那儿放着……一方面,我们承受了很大的争议和压力,但另一方面,交城也获得了前所未有的知名度。”

2008年8月20日,华国锋在北京逝世,享年87岁。据华国锋夫人韩芝俊转述,华国锋生前说过,“让我回卦山吧。那里树多,清净。小时候在那儿,打游击也在那儿”。当韩芝俊及华国锋子女向中央提出这个请求之后,很快就被批准了。

华国锋生在交城、长在交城,但在1949年后他仅仅回来过3次,分别在1958年、1991年和1995年。尽管如此,他在这座小城的痕迹却无处不在。他的题字,如“天宁商城”、“交城邮政”,遍布大街小巷。

“华老的字以柳体为主,融入了颜体。字如其人,华老的字就是温和敦厚,跟毛主席的天马行空完全不一样。”曾与华国锋交流书法多年的韩学武老人这样评价。

当地人告诉我,华国锋1991年回到交城时,虽然已经去职多年,但围观群众热情高极了,“华老车过的时候,人群挤着都快把车推翻了!”当时甚至有人喊出“华主席万岁!”“英明领袖华主席!”等口号,这让华国锋多少有些不自在。

但其他地方的人们对华国锋恐怕就没有交城人这样深厚的情感了。网络上更多的人紧紧盯住的是

“占地10公顷(约10万平方米)”和“投资1亿元”。

对此,白庆峰有些无奈,他说,华国锋骨灰安放工程远远没有人们说的那么“宏大”。“墓碑平台占地400平方米,活动广场占地2000平方米,步道占地1860平方米,墓室在地下不占面积。整个工程总面积为4260多平方米,”白庆峰说,“即便加上附带的吕梁英雄纪念广场5000平方米、晋绥革命历史纪念馆1200平方米,总共也只有1.04万平方米,也就是1公顷多一点。”

每个跟我们谈“华陵”的官员都在强调“不占耕地”。

华国锋去世后不久,2008年9月,华国锋的儿子苏斌、苏华以及他的秘书曹万贵来到交城卦山,为华国锋选择墓址。选址时,他们反复强调的是“四不”原则,即“不占用耕地、不破坏文物、不破坏环境、不与民争地”。最终,卦山南麓的荒山石坡被选中。

随后,山西省建筑设计研究院接到了省建设厅的设计要求。但杨友为说,研究院拿到的要求相对模糊,“要求既不能太奢华,又要符合、表达华老的身份”。

于是,设计团队也参访了中山陵,以及毛泽东、邓小平、刘少奇、胡耀邦等领导人的陵墓或纪念馆,寻找设计思路。“必须反映出我们对华老的理解、情感,也要突出他的人品,还要符合地域传统文化。”杨友为说。

交城县史志办公室主任田瑞常年研究整理华国锋历史,并与华家有多年交往。他说:“如果搞得太奢侈了,不说别的,老太太(华国锋夫人韩芝俊)这里就通不过……她曾经说过,‘找一块荒山坡,埋了就行了。但我们觉得太寒酸了实在对不起老人家。”

至于工程造价,白庆峰称现在还没有结算,没有具体数字,但陵墓与广场、纪念馆三个工程加总,也就是2500万元左右。“我们用的就是山西当地的红晶石和河北曲阳产的花岗岩,哪有网上说的汉白玉啊,一块也没有。”

步道两旁,直至陵墓背后山坡上整齐的松柏、柳树、槐树等植被,作为林业局的绿化工程支取另外的预算。交城县林业局长燕建平告诉我,他们刚刚完成了华国锋陵墓附近500亩山地的绿化,种植了大约4万株树木,包括平整土地、山林养护等,花费大约900万元。这些钱,“90%以上来自县财政”。

也就是说,在没有土地出让金的情况下,交城官方为华陵可循的花费,总共就是3400万元左右。甚至,绿化花费还在本来计划打造的“天宁森林公园”之中。

交城有自己的大型煤焦企业,整体经济情况并不窘迫。2010年,交城县GDP达53.4亿元,财政总收入完成10亿元。“去年城建投资有17亿,今年18亿,几千万的工程县里还是负担得起。”白庆峰说。

“占地10公顷”的说法,很有可能是加上了华国锋陵墓周围的绿化山林,以及山下紧挨的一片农用耕地。按照规划,这片大约500亩的耕地将被征用,建设“卦山生态园”。

交城全县1822平方公里,92%的土地都是山区。22万人口的大多数集中在天宁镇这一小块平原上,但全县从来没有过一个公园。这也是县领导们想要结束的一种历史。

在官员们的规划中,“卦山生态园”将建成“集休闲采摘于一身的度假村”,而华国锋陵墓可以“增加红色旅游色彩”。

瓦窑村的村民们与城里的交城人一样为华国锋自豪,他们甚至对华国锋陵园的建立更有理由开心。除了地里的玉米,村民们主要靠田里的枣树挣钱—这是祖上留下来的,大的枣树甚至都有百年以上的历史。

但现在来了麻烦。去年8月,一纸“合同”被送到村民手中,县里要为了卦山生态园征地。瓦窑村总共800亩耕地,有480亩被当地城建局列入了征地规划。但补偿却远远不能让村民们满意。每亩耕地,村民们每年只能拿到800元租金,而大枣树只能一次性补偿500元。

“价钱好的时候,大枣能卖到20块一斤,一棵树少说也能产100斤枣,这样就有2000块的收成。这还不算一亩地种玉米的收入,补偿这点钱咋够?”村民李富旦(化名)说。有村民怯怯地说:“征地应该跟‘华陵没有关系。”交城县民政局和林业局更是肯定,这块地建设生态园的计划,是县里好几任领导的意思,大约从2000年就开始规划了。

但有的村民坚持认为,县里是在借着“华陵”的名义征地,“都说了,生态园是二期工程,是一起的”。

“我们都很欢迎建华陵,热烈支持嘛,”村民赵清兰(化名)告诉我,“但人家华老的陵都说了选址不占一分耕地,这个公园怎么回事?”

瓦窑村多数村民认为补偿不公正,没有在补偿协议上签字。

从去年开始,村民们已经被禁止用瓦窑河浇灌这片土地,村民们只好从远处偷偷担水浇灌。甚至,有14家低保户由于拒签合同,他们每季度240元的低保也被停发了。

民政局和林业局强调,生态公园是给市民们将来“休闲健身”的场所,枣树保留下来还可以开发采摘活动。

但近在咫尺的华国锋陵墓接近完工,这使得村民们更加相信,“二期工程”,也就是这500亩地的征用和生态公园的建设即将开启。李富旦和赵清兰都很紧张地说:“要是有铲车来强行拆迁,我们就要阻拦……他们这样是违法的吧?”

登上“华陵”392级石阶,可以眺望交城县城全城。田瑞说,非常巧合,安放华国锋骨灰的石鼎,与他在天宁镇的出生地,以及在杜家庄的祖坟正在一条直线上。

目前,华国锋的亲属中只有两个侄子还在交城—亲哥哥和嫂子都已经在这里过世。侄子苏乡林今年60岁,是交城县前统战部长,目前已经退居二线;苏彬林则承包了县城里的一个医药企业,从来不问政事。

华国锋的两位侄女都住在太原。苏凤仙在太原化肥厂工作了37年退休,另一位侄女在太原市委办公厅的秘书处工作,也已经退休了。

对华国锋陵墓的种种争议,苏凤仙说,她家里的人基本已经可以坦然面对了。“因为大的形势就是这样嘛。现在墓地涨价、开发商抢地、房价又这么高,大家看到,‘呀,华国锋盖这么大的墓?有些议论很好理解。”

“不过,我仔细想了想,那块地本来就是荒坡,一不能种庄稼—都没有水,二不能盖房子,这个陵墓没有跟老百姓争一分地嘛。不怪这些人批评,他们没有来过交城,不知道情况。”苏凤仙说。

在交城,几乎没人说“华陵”一句不好。几乎所有人都认为,“华陵”对家乡肯定有好处。即便是不大了解华国锋的年轻人也说:“好歹是我们这里的名人呢!”

韩学武老人提到华国锋,那种骄傲和赞赏就忍不住地流淌出来。“真的,到各个地方,没有一个人骂华国锋的……”

今年2月19日,《人民日报》发表《为党和人民事业奋斗的一生》文章,纪念华国锋诞辰90周年。文章对华国锋予以了很高的评价,例如,称华国锋在粉碎“四人帮”的斗争中起了决定性作用;称他开始复查、平反冤假错案,主持摘掉右派分子帽子;还称他“党性原则强,自觉维护团结,顾全大局,不计较个人得失,光明磊落,作风正派”。

以往华国锋常常被批判的“两个凡是”,纪念文章中只字未提。

走访过程中,我随时可以感觉到,提到华国锋时,交城人那种自豪、委屈和不平的纠结情感。田瑞告诉我说,不管这些年别人的评价怎么变,他的形象在全体交城人心里“始终没有一点污损”。

“‘两个凡是也不是华老提出来的啊,他就是比较认同……当时的大环境就那样。”田瑞有些激动地说。

苏凤仙说起她惟一的叔叔则充满了温暖的回想。“打游击太苦了……他就是想回来嘛。我们没觉得修得大了就光荣,就好看,根本不想那么多,回来就好。”

希望回到家乡的不仅仅是华国锋。3月16日,逝世50周年之后,陈赓大将夫妇的骨灰被家属从北京八宝山革命公墓迁出,回到故里湖南湘乡市;2009年,贺龙骨灰迁回家乡湖南张家界;1999年底,彭德怀骨灰悄然回到故乡湖南湘潭。

许多“文革”之后才过世的领导人,都选择了直接回乡安葬。1998年去世的原国家主席杨尚昆,葬在其出生地重庆市潼南县;2002年去世的国家领导人习仲勋,回到了他的出生地陕西省富平县。

据《南方周末》4月14日报道,已去世的历届中共中央政治局委员和解放军重要将帅中,没有进入八宝山革命公墓,或陆续从八宝山迁出的,至少近半数。