提升山地城市交通规划中步行系统战略地位的必要性

——以涪陵区综合交通规划为例

2011-05-13杨源颜毅郭大忠

杨源,颜毅,郭大忠

(重庆市规划设计研究院 重庆渝北 401147)

1 前言

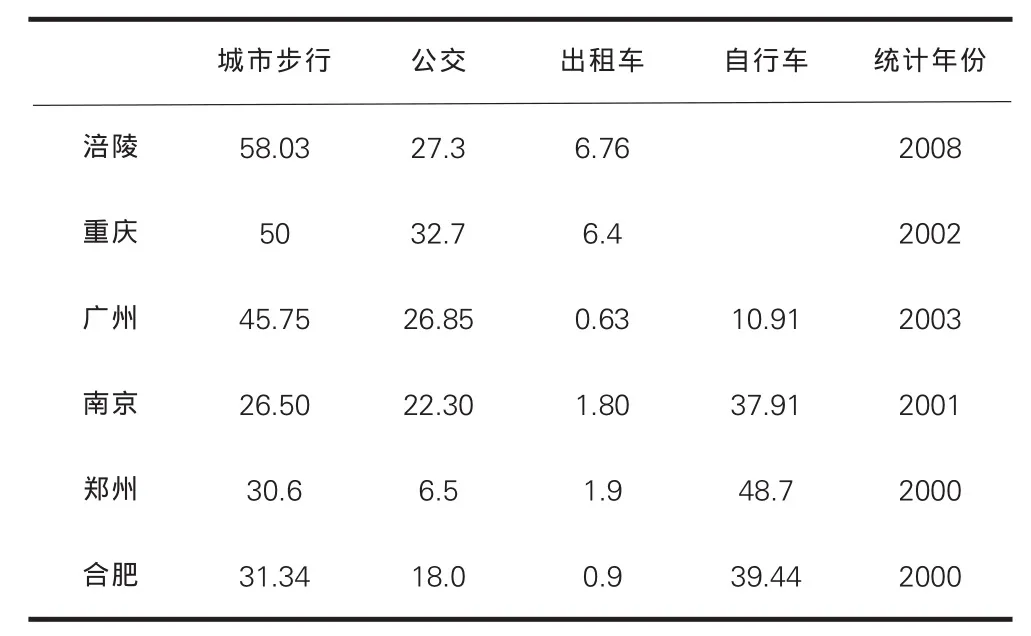

山地城市由于地形复杂,非机动车出行比例很小,居民出行主要以机动车和步行为主,步行出行占居民出行的比重相当大。通过与国内其它大城市主要出行方式的比较(表1),可以看出步行交通是山地城市居民主要的出行方式。但是,目前的城市规划指导思想还是注重车行交通,以机动车辆交通优先,忽略步行者的活动空间,山地城市步行环境没有得到足够重视。

表1 部分城市主要出行方式比较(%)

因此,促进和完善步行系统是解决山地城市交通问题的一个重要措施,特别是对于地形呈一面坡的山地城市,步行交通具有方便、快捷、安全、健身的重要意义,同时也是创建山水园林城市的一个重要环节。

由于大多山地城市地形呈“一面坡”,城市道路网先天不足,需要步行系统作为结构性的补充,以完善城市交通系统,因此步行道建设具有重要的战略意义。

2 步行系统构成

按照不同的使用功能,步行系统规划可认为由以下几大类构成:

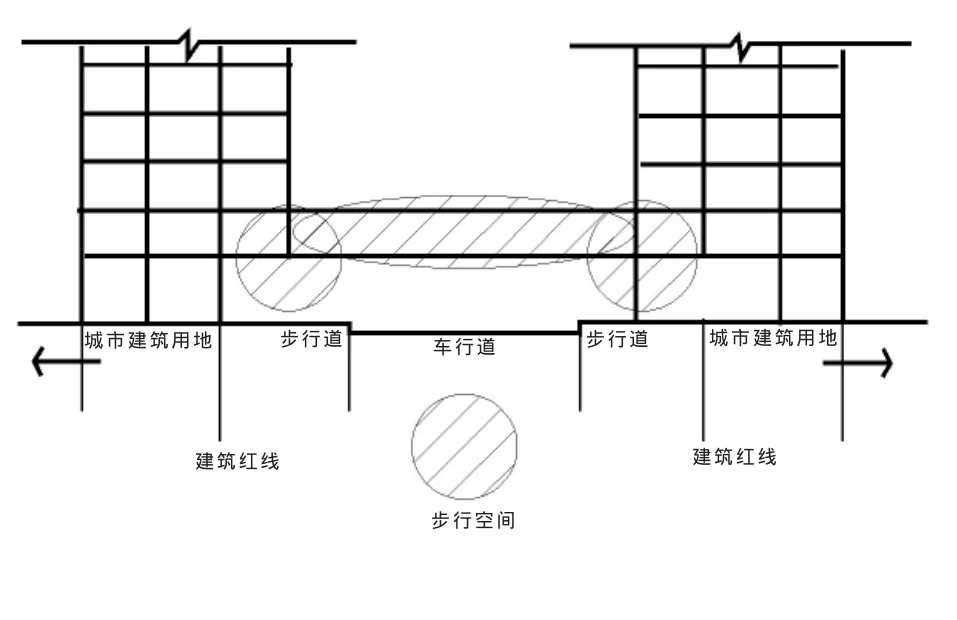

2.1 城市道路人行道

城市道路人行道是位于车行道路的两侧或一侧的步行带,主要功能是为了满足步行交通的需要,同时,可用来布置绿化、地上杆柱、地下管线以及护栏、交通标志宣传栏、清洁箱等交通附属设施。

2.2 步行专用道

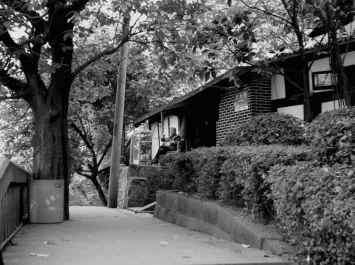

图1 城市道路人行道

图2 步行专用道

图3 休闲步道

图4 人行过街设施

步行专用道的定义立足于交通方式上的人车差别,可以认为是以步行为主要交通方式。相对于汽车而言,行人具有交通优先权,并能够保证行人及其相关行为正常发生的道路。步行专用道是专为步行服务,除城市道路人行道以外的人行道路,包括城市街道、林荫道、步行街、步行小路等。

2.3 休闲步道

休闲步道多是配置乔木、灌木、花卉等较宽的绿带,设有供漫步游憩的步行道,功能融交通、休闲、健身、观景、游憩于一体,并在绿带内还设置有休息用的各种建筑小品或活动场地。

2.4 人行过街设施

人行过街设施主要在步行交通需穿越城市道路时,通常采用人行横道 (地面斑马线)、人行天桥和人行地道等形式,减少人车干扰,保障行人安全。

2.5 自动扶梯及转换平台

自动扶梯是现代步行系统的重要组成部分之一,多用于坡长较长、交通人流集中或重要通道的地段,是一个以自动扶梯为主,进出均设置转换平台,两侧另单设人行梯步的步行道。

3 .山地城市步行系统现状问题分析

3.1 山地城市步行系统一般主要存在以下主要问题:

步行道系统性较差,步道间缺乏直接联系。

山地步行道受地形影响宽度较窄,总宽度不足。

山地步行道坡度较陡,步行舒适性较差。

新建小区集中开发,造成步行道密度低,居民出行不便,特别对地形高差较大缺少步行通道。

山地城市受地形影响,人行道普遍偏窄,人车混行严重,核心区占道设摊现象严重,迫使行人使用车行道,在降低道路通行能力的同时也带来了交通安全隐患。

山地城市步行道缺乏美感,容易产生步行疲倦。

3.2 上述实际问题集中反映在山地城市综合交通规划中的表现

(1)规划制定仅重视技术性:目前交通规划多集中在技术探讨层面,仅仅以满足相应的技术标准和规范为要求,缺乏对人的步行行为特点的研究。

(2)关注视点多集中在局部:规划设计缺乏全局统筹的考虑,针对局部地块和地段的步行进行技术性和景观性的设计,如城市滨水步行区、中心区商业步行街等重点地段的内部步行设施较为完善,区域整体的步行系统缺乏系统化组织与规划。

(3)规划方法忽视山地城市的特点,手法单一集中在动车角度,对于各类型交通缺乏综合考虑,各种类型交通交汇点和步行系统没有形成一个整体。

(4)对步行系统缺乏有效引导和管理:重要节点甚至缺乏对行人的基本指示,造成行人选择的错误。

山地城市步行系统与道路网络组织合理与否,决定着城市各种用地功能的发挥,而车流与人流的合理集散甚至影响整个城市功能的发挥。因此,对于上述这些问题,除进一步反思现有步行规划体系外,更应当把握现代步行系统的发展动向,梳理山地步行系统规划的新理念,结合山地交通的自身特征,更好地指导山地步行系统规划与建设。

4 提升山地城市步行系统战略地位的必要性

4.1 山地城市交通独特性

山地城市路网受地形条件的限制,城市支路的密度偏小,步行道是对城市出行可达性的必要补充。由于步行道对坡度的相对不敏感性,山地城市步行道相对城市车行道路有克服高差的优势。因此,山地城市内的步行系统相对于平原城市有着更为重要的交通意义。在传统山地城市交通系统中,步行道扮演了极为重要的角色,步行通道成为山地城市居民出行不可或缺的通道。

4.2 步行交通是山地城市重要的出行方式

山地城市出行难,出行方式基本为两元性,城市规划中基本只考虑机动车出行和步行出行,人们出行方式单一,除了机动车只能考虑步行,虽然目前在城市交通规划中已经制定了以发展公共交通为主的战略;相应地,步行模式的比例在逐步减少。但是,根据涪陵综合交通规划的预测,到2020年,步行交通仍旧占据城市客运出行总量的45%左右。因此解决山地城市的步行问题必须放在战略层面考虑。

4.3 步行交通是机动交通的有力补充

在山地城市,步行系统更是可以延伸至机动车道无法到达的地区。完善的步行交通系统,能满足居民短距离出行的需求,以弥补公共交通的不足。

4.4 步行系统的非交通意义重大

城市步行交通是一种以短距离出行为主的交通方式,步行系统的建设对于形成一个合理、完善的交通系统而言非常重要。从系统观念来看,其意义包含生态意义、社会文化意义、经济意义及安全意义四个方面:

(1)生态:节约汽车能源,降低城市中大气、噪音和震动的污染程度;增加城市用地的生态效益;增加城市的绿化覆盖率,改善城市环境。增加城市通风廊道,改进小气候。

(2)文化载体:可以形成多样化的城市步行空间,保护城市的历史风貌,延续城市的历史文脉。

(3)经济性:减少出勤费用;增加步行街的人流,提高商业效益;提升土地价值。

(4)安全保障:步行道是天然的防火隔离带和紧急疏散通道,特别是在老城人口密集区,步行道有着快速救援和撤离人群作用。

步行交通还有重要的文化、休闲、健身等意义。

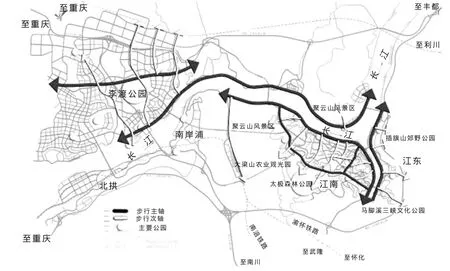

图5 两江交汇处的涪陵区

5 综合交通规划中对步行系统战略地位的提升

涪陵区位于重庆市中部,是重庆主城区以外的六大区域性中心城区之一,现状人口约42万,规划人口70万,城区位于长江、乌江交汇处,两面临江,城市用地从江边到山脚。高差较大,城区人口密度高,路网呈自由式分布,是典型山地城市,将其作为案例研究具有突出的代表性。结合前期调查涪陵区步行交通出行率已达58.3%的实际情况,根据上述理论的分析,结合涪陵城区现状交通出行特征和目前存在的交通问题,发现在涪陵综合交通规划中加强步行系统规划,从战略上提升步行交通在综合交通规划中的地位,对改善涪陵城区的交通问题和解决居民的出行问题都很有必要。

5.1 明确规划意图,确定步行系统规划的目标

充分利用涪陵中心城区的自然环境条件、景观条件资源,结合绿地系统规划布局,构筑一个高效快捷、环境宜人、功能完善、结构合理、富有山城特色的绿色立体步行系统,有效解决大量行人出行问题。

建立发达、便捷的步行系统,使步行出行成为涪陵城区交通出行的重要组成部分,为涪陵区打造绿色交通奠定基础。

5.2 突出山地特色,提出提升步行系统地位的规划原则

5.2.1 主次分明,结构合理,分布均匀

规划步行主轴将涪陵中心城区纵向联系,规划通江主通廊;在滨江路和人民路之间规划多条步行次轴,并与主轴相连,发挥交通集散功能。

5.2.2 集散人流,串连重要交通发生源

步行系统通过以线串珠的方式将居住区、商务办公区、大型公建、公交场站、景点和文物古迹等重要交通集散点串联起来,形成有机、连续的步行系统。

5.2.3 地上与地下相结合

规划充分考虑地下空间开发、地面用地性质及道路人行道的通行,布设地面步行系统、地下步行系统、地上二层步行系统,并建立相配套的完善立体步行转换系统。

5.2.4 以人为本,步行优先

主要的步行通道,设置无障碍设施,并设置人性化的步行信息系统;对于长坡、陡坡步道要求设置休憩平台、安全设施;对坡长较长、人流集中的步行通道,采用先进快捷的自动扶梯进行串联;步行系统充分与绿地、景观相结合,打造交通功能与休憩、观光功能于一体的步行系统。

规划考虑与机动车道相独立的步行专用道系统、人行过街设施、地下步行系统,实现完全的“人车分流”,确保行人安全。相对于道路人行道而言,独立的步行专用道具有更加高效、安全、舒适的特点。为了贯彻“步行优先”理念,规划充分考虑了对步行环境的营造及对步行系统的便捷性、可达性的深入研究,构筑连续的、更具有吸引力的步行专用系统。

5.3 步行系统布局

涪陵中心城区步行系统规划重点与城市的绿地系统、城市道路交通、公共服务设施系统结合,形成结构清晰、分布均衡的总体格局。

图6 步行系统示意图

根据涪陵中心城区组团式的用地布局,以及两江(长江、乌江)的自然优势,在城市规划道路网的基础上,规划以长江两岸为主轴,各片区城市景观大道为次轴线,南北为主,多环相扣的网络式步道系统,重点建设通江步行道,连接城市的重要建筑、公共活动场所。

过去涪陵城区道路呈自由式布局,街道依山就势自由延伸,道路多随弯就势,起伏不定,到处是石梯,这些梯道就是城市中的交通骨架亦是步行系统的重要组成部分。保留这些步道不仅交通上可以满足人民出行需求,同时也能留住老城的记忆,成为寻访老街、老城历史文脉的目的地。

5.4 根据地形打造特色自动扶梯系统

涪陵城区由于地形坡度大,城市高差大,居民出行困难,特别是临江商业区与半山居住区间高差大,步行时间过长,为缓解出行难问题,在老城区步行专用道上规划设置数条自动扶梯系统,方便居民出行。系统可由多条可转换上下行方向的单向自动扶手电梯和电动传送带组成。自动扶梯的主要出入口处均设置转换平台,方便行人疏散和保证安全。

扶梯采用户外有盖行人扶手电梯。扶梯系统沿途可设置酒吧、餐厅和涪陵历史文化展示等,可成为涪陵一处旅游景点。

5.5 结合地形特色强化立体步行交通体系

为了进一步提高车辆的有效疏导及人流顺畅,规划在交通产生源,如公共汽车站和商业中心,采用架空的人行通道直接连通商业楼群或学校的主要出入口。

图7 立体步行分析图

架空人行通道将散布于各处的过街天桥串联成一个有机的整体,形成系统化的架空步道体系。这样不仅有效地疏导了人流,又使人群不必跨越繁忙的城市街道就可直接进入楼层。完善的架空步道体系既方便了市民出行,又保证了城市交通的安全顺畅。架空步道与城市各类建筑有机结合,联成一体,架空步行系统不仅避免了人流与车流的相互干扰,本身也融入了城市之中,成为具有多种功能的“空中街市”。

地下步行系统与地面的机动车流实现了空间上的分离,在地下通道行走的人群将不受机动车辆的干扰,因而地下步行系统是疏导人流极为重要的交通载体,应连接交通集散中心和重要交通发生源。

5.6 结合城市发展步道建设实施建议

(1)结合旧城改造,在控制性详细规划和城市设计中落实步行设施用地。

(2)充分利用人行天桥等过街设施建立体步行道系统。

(3)对步行人流集中的地段,设置自动扶梯。

(4)加快公园绿地和休闲步道的有机结合,尽快形成休闲步道网络化。

结语

将步行交通提升到战略层面进行规划设计是山地城市综合交通的重要内容,也是对当前国内机动车大行其道的一种冷静思考,这是一种花费不大,但影响城市空间结构和布局的重要措施,是建设资源节约、环境友好型社会的重要保证。随着涪陵区综合交通规划中步行系统的实施完善,一个新型的综合交通模式将会在山地城市中发挥越来越大的作用。

[1]重庆市规划设计研究院.涪陵区综合交通规划[Z].2008.

[2]雷诚,赵万民.山地城市步行系统规划设计理论与实践——以重庆市主城区为例[J].城市规划学刊,2008,(3).

[3]雷诚,范凌云.生态和谐视角下的山地步行交通规划及指引[D].2008城市发展与规划国际论坛论文集,2008.