盾构过富水砂层流—固耦合数值模拟计算

2011-05-08张远荣肖文海尤庆忠

张远荣,肖文海,尤庆忠

(1.中国铁道科学研究院 深圳研究设计院,广东 深圳 518034;2.厦深铁路广东有限公司,广东 深圳 518301)

1 工程简介

深圳地铁2号线工程西起南山区赤湾站,东止罗湖区新秀站,线路全长35.78 km,均为地下线。2号线2205标段盾构工程共有2个区间,分别是东角头站—水湾站和水湾站—海上世界站区间。地表既有建筑物主要集中在东角头站—水湾站区间,土质为富水砂层,本文运用FLAC3D有限差分程序进行本段沉降的数值模拟计算。

该段隧道上覆第四系地层:人工填土、洪冲圆砾、洪冲黏土,隧道侧墙岩土层为洪冲砾砂、砾(砂)质黏土,隧道基底为砾(砂)质黏土、全风化粗粒花岗岩。上覆软弱土层厚度为10.2~13.0 m。

地下水以经常渗水、滴水为主,顶板砂层地段易涌水,局部钻孔和砾(砂)质黏土见强 ~中等风化岩碎块,在CK5+058.9里程附近出现微风化状风化球,且上部建筑物以天然地基为主。

2 FLAC3D计算模型

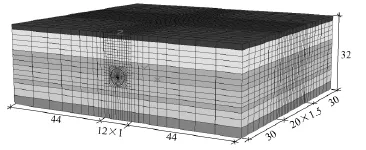

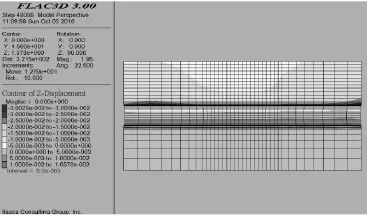

建立如图1所示盾构过富水砂层流—固耦合计算模型,模型宽×长×高为100 m×90 m×32 m。

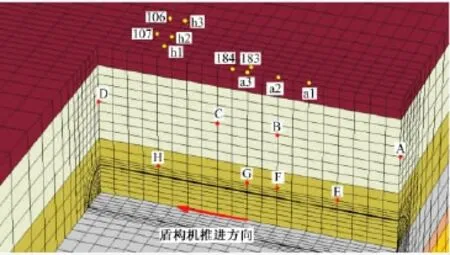

地表沉降计算点、实测点与孔压计算点位置示意如图 2,其中 a1,a2,a3,h1,h2,h3 为地表沉降计算点,106,107,183,184 为地表沉降实测点,A,B,C,D,E,F,G,H为孔压计算点。

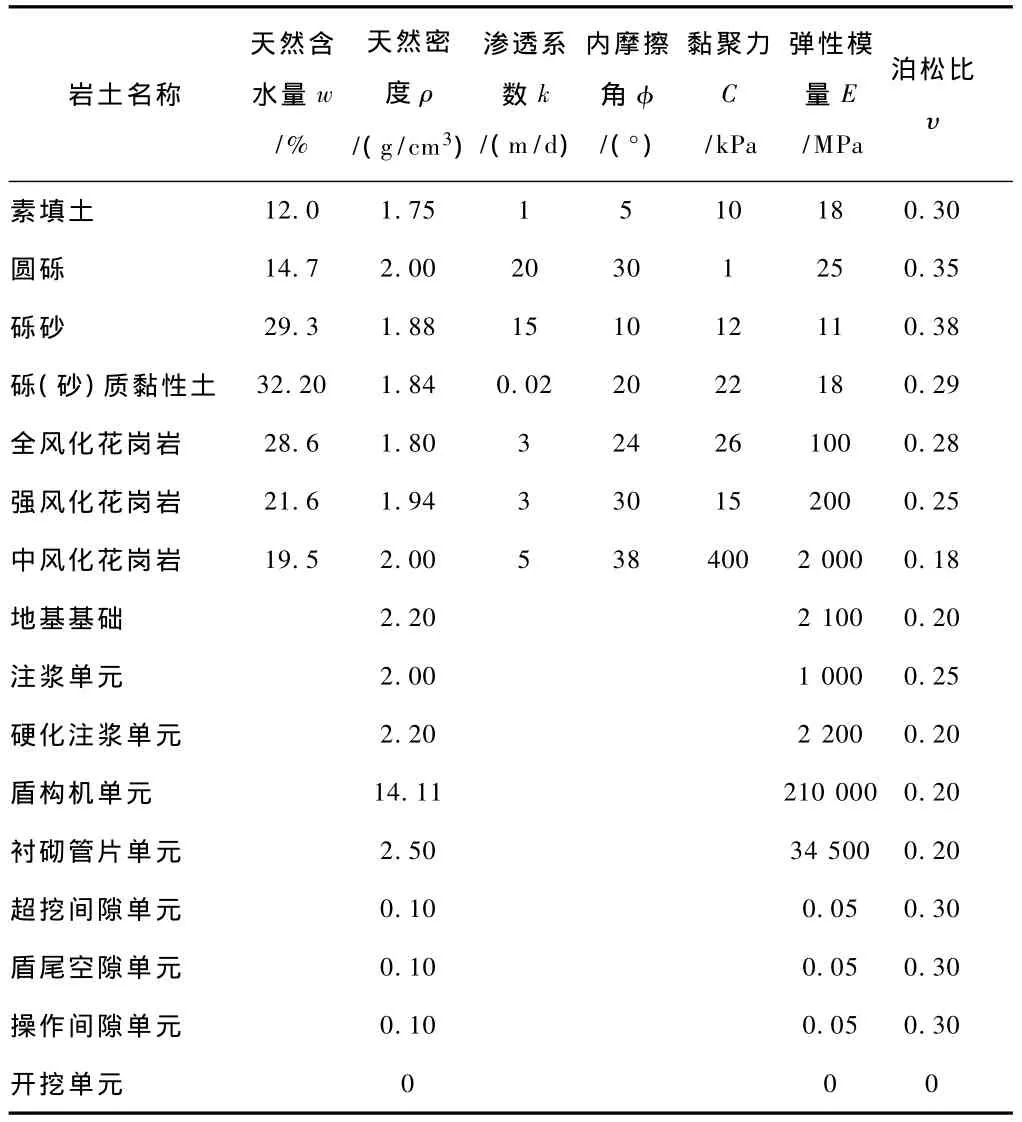

土体的本构关系采用摩尔—库伦模型,注浆、管片等为各向同性弹性体。在富水砂层中模拟盾构开挖计算过程中所采用的有关计算参数如表1。

图1 盾构过富水砂层流—固耦合计算模型(单位:m)

图2 地表沉降计算点、实测点与孔压计算点位置示意

3 流—固耦合数值计算结果

3.1 沉降计算结果及分析

在给定模型的力学参数和边界条件下,求解场地初始应力和孔隙水压力。经过流—固耦合计算后,可得纵、横剖面竖向沉降分布云图,纵剖面地面沉降时程曲线及纵、横剖面孔隙水压力。计算结果分别见图3—图10。从纵剖面图3看,开挖前后两端沉降较大,越靠近边界沉降越大。这个计算结果可能由于以下三个方面的原因:①快速开挖引起的较大的沉降;②边界效应;③两者共同作用的效果。

表1 模型场地土层和开挖相关模拟单元的力学参数

图3 X=0处纵剖面竖向沉降分布云图

从隧道的横剖面(见图4)看开挖沉降,自隧道拱顶开始到地表,沉降依次减小。拱顶最大1.5 cm左右,隧道拱底及两侧土体有微量的隆起,但量值较小。

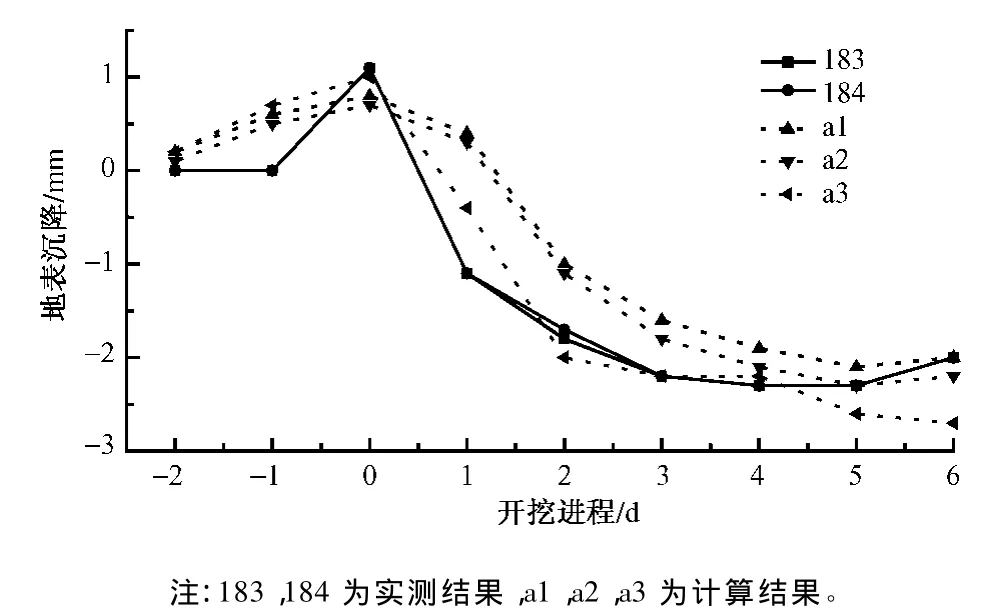

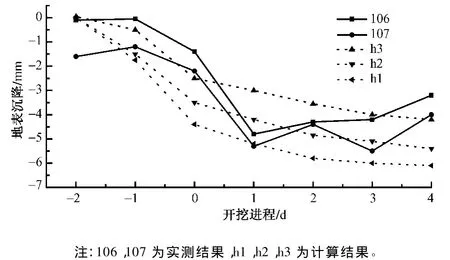

通过对盾构开挖引起地表纵、横剖面沉降的分析(见图5、图6),可知盾构推进时,掌子面地表先隆起,隆起量约1 cm。盾构通过后,由于盾尾空隙、地层土应力与孔隙水压力消散等共同作用,地表开始产生沉降,沉降量约2~3 cm。在盾构管片安装后,地表沉降趋于稳定。通过横、纵剖面地表沉降计算值与实测值的对比,可知地表沉降变化趋势及量值的计算结果与实测结果较吻合。

图4 横截面Y=30 m的沉降分布云图

图5 盾构开挖正上方纵截面沉降计算值与实测值

图6 隧道横截面沉降计算值与实测值

3.2 孔压计算结果及分析

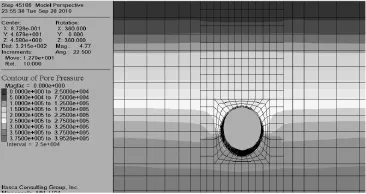

通过对盾构隧道开挖纵剖面孔隙水压力的计算(见图7),可知隧道上方砂性土层孔隙水压力在盾构通过后消散较快,隧道下方黏土层的孔隙水压力还保留着开挖时的降压特征,孔隙水压力消散较慢。

图7 X=0处纵剖面(Y:30~60 m)孔压分布云图

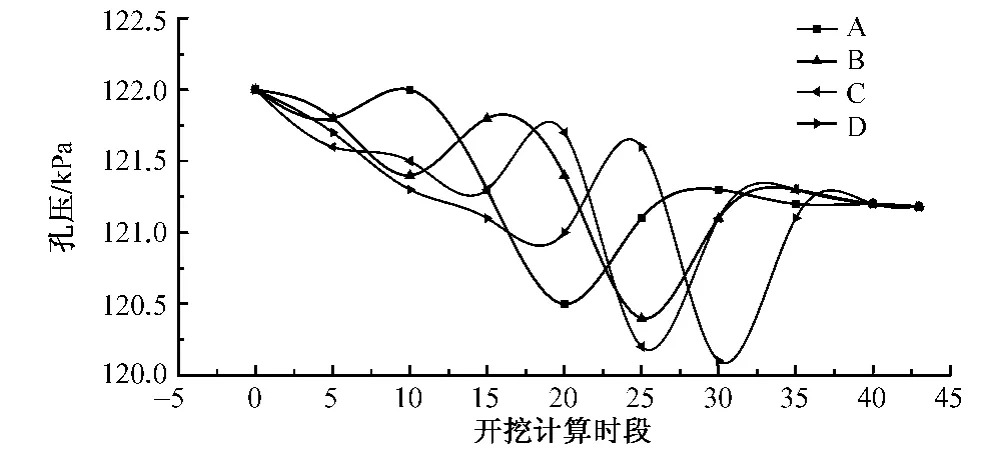

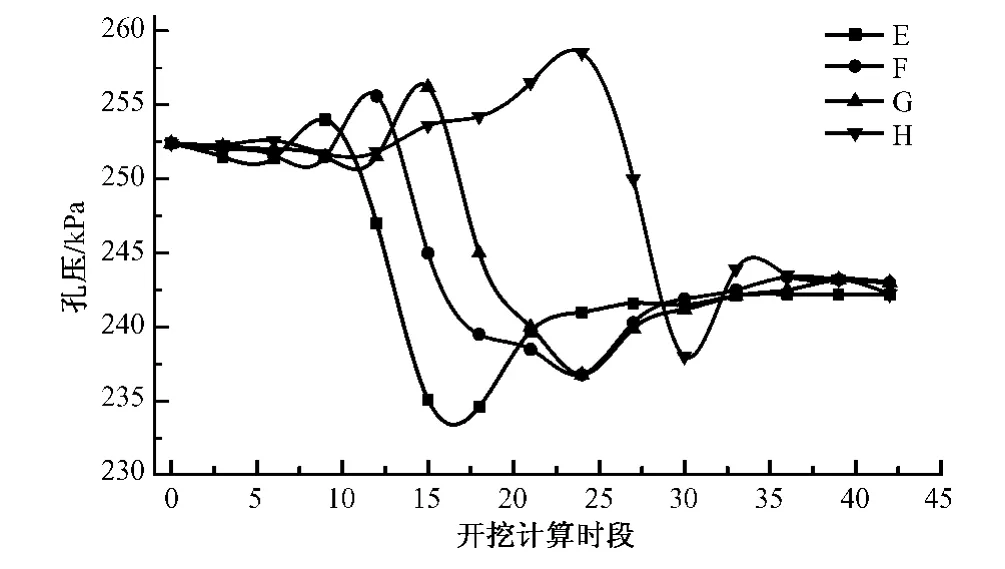

通过对纵剖面各点孔隙水压力消散时程曲线(见图 8、图9)分析,可知盾构推进时,掌子面孔隙水压力先上升,盾尾通过时,孔隙水压力消散,隧道管片安装后,孔隙水压力逐渐恢复且趋于稳定。并且靠隧道拱顶位置越近,孔隙水压力量值越大。

图8 隧道纵剖面A,B,C,D点孔隙水压力消散时程曲线

图9 隧道纵剖面E,F,G,H点孔隙水压力消散时程曲线

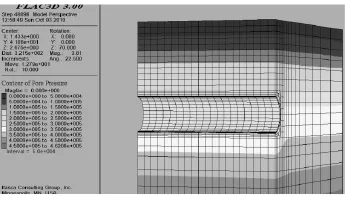

通过对盾构隧道开挖横剖面孔隙水压力的计算结果分析(见图10),可知盾构隧道开挖后,隧道周围孔隙水压力在纵向上呈现一条减压带,横断面上孔隙水压力消散情况基本相同。

4 结论

1)盾构在富水砂层推进过程中,对于隧道轴线上任一横断面而言,盾构机在到达该横断面前,地表先隆起,盾构通过后地表产生沉降。

图10 横截面Y=30 m的孔压分布云图

2)离隧道纵断面中心线越远,盾构施工引起的地表沉降越小。

3)在富水砂层中,盾构机掌子面正前方孔隙水压力先升高,盾尾通过后孔隙水压力消散,隧道管片安装后,孔隙水压力逐渐恢复。靠隧道拱顶位置越近,孔隙水压力量值越大且趋于稳定。隧道周围孔隙水压力在纵向上呈现一条减压带,横断面上孔隙水压力消散情况基本相同。

[1]彭文斌.FLAC3D实用教程[M].北京:人民交通出版社,2009.

[2]陈育民,徐鼎平.FLAC/FLAC3D基础与工程实例[M].北京:中国水利水电出版社,2009.

[3]邢心魁,史艳忠,宋战平.土质隧道施工期围岩变形性状的分析研究[J].铁道建筑,2009(2):40-43.

[4]魏纲,刘加湾.盾构法隧道统一土体移动模型参数取值研究[J].铁道建筑,2009(2):48-51.

[5]苏春晖,马建林,李曙光,等.富水黄土围岩含水量变化对隧道稳定性的数值模拟分析[J].铁道建筑,2008(4):32-34.