四川省青川县银溪窝滑坡复活机制研究及稳定性评价

2011-05-07沈军辉彭昌翠章志峰

尤 琳,沈军辉,彭昌翠,章志峰

(成都理工大学 地质灾害与地质环境保护国家重点实验室,成都610059)

银溪窝滑坡位于四川省青川县白家乡佛山村一社,属于滑移-弯曲溃决型变形破坏形成的老滑坡体。近期,滑坡堆积体表现出一定的蠕滑变形迹象,表层局部滑塌现象较发育。“5·12”汶川地震,造成滑坡体的变形进一步加剧,中后部形成多条具一定规模的继承性圈弧状裂缝(带),坡体稳定性进一步降低,对坡体上居民的生命财产安全构成严重威胁。因此,评价该滑坡的稳定性,并提出相应的治理措施,确保滑坡体上居民生命财产的安全具有重要的实际意义。本文根据滑坡结构及变形破裂特征,结合其所处的地质环境条件,研究了滑坡的复活机制,在此基础上,评价了滑坡的稳定性,并提出相应的治理方案。

1 地质环境条件

银溪窝滑坡位于矿山梁背斜南东翼近转折端一带,出露岩层为寒武系长江沟组中段(∈1c2)砂、页岩和灰岩,岩层产状135°~145°∠10°~57°,斜坡整体上呈上缓下陡的顺向坡,陡倾角节理裂隙发育。

滑坡区位于距龙门山中央断裂-映秀北川断裂南东侧约40km,区内地震基本烈度为Ⅷ度,地震峰值加速度为0.15g,地震特征周期为0.40s。

滑坡区属亚热带湿润型季风气候,雨量较充沛,降雨主要集中在7-9月,占全年降雨量(1 021.7 mm)的50%以上;近年来,气候异常,极端暴雨天气频现,2005-2009年除2008年外每年雨季均出现了灾害性降雨气候,全县范围内地质灾害频发。

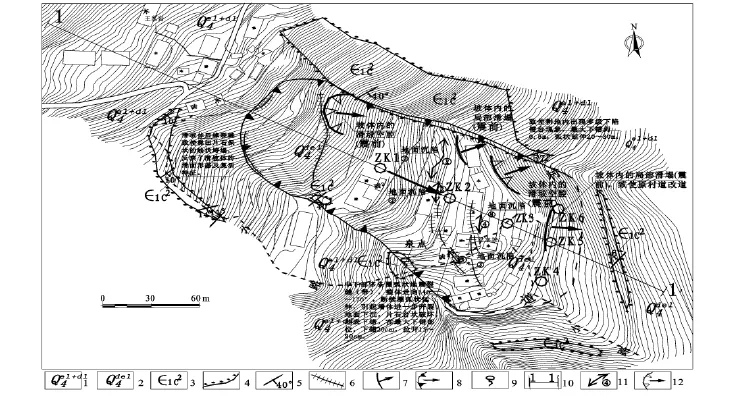

滑坡区地形标高800~1 000m,属剥蚀侵蚀中低山地貌,地形整体上呈现出上下陡中部缓的特点。周边地区以中小型季节性水流冲沟为主。区内地下水类型主要为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水,在雨季坡体内具有一定规模的上层滞水,并且在滑坡体中下部南西侧边界有发育于砂岩岩层内的泉点出露(图1)。

图1 银溪窝滑坡工程地质平面图

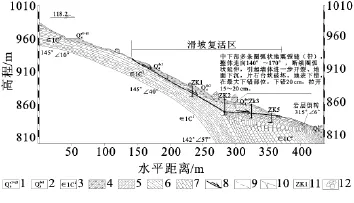

图2 银溪窝滑坡工程地质纵剖面图

2 滑坡基本特征

2.1 外貌形态特征及规模

银溪窝滑坡属于滑移-弯曲溃决型变形破坏形成的老滑坡,因此,其外貌形态及结构特征受此形成机制的严格控制。由于老滑坡发生时伴随着巨大应变能的瞬间释放,滑体起动速度快,大部分滑体物质在高速滑动过程中完全解体并被抛出堆积于坡体底部,仅部分堆积于滑区范围内,且坡脚处的大部分滑体物质后期被剥蚀,现存的也只是其一小部分。

滑坡复活体在平面上呈“长舌”状(图1),纵向长约250m,平均宽约100m,面积约2.0万m2,方量约12.0万m3,属于中型滑坡。两侧以冲沟为界,后缘略呈陡坎状,高程930m,前缘以村道下方地形变化较大处为界,高程840m。坡体整体坡向118°,中后部坡度较大30°~40°,经后期人工改造呈多级台坎状,中前部坡度较缓5°~15°,为多级平台;中前部北端坡向变化较大,为67°,坡度20°~30°。

2.2 滑坡体结构特征

滑坡的滑床和滑带的物质结构组成及形态亦受老滑坡形成机制的严格控制。

滑坡堆积体具有纵向上部薄向下逐渐变厚,横向中间厚向两侧逐渐变薄的特征。上部滑体一般厚度约4m,主要物质成分为老滑坡残体风化形成的灰黄、黄褐色含碎石粉质黏土,可塑-硬塑状态,碎石成分主要为砂岩、页岩及灰岩。中下部滑体一般厚度12m,主要由表层的含碎石粉质黏土和下部的粉质黏土组成;表层的含碎石粉质黏土呈可塑-硬塑状态,碎石含量大于25%成分为砂岩、页岩及灰岩,其下为透镜状分布的粉质黏土层(图2),呈软-可塑-硬塑状态,碎石含量较少。

滑坡的滑面(带)受老滑坡形成机制的控制,其形态特征整体上呈折线形(图2),倾角变化大。850m高程以上受其下滑床岩层面的控制倾角较大,为30°~40°,滑床主要为寒武系长江沟组中段(∈1c2)中薄层砂岩页岩,产状135°∠30°~40°,岩体结构较完整。850m高程以下段为滑移-弯曲型老滑坡溃决剪出部位,倾角一般2°~4°,滑床主要为较破碎的中厚层状灰岩。滑带土为灰黄色粉质黏土或黏土,湿度大,一般为潮湿-饱和,呈可塑-软塑状态,局部呈流塑状态,含5%~10%的碎石,厚度一般为0.5~1.5m。

3 滑坡变形破裂特征

3.1 “5·12”地震前滑坡变形破裂特征

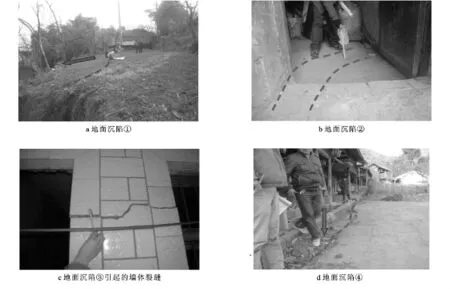

“5·12”汶川特大地震前,滑坡的变形破坏主要发生在雨季,表现为滑坡体的整体蠕滑-拉裂和局部的表层滑塌。滑坡整体蠕滑-拉裂的主要变形破裂迹象表现为滑坡体中部圈弧状断续延伸分布的地面沉陷(图1、图3),并引起墙体开裂。此外,坡体内的局部表层滑塌发育,在滑坡中后部可见两处规模较大的滑坡空腔(图1);滑坡中前部可见多处地表滑塌(图2),致使耕地内出现多级下陷错台现象,最大下错约0.5m,弧状延伸20~30m,在雨季有持续的变形破坏迹象;前缘的地表滑塌致使村道改道。

图3 坡体内中部断续延伸分布的地面沉陷

3.2 “5·12”地震变形破裂特征

在“5·12”地震过程中,滑坡体的变形破裂进一步加剧,主要表现为圈弧状继承性裂缝(带)发育,地面沉陷及墙体裂缝的变形破裂迹象更加明显。

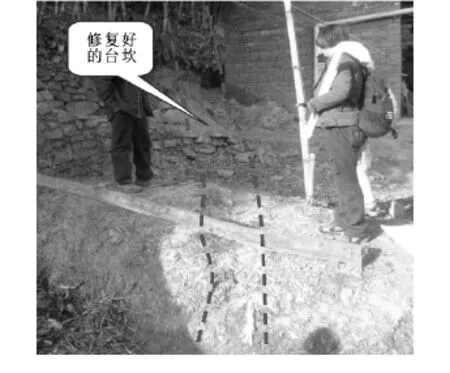

主要的变形破裂迹象有:①坡体的中部产生了多条圈弧状裂缝(带)(图1)。整体走向140°~170°,断续圈弧状延伸,基本上横贯于滑坡体的中部。引起墙体进一步开裂、地面下沉,片石台坎破坏(图4),地表下错,在最大下错部位,下错20cm,拉开15~20cm(图5)。

4 滑坡复活成因机制与稳定性评价

4.1 复活机制及稳定性定性评价

上述滑坡的变形破裂特征表明,银溪窝滑坡的复活,主要受降雨和地震的影响。

在雨季,降水下渗,由于滑坡体上部滑床为砂页岩互层,页岩为相对隔水层,并且滑床面倾角受岩层面控制,倾角较大,下渗降水沿滑床面向下渗透;由于下部滑床面平缓,降水渗透受阻,于是在滑坡体内中下部形成滞水如图1所示,在雨季,坡体中下部南西侧有泉点出露可以证明。在水作用下滑带岩土体软化或泥化,物理力学参数降低,坡体稳定性降低,滑坡体出现蠕滑-拉裂变形迹象,在坡体中部出现断续分布的地面沉陷。

鬼算盘钱通,年约四十,暗紫色长衫,外罩藏青色马褂,清瘦,一副大众面孔,那怕你和他多次见面也不会留下丝毫印象;

图4 地震引起的片石台坎破坏和地表裂缝

②滑坡体后缘裂缝致使梯田片石保坎的线状垮塌(图6),反映了滑坡体的滑面形态及复活特征。

图5 地震引起的地表裂缝

图6 滑坡后侧缘堡坎线状倒塌反映出的滑面形态及复活特征

“5·12”汶川特大地震时,地震力直接导致坡体抗滑力降低,下滑力增大,在坡体中后部形成多条圈弧状继承性裂缝(带),坡体变形破坏加剧,使坡体稳定性进一步降低。

由此可以判定,滑坡在暴雨或地震等不利工况下下处于欠稳定状态。

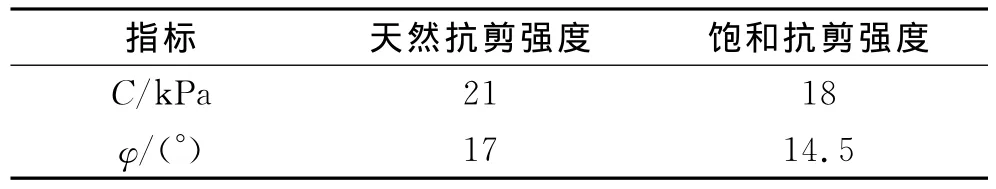

4.2 滑坡稳定性定量评价

(1)计算参数的选取。根据岩土体物理力学参数的实验统计值,并通过与经验值和反演值的对比,确定稳定性相关计算参数的取值。滑体天然容重取19.80kN/m3,饱和容重取20.70kN/m3,其滑带土体(粉质黏土)相关物理力学参数取值如表1所示。

表1 滑带土体物理力学参数取值表

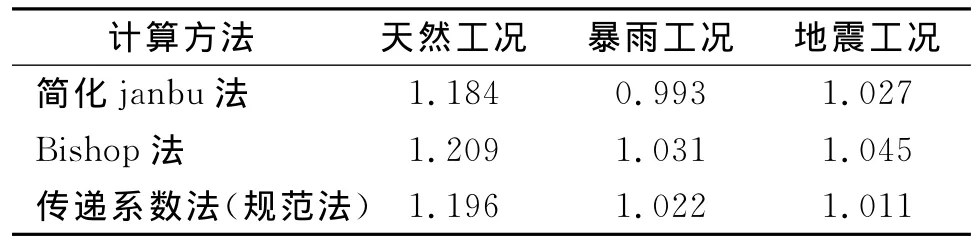

(2)计算结果及评价。选取1-1剖面(图2)为计算剖面。因该滑坡的滑面(带)呈折线(面)形,所以采用传递系数法对其进行稳定性计算比较合理。同时,这里提供了其他计算方法,以便进行比对。计算结果如表2所示。

表2 银溪窝滑坡稳定性系数计算结果

计算结果表明:滑坡在天然工况下,处于基本稳定状态;在暴雨及地震工况下处于欠稳定状态。计算结果与滑坡稳定性定性判定相符。

4.3 治理措施研究

在充分认识滑坡体的基本特征和变形破裂特征以及影响因素的基础上,提出相应的治理措施。

(1)水是银溪窝滑坡复活的直接诱因,也是影响滑坡稳定性重要因素,因此,可以在滑坡体后缘修筑截水沟,将其汇水沿两侧自然冲沟排出,并辅助裂缝填封,以减小水因对滑坡稳定的影响。

(2)对于滑坡整体蠕滑-拉裂变形破坏的治理,采用在滑坡体前缘设置抗滑桩的治理方案,能有效的控制其进一步的变形破坏。因此,本文选用“后缘截水+坡体内部裂缝填封+滑坡前缘设置抗滑桩”的综合治理措施,对银溪窝滑坡治理。

5 结论及建议

(1)银溪窝滑坡属于滑移-弯曲溃决型变形破裂形成的老滑坡堆积体,滑坡体形态及结构特征受老滑坡形成机制的严格控制;滑坡近期复活的决定性因素为降雨和地震。

(2)滑坡复活的变形破裂机制为滑移-拉裂型,其变形破裂特征及稳定性计算结果表明,滑坡体在天然状态下处于基本稳定状态,在降雨或地震工况下处于欠稳定状态。

(3)推荐使用“后缘截水+坡体内部裂缝填封+滑坡前缘设置抗滑桩”的综合治理措施对其进行整治。

[1] 沈军辉,王兰生,赵其华,等.二郎山榛子林滑坡形成演化机制及整治对策[J].成都理工学院学报,2000,27(2):184-188

[2] 四川省地质局第二区域地质测量队二分队.广元幅1∶20万区域地质图[Z].1963-1966.

[3] 李明辉,郑万模,石胜伟,等.丹巴县甲居滑坡复活机制及其稳定性分析[J].山地学报,2008,26(5):577-582.

[4] 黄达,裴向军,张志刚,等.某公路滑坡成因机制及稳定性[J].山地学报,2008,26(6):721-726.

[5] 黄润秋.20世纪以来中国的大型滑坡及其发生机制[J].岩石力学与工程学报,2007,26(3):434-454.

[6] 殷跃平.长江三峡库岸区移民迁建新址重大地质灾害及防治研究[M].北京:地质出版社,2004.