对牵引态下针刺治疗神经根型颈椎病的疗效评估

2011-05-06李俊纬张红何乐中梁灵芝

李俊纬,张红,何乐中,梁灵芝

(温州市第二人民医院,浙江 325000)

对牵引态下针刺治疗神经根型颈椎病的疗效评估

李俊纬,张红,何乐中,梁灵芝

(温州市第二人民医院,浙江 325000)

【摘要】目的 对神经根型颈椎病采用牵引状态下配合同步针刺治疗,进行治疗前后康复评定;并与传统针刺方法治疗进行对照,评价其临床疗效。方法 将66例神经根型颈椎病患者随机分为两组,试验组予以牵引状态下配合同步针刺,对照组予以非同步牵引配合针刺。治疗前后采用简化McGill疼痛问卷和目测类比评分进行疗效评价。结果 试验组完成病例观察29例,对照组完成病例观察35例。经统计分析,两组方案在简化McGill疼痛问卷评分变化上治疗前后对比差异都有统计学意义(P<0.05,P<0.01)。试验组在McGill疼痛问卷评分和起效时间上优于对照组。结论 两种牵引配合针刺方案对神经根型颈椎病的治疗都有非常显著的疗效;在对颈肩臂疼痛症状改善方面牵引状态下针刺稍优于传统针刺,起效时间较传统针刺短;牵引状态下配合同步针刺节约单次治疗时间,使治疗效率大大提高。

【关键词】颈椎病;牵引术;针刺;电针

颈椎病系近代临床常见疾病,本文拟以多项康复评定为评价标准,观察本科从2008年4月至2009年8月对牵引状态下针刺与牵引后配合针刺的对比研究,观察结果报道如下。

1 临床资料

1.1 一般资料

共纳入66例患者,患者随机抽取治疗方案进行分组。试验组31例,男15例,女16例;30~39岁8例,40~49岁17例,50~60岁6例;病程<1个月3例,1个月至1年10例,1~2年14例,>2年4例。对照组35例,男15例,女20例;30~39岁9例,40~49岁18例,50~60岁8例;病程<1个月4例,1个月至1年16例,1~2年12例,>2年3例。性别、年龄用χ2检验,病程用秩和检验,均P>0.05,两组患者基线资料比较差异无统计学意义。

1.2 纳入标准

参照第二届全国颈椎病专题座谈会纪要[1]和国家中医药管理局制定的《中医病证诊断疗效标准》[2]中神经根型颈椎病诊断标准。结合病史、临床表现、体征、影像学检查确诊。选择符合颈椎病的诊断标准并属神经根型(包括神经根型合并颈型),年龄30~60岁,性别不限,自愿加入本试验并签署“知情同意书”者。

1.3 排除标准

①非神经根型颈椎病者;②排除孕妇和哺乳期妇女,以及对针刺过度敏感者;③伴有巨大型颈椎间盘突出者、外伤性颈椎间盘突出者;④合并椎动脉型、脊髓型、交感型和其他型颈椎病者以及合并颈椎椎体滑移者;⑤合并有心血管、脑血管、肝脏、造血系统等严重原发性疾病,精神疾病;⑥同时接受药物、推拿、阻滞及其他理疗以综合治疗者;⑦由于晕针等其他原因而不能坚持或不愿接受治疗者;⑧周围有皮肤病易引起感染者;⑨手术后再发的神经根型颈椎病者。

2 治疗方法

2.1 试验组

牵引同步针刺,即患者取坐位牵引,牵引状态下同时施行针刺治疗。针刺取颈夹脊(单侧病变取病侧夹脊,两侧同病皆取)、肩井、手三里,用0.30 mm×40 mm一次性针灸针进行针刺,行平补平泻手法,针感刺激强度以患者较强酸胀感为标准,得气后接KWD808-Ⅱ电针仪,选连续波,频率2 Hz,以患者可以适应、无不适痛感为度,留针30 min。

2.2 对照组

牵引后采用传统针刺方法,针刺取穴方法同对照组,留针30 min。

选用袖珍式颈椎牵引器,牵引力约体重×10%,角度参考相关文献[3]。每天治疗1次,每星期治疗5次,以10次为1个疗程,共治疗2个疗程。

2.3 观察方法

患者各个指标以及方法资料、收集、记录、保存和分析,由经过培训的特定专门人员负责,贯彻盲法(单盲)原则,与治疗操作者分离,治疗操作者不参与此项工作。

2.4 安全性评价以及意外情况处理

对各组治疗过程中可能出现的各种针刺不良反应和意外损害,如晕厥、晕针、断针、皮损、血肿、脊髓和椎动脉损伤、病情加重以及牵引引起的各种不良反应等,进行如实记录,并对其原因进行分析与总结。并立即停止治疗,采取相应措施。

3 治疗效果

3.1 疗效标准[2]

治愈 症状消失,肌力正常,肢体功能恢复,能参加正常工作。

好转 症状减轻,颈肩背疼痛减轻,肢体功能改善。

无效 症状无改善。

患者疼痛评定采用简化McGill疼痛问卷评分和目测类比评分(VAS)[4],疗程开始前后当天治疗前分别作问卷调查,每次治疗前单独做目测类比评分(VAS)。

3.2 统计学方法

采用SPSS11.5对数据进行统计处理,成组资料采用t检验,率和构成比采用卡方检验。

3.3 结果

3.3.1 治疗过程中的情况

共纳入患者66例,研究中脱落2例,实际完成临床病例64例,其中,试验组29例,对照组35例。本中心在临床研究实际操作中,未发现由于接受试验或对照治疗方法而出现生命体征不稳定和重要脏器功能损害。试验组1例患者因牵引治疗后出现症状加重。试验组另1例因工作原因不能完成第2疗程,从治疗中脱落。两组均有出现初诊患者反应枕颌部或喉部不适,并未影响操作进行,重新调整枕颌带或者牵引角度后不良症状可以缓解。

3.3.2 两组疗效比较

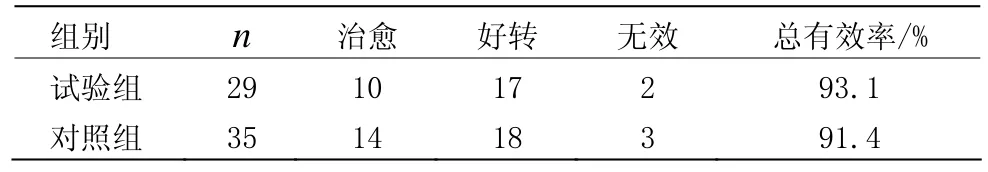

试验组和对照组总有效率分别为93.1%和91.4%,经卡方检验χ2=0.048,P>0.05,两组总有效率差异无统计学意义。详见表1。

表1 两组疗效比较 (n)

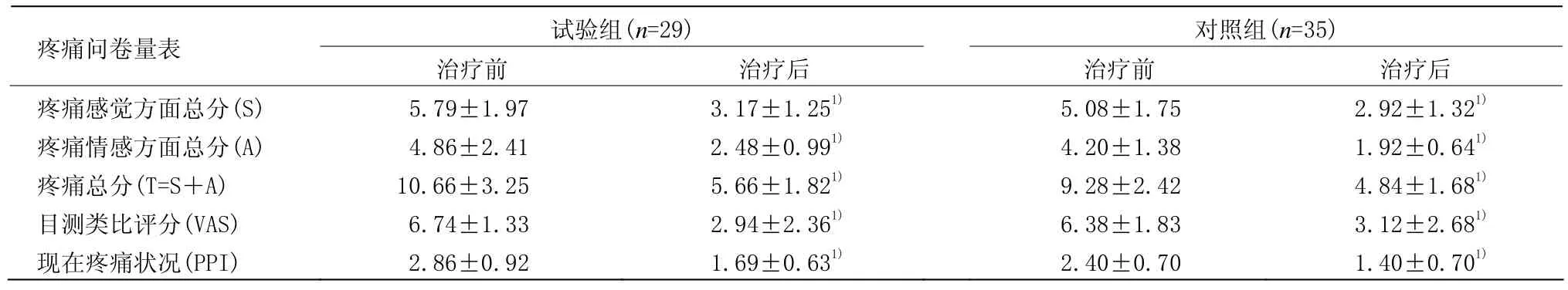

3.3.3 两组治疗前后McGill疼痛评分改善情况比较

两组患者治疗前颈肩臂疼痛程度评分差异无统计学意义(P>0.05)。治疗后两组颈肩臂疼痛症状计分改善均十分显著(P<0.05)。组间比较,两组治疗后颈肩臂疼痛症状计分无差异(P>0.05)。详见表2。

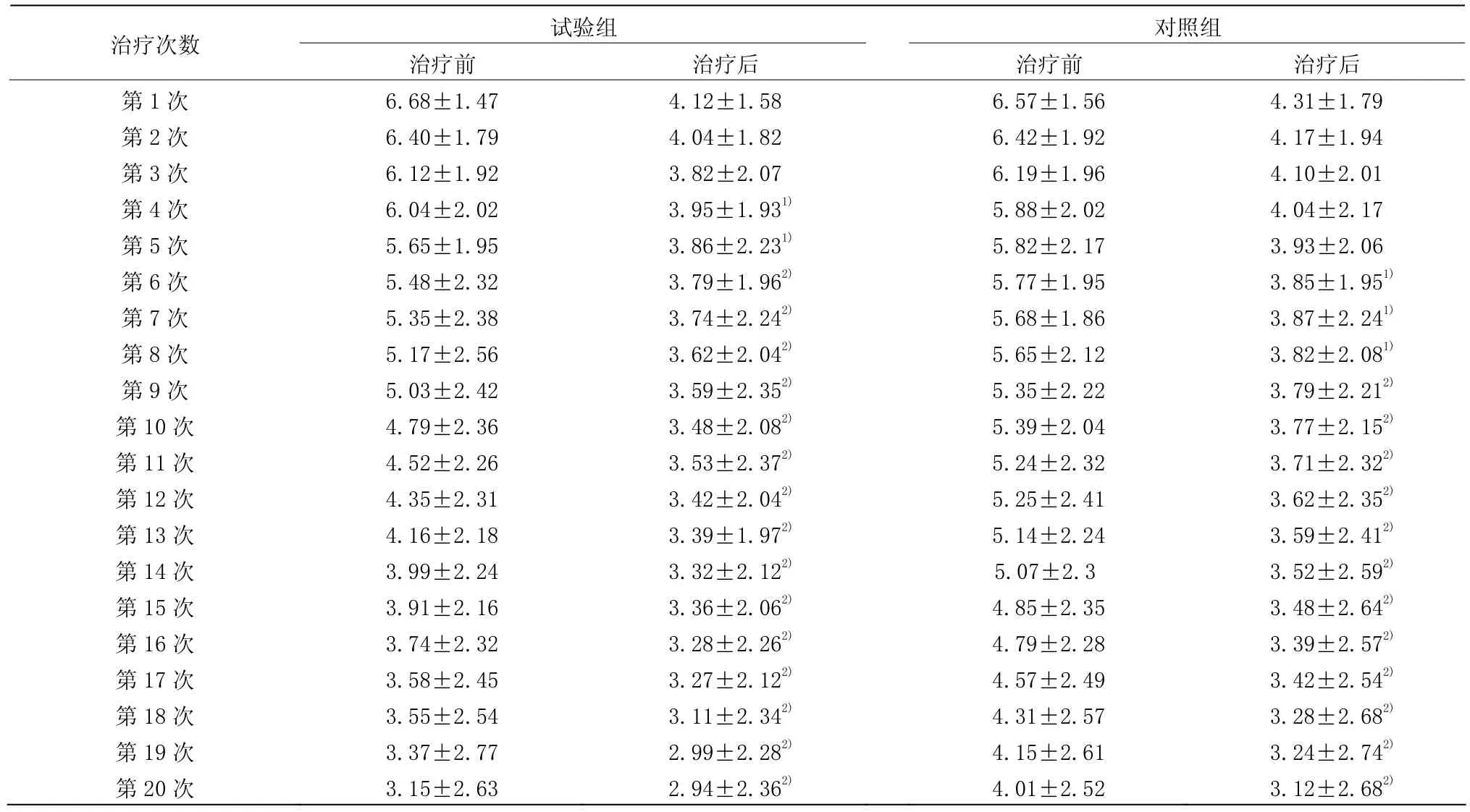

3.3.4 目测类比评分(VAS)改善与治疗次数关系

每次治疗前及疗程结束后做目测类比评分(VAS),其结果见表3。试验组目测类比评分(VAS)起效时间早于对照组,治疗效果优于对照组。

4 讨论

中医学认为,颈椎病属“骨痹”范畴。《诸病源候论·风痹候》:“痹者,风寒湿三气杂至,合而成痹。”所以我们认为气血失和,寒邪阻络以致筋脉失养,经脉不通,筋脉痉挛肿胀乃至“骨错缝、筋出槽”是本病的主要病机[5]。

近年的研究表明,神经根的机械性压迫实质上并非与本病有直接相关,神经根的炎症反应、营养障碍及传导特性损伤等因素很可能同具重要性。所以,神经根型颈椎病急性期根性痛产生的实质,是在神经根管狭窄的基础上,损伤继发性生理、生化改变出现代谢紊乱和代谢产物疲积,生物活性物质释放的刺激。神经根发生充血、水肿、炎症反应及传导特性损害。机械性压迫、化学性刺激虽然同时存在,但症状产生却与炎症反应的出现密切相关。

表2 两组治疗前后McGill疼痛评分比较 (±s,分)

表2 两组治疗前后McGill疼痛评分比较 (±s,分)

注:组内与治疗前比较1)P<0.01

疼痛问卷量表 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后试验组(n=29) 对照组(n=35)疼痛感觉方面总分(S) 5.79±1.97 3.17±1.251)5.08±1.75 2.92±1.321)疼痛情感方面总分(A) 4.86±2.41 2.48±0.991)4.20±1.38 1.92±0.641)疼痛总分(T=S+A) 10.66±3.25 5.66±1.821)9.28±2.42 4.84±1.681)目测类比评分(VAS) 6.74±1.33 2.94±2.361)6.38±1.83 3.12±2.681)现在疼痛状况(PPI) 2.86±0.92 1.69±0.631)2.40±0.70 1.40±0.701)

表3 两组治疗前后目测类比评分(VAS)比较 (±s,分)

表3 两组治疗前后目测类比评分(VAS)比较 (±s,分)

注:组内与第1次比较1)P<0.05,2)P<0.01

治疗次数 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后试验组 对照组第1次 6.68±1.47 4.12±1.58 6.57±1.56 4.31±1.79第2次 6.40±1.79 4.04±1.82 6.42±1.92 4.17±1.94第3次 6.12±1.92 3.82±2.07 6.19±1.96 4.10±2.01第4次 6.04±2.02 3.95±1.931)5.88±2.02 4.04±2.17第5次 5.65±1.95 3.86±2.231)5.82±2.17 3.93±2.06第6次 5.48±2.32 3.79±1.962)5.77±1.95 3.85±1.951)第7次 5.35±2.38 3.74±2.242)5.68±1.86 3.87±2.241)第8次 5.17±2.56 3.62±2.042)5.65±2.12 3.82±2.081)第9次 5.03±2.42 3.59±2.352)5.35±2.22 3.79±2.212)第10次 4.79±2.36 3.48±2.082)5.39±2.04 3.77±2.152)第11次 4.52±2.26 3.53±2.372)5.24±2.32 3.71±2.322)第12次 4.35±2.31 3.42±2.042)5.25±2.41 3.62±2.352)第13次 4.16±2.18 3.39±1.972)5.14±2.24 3.59±2.412)第14次 3.99±2.24 3.32±2.122)5.07±2.3 3.52±2.592)第15次 3.91±2.16 3.36±2.062)4.85±2.35 3.48±2.642)第16次 3.74±2.32 3.28±2.262)4.79±2.28 3.39±2.572)第17次 3.58±2.45 3.27±2.122)4.57±2.49 3.42±2.542)第18次 3.55±2.54 3.11±2.342)4.31±2.57 3.28±2.682)第19次 3.37±2.77 2.99±2.282)4.15±2.61 3.24±2.742)第20次 3.15±2.63 2.94±2.362)4.01±2.52 3.12±2.682)

针灸治疗神经根型颈椎病近期效果明显[6-9],在治疗后疼痛可以明显缓解,其作用是起到行气活血、通经止痛的作用,同时可解除肌肉和血管的痉挛,改善血液循环,增强局部的血液供应,促使病变组织的修复,有利于神经肌肉组织水肿和炎症的吸收,是治疗本病较安全有效的方法。另外,针刺具有提高痛阈的作用,增加患者的耐受程度,降低痛觉敏感性。而牵引治疗神经根型颈椎病有较好的近期疗效,可以直接缓解患者机械性压迫,解除颈部肌肉痉挛,减少对椎间盘的压力,改善筋脉痉挛和“骨错缝、筋出槽”,一般可以在牵引后数分钟内感觉到症状的缓解。针灸治疗纠正了牵引治疗后症状容易反复的弊端。

牵引态下针刺治疗神经根型颈椎病的特点是除了同时利用牵引的力学作用解除患者颈椎机械性压迫和针灸的松解肌肉、自我调节作用,利于神经肌肉组织水肿和炎症的吸收。而牵引作用力更容易深达骨关节部位,而牵引状态下椎间隙增大,更有利于针灸发挥舒筋活络、行气止痛的作用。尤其在活动受限的急性期不利于整复手法的情况下,两者共同发挥柔筋归槽、正骨对缝的作用,对疾病的治疗起到积极的作用。

参考文献

[1]孙宇,李贵存.第二届颈椎病专题座谈会纪要[J].解放军医学杂志, 1994,19(2):156-158.

[2]国家中医药管理局.中医病证诊断疗效标准[S].南京:南京大学出版社,1994:186.

[3]纪树荣.运动疗法技术学[M].北京:华夏出版社,2004:48.

[4]顾新,佟方,李京平,等.疼痛的评定[J].现代康复,2000,4(1): 86 -87.

[5]詹红生,石印玉,张明才,等.基于“骨错缝、筋出槽”病机认识的椎间盘病症诊治新观点[J].上海中医药杂志,2007,41(9):4-6.

[6]陈威,陈东煜,吴耀持,等.仰卧位拔伸整复手法与针刺治疗颈椎病的对比临床研究[J].中国中医骨伤科杂志,2007,15(9):23-25.

[7]曾顺军,刘丽,关德斌.颈椎横突穴位注射治疗神经根型颈椎病疗效观察[J].上海针灸杂志,2010,29(8):523-524.

[8]蔡玉梅,黄文燕,郑继范,等.针刺从脾胃论治神经根型颈椎病疗效观察[J].上海针灸杂志,2010,29(7):451-453.

[9]陈丹,王友军,吴荣华,等.傍刺治疗神经根型颈椎病临床疗效的量化评价[J].上海针灸杂志,2009,28(4):219-221.

【中图分类号】R246.2

【文献标志码】A

DOI:10.3969/j.issn.1005-0957.2011.04.241

文章编号:1005-0957(2011)04-0241-03

收稿日期2010-10-20

作者简介:李俊纬(1981 - ),男,住院医师,2009级硕士生

通信作者:张红(1966 - ),女,主任医师

Assessment of the Therapeutic Effect of Simultaneous Traction and Acupuncture on Cervical Spondylotic Vertebral Arteriopathy

LI Jun-wei, ZHANG Hong, HE Le-zhong, LIANG Ling-zhi. Wenzhou Second People’s Hospital,Zhejiang 325000,

China

[Abstract]ObjectiveTo assess the therapeutic effect of simultaneous traction and acupuncture on cervical spondylotic vertebral arteriopathy by post-treatment rehabilitation evaluation and comparison with conventional acupuncture. Methods Sixty-six patients with cervical spondylotic vertebral arteriopathy were randomly allocated to two groups. The trial group received simultaneous traction and acupuncture and the control group, nonsimultaneous traction and acupuncture. The therapeutic effects were evaluated using the Simplified McGill Pain Questionnaire and the Visual Analog Scale. Results Treatment was completed in the 29 patients of the trial group and the 35 patients of the control group. Statistical analysis showed that there was a statistically significant pre-/post-treatment difference in the Simplified McGill Pain Questionnaire score in both groups. The Simplified McGill Pain Questionnaire score decreased more and the time to produce an effect was shorter in the trial group than in the control group. Conclusions Both traction plus acupuncture protocols have a very marked therapeutic effect on cervical spondylotic vertebral arteriopathy. Simultaneous traction and acupuncture is slightly superior to conventional acupuncture in relieving neck, shoulder and arm pains. The time for simultaneous traction and acupuncture to produce an effect is shorter than the time for conventional acupuncture to do it. Simultaneous traction and acupuncture shorten the time for one session of treatment and greatly increase therapeutic efficiency.

[Key words]Cervical spondylosis; Traction; Acupuncture; Electroacupuncture