客运专线无砟轨道路基沉降监测研究

2011-05-04牛海鹏谭志祥邓喀中侯永会

牛海鹏,谭志祥,邓喀中,侯永会

(1.中国矿业大学 江苏省资源环境信息工程重点实验室,江苏 徐州 221116;2.石家庄铁道大学,石家庄 050043)

无砟轨道要求线下工程沉降基本稳定或达到无砟轨道铺设条件后才能开始进行无砟轨道的铺设工作,这就要求在客运专线建设中必须对线下工程进行沉降变形观测工作[1]。沉降观测应在墩台建成后立即埋设沉降观测标志进行不间断的观测,以得到墩台的沉降曲线,并预测墩台的最终沉降量,满足设计要求后进行无砟轨道的铺设工作[2-3]。线下工程沉降变形观测成为控制工程进度的关键工序。为获得有效的沉降数据,在对铁路专用线沉降监测的特点进行分析后,以河北某地铁路专用线为例,对该线路的路基沉降情况进行了监测和分析。研究成果为无砟轨道铁路专用线的沉降监测提供了一种新的方法。

1 工程概况

客运专线路基地基采用直径50 cm的CFG桩加固,桩间距1.5 ~1.8 m,桩长为7~12 m;CFG桩顶桥台过渡段80 m采用桩板结构,其余地段采用桩网结构;基床表层为级配碎石,厚0.4 m;基床底层填筑物最大粒径不大于10 cm,厚2.3 m,路堤本体填筑最大粒径不大于15 cm。路堤基床底层填筑完成,基床表层填筑前填筑预压土,预压土高度3.0 m。

2 路基沉降观测精度要求及监测频度

2.1 路基沉降观测精度

根据《建筑变形测量规程》[4],路基沉降观测水准测量的精度为±1.0 mm,读数取位至0.1 mm;剖面沉降观测的精度应不低于8 mm/30 m,横剖面沉降测试仪最小读数不大于0.1 mm。

2.2 路基沉降观测频度(见表1)

表1 路基沉降观测频次

此客运专线的路基沉降应结合该工程的实际情况以及不同的阶段确定其观测频度。其施工阶段分为填筑或堆载阶段、堆载预压或路基施工完毕阶段、无砟轨道铺设后共三个阶段。其各阶段的观测频次应不低于表1的规定。

3 路基沉降测量点位设计

根据《建筑沉降变形测量规程》[4]的规定在点位布设中各部位观测点设在同一横断面上,便于集中观测,统一观测频率,更重要的是便于各观测项目数据的综合分析。

沉降变形观测水准网的建立按照联测和观测方便的原则沿线左右进行了布设,且该地视野广阔,没有遮挡,利于观测。在保证满足沉降观测的精度要求的基础上,该路基沉降测量点位的设计,应结合施工方案与监测主断面的条件且应尽量保证不浪费资源。路基沉降监测断面根据不同的地基条件、不同的结构部位等具体情况设置。沉降监测断面的间距不大于50 m,对于地势平坦、地基条件均匀良好、高度<5 m的路堤或路堑可放宽到100 m;对于地形、地质条件变化较大地段适当加密。路堤与不同结构物的连接处应设置沉降监测断面,每个路桥过渡段在距离桥头5,15,35 m处分别设置一个沉降监测断面,每个横向结构物每侧各设置一个监测断面。

通过对该客运专线的实地考察并结合观测的精度要求与施工技术决定对该客运专线路堤地段采用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ型监测断面,Ⅱ型断面仅在桥头布置,一般每间隔3个Ⅰ型监测断面设置一个Ⅲ型监测断面。这样既保证了观测精度又避免了资源的浪费,更重要的是便于各观测项目数据的综合分析。

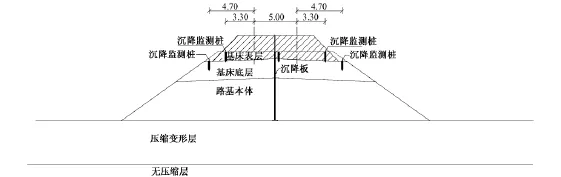

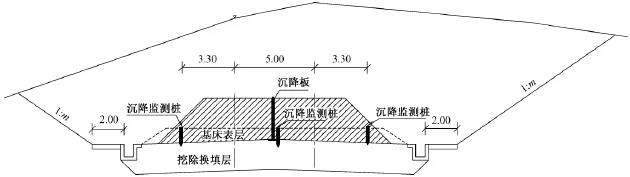

图1所示Ⅰ型监测断面包括沉降监测桩和沉降板。沉降监测桩每断面设置5个,施工完基床底层后,预压土填筑前,距左、右线中心4.7 m处于基床底层顶面埋设2个沉降监测桩,其余3个于基床表层施工完成后布置于双线路基中心及距两侧路肩1 m处的基床表层顶面上;沉降板位于路堤中心,基底铺设碎石垫层的地段埋设于垫层顶面,基底设混凝土板地段置于板顶面,随填土增高而逐渐接高测杆及保护套管。

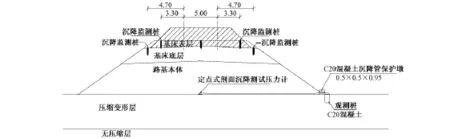

图2所示Ⅱ型监测断面包括沉降监测桩和定点式剖面沉降测试压力计。沉降监测桩每断面设置5个,埋设方法同Ⅰ型监测断面;定点式剖面沉降测试压力计位于路堤中心,基底铺设碎石垫层的地段埋设于垫层顶面,基底设混凝土板地段置于板顶面。

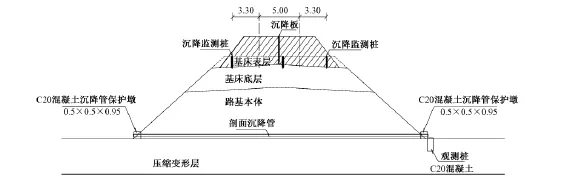

图3所示Ⅲ型监测断面包括沉降监测桩、沉降板和剖面管。沉降监测桩每断面设置3个,布置于双线路基中心及距两侧路肩1 m处的基床表层顶面上;沉降板位于路堤中心,底板埋设于基床底层顶面上,随填土增高而逐渐接高测杆及保护套管,横剖面管埋设于路堤基底碎石垫层顶面处。

图1 路堤沉降监测剖面元件布置示意(Ⅰ型)(单位:m)

图2 路堤沉降监测剖面元件布置示意(Ⅱ型)(单位:m)

图3 路堤沉降监测剖面元件布置示意(Ⅲ型)(单位:m)

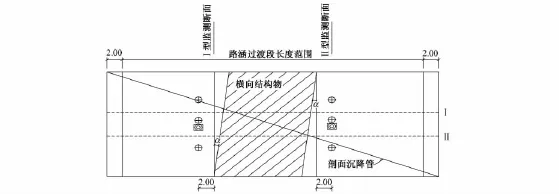

路堤与横向结构物过渡段,于横向结构物顶部沿横向结构物的对角线方向铺设剖面沉降管。横向结构物两侧外边缘各2 m处设置一个I型观测断面,平面布置见图4(Ⅳ型)。

路堑地段均采用堆载预压,见图5采用Ⅴ型监测断面,分别于路基中心,距两侧路肩1 m处各设1根沉降监测桩,路基中心设沉降板,底板置于基床底层顶面,观测路基面的沉降。

图4 路堤沉降监测剖面元件布置示意(Ⅳ型)(单位:m)

图5 路堤沉降监测剖面元件布置示意(Ⅴ型)(单位:m)

4 路基沉降监测方法

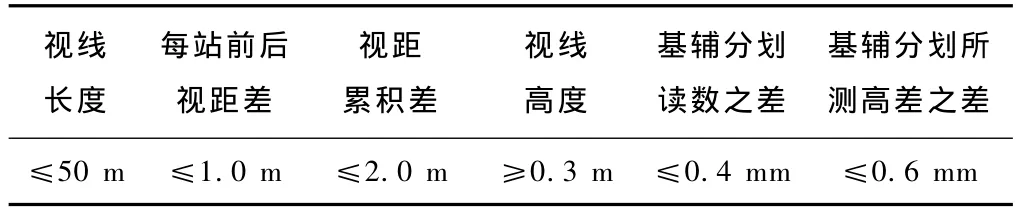

路堤沉降观测首先应满足精度要求,根据《国家一、二等水准测量规范》[6]有关规定要求,其限差规定及精度要求见表2。

表2 沉降观测的各项限差规定及精度要求

每测站高差中误差≤±0.5 mm;每测段往返较差或附合路线允许闭合差或(n为测站数;L为水准路线长度,以km计);沉降观测点相对于水准基点高差中误差≤±1.0 mm。

根据路堤沉降监测的点位布置,为满足精度要求确定在整个沉降监测过程中采用横剖仪和水准仪进行横剖面沉降观测。每次观测时,首先用水准仪按二等水准精度测出横剖面管一侧的观测桩顶高程,再把横剖仪放置于观测桩顶测量初值,然后将横剖仪放入横剖管内测量各测点。

其水准测量方法,按测量精度要求和频次定期观测沉降板测杆顶面测点高程。沉降板观测时在测杆头上套一个专用的测量帽。测量帽下部刚好套入测杆,测量帽上部中心为球型的测点。在沉降板测杆接高时,同时测量接高前后的测杆高程。按测量精度要求和频次定期观测路肩观测桩顶面测点水准高程。定点式剖面沉降测试压力计直接采用便携式工程测试仪读取数据[5]。

在测量过程中,应使用测量精度不低于±1.0 mm(每千米往返测高差中数的偶然中误差)的自动安平水准仪,直接读数精度为0.1 mm,估读精度为0.01 mm。水准标尺应采用与之配套的线条式铟瓦合金标尺(尺长根据现场情况可选择1,2 m或3 m),应满足《国家一、二等水准测量规范》[6]有关规定要求,在沉降观测前和沉降观测过程中的规定时间段应对仪器和标尺进行检定,成果合格才可以进行观测点的测量;每次观测采用相同的观测路线和观测方法;使用同一仪器和设备;固定观测人员;在基本相同的环境和条件下进行作业。

沉降观测点的高程测量采用从邻近水准基点测至沉降观测点,再闭合至邻近另一水准基点的附合水准路线法。附合水准路线法往返测的高差之差及附合路线闭合差均小于(L为两相邻水准基点间的水准路线长度,单位 km),当高差之差或闭合差超限时,必须分析原因,且进行补测,直至满足要求[7]。

5 观测结果及预测

通过对该铁路线多次观测,获得了大量有效的实测数据。预测铁路线的后续沉降量对铁路路线的施工和运营安全至关重要。该客运专线施工已经完成,经过不同阶段的观测,并将观测数据进行整理分析,可以阶段性地了解路基的变形情况和总结各个观测点的沉降变化情况。由于变形观测点比较多,故只选取其中变形最大的观测点进行分析。根据实测观测沉降量推算最终沉降量方法主要有规范双曲线法、修正双曲线法、固结度对数配合法(三点法)、指数曲线法、Asaoka等八种方法[8]。目前常用三点法。

三点法是根据地基加固时观测到的地面沉降或地基土分层沉降时间过程线推算地基的最终沉降量[9]并画出评估曲线图的方法之一,笔者根据观测数据采用三点法进行沉降分析与预测,并将预测值与实际观测值进行对比,得到时间—沉降实测曲线及沉降变形评估曲线。

5.1 三点法基本原理

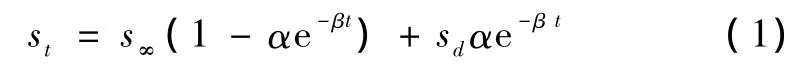

假定t时刻的沉降量st随时间的发展过程可用下式进行描述

式中 sd——瞬时沉降;

s∞——最终沉降量;

α、β——实测数据经过曲线回归求得的系数。

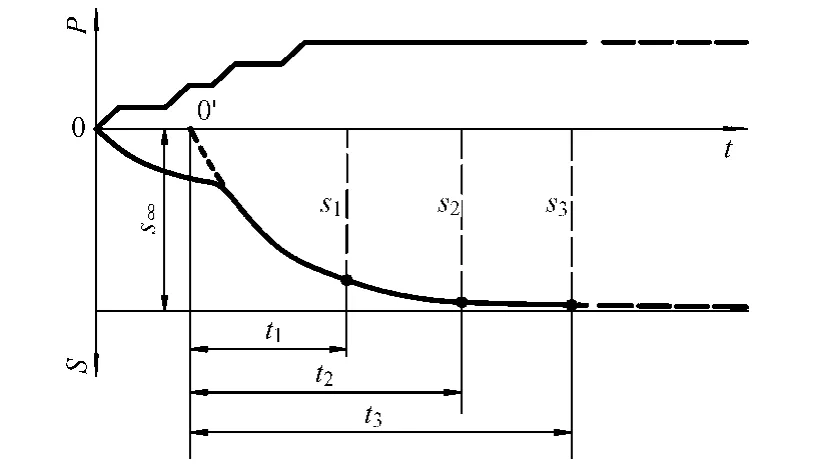

从实测的s-t曲线上选择停止加荷后的三个等时间间隔点 t1、t2、t3,其点对应的沉降量为 S1、S2、S3,即 t2-t1=t3-t2,并且 t2-t1和 t3-t2尽可能大,同时,t3应尽可能取在s—t曲线的末端,如图6所示。

由式(1)可得

图6 三点法推算沉降示意

推导可得最终沉降量为

另外可求得

根据实测数据确定 α,β,s∞和 sd后,可以利用式(1)计算任意时刻的st值。

5.2 最大沉降点分析

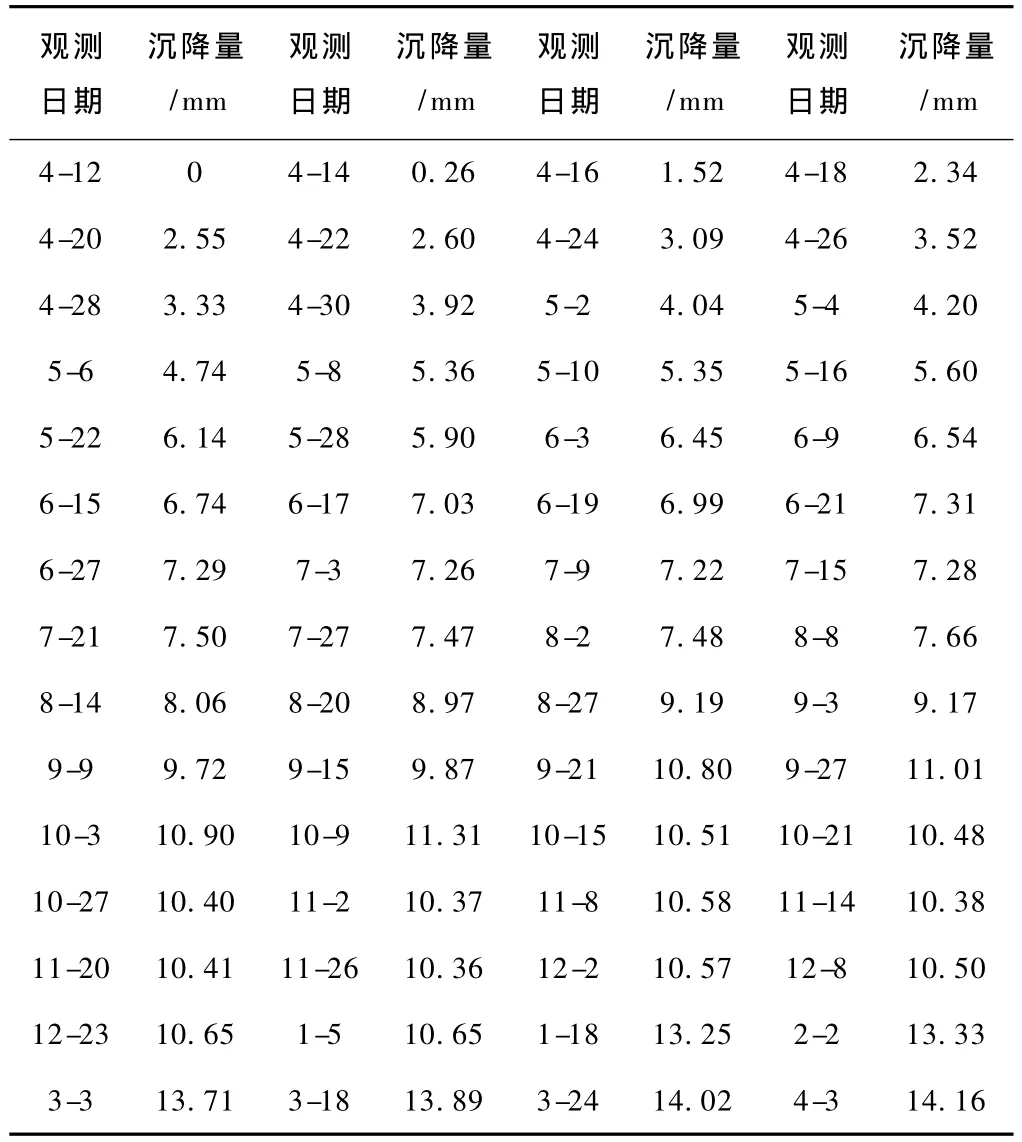

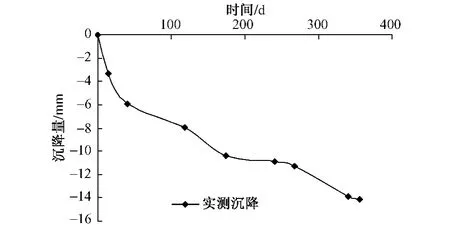

由于沉降观测点比较多,选取区段中最大沉降点,该最大沉降发生于I型断面上,实测沉降量为14.160 mm,预测最终沉降量为14.598 mm。对该点的沉降数据进行分析,列出该点的时间—沉降实测曲线图与三点法沉降评估曲线图(图7和图8)。并选取该点大部分的沉降数据列于表3中。

表3 最大沉降点的沉降数据

从图7中可以看出在填筑阶段下沉速度均匀增加,在堆载预压或路基施工完毕后下沉速度趋于稳定,在每次有下沉速度突然增大均为路基施工或是顶板填土时,但是在该阶段施工完成后下沉速度趋于稳定。从图8中可以看出,采用三点法进行沉降评估在填筑堆砌阶段由于沉降很不稳定,预计不太准确,但是用于预计该点的最终沉降量所得结果与观测值相差较小。笔者编制了三点法沉降评估的通用计算程序,经计算该点最终沉降量与预计沉降量相差0.438 mm。路基填筑完成后,预测时的沉降值与预测的最终沉降量(不包含结构层引起的沉降量)之比大于75%,满足《客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南》[10]对沉降预测时间的要求。

图7 时间—沉降实测曲线

图8 三点法沉降评估曲线

5.3 路基沉降特征

路基沉降是由外荷载作用下路基本体的压密沉降和基底以下地层的压密沉降两部分组成[11]。由于路基面沉降观测桩一般在路基填筑完成后埋设,路基面沉降观测桩所记录的是自观测桩埋设观测起,路基面沉降随时间的发展历程,它只包括地基沉降和地基本体压缩变形的一部分。

综合图8与表3可看出沉降实测曲线符合地基沉降发展的一般规律,路基填筑完成后,沉降随时间的延长而持续发展,但沉降速率递减,并逐步趋于稳定。

从实测得出,累积沉降和累积填土高度之间存在着一定线性关系,随着顶板填土高度的增加,观测点的总沉降值逐渐增加。在顶板填土后观测点的沉降速率呈现由小到大增加达到某个值后速率逐渐减小的趋势,其沉降速率的初值约等于零。截止2009年4月3日已观测356 d。通过对2009年4月3日前的观测数据分析认为:沉降趋于稳定,根据目前观测数据及分析、计算出的工后沉降量小于容许工后沉降量。因此,本段路基沉降变形满足评估条件及可以提前卸载的各项要求。

6 结语

1)地基沉降是铁路客运专线沉降变形观测评估的基本内容,但由于对地基沉降的规律及其工程意义认识不足,观测成果的运用存在一些不足之处。本文结合实例的实测数据简要分析了地基沉降的规律。

2)在对客运专线沉降变形观测特点研究的基础上,结合实例详述了客运专线路基沉降测量的布点及监测方法,这对今后的施工具有指导作用。

3)编制了三点法沉降评估的通用程序,作出了三点法沉降评估曲线,并与实测曲线进行对比。得出了三点法沉降评估曲线与实测曲线的差异。

4)采用三点法进行沉降评估,计算出了该点最终沉降量与预计沉降量的差值,得出了该点预测时的沉降观测值与预测的最终沉降量之比大于75%的结论,这对今后的施工进程具有指导作用。

[1]丁建华.高速铁路工程测量特点[J].铁道勘察,2009,5(4):1-4.

[2]王磊,谢欣.浅谈高速铁路路基沉降测量控制[J].山西建筑,2007,33(34):297-298.

[3]郭磊.高速铁路站场路基观测实施及评估方法[J].岩土工程,2010,5(27):63-64.

[4]中华人民共和国建设部.JGJ/T8—2007 建筑沉降变形测量规程[S].北京:中国建筑工业出版社,2007.

[5]门学刚.高速铁路沉降变形观测精度控制实践与分析[J].建筑与工程,2009(35):737-738.

[6]中华人民共和国铁道部.铁建设[2005]754号 客运专线无砟轨道铁路设计指南[S].北京:中国铁道出版社,2005.

[7]张鹏翔.京沪高速铁路路基沉降变形观测与分析[J].山西建筑,2010,36(26):279-280.

[8]全敏,黄恒禹.铁路客运专线路基沉降观测及沉降估算[J].大众科技,2010(5):86-88.

[9]中华人民共和国铁道部.铁建设[2006]158号 客运专线铁路无砟轨道铺设条件评估技术指南[S].北京:中国铁道出版社,2006.

[10]李明领.武广铁路客运专线路基工程设计与施工综述[J].铁道建筑,2010(1):102-105.

[11]陈善雄,王小刚,姜领发,等.铁路客运专线路基面沉降特征与工程意义[J].岩土力学,2010,31(3):702-726.