氟化氢溶液诱导枣黑顶病的试验研究

2011-04-25徐娜刘贤谦高彪冀卫荣刘随存

徐娜,刘贤谦,高彪,冀卫荣,刘随存

(1.山西农业大学林学院,山西太谷030801;2.山西省林业科学研究院,山西太原 030012)

枣树(Ziziphus jujuba Mill.)为鼠李科枣属植物,枣果具有很高的保健及营养价值,枣产业是我国华北地区农民脱贫致富的主导产业,具有广阔的发展前景。

但近年来,在枣主产区的山西中南部发现一种枣果新病害,在枣果近成熟期,出现顶部发黑、皱缩、果肉发苦,发病率为20%~90%,枣果失去食用与经济价值。刘贤谦等(2009)[1]研究发现,该病是一种由氟污染引起的非侵染性病害,称为枣黑顶病(jujube black tip disease)。

为进一步探明枣黑顶病与氟污染的关系,我们进行了氟化氢溶液喷雾诱导枣黑顶病的试验,通过相关分析进一步确定枣黑顶病的发病诱因,对于有效控制枣黑顶病的流行和危害,保证枣产业的健康发展,具有重要的理论和现实意义。

1 材料与方法

1.1 试验地选择

试验地选在太谷县胡村镇南席村枣园(37°30'N,112°39'E),枣园面积 20 hm2,枣园周围 5 km 内无明显的氟污染源;属于温暖带大陆性气候,年平均温度9.8℃,极端最高温度38.2℃,极端最低温度-25.3℃,年平均降水量465 mm,平均蒸发量1741 mm,年平均湿度62%,年平均日照时数2592 h,全年无霜期170 d左右。土壤属碳酸盐褐土,pH 6.0~8.0,中性,腐殖质含量较少,土质粘重,肥力中等。

1.2 试验材料

1.2.1 试验药剂

用40%的氢氟酸溶液(天津市东丽区天大化学试剂厂),稀释成 50 mg◦L-1、100 mg◦L-1、150 mg ◦L-1、200 mg ◦L-1、250 mg◦L-1、300 mg◦L-1、350 mg◦L-1和 400 mg◦L-1共 8个浓度的HF溶液,储存在塑料瓶中备用;设清水为对照。

1.2.2 试验对象

试验枣树品种为壶瓶枣,树龄为8年,平均树高2.5 m,结果量较多。

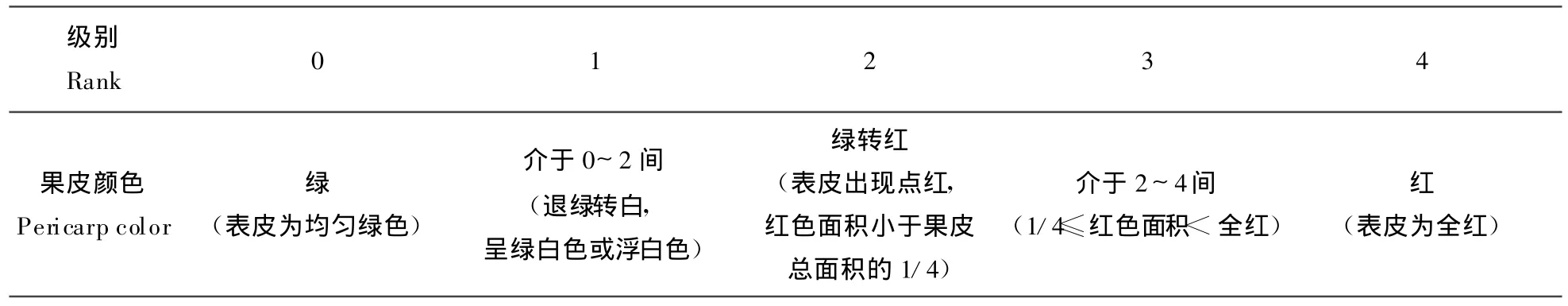

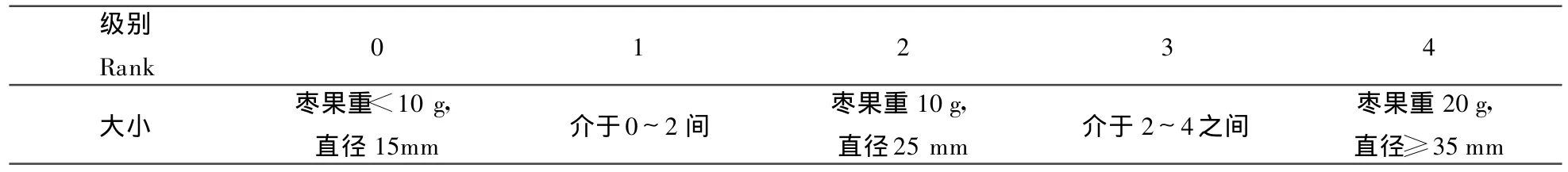

1.3 试验方法

在试验区内选取生长健壮,挂果量适中,树高2 m左右的18株枣树,喷洒不同浓度的HF溶液与清水,重复2次;每株按东、西、南、北、顶 5个方位各选取一枝挂果正常的枣枝,每枝随机选取3个枣果,每株调查15个枣果,并悬挂标签。从8月2日开始,每日8时喷药,以将枣果表面喷湿,但不滴水为标准,喷至发病程度呈4级为止。喷药后每2 d调查1次,观测和记录枣果的表皮颜色(表1)、发病程度(表2)、果粒大小(表3)等外观形态的变化。

表1 枣表皮颜色分级Table 1 The criterion of pericarp color of Ziziphus jujuba Mill.graded

表2 枣黑顶病发病程度分级标准Table 2 The criterion of black tip disease of Ziziphus jujuba Mill.graded

表3 枣果大小分级Table 3 The criterion of fruit size of Ziziphus jujuba Mill.graded

2 结果与分析

2.1 氟化氢溶液对枣果生长的抑制作用

从东、西、南、北、顶5个方位选取的 270个枣果的观察结果如表4所示。

由表4看出,不同浓度的氟化氢处理对枣果表皮颜色、枣果大小都有影响。经HF溶液处理的枣果果皮颜色转红速度较慢,处理均值是0.23,而对照均值是0.45,对照是处理的1.96倍,经 t检验,t =8.8,P>0.99,差异极显著。

表4 不同浓度的HF溶液对枣果生长的影响Table 4 The influence of HF concentration gradient on the growth of jujube

50 mg◦L-1、100 mg◦L-1氟化氢溶液处理枣果后,一直未出现病症,说明浓度低于100 mg◦L-1氟化氢溶液不会引起枣黑顶病;400 mg◦L-1处理第2天即发病,发病程度达到4级,250~350 mg◦L-1氟化氢溶液处理后陆续出现病症,说明高于250 mg◦L-1氟化氢溶液能够诱发枣黑顶病,病症出现的迟早与氟化氢浓度的高低有关,浓度高时间短,浓度低时间长;各处理的发病均值的大小与处理的次数有关,处理次数多,氟化氢在枣果中的积累多,对枣果的伤害重,发病率的均值大,如400 mg◦L-1的处理在第2天发病就停止喷药,最后其发病程度较轻,仅为0.3。

HF溶液处理对枣果生长有一定的抑制作用。对照枣果大小均值为2.05,而处理均值仅为1.88,经t检验,t=5.37,P>0.99,处理极显著地小于对照。

2.2 氟化氢溶液对枣黑顶病发病时间的影响

氟化氢溶液喷洒后枣黑顶病病斑级别随时间的变化趋势如图1。

图1 病斑变化趋势Fig.1 The lesion trend of sick spot

从图1中可以明显看出,浓度400 mg◦L-1的处理在喷药后第2天即发病,且发病程度已达分级标准的4级,而其他浓度均无变化,说明400 mg◦L-1是一个发病临界浓度,即大于400 mg◦L-1浓度的溶液在喷洒后立即发病。在第4天时,浓度350 mg◦L-1出现明显症状,此时300 mg◦L-1只出现很轻微的症状。第6天时,浓度250 mg◦L-1出现症状,200 mg◦L-1只出现轻微症状,此时300mg◦L-1症状已很明显。第8天时,浓度150 mg◦L-1出现轻微症状,200 mg◦L-1症状继续加重,250mg◦L-1症状已很典型。

再从图1曲线变化趋势可以看出,病斑的变化曲线基本趋于由缓慢上升到迅速升高再到缓慢上升或保持平稳3个阶段。400 mg◦L-1相对于其他大浓度变化较平缓,是由于在喷药后第2天观察到发病程度达到4级后我们停止喷药,因此其氟积累量较少,对枣果伤害较轻,发病缓慢。

由图 1可以看出,250 mg◦L-1、300 mg◦L-1、350 mg◦L-1、400 mg◦ L-1的处理基本处于一个较高的病级水平;150 mg◦L-1、200 mg◦L-1的处理基本处于一个较低的病级水平,病斑级数上升至1以后就不再上升;50 mg◦L-1、100 mg◦L-1处理的果实生长正常,未发病,说明这两个处理的浓度较低,不足以致病。

2.3 氟化氢溶液对枣黑顶病发病率的影响

在8月21日枣黑顶病的发病程度基本稳定,在9个浓度两个区组的5个方位上各随机调查30个枣果,计算出枣黑顶病的发病率(见表5)。发病率计算方法:

发病率(%)=发病果数/调查果数×100%。

表5 不同浓度HF溶液下的枣黑顶病发病率Table 5 The incidence of jujube black tip disease on the HF concentration gradient

从表 5看出,250 mg◦L-1、300 mg◦L-1、350 mg◦L-1、400 mg◦L-1这四个浓度发病率都较高,且相互之间差异不显著,与其它较低浓度的发病率差异极显著;150 mg◦L-1、200 mg◦L-1这两个浓度发病率都较低,差异不显著,发病率在60%左右;浓度50 mg◦L-1、100 mg◦L-1和空白对照都未发病,差异也不显著。

2.4 发病规律及症状变化

在诱导的发病初期,病斑集中出现在果实顶部区域,首先出现橘红色的小斑块;然后斑块颜色变红,面积逐渐扩大,几天后斑块变成红褐色并出现皱缩;接着斑块面积和红褐色皱缩区域进一步扩大,果实切开后可看到靠近果顶的果肉呈桔黄色,味苦,从外向内颜色渐渐变浅,果实其余部分颜色正常;最后病果顶部失水萎缩,坏死,变黑,但不腐烂。病斑的大小和发病程度与氟化氢在枣果上的积累量有关,随着氟化氢在枣果上的积累量增加,病变程度加重,病斑面积增大,严重时病斑呈红褐色面积超过整个果实的二分之一。枣黑顶病症状变化见图2。

3 结论与讨论

3.1 氟污染是枣黑顶病的直接诱因

用氟化氢溶液喷雾成功地诱导出枣黑顶病。其发病症状及症状变化规律都与自然条件下极为相符,从而进一步证实氟污染是引发枣黑顶病的主要诱因。

张承林在正常结果、周围无砖场的芒果果园做了氟化氢溶液浸渍果实试验,成功诱导出了与典型黑顶病症状相似的发病果[3],与本试验结果完全一致。

图2 不同时期不同浓度HF处理与自然条件下枣黑顶病发病症状对比Fig.2 The symptoms contrast of different concentrations of different period of HF treatment and natural conditions for jujubes black top diseasea.诱导发病初期;b.自然发病初期;c.诱导发病中期;d.自然发病中期;e.诱导发病中后期;f.自然发病中后期;g.诱导发病末期;h.自然发病末期a.Induced early onset;B.Natural early onset;C.Induced medium-term;D.Natural medium-term infected;E.Induced later;F.Natural mid infected;G.Induced end;H.Natural end infected.

3.2 HF溶液处理对枣果生长有一定的抑制作用

本研究发现经氟化氢溶液喷雾处理过的枣果其果皮颜色转红速度、果实生长速度等都极显著地小于对照,说明HF溶液处理对枣果生长有一定的抑制作用。

枣果皮颜色由绿变红的变化是枣果由不成熟到成熟的外部特征,也是枣果内营养转化积累的外部表现,由此推断HF溶液处理延缓了枣果的成熟及营养的转化和积累。

经氟化氢溶液喷雾处理过的枣果大小极显著地小于对照,与张承林对芒果小果病的试验结果一致。

试验中病斑的变化趋势显示,氟化氢浓度高,枣黑顶病发病快,发病重;浓度较低时,发病慢,但连续多次喷洒,最终也成功地诱导出典型的枣黑顶病;但当氟化氢浓度过低时,尽管多次喷洒诱导,也未诱导出黑顶病。说明枣黑顶病的发生与氟化氢的浓度与喷洒次数有关,即枣黑顶病的发生与氟化氢在枣果上的累积量有关,进一步证实氟污染是枣黑顶病的主要病因。

大气中氟的含量不大时,不会影响作物的生长,但积累多了就会慢性中毒影响生长,甚至出现急性伤害。慢性伤害主要表现生长缓慢,叶片脱落,早衰及物候期延迟[4,5~9],与我们的试验结果基本一致。

试验中有个别枣果的发病症状与自然发病的症状不大相似,颜色略发红,其病斑部位不单集中在果顶,有些甚至是整个果体分布,是否与喷药方式及其他环境因素有关有待进一步研究。大气污染除氟化物外,还有二氧化硫等其他多种污染物[10~13],我们用单一的氟化物诱导,出现不大相似的症状,是很正常的。我们曾用二氧化硫进行诱导,但未诱导出黑顶病。有资料报道二氧化硫能加重氟化物对植物的伤害[14],那么氟化物加二氧化硫诱导,诱导出的枣黑顶病症状是否与自然发病症状更为相似有待进一步试验。

[1]刘贤谦,王琼,李盼盼.枣果新病害枣黑顶病及其诱因研究初报[J].林业实用技术,2009(5):33-34.

[2]方中达.中国农业植物病害[M].北京:中国农业出版社,1996,11.

[3]张承林,黄辉白.芒果黑顶病及其诱因[J].果树科学,1996,13(3):191-194.

[4]Brewer RF,M cColloch RC,Sutherland FH.Fluoride accumulation in foliage and fruit of wine grapes g rowing in the vicinity of heavy industry.Proc Amer Soc Hort Sci 1957.70:183-188.

[5]孔庆芳,张志强.大气氟污染对田间几种植物影响的研究[J].中国环境科学,1984,4(3):59-63.

[6]周青,黄晓华.大气氟污染对农作物的危害[J].农业环境保护,1992,11(5):228.

[7]M urray F.石英译.大豆、玉米、花生和菜豆对SO2、HF单一和复合暴露的产量反应[J].国外农业环境保护,1992(3):31-32.

[8]赵树新,王华中,谢明云,等.大气中氟化物和SO2对连云港市郊果树和蔬菜的影响[J].农村生态环境,1993(4):30.

[9]朱文江,顾莉英,李惠清,等.上海砖瓦厂的氟污染对农业环境的影响[J].农村生态环境,1992(2):53.

[10]吴春华,周小飞,唐文浩.大气氟化物对植物的伤害[J].热带农业科学,2001(1):69-73.

[11]赵树新,王华中,谢明云,等.大气中氟化物和二氧化硫对连云港市郊果树、蔬菜的影响[J].农村生态环境,1993(4):29-33.

[12]徐丽珊.大气氟化物对植物影响的研究进展[J].浙江师范大学学报,2004,27(1):66-71.

[13]魏翠英,谢汇.某些大气污染气体对植物的危害[J].生物学通报,2002,37(2):19.

[14]曹燕.SO2和氟化物对农作物危害的鉴别与防治[J].云南环境科学,2000,19(1):26-28.