非法拘禁罪之“共犯与身份”问题探究

2011-04-13陈山

●陈 山

(四川师范大学法学院,四川成都 610066)

(本栏责任编辑、校对 刘彦超)

“共犯与身份”问题主要涉及:无身份者加功身份犯之有身份者,或者身份犯之有身份者加功无身份者,应该如何定罪处罚?[1]虽已有大量文献对此予以研究,迄今,并未形成任何有意义的理论共识,更遑论实践中存有统一做法。本文尝试以非法拘禁罪为样本,对此传统问题作深入的探究。

一、非法拘禁罪之不纯正的身份犯

我国刑法第238条第四款规定:“国家机关工作人员利用职权犯前三款罪的,依照前三款的规定从重处罚。”通说认为,这规定了非法拘禁罪之“不纯正的身份犯”——“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪。[2]

(一)不纯正的身份犯的观念

不纯正的身份犯是与纯正的身份犯相对提出的概念,也被称为“不真正的身份犯”、“加减的身份犯”。具体而言,何谓不纯正的身份犯,大陆法系与我国(大陆地区)刑法理论回答颇有差异。

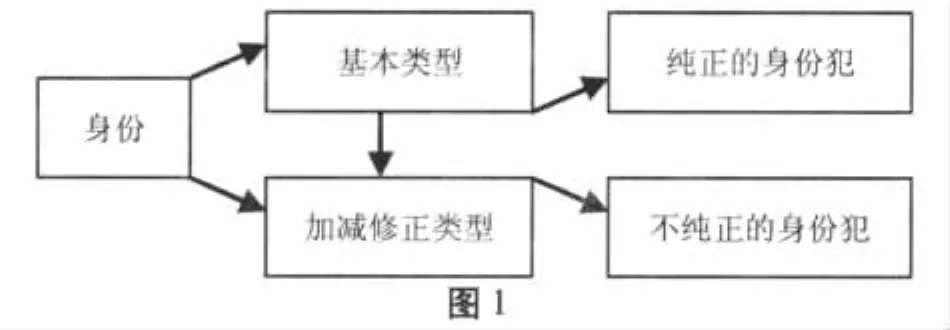

日本学者大谷实指出,纯正的身份犯是行为人由于具有一定身份才具有可罚性的犯罪,如受贿罪,其成立就需要公务员、仲裁人的身份。不纯正的身份犯,是行为人具有一定身份,同一般情况相比,其法定刑或者较轻、或者较重的情况,也称加减的身份犯,日本刑法中的业务堕胎罪就是不纯正的身份犯。[3]我国台湾地区学者洪福增讲到:“身分犯有两种,其一,为真正的或纯正的身分犯(echte Sonderdelikte)。此指条文所规定犯罪构成要件之犯罪主体,必须具有一定身分者(具有特定关系者亦同)始能犯之,无此一定身分之人即不构成犯罪也……其二,为不真正的或不纯正的身分犯(unechte Sonderdelikte)。此指刑法将一般无犯罪主体的限制之犯罪……规定具有一定身分或特定关系者犯之,则予以加重、减轻科刑或免除其刑之犯罪类型也。”[4]两位学者的把握基本一致:纯正的身份犯是一种基本的犯罪类型(基本犯),行为人欠缺特定身份,根本不可能成立犯罪;不纯正的身份犯是一种与基本犯相较的修正的犯罪类型,行为人具有特定身份成立此种修正的犯罪类型,加减刑罚(加重、减轻或者免除处罚),行为人不具有特定身份可以成立基本犯。正如台湾地区学者蔡墩铭所绘示意图所展示的那样(如图1所示)[5]:

可见,大陆法系通说是以犯罪类型来划分纯正的身份犯与不纯正的身份犯的。与之不同,在我国(大陆地区),通说以身份对定罪或者量刑的影响来划分两者。[6]例如,张明楷曾论及:“身份犯包括真正的身份犯与不真正的身份犯。真正的身份犯,是指以特殊身份作为客观构成要件要素的犯罪……不真正的身份犯,是指特殊身份不影响定罪但影响量刑的情形。”[7]

我国通说与法制现状相关联。在我国刑法中,依托于基本犯具有加减刑罚效果的修正的身份犯类型往往缺少独立的法定刑与罪名。例如,我国刑法第243条第一款的诬告陷害罪(基本犯)与第二款的“国家机关工作人员”犯诬告陷害罪(不纯正的身份犯),第307条第一款的帮助毁灭、伪造证据罪(基本犯)与第二款的“司法工作人员”犯帮助毁灭、伪造证据罪(不纯正的身份犯),等等。在大陆法系法制中,具有加减刑罚效果的修正的身份犯类型都有自身相对独立的法定刑与罪名。例如,我国台湾地区刑法第284条第一款的过失伤害罪(基本犯)与第二款的业务过失伤害罪(不纯正的身份犯)、德国刑法第212条的故意杀人罪(基本犯)与第213条的义愤杀人罪(不纯正的身份犯)、日本刑法第252条的侵占罪(基本犯)与第253条的业务侵占罪(不纯正的身份犯)。

我国通说存在着一定的问题:其一,对我国刑法中明确需要利用身份便利(特别是“利用职权、职务便利”)的修正的无独立法定刑与罪名的身份犯类型(例如,刑法第238条第四款)处理可能失当。需要利用身份便利的修正的身份犯类型会带来相对于基本犯更多的不法,无身份者加功有身份者对这种多的不法是有影响力的。所以,在认为共犯成立仅仅关乎定罪的一般观念下,无身份者的加功就变成了无意义的事件,从而使得在共犯处理上违背“违法的连带性”原理。其二,事实上否认了具有独立罪名的不纯正的身份犯存在。从立法技术上讲,修正的不纯正的身份犯可能是更加方便地安排在基本犯的法定刑与罪名之下。于是,具有加减刑罚效果的特定身份由构成要件要素跌落为仅仅影响量刑的情节。但是,并无法排除具有加减刑罚效果的修正的身份犯类型在刑法中有独立法定刑与罪名的可能性。换言之,当刑法个别地规定脱离基本犯的不纯正的身份犯的情形,就会被视做纯正的身份犯。例如,我国刑法第382条的贪污罪与第264条的盗窃罪之间就具有不纯正的身份犯与基本犯的关系[8],而在我国通说中,贪污罪多被视为纯正的身份犯。[9]这种做法的问题是,由于纯正的身份犯被定位为基本犯,观念上,基本犯又是刑罚创设的基础,而导致刑罚创设的只能是不法侵害。所以,不纯正的身份犯被定位为纯正的身份犯后,那些可能属于责任性质的身份就会被当然地释读为违法性质的身份,最终导致在共犯处理上违背“责任的独立性”原理。①关于“违法的连带性”、“责任的独立性”的涵义,请参考后文“共犯之处罚根据”部分。

因此,在纯正与不纯正的身份犯的划分问题上宜主张以犯罪类型而论,既承认与基本犯同一罪名的不纯正的身份犯,也承认与基本犯不同罪名的不纯正的身份犯。同时,宜坚持共犯成立的问题不仅处理定罪问题(确定罪名)也处理量刑问题(确定同一罪名之下的犯罪类型)。这样既尊重了我国的法制现实,也兼顾了共犯成立的基本原理。一方面,我国刑法中的确存在大量的不纯正的身份犯依附于基本犯的实情,如果认为共犯成立仅仅处理定罪,就无法将共犯成立的实际效果(“违法的连带性”)贯彻到底。另一方面,回避了一律将有独立法定刑与罪名的不纯正的身份犯仅仅视为违法性质的身份犯的风险。

(二)非法拘禁罪之不纯正的身份犯的规范特质

身份犯有什么样的规范特质,决定着身份犯所引起的事实与法律效果能否被其他参与者所支配或者共同担当。

大陆法系理论对身份犯的规范特质有一定的探讨。日本学者山中敬一认为,应当将纯正的身份犯与不纯正的身份犯作不同的把握,纯正的身份犯的规范特质是不法侵害,惟有身份者的实行行为存在侵害其特别的法益或者使其危险化是可能的,而不纯正的身份犯的规范特质则是不法基础上的特别责任,即特别地“违反期待可能”。[10]这是大陆法系理论上的通说,日本学者大谷实、大塚仁等均予以支持[11]。有少数学者,如日本学者西田典之[12]、我国台湾地区学者许玉秀等[13],在承认责任性质的不纯正的身份犯的同时,还承认违法性质的不纯正的身份犯,即认为不纯正的身份犯的身份既有责任性质的,也有违法性质的。与大陆法系相较,我国理论对这一问题探讨较少。应当说,不纯正的身份犯之身份究竟是加减责任性质的,还是加减违法性质的,本身是个法制中的立法事实问题。从可能性来看,立法者既可以在基本犯的基础上添加责任性质的身份形成责任性质的不纯正的身份犯,也可以在基本犯的基础上添加违法性质的身份形成违法性质的不纯正的身份犯。是否存在这些可能的类型,必须以刑法中的实际规定为准。就我国刑法而论,两者都是存在的。例如,我国刑法第243条第二款的“国家机关工作人员”犯诬告陷害罪,即为责任性质的不纯正的身份犯,“国家机关工作人员”的身份属于责任性质的身份,对“国家机关工作人员”从重处罚,体现了刑法对“国家机关工作人员”有更高程度的守法期待。还有我国刑法第307条第二款的“司法工作人员”犯帮助毁灭、伪造证据罪,第349条第二款的“缉毒人员或者其他国家机关工作人员”犯包庇毒品犯罪分子罪等也是责任性质的不纯正的身份犯。至于违法性质的不纯正的身份犯,在我国刑法中,如有刑法第253条的私自开拆、隐匿、毁弃邮件、电报罪(基本犯是刑法第252条的侵犯通信自由罪),刑法第382条的贪污罪(基本犯是刑法第264条的盗窃罪)等犯罪。与责任性质的不纯正的身份犯相比,违法性质的不纯正的身份犯往往有“利用身份便利”(“利用职务便利”、“利用职权便利”等)的立法表述,或者在解释上需要类似的要素。这些要素的存在,影响了行为人行为的不法,即增添了违法性质的身份带来的更高程度的不法。例如,贪污罪与盗窃罪等相比,不仅侵害了财产权,还违反了国家对“国家工作人员”的职责义务要求。[14]

非法拘禁罪之不纯正的身份犯是在基本犯基础上添加违法性质身份形成的违法性质的身份犯。相对于基本犯而言,非法拘禁罪之不纯正的身份犯增添了“国家机关工作人员”这一违法性质的身份,在刑法的表述中明确要求“利用职权”便利。“国家机关工作人员利用职权”非法拘禁他人的,在基本犯侵犯他人的人身行动自由的基础上增添了职责义务违反的不法因素。非法拘禁罪之不纯正的身份犯是一种以义务违反和法益侵害为违法性本质的身份犯。尽管绝大多数犯罪的不法本质应当以法益侵害为基准,但是,对于像非法拘禁罪之不纯正的身份犯此类的身份犯而言,如果不结合义务违反就无法准确地说明其规范特质。“今日的刑罚法规,都是以从我们个人的观点来看属于生活利益或者国家的、社会的观点中的利益为保护的对象,可以认为犯罪是以法益侵害为其核心来构成的”,但是,“必须直率地承认犯罪中也存在应该作为义务违反来把握的一面”[15]。

二、共犯之处罚根据

无身份者加功有身份者或者有身份者加功无身份者,考量是否成立身份犯的共犯,必须有坚实的共犯之处罚根据立场。[16]探析共犯之处罚根据旨在回答:刑法分则仅规定了实施构成要件行为的正犯可罚,为什么刑法也将处罚扩展到帮助犯、教唆犯等共犯形态?即“问题是,共犯并没有亲手实施犯罪,为什么也要受到处罚?”[17]

关于共犯之处罚根据的理论有:“可罚性借用论”、“责任共犯论”、“违法共犯论”、“因果共犯论”[18]。可罚性借用论认为,共犯本身没有刑法上的可罚性,而是借用了正犯的可罚性。按此,正犯缺乏可罚性,共犯就不可罚。例如,甲教唆乙盗窃自己(乙)父母的财物,一般认为,乙的行为属于亲属相盗,乙具有阻却可罚性事由,根据可罚性借用论,甲也不可罚。可罚性借用论认为共犯自身没有独立的可罚性,这忽视了共犯行为对法益的侵害性,同时,也与罪刑法定主义相悖,毕竟自身不可罚就不应当处罚。责任的共犯论认为,共犯之所以需要处罚是因为其引诱正犯陷入有责任的状态,在道德上应该受到谴责。按此,正犯有阻却责任的因素,共犯就不能成立。例如,丙教唆无责任能力的丁伤害被害人,丙并不成立故意伤害罪的教唆犯,而应成立故意伤害罪的(间接)正犯。责任共犯论一度是我国刑法理论上的通说[19],由于有明显的法律道德化的倾向,影响力正在明显地减弱。违法共犯论认为,共犯的违法行为引起了正犯的违法行为。按此,正犯的行为违法,违法的共犯即能成立。例如,戊教唆己杀死自己(戊),己是故意杀人罪的正犯,戊就成立故意杀人罪的教唆犯。显然,违法共犯论的结论是不当的。因为,连自杀都不违法,教唆他人杀死自己也就不应当违法。今天,正在成为通说的共犯之处罚根据论是因果共犯论之下的“纯粹的惹起说”、“修正的惹起说”、“混合的惹起说”。纯粹的惹起说认为,共犯之所以需要处罚是因为共犯行为本身对法益的侵害性,全面肯定违法的相对性。例1,A按照B的要求对B实施了重伤害行为,A成立故意伤害罪的正犯,B要求A侵害自己的行为由于没有法益侵害性——他自己就是法益的主体——就不成立故意伤害罪的教唆犯,B无罪,承认“无共犯的正犯”。例2,C怂恿D实施重伤自己(D)身体的行为,D由于是法益的主体故不成立故意伤害罪的正犯,D无罪,C成立故意伤害罪的教唆犯,承认“无正犯的共犯”。纯粹的惹起说对于必须透过正犯行为来侵害法益的共犯而言,忽视了共犯违法的连带性,可能会过分扩大处罚的范围,并不妥当。修正的惹起说认为,共犯之所以需要处罚是因为共犯引起的正犯行为具有法益侵害性。依据修正的惹起说,例1中,A成立故意伤害罪的正犯,B也连带地成立故意伤害罪的教唆犯,即否认“无共犯的正犯”,例2中,D不成立故意伤害罪的正犯,C就不能连带地成立故意伤害罪的教唆犯,即否认“无正犯的共犯”。修正的惹起说虽注意保护法益,但在共犯的违法性上过分强调共犯对正犯的从属性,反而有违法益保护的精神。依据混合的惹起说,例1中,A成立故意伤害罪的正犯,B并不能连带地成立故意伤害罪的教唆犯,即承认“无共犯的正犯”,例2中,D不成立故意伤害罪的正犯,C就不能连带地成立故意伤害罪的教唆犯,即否认“无正犯的共犯”。混合的惹起说既重视法益的保护,又重视共同犯罪的规范结构,将违法及法益侵害的个别化与共犯的从属性妥当地结合起来,最为妥当。

既然承认混合的惹起说之共犯之处罚根据,原则上就要坚持“违法的连带性”、“责任的独立性”。只要惹起了正犯行为违法,如果没有特别地阻却法益侵害的事由(例如,加功者本身即为被害人),就应当肯定共犯成立,将正犯违法行为对位的刑罚扩张地适用于共犯。同时,正犯之特别责任要素对位的刑罚不能适用于加功者,应否认共犯的成立。将共犯之处罚根据理论贯彻到“共犯与身份”问题之上,无身份者加功于违法性质的身份犯之有身份者,无身份者能够成立违法性质的身份犯的共犯;无身份者加功于责任性质的身份犯之有身份者,无身份者不能成立责任性质的身份犯的共犯。

三、间接正犯

对于有身份者加功无身份者,尚需特别地探讨身份犯之间接正犯成立的可能性。[20]意思支配他人实现构成要件的,意思支配者即为间接正犯,承担正犯之责。间接正犯是正犯类型之一,与直接正犯相对。间接正犯是为了弥补区分正犯与共犯的处罚漏洞形成的概念。单一正犯论认为,凡对实现构成要件有原因力者都是正犯,反对区分正犯与共犯。[21]但是,我国现有刑法是区分正犯与共犯的,刑法第29条就明文规定了教唆犯的概念、第27条也蕴含了帮助犯的概念。这就需要间接正犯的理论工具。

张明楷的研究显示间接正犯的主要类型有[7]:利用无辨认能力、控制能力者的行为,例如,教唆5岁的孩童在被害人的食物中投放“蒙汗药”,使其陷入无行动能力的昏睡状态;利用使他人不能抗拒的强制力实现构成要件,例如,用枪指着他人的头,迫使其将被害人捆绑;利用他人无知或者过失的行为,例如,向警察诬告被害人强奸了自己,警察依法将被害人逮捕。这些意思支配者都可谓是非法拘禁罪(基本犯)之间接正犯。

对于有身份者意思支配无身份者实现身份犯之构成要件造成违法性质的身份犯之不法事实的,如何处理,理论上还有很大的争议。归纳起来,大致有如下几种观点:日本学者草野豹一郎主张,有身份者与无身份者共谋,形成共同意思主体,无身份者取得身份犯之身份,故而无身份者成立身份犯的直接正犯,有身份者成立身份犯的教唆犯。[22]我国学者莫洪宪亦持类似看法。[23]我国台湾地区学者柯耀程主张,有身份者成立身份犯的直接正犯,无身份者成立身份犯的帮助犯。[24]我国大陆地区学者何庆仁也予以支持。[25]德国学者耶赛克[26]、日本学者大塚仁[15]等主张,有身份者成立身份犯的间接正犯,无身份者成立身份犯的帮助犯。这是大陆法系的通说,目前,在我国也居于主流地位。[7]第一种观点立足于共同意思主体的主观主义刑法观念主张无身份者成立身份犯的正犯,完全忽视身份对构成要件定型的重要意义,并不妥当。第二种观点认为有身份者为直接正犯,虽然重视构成要件的定型性,却没有尊重有身份者并未亲自实现构成要件的客观事实,实非可取。笔者赞同第三种观点,即认为,有身份者意思支配无身份者作为实现构成要件的工具,有身份者当然是间接正犯,无身份者尽管实现了构成要件,由于欠缺身份,无法成立身份犯的正犯,在符合共犯之处罚根据的前提下,可以成立违法性质的身份犯的共犯(帮助犯)。

四、非法拘禁罪之“共犯与身份”问题的解决

欲解决非法拘禁罪之“共犯与身份”问题,应从非法拘禁罪之不纯正的身份犯的规范特质出发,综合考虑共犯之处罚根据与间接正犯因素,并将其放置于我国刑事法制之中,才能得到令人信服的答案。

(一)无身份者加功有身份者非法拘禁他人

第一种情形,无身份者教唆、帮助有身份者非法拘禁他人的。例如,普通人A为打击生意上的竞争对手B,教唆民警C利用职权的便利非法拘禁B。

A惹起了C侵害B的不法行为,C成立非法拘禁罪之不纯正的身份犯的正犯,A应成立非法拘禁罪之不纯正的身份犯的共犯。具体地说,C是“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的正犯,A是“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的教唆犯。由于我国刑法中的“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪缺乏独立的法定刑与罪名,裁判上,应对A认定为“非法拘禁罪”的教唆犯,对A适用“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪教唆犯之刑,即在“非法拘禁罪”基本刑的基础上“从重处罚”,并考虑教唆犯因素对刑罚的影响;应对C认定为“非法拘禁罪”的正犯,对其适用“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪正犯之刑,即在“非法拘禁罪”基本刑的基础上“从重处罚”。

第二种情形,无身份者与有身份者共同实行非法拘禁行为拘禁他人的。例如,普通人D与民警E前往被害人F的住处,E亮出自己的警官证与D一起将被害人F用手铐铐上带走,后将被害人关押在公安局的预审室里,D与E一起共同看守。

无身份的D加功有身份的E共同实施了非法拘禁行为,E的违法性质身份会带来加重的违法后果,无疑D与E的行为成立“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的共同犯罪。E自然成立“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的正犯。关键是,D能否成立“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的共同正犯。对于无身份者是否成立身份犯的共同正犯问题,理论上大致有两种方案:一是基于形式的客观说[10],认为共同实行者即成立共同正犯;一是基于义务犯的观念,认为对于义务违反类型的身份犯而言,必须考察行为人是否具备特定的义务身份资格,具备特定的义务身份资格者方能成立正犯(包括共同正犯)。[27]根据前者,D成立“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的共同正犯,裁判上,对D与E均应认定为“非法拘禁罪”的正犯,都适用“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪正犯之刑。根据后者,E成立“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的正犯,D仅成立“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的共犯(帮助犯),裁判上,应对E认定为“非法拘禁罪”的正犯,适用“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的正犯之刑,应对D认定为“非法拘禁罪”的正犯,在“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的共犯(帮助犯)之刑与“非法拘禁罪”正犯之刑中选择较重的处罚。笔者赞同义务犯的观念,“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪是义务违反类型的身份犯,故支持后一方案。

(二)有身份者加功无身份者非法拘禁他人

民警G利用职权便利得知自己的好友H的债务人I在某宾馆住宿,G即刻通知了H,并叮咛H带上自己(G)的警官证和手铐。H到某宾馆处,量出警官证要求服务员带其到I所住房间查房,H进入房间后立即用手铐将I铐在房间的栏杆上。

可以认为,有身份的G意思支配无身份的H实现了“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪之构成要件,G成立“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的间接正犯,基于违法的连带性,H成立“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的帮助犯。还必须考虑与基本犯的共犯竞合的问题。一方面,以G的行为为中心,G意思支配实现了非法拘禁罪之不纯正的身份犯,G是“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的间接正犯,H是“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的帮助犯。另一方面,以H的行为为中心,H本身可以独立评价为非法拘禁罪之基本犯的正犯,所以,G也成立非法拘禁罪之基本犯的共犯(教唆犯或者帮助犯)。因此,对G与H应选择处罚更重的评价适用法律。从刑法规定的处刑轻重来看,G宜为“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的间接正犯,即对其以“非法拘禁罪”定罪并适用“从重处罚”的规定,H宜为非法拘禁罪之基本犯的正犯,即对其以“非法拘禁罪”定罪仅适用基本犯一般的刑罚。

五、余论

非法拘禁罪之“共犯与身份”问题的处理方案具有标本意义。在我国刑法中,凡在形式与规范特质上类似于“国家机关工作人员利用职权”犯非法拘禁罪的不纯正的身份犯类型,无身份者加功有身份者,无身份者成立身份犯的共犯,有身份者成立身份犯的正犯,最后,有无身份者均应以基本犯的正犯或者共犯定罪,适用刑罚时方才考虑身份犯的共犯关系带来的影响;有身份者加功无身份者,有身份者成立身份犯的间接正犯或者基本犯的共犯,无身份者成立身份犯的帮助犯或者基本犯的正犯,最终,有无身份者均应以基本犯的正犯或者共犯定罪,适用刑罚时方才选择更重的处罚方案。上述方案在一定程度上也可适用于独立于基本犯规定的违法性质的不纯正的身份犯的“共犯与身份”问题。不同的是,身份犯的共犯关系由仅仅影响刑罚适用的量刑问题升格为确定罪名适用的定罪问题,即需确定:对于有无身份者,究竟应适用基本犯的罪名还是应适用不纯正的身份犯的罪名。

[1][日]大谷实.共犯与身份[J].王昭武,译.法学评论,2005,(4).

[2]高铭暄,马克昌.刑法学[M].北京大学出版社,高等教育出版社,2000:100.

[3][日]大谷实.刑法讲义总论[M].黎宏,译.中国人民大学出版社,2008:409.

[4]洪福增.刑法之基本问题[M].台湾洪福增发行,1964:268-270.

[5]蔡墩铭.刑法精义[M].台湾翰芦图书出版有限公司,2001:115.

[6]张本勇.纯正身份犯的共犯问题[J].政治与法律,2006,(6).

[7]张明楷.刑法学[M].法律出版社,2007:127,332,334.

[8]阎二鹏.身份犯之共同犯罪问题研究[D].吉林大学博士学位论文,2006:27-34.

[9]肖中华.真正身份犯之共犯问题探讨[J].云南大学学报(法学版),2003,(1).

[10]马克昌.比较刑法原理[M].武汉大学出版社,2002:150,629.

[11]蔡世祺.共犯与身分——以刑法第三十一条为中心[D].台湾私立辅仁大学法律学研究所硕士学位论文,1995:170-173.

[12][日]西田典之.日本刑法总论[M].刘明祥,王昭武,译.中国人民大学出版社,2007:343.

[13]许玉秀.刑事法之基础界限[M].台湾学林文化事业有限公司,2003:486.

[14]李恩慈.论贪污罪共犯[J].中外法学,1999,(6).

[15][日]大塚仁.刑法概说(总论)[M].冯军,译.中国人民大学出版社,2003:91 -92,285.

[16]林冠宏.共犯处罚根据之研究[D].台北大学法律系硕士学位论文,2008:1.

[17][日]曾根威彦.刑法学基础[M].黎宏,译.法律出版社,2005:135.

[18]陈山.比较法视野下的“共犯与消极身份”[J].政治与法律,2010,(2).

[19]杨金彪.责任共犯说批判[J].法律科学,2006,(6).

[20]甘添贵,等.共犯与身分[M].台湾学林文化事业有限公司,2001:271.

[21]黄荣坚.基础刑法学(下)[M].台湾元照出版有限公司,2006:160.

[22][日]吉川经夫.共犯与身分[J].洪复青,译.台湾军法专刊,1969,(2).

[23]莫洪宪,李成.职务犯罪共犯与身份问题研究[J].犯罪研究,2005,(6).

[24]黄丽岑.特别犯之参与关系——以刑法第三十一条为中心[D].台湾成功大学法律学研究所硕士学位论文,2008:157.

[25]何庆仁.义务犯研究[D].北京大学博士学位论文,2009:160.

[26][德]耶赛克,魏根特.德国刑法教科书[M].徐久生,译.中国法制出版社,2001:811.

[27]陈志辉.义务犯[J].台湾月旦法学教室,(23).