严复的古文书写与语言伦理

2011-03-15文贵良

摘要:严复的古文书写与语言伦理可以从三个方面来观照:一是其“声与神会”与“讲求事理”的文章观,囚其“事理”内涵的变化突破了八股文书写的某些边界;二是严复古文书写中蕴含的新机和压制性因素;最后是其古文书写中的语言伦理观念。借此可以概括从晚清至五四时期严复的“文”与“言”的基本面貌和价值取向。

关键词:严复;古文书写;语言伦理

中图分类号:1206.6文献标识码:A文章编号:1001—4608(2011)01—0122—07收稿日期:2010—10—12

基金项目:国家社科基金(2008BZW051)

作者简介:文贵良,博士,华东师范大学中文系教授200062

一、文章观:“声与神会”与“讲求事理”

严复的“古文书写”边界宽泛,笔者认为主要包括其译著、讲义、论文和古体诗歌。如果仅用“古文”恐怕就会把译著和讲义排斥在外。译著规模宏大,论文篇幅短小,讲义兼有写和说的成分,古体诗歌为闲情之作,但是从书写语言的样式(文言-古文)来看,四者具有一致性。尽管他1906年的《政治讲义》在语式上更加通俗化,但与论文、译著在语言上差别不是那么截然分明。

史华兹指出,“严复译文的典雅特色,当然不仅显露了他对自己精美文笔的骄矜和他的修辞学造诣。而且显露了他力图通过用最典雅的中文表达西方思想来影响讲究文体的文人学士的动机。”“典雅”诚典雅,影响文入学士的动机也实现了,但是“骄矜”的背后却有着严复对于古文书写的痛苦记忆。1899年严复致吴汝纶信写道:“复于文章一道,心知好之,虽甘食耆色之殷,殆无以过。不幸晚学无师,致过壮无成。虽蒙先生奖诱拂拭,而如精力既衰何,假令早遘十年,岂止如此?”严复在对吴汝纶的拳拳感谢中,浸润着他参加科举考试的切肤之痛。这“早遘十年”指十年之前,也就是1889年左右,那时正是严复雄心勃勃参加科举考试的时候。“更买国子生,秋场期有获。”因为严复作为海归人物并未成为晚清官员候选人,晚清官员仍然来自通过科举获得功名的士子,所以严复不得不通过参加科举考试以求进入官场,只有进入官场才能实现自己的抱负。1885年福建乡试,1888顺天乡试,1889年顺天乡试,1893年福建乡试,严复前后近十年四次参加科举考试均没有斩获,这在心灵上肯定烙上了巨大的伤痕。原因何在?是学识鄙陋,还是八股文体式粗糙,或者兼而有之?如果能看看严复四次应试文,肯定很有意思,可惜已无法读到。严复科举失败的心灵创伤在清政府甲午战争失败后找到了发泄的机会。他把科举考试中个人的惨痛失利与甲午战争中国家的惨痛失败结合起来,利用现代报纸媒体,猛烈批判科举制度和八股文。《救亡决论》的辟头就说:“天下理之最明而势所必至者,如今日中国不变法则必亡是已。然则变将何先?曰:莫亟于废八股。夫八股非自能害国也,害在使天下无人才。”接着详细分述了八股取士的三大害处:“锢智慧”,“坏心术”,“滋游手”。严复如此激烈的态度,在晚清士人中少见。他对八股取士的批判应该说成为了甲午之后清政府教育制度改革和选拔人才制度改革的促发因素之一。严复科举考试的失利,也许使得中国失去了一位近代化道路的实践家,但成就了一位开启现代中国思想道路的翻译家。当然,严复如果在1880年代科举成名,被朝廷重用,能否像日本的伊藤博文把日本带人近代化强国一样把中国带上近代化道路,恐怕也是很难说的。因为朝廷能否给予严复实践近代化道路所要求的权力和空间,是一个未知数。

严复的批判锋芒指向八股取士的科举制度,并非刺向八股文的内部结构。自然,皮之不存,毛将焉附,八股取士的制度被破坏,附着于其上的八股文也无法生存。如果说八股取士的制度以悖反的方式催生了翻译家的严复,那么是否反而是八股文的训练成就了严复翻译的古文书写?对于这个问题,可以从两个方面考虑,一是严复接受的古文书写的训练机制;一是严复放弃科举考试后的文章与八股文的比较。

章太炎虽然受过八股文的教育,但是从没有正式参加过八股考试,也不以获得科举成功为目的,他的文章与八股文泾渭分明。梁启超从小接受八股教育,十七岁中举,其书写肯定符合八股范式而受到认可,他的文章就与八股文最为密切。严复十五岁人马江学堂,学习英文、算术、代数、几何、重学、电磁学、光学、音学、化学、热学、地质学、天文学、航海术等,1871年毕业后在建威帆船上练习航海技术。1877年至1879年在英国海军大学学习,学的是高等数学、格致学、海军战术、公法等。严复回国后被李鸿章聘请为北洋水师学堂的总教习。可以看出严复的知识结构和书写方式都与八股文的知识结构(四书五经)和书写方式(八股文)要求相差甚远,严复要参加科举考试,即使他发奋钻研八股文可能也为时已晚。严复从科举失利到成为翻译家,他的古文书写与八股文体式有一段距离可能是一个重要因素。尽管章太炎批判严复的文章带有八股气息,但是拿严复的文章与明清八股名家的八股文、同时代的梁启超的文章比较,都可以看出严复文章的八股气息并不是那么浓厚。因此严复古文书写的现代向度,并不是要去挣破八股文的躯壳,而是在于寻找古文书写如何表达西方的学理。

1910年严复在《<涵芬楼古今文钞>序》中针对有人担忧古文辞将亡的心理,认为物之存亡,系于自身的“精气”,人不能为之。严复很称赞古代治古文辞而达于极致的人:“岂非意有所愤懑,意味必待是而后有以自通者欤?非与古为人冥然独往,而不关世之所向背者欤?非神来会辞,卓若有立,虽无所得,乃以为至得者欤?”②他在赞赏古文辞达于极致的人排除利禄而以古文辞为“至得”的价值取向的同时,提出了“神来会辞”的文章观。“神来会辞”的文章观,严复早就有所表达。1902年他在《与熊季廉书》中批评学生熊元锷的文章提出“今欲谋所以救之之术,宜熟读古书,求其声与神会,而下笔力求嘎嘎其难之一境;而又讲求事理,以为积厚流光之基。”严复认为文章做法,还是要从中国古书中求力量,“声与神会”意在锤炼文辞的声韵之美和文脉的流畅贯通;“讲求事理”则是追求文章内容的厚实。“神”、“辞”、“声”、“事理”等文章评价词语尽管来自古代的文章学,但是严复注入了新的内涵,尤其是对“事理”的理解。严复在《论今日教育应以物理科学为当务之急》中认为人之“心”包括“思理”和“情感”两个部分,前者可以用“是非然否”来分别,而后者不可。“思理”与“情感”二者往往不可兼得:“譬诸文章、论辩、书说,出于思理者也;诗骚、词赋,生于感情者也。思理密,必文理密,察礼之事也。感情善,必和说微,至乐之事也。西人谓一切物性科学之教,皆思理之事,一切美术文章之教,皆感情之事。然而二者往往相人不可径分。科学之中,大有感情;美术之功,半存思理。”严复以辩证的思考指明了文章之“心”,其“情感”与“思

理”并存。很明显,严复的“情感”与“思理”一经融合了西方的“物性科学”和“美术文章”,“事理”就跳出了中国传统的“事”与“理”。

严复早期的文章以《拟上皇帝书》、《论世变之亟》、《救亡决论》、《原强》几篇为最好,就感情的进发而言,《论世变之亟》和《救亡决论》为上;但是《拟上皇帝书》无论从立论的切实、层次的清晰,还是语言的洁雅,都算是严复古文的上品。古文家吴汝纶特别喜欢此文,认为是王安石《上仁宗书》之后的第一篇,称赞它“篇中词意,往复深婉,而所言皆确能正倾救败之策,非耳食诸公胸臆所有”;“其文往复顿挫,尤深美可诵”。

二、古文书写:新机与压制

严复古文书写有着独特的地方,他的译作并非完全按照原文逐句翻译,而是“译述”。严复的“译述”,常常会考虑“颠倒”或者“不颠倒”的策略,前者舍弃西方语言的结构特征完全汉语化,后者则一定程度上保持西方语言的包孕结构。至于词语,则新机更多,尽管严复喜欢用先秦词语来翻译西方学理名词,但是音译的地名、人名频繁出现,日本人翻译的西方名词有时也会冲击严复的言说。

严复“译述”采用“译文正文+严复案语”的双重文本。对于严复的“案语”,大多数研究者阐发其学理意义,而较少关注它的文本功能。吴汝纶在《天演论,序》中对《天演论》文体评说较多。他从晚周以来“道”与“文”的关系考察严复的文章。“集录”与“自著”两体中,前者篇篇独立,不相统贯,后者建立一杆,枝叶扶疏。但两者都须“文之能工”。“赫胥黎之旨趣”配以严复的古文,在吴汝纶看来相得益彰。

与赫胥黎原文相比,严复译文最大的改变是叙事人称的变化,原文是以“I来叙述的第一人称,严复译文改为以“赫胥黎”为叙述的第三人称。这在十九世纪末符合中国古文书写的叙述伦理。语句骈散兼用,有四字对句、五字对句穿插其间,加上严复注意字词的平仄互换,读来确实琅琅上口,音韵铿锵。我想严复肯定反复朗诵过这段译文,以获得最佳音韵效果。赫胥黎原文的这个开头段落从眼前景物遥想远古时代,多描写与想象,而少义理的阐发。严复的译文也没有那种生僻的名词夹杂其间,像“恺彻”这样的音译名词极少,用词雅洁。虚词杂用其间,“者”、“也”、“而已”连接上下文,语句抑扬顿挫。

吴汝纶对严复《天演论》的手稿本曾经提出过批评,重点批评他经常引用中国经典特别是《周易》的语句植入正文的书写方式。严复有所接受,比如《天演论》刊本删去了多处引用《周易》的例子。除此之外,严复的修改还着意于古文的节奏之美、声韵之美。刊本的《导言一察变》在手稿本中作为《卮言一》,手稿本《卮言一》的第一句如下:“赫胥黎独处一室之中,在英吉利之南,背山而面野,窗外诸境,历历如在机下。”严复把“英吉利”改为“英伦”,“窗”改为“槛”:“赫胥黎独处一室之中,在英伦之南,背山而面野,槛外诸境,历历如在机下。”这里的修改主要出于古文声音的抑扬顿挫的需要。“英吉利”的原文为Brit-ain,这个词语在晚清的地理书和政治书中一般翻译为“英吉利”,晚清的译书中用三字翻译国名很常见,如美利坚、法兰西、意大利、俄罗斯、英吉利,等等。严复这么一改,六字的分句变为五字分句,使得整个句子的语气更流畅贯通,去掉仄声字改为两个平声字,与前后分句的平仄更和谐。其实我们只要把这两句多朗读几遍,就能领略到修改后的语句更富有音韵的美感。

严复还把多余的语气词删掉,把通俗的词语雅化。手稿本《卮言一》有这样的句子:“噫!此区区一小草耳”,刊用本把“噫”去掉;“正不知换却几番面目而成此最后卮奇”中的“换却几番面目”改为“几移几换”;“只须于当前所立处所,凿深几尺地皮,但使得见蜃灰,便识升由海底”,改为“试向立足处所,掘地深逾寻丈。将逢蜃灰,以是蜃灰,知其地之古必为海”。就语气来说,“只须……便……”的条件语气具有压迫性,而“试……将……”的假设语气很委婉,更容易让人接受。另外,词语的改动如“凿深几尺地皮”改为“掘地深逾寻丈”等,是从语句的庄重典雅出发的,前者随意通俗,后者古色古香。

严复打破古文书写的新机,一方面在于西方名词的新奇,一方面在于西方语句的复杂,一方面在于西方学理的先进。三者如果能以汉语的古文书写融合,则严复对原有的古文书写肯定必须作大的改造。

严复翻译的策略之一是选择先秦的词语尤其是先秦的单音节词语来翻译西方学理名词,造成了他翻译的硬度。严复的最初愿望非常善良,尽可能用汉语词语直抵西方学理的核心;同时从先秦古籍中寻找合适的词语本身也是艰难的语言磨炼过程。然而严复的善良愿望和磨炼辛劳并没有被读者认同。比如,《原富》刚一出版就受到很多责难,梁启超和黄遵宪对它的批评就非常尖锐。严复对此的回应也相当峻急,对批评者以为译者“示人以难”的误解而大喊其冤。严复在这个方面确实做过艰难的努力。众所周知的如对economics的翻译,在“计学”、“理财学”、“经济学”、“平准学”等词语中他最终选择用“计学”一词。其实一些常见的词语严复也会做仔细的考察,如bank一词,严复试图在“票号”、“银号”、“兑局”、“钱店”等汉语词汇中选择一个恰当的对译词,但是诸名尽管都是存钱之处,与bank又不是完全吻合,况且对于严复来说,“票号”诸名在风格上“不典”,于是他采取直译的方法,译为“版克”。《原富》的翻译中严复拿不定的就采用音译,除了人名、地名之外,如captain译为“甲必丹”(船长),colonel译为“喀纳乐”(陆军上校),bishop译为“毕协”(主教),duke译为“独克”(公爵),earl译为“尔勒”(伯爵),Acre译为“阏克”(亩)。另外《原富》中的一些译名,被现代汉语吸收采用,这些词语尽管不一定是严复首次采用,但是通过他的著作无疑得到了更广泛的传播,如supply and demand——“供求二事”,insurance——“保险”,等等。

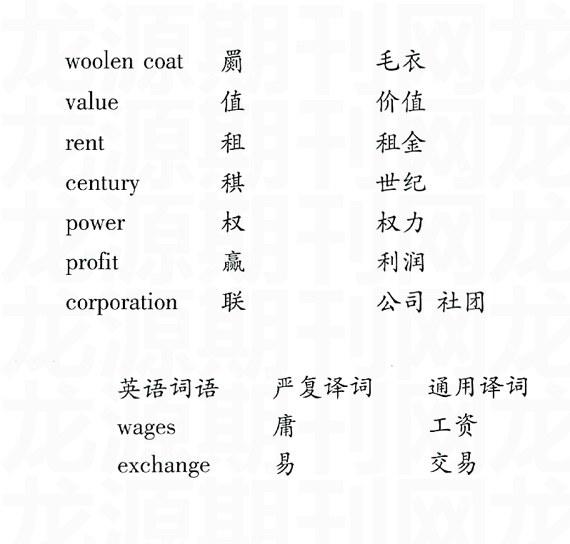

笔者认为造成《原富》艰深的重要原因之一,是选择不常见的单音节词语来对译西方学理名词。因为就《原富》的英文来看,与赫胥黎的《进化论与伦理学》相当,但比穆勒的《论自由》就简单多了,即复杂的包孕结构要少。《原富》的中文本之所以难读,主要在于严复选择文言单音节的汉语词语的变化规律之一是双音节化。笔者的论述可能把严复翻译百多年后的眼光强加在他上面,因为他的古文书写本来可以容纳单音节汉语词语。这里涉及到一个问题,汉语用单音节词语并不是错误,只是难懂一些。对于笔者关心的问题来说,主要看1900年前后的汉语是否有词语双音节化的倾向,如果读《清议报》就会觉得汉语确实在双音节化。Exchange严复有两种译法“交易”和“易”,凡是用“交易”的句子就相对好懂,用“易”的句子就

难懂一些。1906年撰写的《论铜元充斥病国病民不可不急筹挽救之术》一文十来次使用“交易”、“贸易”等词语,而只有在“易权”一词中使用单音节的“易”,这样使得行文更清楚明白。

即使在双音节的翻译词语中,严复会把自己的语言伦理观念强加在选词的策略上,造成所选词语在语境中的“横站”姿态。Lottery有“彩票”的通俗名称,严复采用“阄博”这一雅的译名;bulcher's meat译为“膳”,放弃“肉”的译名,体现了严复雅俗的语言伦理观念。Workman有“佣工”和“赁工”两种译法,labour一词严复译为“功”、“力役”、“劳力”,译名不统一也是造成语意前后不能密切相接的因素之一。

严复古文书写在句式的构造上也存在许多压制性的因素。1902出版的《群学肄言》中《译<群学肄言>自序》用八个四字句作为每章的导语,如“道巽两间,物奚翅万。人心虑道,各自为楦。永言时位,载占吉凶。所以东圣,低徊中庸。译《知难》第四。”古雅诚古雅,但是能否使读者能更加深入理解《群学肄言》的内容却成为问题。

严复喜欢用文言虚词构造文言语句,但又往往有缠夹之感,受到虚词的牵累,造成语句丛绕,语意繁杂。古文没有标点,需要虚词润滑语句,完成语意的联贯。但是如果繁复使用就会使得语句很绕。比较章太炎、梁启超和严复三个人的语句姿态,章太炎运用虚词最为谨慎,语句最为雅洁。梁启超善用比喻,语句最为生动。严复喜欢用虚词,语句就多沉重。如“三十年来,何莫非此欲遏其机者阶之厉乎?”刘大欐说“文必虚字备而后神态出”,但是虚字用得不好,则“枝蔓软弱,少古人厚重之气”。严复译文之病在于虚字太多,枝蔓软弱,缠绕纠结。章太炎之文相对少用虚字,则厚重闳实,一气贯通。

严复的古文书写,如果是翻译著作,还表现为改造西方语句结构时造成的语义模糊。严复用古文翻译西方学术著作,要“颠倒”大量的英语句式。“颠倒”也许是任何翻译都需要的,或者说它本身就是翻译的特质。那么,在英语句子与文言汉语句子的“颠倒”中,文言汉语句子因其自身的简短、对称要求,可能会对英语的包孕结构很不适应,从而造成更多的语义丛生。如《群己权界论》的《首篇。引论》的开头:

有心理之自繇,有群理之自繇。心理之自繇,与前定对;群理之自繇,与节制对。今此篇所论释,群理自繇也。盖国,合众民而言之曰国人(函社会国家在内),单一民而言之曰小己。今问国人范围小己,小已受制国人,以正道大法言之,彼此权力界限,定于何所?

改变西文的语句结构,是严复翻译不得不采取的造句途径。与原文从上面两段文字的对照可以看出,Mill英文为一句,严复中文则为三句。语句结构的改变并没有使得中文的表达更加清晰。如果不对照英文,只看中文语句,则意思很清楚。但是如果对照英文,则问题很大。比如严复用“节制”的对立面来解释社会自繇,对照原文,还以为“节制”是limit的中译,直到第二自然段开头“与自繇反对者为节制”的英文才会明白,这句英文的开头是丁he strugslc between Liberty and Authori,tY……,“节制”原来是Authority的对译。抛开“节制”与Authority之间的语义差别不论,严复译文省略了“社会通过法律施加在个人身上的权力的本质和限制”这一对社会自繇的直接界说,使得何谓社会自繇并不清晰。相反,尽管英文语句结构繁复,但是意思很清楚;严复译文语句结构简单,但是意思差误很大。造成这一差误,一方面与严复的选词有关,另一方面与严复的造句有关。

三、语言伦理:天演与人为

严复的古文书写,在新机与压制之间曲折成长。尽管严复维护古文书写的立场异常坚定,但是晚清民初汉语书写的多种姿态可能对严复的这一立场产生了内在冲击。晚清民初的汉语书写如梁启超“新文体”作为报刊文体的巨大辐射;随着报刊兴起以及与开通民智的时代主题的结合,白话文的提倡轰轰烈烈;随着学堂的兴起以及教育的现代转向,演讲这一要求口语表达的言说方式被普遍使用。这些可能都对严复的古文书写有着某种冲击。民国之前,严复的古文书写坚持使用自创的单音节的汉语词语,而有意识拒绝使用双音节化的从日本输入的词语,尽管有时不自觉地在使用。可是在民国之后,严复的古文书写似乎发生了某种有意识的转变。1913和1914两年,是民国成立后严复古文书写的又一个高峰期。这时期的古文书写在用词上显得更加宽容。1913年的《论中国救贫宜重何等之业》继续使用“漏卮”、“计学”等词语,但是同时像“关税”、“实业”、“企业”、“公司”、“自由贸易”、“工业”、“物质文明”等今天我们耳熟能详的词语都已经频繁使用。1913年的《天演进化论》中“储能”、“效实”、“易事”、“分功”、“么匿”、“小己”仍在使用,但是“社会”、“有机体”、“社会有机体”、“机关”、“全体”、“个体”、“女权”等多次出现。1914年的《(民约)平议》中“直”、“内籀”仍在使用,但是“自由”、“平等”、“博爱”、“权利”、“归纳”、“演绎”、“社会主义”等频频亮相。从日本引进的双音节的汉语词语在严复的古文书写中越来越凸现,这个变化体现了严复古文书写的时代性。

但整体说来严复对古文书写的改变很有限度。这与民国之后严复思想的整体取向分不开。一般认为,严复在民国之后趋向保守和复古,笔者赞同这个观点,即使不去纠缠于他与筹安会的复杂关系,仅仅从他提倡读经的姿态中也可以略窥一二。严复在1913年撰写的演说词《读经当积极提倡》中明确提出中国国性存于群经之中。“大凡一国之立,必以其国性为之基。”严复从中国历史看,自从魏晋以后,五胡乱华,由宋人元,由明人清,这是朝廷易代,并非国家灭亡。从世界历史看,美洲的墨西哥、秘鲁,欧洲的希腊、罗马,亚洲的印度,非洲的埃及,这些国家的古代文明“斩然无余”,而中国有二十二行省,成立于五洲之中,所依靠的是“孔子之教化”。所以,“人之所以为人,国之所以为国,天下之所以为天下,则舍求群经之中,莫有合者。”而民国成立的中国,为追求富强,有人提倡教育国民,应以西方的文明为先,而中国群经为后。严复批判这种主张,分析其原因有四:“苦其艰深”、“畏其浩博”、“宗旨与时不合”和“轻薄国文”。严复强烈反对这种观点。严复的保守主义不仅表现在中国国性的建造要依靠群经,即“为中国性命根本之书”,而且表现在主张群经作为最正当之文字,作为国文,应当保存下来,即“群经乃吾国古文,为最正当之文字”。严复把群经作为“文”“道”的统一体,抬到了新的高度,放置在国文的最高级。他这种复古的狭窄化,无形中又把对双音节词语的开放之门关闭了。

严复以群经作为国文的观念,体现了他的语言伦理观念。严复在清末的翻译向先秦的典籍寻

找语词,在书面与口头,在典雅与通俗的选择中,已经体现了他更重视前者的语言伦理。不过这种语言伦理因为严复要寻找汉语词语直抵西方学理概念核心的善良愿望而被接受,尽管也受到批判,但是对严复的古文翻译整体评价还是十分高的。那么以群经作为最正当文字的思路,不仅延续了清末向先秦寻找语词的思路,而且发生了一个急剧的变化。严复把此时的国文与群经的道德内涵捆绑在一起,重视国文似乎只是在重视国性之后,但是实际上国文的书写又是延续这一传统的。因此严复的语言伦理在此包括了两个层面,第一层面为严复厚古薄今、重雅轻俗的语言趋向,第二层面为严复强调语言对道德意识的承担功能,即群经作为国文书写与道德教化的统一体。尤其是后一层面,严复不仅在古文书写中坚持,还扩展到他的诗歌语言的见解上。

严复在1919年给熊纯如的一封信中为熊的对联改字,“与蔡蔚挺联语及跋亦佳,惟上句”热字,“必须酌易”。严复认为“兴学热”要改为“兴学意”,理由有三。第一,“从来道德立言之家,最忌作过火语”。在严复看来,“热”当然是过火语。第二,“兴学热”从修辞的角度看,文字“不辞”,对仗“不工”。第三,“热”字不是“良好字面”。因为“热”之后就是“寒凉”;并且“热”是一种“病象”,其结果是“暴躁瞀乱,谵语妄动,相与俱兴,于知于行,两无一当”。把“热”改为“意”,在严复看来好处是:“看似平平,然自古孤怀闳识,百折不挠之家,要不外不欺其意而已。试看经史,至唐宋以来,立言大家其用字行文,皆以峻洁平淡为贵。平平一言,竭平生精力难付者有之矣。此乃诗文极秘之旨,聊为老弟言之,不识能相喻否也。”“峻洁平淡”作为诗学语言的第一标准。不过可以看出晚年的严复更注重语言本身的伦理陸,“良好字面”可能只是晚年心态,但是又是他以群经为国文的扩张。

严复“群经-国文”的思理可能应该追溯到当年吴汝纶对《天演论》的赞美。吴汝纶的《天演论序》对于“赫胥黎之指趣”涉及甚少,大量篇幅在谈论“文”。吴汝纶批判翻译之书“大地弁陋不文。不足传载其义”。接着从民智开化的角度提出翻译西书的“文”的要求,指出了当时学术的弊端,“时文”、“公牍”、“说部”三种书写方式既是士大夫学术表达方式,又是翻译西书的表达方式。但是这三种书写方式本身就不是“文学”之事,所以“有识者”鄙夷不顾,于是通过翻译西书来开通民智的道路就被堵塞。在吴汝纶看来,“与晚周诸子相上下”的严复之文,使得赫胥黎之旨趣更加彰明。严复“古文-西学”的书写以其典雅获得了“文”的美质,又以其“文”的美质引入了开通民智的西学理念。这正是严复翻译成功的原因。其实吴汝纶的赞扬重点突出严复“古文-西学”与“时文”“公牍”“说部”的外部区别,而忽略了“古文-西学”的内部冲突。上文对于严复古文书写的新机与压制的分析就是对这一内部冲突的探究。严复把“古文-西学”的翻译方式演变为民国后“国文-孔教”的书写方式,如果这不是民国之后、五四现代白话文诞生之前中国知识分子寻找表达方式的无可奈何的选择,那么这只能是严复在创造个人表达方式上的退守回归。

严复的语言伦理还表现在对语言变革上。1913年严复在《题侯疑始填词图册》中写道:“天生人能群,语言资缱绻。心声精者传,韵语亦天演。君看五大洲,何国无歌谚?周诗三百篇,无邪圣所荐。楚辞逮唐音,中间凡几变。由来声利涂,不中风人践。宋元乃词曲,以使民不倦。”严复提倡“歌谚”的韵语能感人,但是并没有强调“歌谚”的通俗、生活化。其实严复以中国古代韵语的演变为例,表达了语言“天演”的变革观点。语言的变革有其自身内部的发展规律,但是在引入异域语言的词汇以及句式上人力之功也不可小视,比如梵语词汇通过佛经的翻译进入汉语就是成功的例子。尽管汉语吸收梵语词汇有语言自身的要求,但是翻译本身却是人为的。因此语言的变革是在“天演”与“人为”的结合推动下发展的。

对于《新青年》所提倡的白话文运动,严复做冷眼旁观状。他于1920年的一封信中写道:“北京大学陈、胡诸教员主张文白合一。在京久已闻之。彼之为此。意谓西国然也。不知西国为此。乃以语言合之文字。而彼则反是。以文字合之语言。今夫文字语言之所以为优美者。以其名辞富有。著之手口。有以导达要妙精深之理想。状写奇异美丽之物态耳。……虽千陈独秀、万胡适、钱玄同。岂能劫持其柄。则亦如春鸟秋虫。听其自鸣自止可耳。林琴南辈与之较论。亦可笑也。”显然,严复对于西国“语言合之文字”与陈、胡等人“文字合之语言”并没有作出区分,在文白合一这点上二者到底有什么区别不甚了了。除此不论,这段话完整体现了严复的语言伦理。第一,严复重文言而轻白话,白话不能“隐”,不能“秀”,不能“含不尽之意”、“状难写之景”,《水浒》和《红楼》也不过如此。第二,严复对“要妙精深之理想”和“奇异美丽之物态”虽然没有明确指出其具体内涵,但是从他所举的例子看,他重视的是文言对古代情物的表达,而忽咯了汉语如何表达现代经验的问题;而且也忽略了如后人刘再复所指出的五四语言变革之后的权力问题③。这是他“国文一孔教”的书写设想的延续。第三,对于文言转向白话、文言文转向白话文的变革,严复归之于“天演”,拒绝“人为”,否定白话文学的提倡。因此,中国文学真正的现代变革不会由严复开创。

(责任编辑:陆林)