某花岗岩地区地下水径流模数变化原因初探

2011-03-15谢先明周志华

谢先明,徐 标,周志华,王 松,王 渊

(广东省工程勘察院,广东广州 510510)

1 概述

地下水径流模数,也称为“地下径流率”,指的是一平方公里含水层分布面积上的地下水径流量,表示一个地区以地下径流形式存在的地下水量的多少。地下水径流模数是一个动态值,与地层岩性、降雨量变化、水文地质条件的改变等因素有关。

研究区位于华南中低山地区,属中亚热带季风气候,冬春冷,夏秋热,年平均气温 19.6℃;年平均降雨量 1 648.3 mm。森林覆盖率达 78%,以经济树种松、杉及其它杂木混生的次生林为主,局部边远山区还存在较小面积、已被设立为保护区的原始森林。其中,该地区人工速生林——桉树的种植面积已超过 2 000公顷,毛竹面积有 2万多公顷。

2 地层岩性及水文地质条件

主要为燕山期花岗岩,属南岭花岗岩带诸广山岩体的一部分,区内分布面积约 500 km2。岩性以花岗闪长岩、黑云母二长花岗岩为主,岩石深灰色,主要特征是多具中细粒均粒状或似斑状结构,白云母含量较高,局部地区岩性具中粗粒斑状结构,粒径 2~3 mm,斑晶含量 10%左右,以钾长石居多,基质主要是斜长石、石英和暗色矿物,黑云母含量高达 11~15%,含少许钾长石及普通角闪石。

副矿物组合较为复杂,常见有磁铁矿、钛铁矿、锆石、磷灰石、独居石等副矿物,中生代岩体还普遍见有硫化物如毒砂、辉钼矿以及萤石、白钨矿、晶质铀矿等。

当地花岗岩风化程度不一,中粗粒斑状黑云母花岗岩风化带一般厚 30.0~50.0m,植被条件良好,岩体裂隙较为发育,有利于地下水的富集,地下水径流模数一般 >8.0 L/s◦km2。而大面积分布的细粒花岗岩或细粒斑状花岗岩,风化程度稍低,风化层厚度较薄,普遍厚度为 10.0~25.0m,裂隙发育较少,多被泥沙质充填,富水性较差,地下水径流模数一般为 2.0~8.0 L/s◦ km2。

区内地下水直接受大气降雨入渗补给,沿表层风化层及基岩裂隙径流,主要赋存于基岩裂隙中,以潜流形式分散排泄或沿节理裂隙以泉的形式集中排泄两种方式排泄补给地表水。区内泉点较为发育,但流量普遍较小,泉流量一般为0.01~0.7 L/s。据钻孔及矿区泉点长观结果显示,花岗岩中地下水位及泉流量的季节性变化较为明显,地下水位年变幅一般为 2.0~7.0m。

3 地下水径流模数对比

3.1 1980年前后地下水径流模数

上世纪 70年代末到 80年代初,该区进行了 1∶20万水文地质普查,为采用地下水径流模数法(采用加权平均值,各点权值取控制面积占总测流面积的比例)进行地下水资源量的计算及评价,曾在该区域选取部分河流进行枯季流量观测。根据区域水文地质普查成果,本地区花岗岩裂隙水富水性普遍较差,个别受断裂带影响或者是局部岩性较粗、风化程度较高且植被条件良好的区域富水性中等,地下水径流模数 >8.0 l/s◦km2。大部分的区域则地下水径流模数 <8.0 L/s◦km2,富水性较差、水量贫乏。见表 1。

表1 20万水文地质普查地下水径流模数统计表

3.2 新近调查地下水径流模数

因客观条件的变化,直接采用 1∶20万的水文地质普查成果已不能满足当前工作的要求。出于工作需要,2010年在该区部署了新的水文地质调查工作。

前人的观测点大多控制面积较大,本次调查工作在初步设计时,仍选取当年测流位置或附近作为新的流量观测点,目的为方便进行对比及评价。然而,在调查过程中发现,山区小型水电站发展较快且无序,枯水期流量在 60 l/s以上(甚至更小流量),有一定落差且有条件蓄水的河流,几乎都已经建设成为水电站并蓄水,在河系较为复杂的地区,部分河流甚至因多级电站的建设,河流已经完全沟渠化,这些都直接影响了河流的客观流量,失去了观测的意义。本次调查所选取的测流点,已无法与前人的测流点相重合。

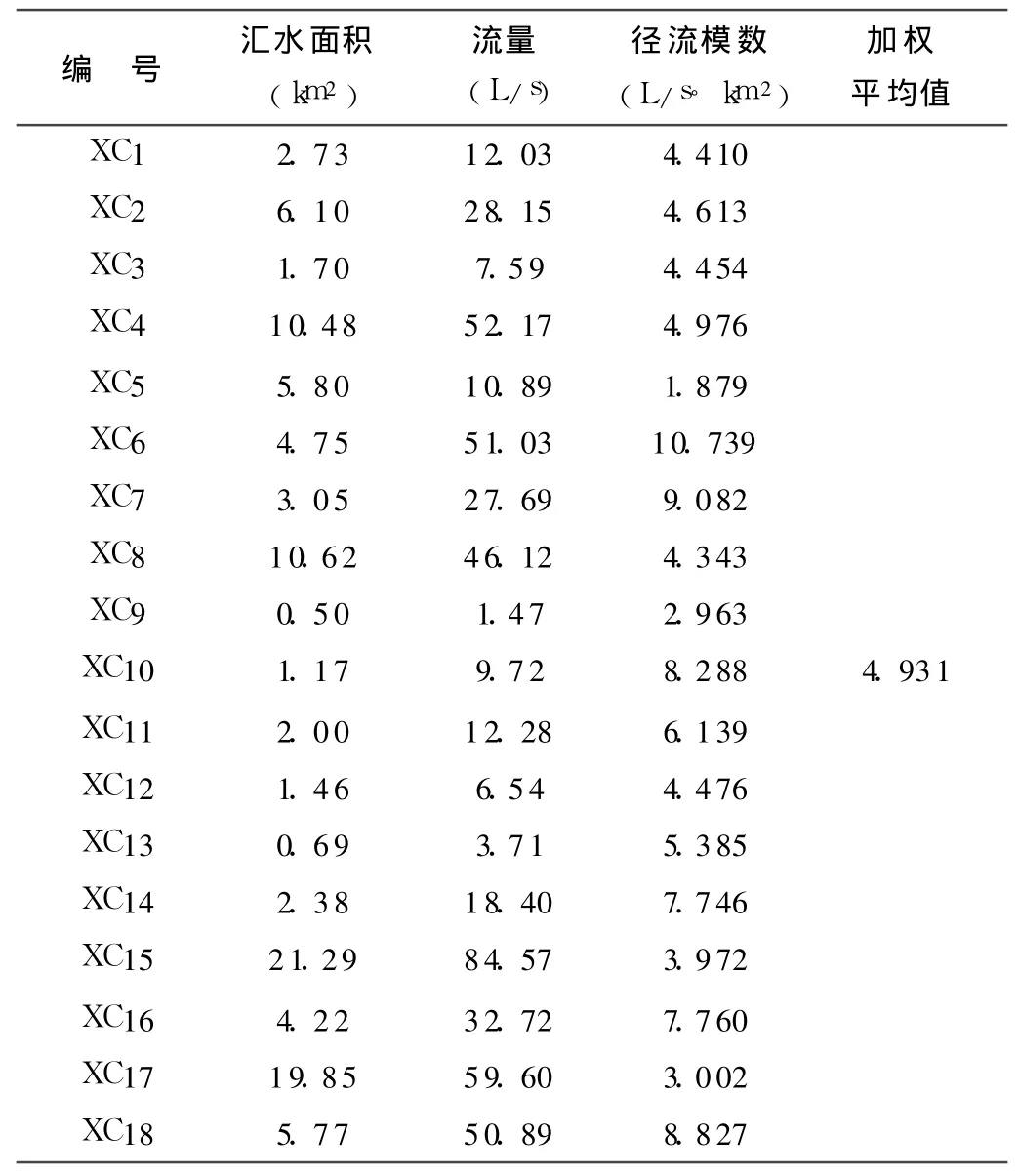

因此,项目进行过程中,及时调整了工作部署,尽可能避开深大断裂带及蓄水工程的影响,分别控制原观测河流的上游区域。并于 2010年 1月 ~2月,在该区选取 18条河流进行了枯季流量观测。测流结果如表2 所示。

表2 2010年新测流点地下水径流模数统计表

3.3 变化情况分析

从表 1及表2 可见,上世纪 80年代地下水径流模数范围值为 2.845~11.520 L/s◦km2,加权平均值为 6.272 L/s◦km2;新近测流点地下水径流模数范围值则为 1.879~10.739 L/s◦km2,加权平均值为 4.931 L/s◦ km2。 对比两次观测成果,新近测流点加权平均地下水径流模数比普查时减小了 21.38%。

花岗岩地区的地下水主要来自于降雨直接入渗补给,而河流的补给来源于地下水的排泄及降雨形成的地面径流补给。枯季时降雨量大幅减少,河水主要依赖于地下水的排泄补给。地下水在基岩裂隙中径流时,部分地下水通过泉点或散流进入地表河流中,在局部地区,还有一部分地下水会沿深大断裂或延伸较深的基岩裂隙进行深部循环,因此各测流点枯季所测得的河流量,并不能完全代表该区域的地下水径流量,特别是当所测河流流量较小时,深部潜流流量占所在区域地下水流量的比例会相应提高,河流流量与地下水量的不一致性会表现得更加明显。因此,偶测的流量值并不具备普遍意义,不能仅凭一次测流而对区域地下水状况下定论。

但是,在野外调查过程中,当地民众普遍反映近年来冬季河流水量减少、泉点流量变小甚至干涸、井水位下降等较为明显(即使非干旱年份也如此),村民普遍认可桉树种植对当地的地下水存在负面影响。说明该区地下水状况的确发生了一定程度的改变。基于此,笔者认为,本次偶测的地下水径流模数较 30年前有所下降并非偶然,而是在一定客观因素影响的情况下发生的自然变化趋势。

4 地下水径流模数变化原因分析

综合分析认为,导致该区地下水径流模数比三十年前有明显降低的原因有:

4.1 降雨量的变化

上世纪进行 1:20万水文地质调查时,当年降雨量为1 592.3 mm,接近当地多年平均降雨量,仅偏少 3.4%。2010年调查时,其地下水补给主要来自于当地 2009年的降雨量,该区 2009年总降雨量为 1 231.6mm,明显低于当地多年平均降雨量,偏少 25.3%,与此相应的地下水径流模数则减小了 21.38%。可见,降雨量明显偏少,是导致 2010年地下水径流模数调查成果明显偏小的一个重要影响因素。

4.2 植被引起水文地质条件的改变

4.2.1 林木物种的转变

当地政府为提高村民收入,促进经济的发展,曾鼓励当地村民大面积种植人工丰产林——桉树。部分次生林则转变成了毛竹林。种植桉树大多是通过火垦的方式(火烧后种植)进行,原有物种完全被桉树所取代。

根据相关学者的研究,桉树种植对林区水文特性的影响主要有:①大量消耗水分的同时不能通过蒸散发补给大气水分,水分循环受到影响,而间接影响到其他水文要素;②桉树强烈的压制作用使林下植被稀少,森林应有的拦蓄洪水、削弱洪峰的作用被减弱,林内降雨后地表径流较大,易造成水土流失,且对土壤水和地下水补给也会相应减少,影响枯水期径流;③火垦方式种植桉树,导致林区土地裸露,种植初期水土流失严重,大幅度降低涵养水源的能力。

也有学者研究成果表明,初生桉树生长速率最快,吸水量也最大,短时段内可能会出现降低地下水、减少地表径流等不利情况。但随着桉树树龄的增加,形成浓密的森林,从而减少地表径流,更多的地表径流得以拦截并下渗补给地下水,对地下水的影响会由消极影响慢慢转变为积极影响。

当地大面积的桉树林,均为最近几年种植,还未成材,正处于吸水量大的初生阶段,与村民描述的地下水变化现象相吻合。

大面积的次生林被毛竹林取代也会导致地下水径流模数的减少。因人为干扰,竹林的单位面积植物量大幅度减少,降雨时林冠截留率降低,且竹林涵养水源的能力远低于次生杂木林,比次生杂木林更易形成明显的地表径流快速排泄,有效拦蓄的水量减少,降低了林地降雨入渗补给地下水的有效量,并可能引起水土流失。

4.2.2 植被结构的变化

多年的乱砍滥伐,整体的森林覆盖率虽没有减少,但成材林木大幅度减少,矮小灌木或茅草增加,导致植被层次结构的改变。这同样会在一定程度上降低林区拦蓄降雨及地表径流、调蓄地下水资源量的能力。

4.2.3 耕作方式的变化

上世纪中期,随着人口的大量增加,对耕地的需求也就显得更为迫切。为了增加耕地,村民毁林开荒严重,大面积的林地被开垦作为旱地耕种。随着计划生育工作成效的显现以及改革开放农民工的大规模进城,当年大面积分布于半山的耕地现在已弃耕,弃耕后处于自然荒废的状态,主要被茅草或小灌木所覆盖,植被恢复较差,局部甚至出现沙化裸露现象,水土流失严重,造成有效拦蓄地表径流入渗补给地下水及涵养水源的能力降低。

归根结底,不管是林木物种的转变,还是植被结构的变化、耕作方式的变化,都在一定程度上直接或间接的改变了该区域原始的水文地质条件,导致地下水初始状态的改变,直接表现为地下水径流模数的变化。

5 小结

根据新近调查的成果,与 30年前所测数据相比,该区地下水径流模数有一定程度的下降,地下水资源量有所减少,与调查访问的情况相一致。

综合分析该地区地下水径流模数的减小,是受降雨量减少、林木物种、植被结构、耕作方式等多方面因素的共同作用所造成。

本次测流因受上游蓄水及河流沟渠化的影响,所选择的河流较为短小,控制流域面积十分有限,受局部地层岩性及岩体裂隙发育的影响,所得河流流量可能大多为表层的地下水排泄量。花岗岩地区较小的河流,其深部潜流水量所占比例偏大,导致测流计算所得的地下水径流模数误差可能偏大。

值得一提的是,众多的专家学者或相关部门认为桉树的种植不但不会造成地下水减少,还会有明显的补给地下水,具有积极的水源涵养作用。本文主要对引起该区域地下水径流模数变化的可能因素进行初步的探讨,而对于桉树的种植对地下水的影响程度还有待开展进一步的研究工作,在此不作评述。

[1]广东省地质局.区域水文地质普查报告(1:20万)韶关幅[R].1980.9.

[2]王增银.供水水文地质学[M].中国地质大学出版社,1995.10第 1版.

[3]朱学愚,钱孝星,刘新仁.地下水资源评价[M].南京大学出版社,1987.11第 1版.

[4]广东省地质矿产局.广东省区域地质志[M].地质出版社,北京.1988.12.

[5]莫柱荪.叶伯丹.潘维祖.南岭花岗岩地质学[M].地质出版社,北京.1980.11.

[6]陈毓川,等.南岭地区与中生代花岗岩类有关的有色及稀有金属矿床地质[M].地质出版社,北京.1989.3.

[7]张雷,胡吉敏,邹进.浅析桉树种植对林区水文特性的影响[J].中国科技论文在线,http://www.paper.edu.cn.

[8]周卫卫,余雪标,王旭.海南琼中 3种森林枯落物的现存量及持水特性研究[J].安徽农业科学,2009,37(13):6236-6239.

[9]杨民胜,吴志华,陈少雄.桉树的生态效益及其生态林经营[J].桉树科技,2006.6,23(1):32-39.

[10]王礼先,张志强.干旱地区森林对流域径流的影响[J].自然资源学报,2001,5.

[11]石培礼,李文化.森林植被变化对水文过程和径流的影响效应[J].自然资源学报,2001.9,16(5):481-487.

[12]森林水文作用[Z].百度百科.http://baike.baidu.com/view/4205341.htm.

[13]孔维健,周本智,徐升华.水源涵养林水文生态效应研究[J].现代农业科技,2009,6:235-23.