空间经济、区域经济和新经济地理学科体系梳理

2011-03-06刘激光陶红军

刘激光,陶红军

(福州大学管理学院,福建福州 350002)

任何一门学科之所以能够相对独立存在,其首要条件是必须有自己的排他性的研究对象[1]14-17。所谓研究对象,指的是研究活动所针对的客体。研究对象的界定往往决定着学科的研究内容、范围、性质等,对于学科发展和相关问题研究具有重要意义。

空间经济学、区域经济学以及新经济地理学都研究空间的形成与演化。三门学科吸引了众多的区域经济学家、发展经济学家、地理学家和国际经济学家从事相关领域的研究工作。各位学者都以独到的眼光和视角对空间经济进行解释。但是,对于空间经济学、区域经济学和新经济地理学这三门学科之间的关系和界限,学术界还存在困惑和争议。因此,三门学科的边界和关系亟需梳理清楚。

1 空间经济学理论进展

空间经济学是有关资源禀赋的空间配置以及经济活动区位问题的学科,其区位理论的演化有着很长的历史,为经济学理论体系的发展做出了令人瞩目的贡献。

1.1 空间经济学的理论基础

空间经济学研究的是关于资源在空间的配置和经济活动的空间区位问题,区位理论自然成了它的理论基础和来源[2]4-5。以农业区位论和工业区位论为代表的古典区位论以供给不受市场需求约束的完全竞争市场结构为基础,利用静态的局部均衡分析方法,研究单个企业成本最小化的最优区位决策;以中心地理论和最大化区位理论为代表的新古典区位理论以供给受市场约束的不完全竞争市场结构为条件,以扩大和优化区域市场来实现利润最大化目标,开始利用一般均衡分析方法来分析区位问题。新古典区位论是在古典区位论的基础上,放宽某些假设条件,推动对区位选择的研究从局部均衡向一般均衡发展,使其更接近现实经济情况。然而,不管是新古典区位论还是古典区位论,它们的理论框架仍然沿用新古典经济学的完全竞争和规模报酬不变假设,这极大地影响了其理论对现实区位选择的解释力和实际运用范围[3]5-9。

古典区位理论:区位理论的渊源可以追溯到德国经济学家杜能于1826年完成的《孤立国同农业和国民经济的关系》一书。杜能根据区位地租理论,得出了著名的“杜能环”,提出农业区位论。德国经济学家韦伯是工业区位论的奠基人,他运用杜能的研究方法,结合德国工业实际,对德国1861年以来的工业区位、人口集聚和其他工业区位问题进行了综合分析,于1909年出版了著名的《工业区位论》。韦伯是第一个系统地建立工业区位论体系的经济学者,他的区位论是经济区位论的重要基石之一。

新古典区位理论:新古典区位论是对古典区位论的假定条件不断放宽,使其能在一般的条件下较为准确地解释经济现实,更好地指导区域经济活动的过程。新古典区位论主要有中心地理论和最大化区位理论。中心地理论主要用于研究区域中城市的数量和规模,由克里斯泰勒于1933年出版了《德国南部的中心地区》一书中提出。该书的出版标志着区位的成本决定论向利润决定论的转变。在克里斯泰勒之后,廖什把市场需求作为空间变量来研究区位理论,使得区位研究进一步扩展到了产业的空间分布领域,提出了市场区位论[4]82-86。而勒施受经济学家瓦尔拉斯的均衡经济理论的影响,试图把均衡思想引入到空间经济分析中,试图建立区位一般均衡模型。勒施在传统区位论的基础上,采用全新的研究视角—不完全竞争角度研究一般均衡区位理论。他从需求出发,认为最佳区位不是费用最小点,也不是收入最大点,而是收入和费用差的最大点,即利润最大化点。

区位理论新进展:自20世纪60年代起,区位理论进入高速发展的时期,并普及到区域科学和经济学的各个领域。以艾萨德的《区位与空间经济》和贝克曼的《区位理论》为主要成果标志,现代区位理论引入了数学和其他学科的研究方法和研究工具,对区位问题的研究更接近客观现实。艾萨德指出,合理的区位选择应该受多种因素的影响,因此须进行综合分析。从20世纪70年代起,区位论的研究开始向动态化迈进。

1.2 游离于主流经济学之外的空间经济学

不同于时间维度,空间维度在很长时期里无法进入主流经济学理论分析框架。长期以来,空间经济研究没有受到足够的重视,主流经济学教科书依然热衷于讲授没有任何空间维度的“纯粹”经济理论,缺乏处理规模收益递增和不完全竞争的技术工具。主流经济学家在研究空间经济现象时,不得不从外部性去解释,将经济活动集聚体看成是外生的。

斯塔雷特的空间不可能定理被认为是研究空间经济问题的参考系。该定理认为,在存在有限个代理商和区位的经济体中,如果空间为均质,存在运输成本,且所有需求在本地无法得到满足,那么就不存在有关运输成本的竞争均衡。根据这一定理,在研究空间经济问题时,如果不存在规模收益递增且假定空间为非均质,则可以在阿罗—徳布鲁一般均衡框架下进行研究[5]。如果存在规模收益递增,则此时市场结构为不完全竞争,无法在阿罗—徳布鲁一般均衡框架下进行研究。正是由于空间这一极其重要的经济学变量无法进入阿罗—徳布鲁一般竞争均衡模型的缘故,空间经济研究仍游离于主流经济学之外。

2 区域经济学理论进展

区域经济学本质上属于空间经济学的范畴。它是运用经济学的观点研究不同区域经济的发展变化、空间组织及其相互关系的综合性应用科学。区域经济学强调空间维因素,强调区域差异性和区域特色。区域经济理论有两个重要的源头:第一个源头是区位论,第二个源头是生产要素禀赋理论。20世纪50年代是区域经济学发展的重要转折点,各种发展理论应运而生,区域经济学从理论到方法都趋于成熟,并逐步成为一个独立的经济学分支学科。

2.1 区域经济学的理论基础

区域经济学的理论有三大基石:生产要素的不完全流动性、生产要素的不完全可分性和产品与服务的不完全流动性[6]8-14。区域经济增长理论和区域经济发展理论是区域经济学两个重要的理论组成部分,以下对二者进行简单概括。

在区域经济增长理论领域,比较有代表性的有胡佛—费希尔的区域经济增长阶段理论、罗斯托的经济成长阶段论。1955年,道格拉斯·诺斯从经济史的角度出发,认为区域经济增长的动力来自于外部需求的拉动,区域外部需求的增加是区域增长最为关键的初始决定因素。诺斯的思想后经蒂伯特等人的发展逐步得到完善,成为解释区域增长的“输出基础理论”。1956年,美国经济学家索洛发表了《对经济增长理论的一个贡献》的论文,成为经济增长研究历史上的一个里程碑,也被认为是新古典区域经济增长理论的代表。20世纪80年代中期,以罗默、卢卡斯为代表的学者将增长理论带入到新的发展阶段。在新的模型中,技术进步是经济中可控制的内生变量。因此,新增长理论也被称为是内生增长理论。

区域经济发展理论主要有两种,即平衡发展理论和不平衡发展理论[7]。平衡发展理论是以哈罗德·多马新古典经济增长模型为理论基础发展起来的。该理论认为,落后国家存在供给不足和需求不足的恶性循环,因此只有实施平衡发展战略,促进各产业、各部门协调发展,改善供给,扩大需求,才能从根本上解决这一难题。不平衡发展理论是以赫尔希曼为代表提出来的。该理论强调经济部门或产业的不平衡发展,并强调关联效应和资源优化配置效应。在不平衡发展理论中,增长极理论是一个具有影响的理论,20世纪50年代由法国经济学家佩鲁提出。缪尔达尔从动态系统论的角度出发,认为事物的发展是一个“循环累积”、不断演进的过程,由此提出了著名的循环累积因果论。劳尔·普雷维什认为,客观存在的区域分布差异导致区域经济体系中心的形成,从而出现空间二元结构,由此提出了著名的中心——外围理论。1966年哈佛大学的弗农认为,工业各部门甚至各种工业产品都处在不同的生命循环阶段上,在发展中必须经历创新、发展、成熟、衰老四个阶段。汤普森指出,一旦一个工业区建立,它就像一个生命有机体一样遵循一个规则的变化次序而发展,从年轻到成熟再到老年阶段,不同阶段处于不同的竞争地位。这就是著名的区域经济梯度推移理论。

2.2 区域经济学的研究进展

第二次世界大战之前,区域经济学理论就已经在西方孕育形成。当时区域经济学研究主要局限在对企业、产业和城市的区位选择、空间行为和组织结构方面,发展形成许多至今依然具有重要意义的区位理论[8]。20世纪50年代到70年代,区域经济学家们开始将重心转向于区域经济发展和区域政策问题的研究。在此期间,众多区域经济发展理论相继形成。自20世纪80年代以来,随着官方统计数据的大量公布和计算机网络技术的迅速发展,区域经济学研究逐步走向计量化,采用了一些新的数学方法和手段,建立了各种计量模型,由传统的规范分析为主向实证分析倾斜,研究的主题也越来越深入细化。

在我国,以1978年为界,区域经济学的发展大体经历了两个时期。1978年以前,我国经济是高度中央集权的计划经济,我国区域经济学界主要研究生产力布局问题,为制订国家的宏观计划以及计划实施提供理论依据的。改革开放后,随着经济发展战略和经济体制的转轨,经济运行机制的变化,特别是宏观经济分级调控体系的建立,传统的生产布局理论已日益不能适应区域经济发展的需要,我国区域经济研究开始冲破过去传统的生产力布局的框框,从全新的角度开展区域经济研究,区域经济实践和理论探索也蓬勃开展。目前,我国区域经济学研究的热点有区域协调发展、区域经济发展差距、区域资源与生态环境、区域创新、区域金融、产业集聚与转移、区域管理及政策等。可见,我国区域经济研究进一步贴近现实,更具针对性。当然,国内区域经济学理论依然滞后于经济发展实践,微观经济理论基础尚不夯实,同时对现实区域经济现象的解释力不够。

3 新经济地理学理论进展

上世纪80年代末以来,经济地理学与社会科学广泛地结合。从此,“经济”这一传统概念已不再单一、单维,而是具有空间意义。从上世纪90年代开始,一部分经济学家的研究超出了传统的主流经济地理学的研究范畴,开始关注政治制度、历史、文化等因素,并且逐步建立了新经济地理学[9]。新经济地理学的诞生,标志着空间维度与时间维度在经济理论中很巧妙的结合起来,为经济学开辟了一个新的发展研究方向。

3.1 新经济地理学重要代表

新经济地理学的主要代表人物包括克鲁格曼,藤田,维纳布尔斯,鲍德温,弗斯里德,马丁,奥塔维亚诺,罗伯特·尼古德,弗朗索瓦等。主要的出版书籍有:1999年由藤田昌久,保罗·克鲁格曼以及安东尼·维纳布尔斯共同出版的《空间经济:城市、区域、国际贸易》;2002年由鲍德温,弗斯里德,马丁,奥塔维亚诺以及罗伯特·尼古德共同出版的《经济地理和公共政策》;2003年由奥塔维亚诺和杰克斯·弗朗索瓦出版的《区域和城市经济学手册(第四版)》一书。其中,《经济地理和公共政策》一书初步形成了较为完整的新经济地理学理论框架。在我国,也有不少学者进行新经济地理学的研究,如曹骥贇的“知识溢出双增长模型”,安虎森的“区域协调发展”研究;陆大道的“区域发展问题”研究等。关于新经济地理学的模型,主要可以分为沿用CP模型思路的模型和线性模型两大类。第一类主要包括:自由资本模型(马丁和罗杰斯,1995)、资本创造模型(鲍德温,1999)、核心-边缘垂直联系模型(藤田、克鲁格曼和维纳布尔斯,1999)、自由企业家垂直联系模型(奥塔维诺,2002)、自由企业家模型(奥塔维诺和弗斯里德,2003)等;第二类模型主要包括:线性自由资本模型(2002)、线性自由企业家模型(2002)等[10]。

保罗·克鲁格曼于1991年发表的《收益递增与经济地理》一文,具有里程碑意义。该文建立了核心—边缘模型(CP模型),实现了立足于消费者和企业的区位选择的一般均衡分析,解决了区位理论或者传统经济地理学无法对空间经济进行一般均衡分析的难题[11]。CP模型阐明了规模报酬、运输成本和要素流动的相互作用是如何导致空间经济结构的形成和演变的,奠定了对经济活动进行区位或空间分析的微观理论基础,被认为是开辟新经济地理学的奠基之作。

3.2 以垄断竞争和报酬递增为基础的新经济地理学

克鲁格曼定义的“经济地理”,指的是“生产的空间区位”,它研究经济活动发生的位置及其原因。研究这种“经济地理”是如此重要,克鲁格曼以三个理由进行解释:首先,国家内经济活动的区位本身就是一个重要的主题。其次,在一些重要的情形中,国际经济学和区域经济学之间的界线是很模糊的,就像用标准的国际贸易范式来谈欧盟成员国之间的关系就显得越来越没有意义了。最后,也是最重要的理由,20世纪80年代的新贸易理论和新增长理论,告诉人们一个新的经济学世界观,却很难从贸易、增长和商业周期中找出令人信服的证据,来说明这就是世界经济实际运行方式,但研究国际国内经济活动的区位时,这样的证据就不难找到。因此,经济地理为新贸易理论、新增长理论等提供了一个思想和实证的实验室。经济活动的空间区位对经济发展和国际经济关系的重要作用在过去的十年中异乎寻常地重新引起人们的高度重视,克鲁格曼也由此引导了经济地理和空间经济学的复兴。

其实,新经济地理学仍然属于主流经济学的范畴,它把被主流经济学长期忽视的空间因素纳入到一般均衡理论的分析框架中,研究经济活动的空间分布规律,解释现实中存在的不同规模、不同形式生产的空间集中机制,从而进一步分析探讨经济增长规律和途径,其核心和重点仍是解释地理空间中的经济集聚与区域经济增长[12]。新经济地理学的诞生实际上是直接脱胎于新贸易理论,新经济地理学分析经济现象时的基本方法来自于D-S框架的垄断竞争模型。

新经济地理学最重要的特征就是把经济增长、国际贸易、产业经济、区域经济、城市经济都融入到统一的框架中去讨论,这与一般意义上的经济学是不同的。新经济地理学涵盖了国际贸易、区域经济、产业经济以及经济增长等领域,并将它们合理的统一于一个框架之内,是一门综合性很强的学科。新经济地理学以垄断竞争和报酬递增作为分析基础,对经济活动的集聚现象进行考察分析,提出了很多富有涵义的理论观点和概念,不仅丰富了其自身的理论内涵,也增强了对现实经济社会的解释能力。

当然,在思想上新经济地理学并没有超越传统经济地理学和区域经济学,它的创新在于将空间要素加入到一般均衡分析模型,解释了报酬递增情况下空间结构的形成与演进。不同于新古典经济学,新经济地理学是包含非均衡力的经济学,由它得出的许多观点都富有洞察力,如循环累积因果关系、多重均衡、区位黏性、本地市场放大效应、内生的非对称、聚集租金等。与此相对应,它给出的政策性建议也与新古典经济学不同,更加符合现实,贴近真实的经济生活。但同样的,它也存在着缺陷。由于在新经济地理学中长期稳定均衡的解难以用解析式表达,因此,新经济地理学模型的许多结论必须通过数值模拟,从而大大限制了它在区域经济分析中的作用。

4 结论

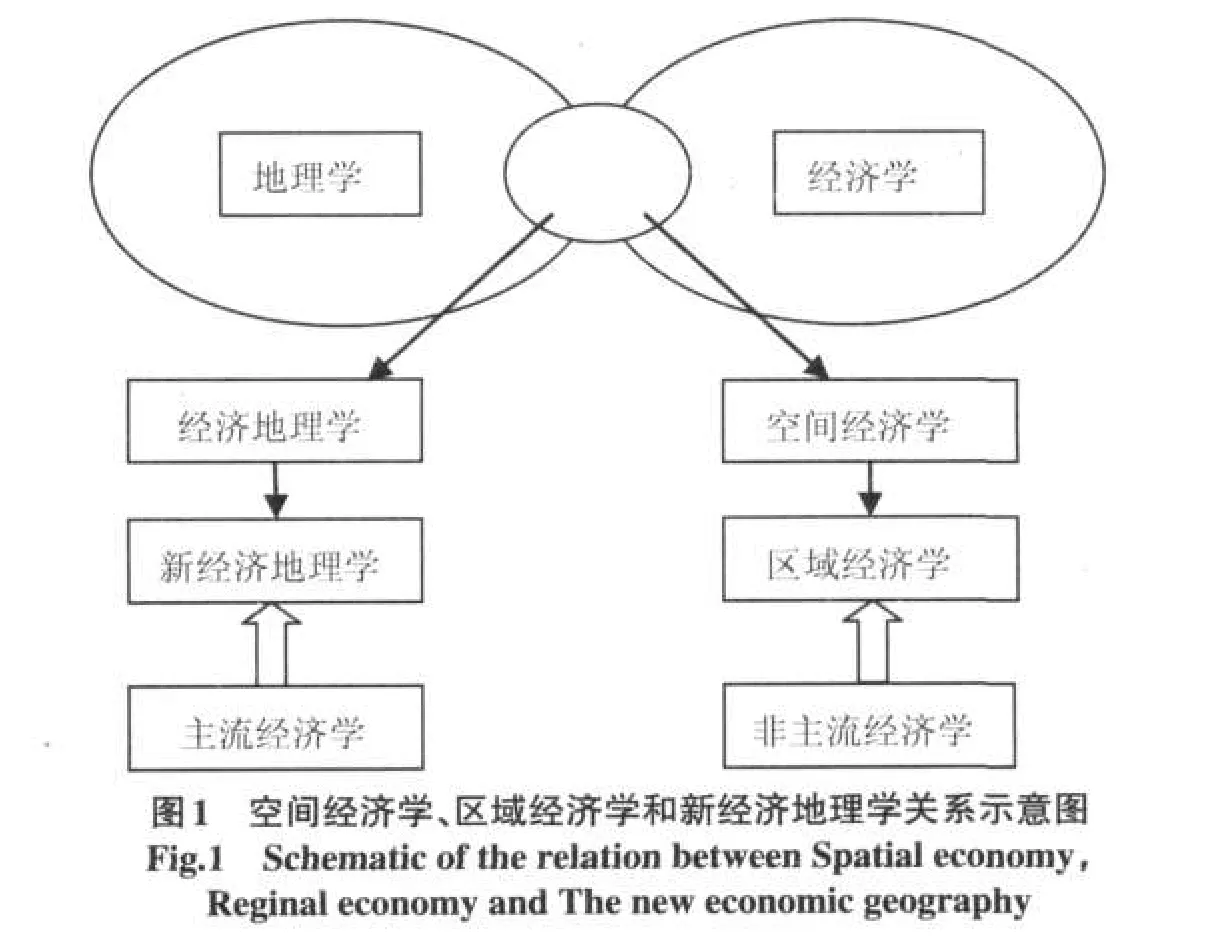

尽管区域经济学与空间经济学在研究对象和方法上有着广泛的重叠,而且随着学科交叉的发展,两者已经越来越紧密地融合起来。作为一个学科术语而言,区域经济学较之空间经济学,具有更强的普遍性与概括性,但从研究方面来看,空间经济学更多地凸显了经济变迁的空间过程,注重经济发展的动态特征,它代表着区域经济学学科发展,从静态到动态,从描述到解释,从空间结构到空间过程的演进方向。区域经济学本质上属于空间经济学的范畴,是空间经济学的一个重要旁支(如图1)。空间经济学研究的是关于资源在空间的配置和经济活动的空间区位问题。尽管区位理论拥有长久的历史,但是空间一直也没有能够成功地进入经济学主流。克鲁格曼于1991年发表的《收益递增与经济地理》一文,建立了CP模型,实现了区位选择的一般均衡分析,解决了区位理论或者传统经济地理学无法对空间经济进行一般均衡分析的难题,被认为是开辟新经济地理学的奠基之作。新经济地理学属于主流经济学的范畴,它把被主流经济学长期忽视的空间因素纳入到一般均衡理论的分析框架中,研究经济活动的空间分布规律,解释现实地理空间中的经济集聚与区域经济增长。

空间经济学和新经济地理学都是以空间为研究对象,但主要的研究领域和研究方法有差异。空间经济学一直不为主流经济学所接纳,其重要原因是空间这一极其重要的经济学变量无法进入阿罗-德布鲁的一般竞争均衡模型,但空间经济学对社会经济的发展和进步仍然作出了突出贡献,它属于应用经济学范畴。新经济地理学由于借助D-S模型将源自规模经济的收益递增和不完全竞争纳入一般均衡模型,为主流经济学开启空间维度的窗口提供了坚实的方法论基础,使得空间经济研究脱离了过去的尴尬处境,从而使得主流经济学接纳了空间维度。

[1]魏后凯.现代区域经济学[M].北京:经济管理出版社,2007.

[2]藤田昌久,保罗·克鲁格曼,安东尼·J·维纳布尔斯.空间经济学—城市、区域与国际贸易[M].梁琦,译.北京:中国人民大学出版社,2005.

[3]安虎森.新经济地理学原理[M].2版.北京:经济科学出版社,2009:5-9.

[4]高进田.区位的经济学分析[M].上海:上海人民出版社,2007.

[5]翁瑾,刘明宇.经济学关于空间结构研究的综述[J].当代财经,2006(6):13-14.

[6]郝寿义,安虎森.区域经济学[M].2版.北京:经济科学出版社,2004.

[7]王万鹏.西方区域经济理论研究综述[J].合作经济与科技,2010(2):12-13.

[8]赵庆海,侯宪来.区域经济学理论综述[J].理论学习,2005(10):42.

[9]王淑莉.新经济地理与区域经济学研究述评——以区域为例[J].广西社会科学,2006(6):43-47.

[10]安虎森,蒋涛.块状世界的经济学——空间经济学点评[J].南开经济研究,2006(5):92-102.

[11]邱竞,薛冰.新经济地理学研究综述[J].兰州学刊,2008(4):76-79.

[12]顾朝林,石爱华,王恩儒.“新经济地理学”与“地理经济学”——兼论西方经济学与地理学融合的新趋向[J].地理科学,2002,22(2):129-133.